建筑結構中的人防設計與抗震設計研究

農宇春

(廣西南寧市人防科研設計院,廣西南寧 530000)

在建筑工程結構設計過程中,人防與抗震設計是兩個十分重要的內容,關系到建筑的使用功能及安全。因此,在實際工作中應根據工程實際情況,結合相關要求認真開展設計,保證設計的合理性、經濟性與可行性,從而為之后的建筑施工與使用奠定良好基礎。

1 工程概況

某建筑的人防工程處在兩條市政路之間的交匯部位,工程周圍存在很多地標性建筑,地形相對復雜,且人口密集。該建筑為地下2 層,總建筑面積在3.5 萬左右,主體結構采用框架結構,戰時作為人員掩蔽所使用,防護等級確定為丙級,地下第1 層的抗力確定為6 級,地下第2 層的抗力確定為5 級。該建筑能有效緩解人車不分流造成的交通擁擠,通過科學合理的布局,能對周圍的商業運營及人文項目等都造成積極影響。

該工程的地層,從上到下依次為:①填土層,層厚在2~4m 范圍內;②第四季沖洪積粘土層,層厚在1.6~7.4m 范圍內,其主要構成為粉細砂或粗砂,K 值為6.2×10-5cm/s;③中粗砂層,層厚在1.3~4.2m 范圍內,其主要構成包括石英質和少量粘土,K 值為1.7×10-3cm/s;④亞粘土層,層厚在 4.4~8.6m 范圍內,其主要構成為風化泥質粉砂巖,K 值為2.3×10-4cm/s;⑤全風化泥質粉砂巖層,層厚在1.5~5.8m 范圍內,其主要構成為土狀風化礦物,K 值為 5.2×10-4cm/s;⑥強風化泥質粉砂巖層,層厚在 0.7~3.6m 范圍內,其主要構成為短柱狀或餅狀碎塊。

該工程的人防結構主要參數包括:①結構的安全等級為一級;②結構的設計使用年限為50 年;③抗震設防烈度為Ⅶ度;④基礎的設計等級為甲級;⑤地下第1 層的人防抗力等級為6 級,地下第2 層的人防抗力等級為5 級。

2 人防和抗震設計

2.1 人防設計

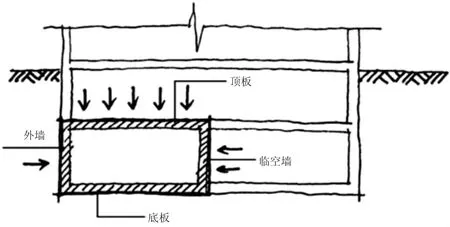

對該工程進行人防設計時,主要是對過去人防工程存在的缺點予以補充,以此改善人們的舒適度,營造良好的商業氛圍,人防主體結構組成部分如圖1 所示。人防結構的主體包括頂底板和內外墻,在主體結構中,不同部分受到的打擊力有很大不同,設計中應引起注意[1]。人防結構受到打擊后,頂板往往是直接受到打擊作用力的部位,對此,頂板厚度一般要達到250mm 以上,確保頂板在受到打擊后發揮出良好的抵抗力。此外,為應對化學武器攻擊,在頂板澆筑過程中可考慮使用密實度較高的防水混凝土。為切實保證頂板穩定性,可采用柱或剪力墻予以可靠支撐。

圖1 人防主體結構組成部分

2.2 抗震設計

該工程結構埋深在5m 左右,地下部分周圍土體的密度為1.9~2.1t/m3。結構采用強度等級為C30 的混凝土通過澆筑而成,混凝土的密度值和彈性模量分別為2.52×103kg/m3、2.9×104MPa。在結構的抗震設計過程中,首先利用QUARTERS 分析該建筑結構橫斷面的地震反應情況,將梁作為單元實施模型建立,結構周圍的土體均按照實體單元來建立相應的模型。應注意,中柱和頂底板及側墻均有所不同,主要是按照相同的間隔距離進行布置的,在這種情況下,可將其等效成縱墻,選擇具體研究對象時,頂底板和側墻基本一致,都可以將單位長度作為分析和研究的對象,在分析施結構橫斷面的地震反應過程中,等效前后所有抗震設計參數均不產生變化,包括截面剛度(抗彎和抗剪剛度)、截面積與抗壓能力等,中柱等效之后,其密度值和彈性模量分別確定為 7.2×102kg/m3、8.62×103MPa[2]。

表1 抗震內力計算結果

根據該工程的實際情況和特點,可借助反應位移的方法,采用該方法進行設計的過程中,應先做出一定的假設,且不考慮空間這一因素的作用,將所有地震力計算都假設為在結構平面上分布的作用力,并充分結合結構位移、荷載與工程的實際情況,視作靜力問題實施分析,實際工作中,可將產生于地表的位移采用強制方法將其移植至結構當中。在設計工作中,還要對場地平面進行專門的地震反應測定,具體可按照線性等效程序進行。然而,考慮到無法徹底收齊所有動力參數,故只能借助剪切模量及應力應變的實際變化曲線來完成分析考察。

若將地震波假設成一個剪切波,具體的傳播方向是豎直向上,則它的振動平面將和結構橫斷面吻合。根據當地現有地震數據相關記錄,找出和工程地質條件相接近的,輸入最近一段時間收集到的所有地震波數據,此時要注意地震波采用的是剪切波形式,之后方可開始地震力的分析。根據近幾年國內外相關研究成果可以看出,在接收到該工程的水平方向地震力數據后,在水平方向的變形方面,側墻和中柱沒有太大的差別;因截面中面積最小部位處在中柱的下部,這一結構體系在受力之后,將最先達到最大的承載力,很容易產生破壞,這是需要得到重點關注的一個結構截面。另外,在側墻的下部受力之后將產生一定彎矩,這也需要在抗震設計過程中充分考慮[3]。對此,在實際的設計計算過程中,應重點考查下列各項參數:柱頂和柱底部水平方向位移、中柱和側墻底部產生的彎矩。對于結構截面上的彎矩,主要采用單位長度對應的彎矩來表示。在實際的分析過程中可使用以下幾種方法來進行:動力時程法、柔度系數法和自由場變形法等,在分析過程中要注意不同方法存在的區別和聯系,而且還注意不同方法對應的加速度實際分布情況。抗震內力的計算結果如表1 所示[4]。

從以上分析結果可以看出,在理論支撐上,采用反應位移法具有很高優勢,但如果按照相關規范提出的模式來確定剛度,則理論值會和實際情況存在很大差異,很難精確反映出結構和土體之間的相互作用;采用反應加速法以后,可以將結構和周圍土體之間存在的作用力施加到建立的模型當中,不論是從變形還是從截面內力上考慮,都能有效提高計算結果的精確度。在該工程中,采用絕對峰值加速度分布方法,可以最大限度保證計算結果精度,進而保證抗震設計成果的安全性和準確性[5]。

3 柱網和邊跨布置

在柱網布置過程中,建議采用矩形,若沒有特殊要求不可使用正方形,其長短跨之比不能超過0.75,這樣能有效保證經濟性,而對于正交跨長比,應按照0.65~0.70 的范圍控制,以此保證設計的實用性和經濟性[6]。

在邊跨設計過程中,柱網的設計必須充分考慮內跨柱間隔距離應比邊跨柱之間的距離大15%~20%。若設計采用等跨框架梁的形式,并在兩端采用懸臂梁,則能有效減小邊跨的彎矩。若懸臂長度是跨度的40%,則等跨連續梁中每個支座的彎矩應按照qL2/12 的要求控制;若跨度達到9m 以上,則懸臂部位的彎曲變形將過大。

4 結語

綜上所述,提高建筑的人防和抗震設計技術水平,對保證工程質量和保證工程安全都有重要作用與意義。目前,該建筑工程的人防與抗震設計均已順利完成,經實踐驗證合理可行,值得類似建筑工程參考借鑒,從而不斷提高設計水平。