本田車混動系統技術解析

鞍山市交通運輸學校 張宏宇

1 本田IMA(電機輔助)系統

1997年,本田(Honda)公司推出第一代IMA(Integrated Motor Assist,電機輔助)系統,1999年12月,搭載IMA系統的Insight在美國正式上市,成為第一個在北美銷售混合動力車的公司。2003年,裝配第二代IMA系統的civic車投放市場,2005年,本田雅閣混合動力車成為第三代IMA系統裝備起來的混合動力中型轎車,也成為世界上第一款混合動力中型轎車,2006年本田將第四代IMA混合動力系統應用在2006款civic混合動力車上。第四代IMA系統的主要部件包括一個1.3 L VTEC 4缸汽油機、一個高功率的超薄永磁同步電機、一個無級變速器(CVT)和一個智能動力單元(IPU -Intelligent Power Unit)。IPU由一個動力控制單元(PCU,Power control Unit )、一組高性能鎳氫電池和一個制冷單元組成,汽油機和電機布置在車的前部,智能動力單元布置在車的后部。如圖1所示,本田IMA系統中輕薄的盤式永磁電機位于發動機和變速器之間,以發動機作為主動力,以電機作為輔助動力。在IMA系統中,電機的地位很低,用現在的眼光看有點類似48 V BSG電機的功能,不同的是,IMA系統切換的是工況模式,而不是動力分配模式。簡單來說,本田IMA系統一共有5種工況模式,其中車輛在起步加速階段、急加速及高速行駛階段發動機與電機共同出力,可以提升車輛的動力性能。當車輛低速行駛時,發動機關閉,車輛能進行全電力驅動,但速度不能高于約40 km/h。當車輛在普通加速階段,完全由發動機驅動,電機退出工作,并用發動機的動能進行充電。IMA系統存在的一個較大的問題是發動機關閉、全電力驅動工況,發動機關閉其實是關閉供油系和進排氣,而此時電機和曲軸是相連的,電機實際是帶動曲軸轉動,輸出動力,此時消耗的能量會更多,純電行駛里程很低。IMA系統的很多研發理念包括集成化、小型化等對后面的iMMD系統都產生了深遠影響,甚至最新發布的i-MMD插混系統仍然能看到IMA時代的某些研發理念。

圖1 本田IMA系統電機的安裝位置

2 本田i-MMD雙電機混動系統

2.1 本田i-MMD雙電機混動系統簡介

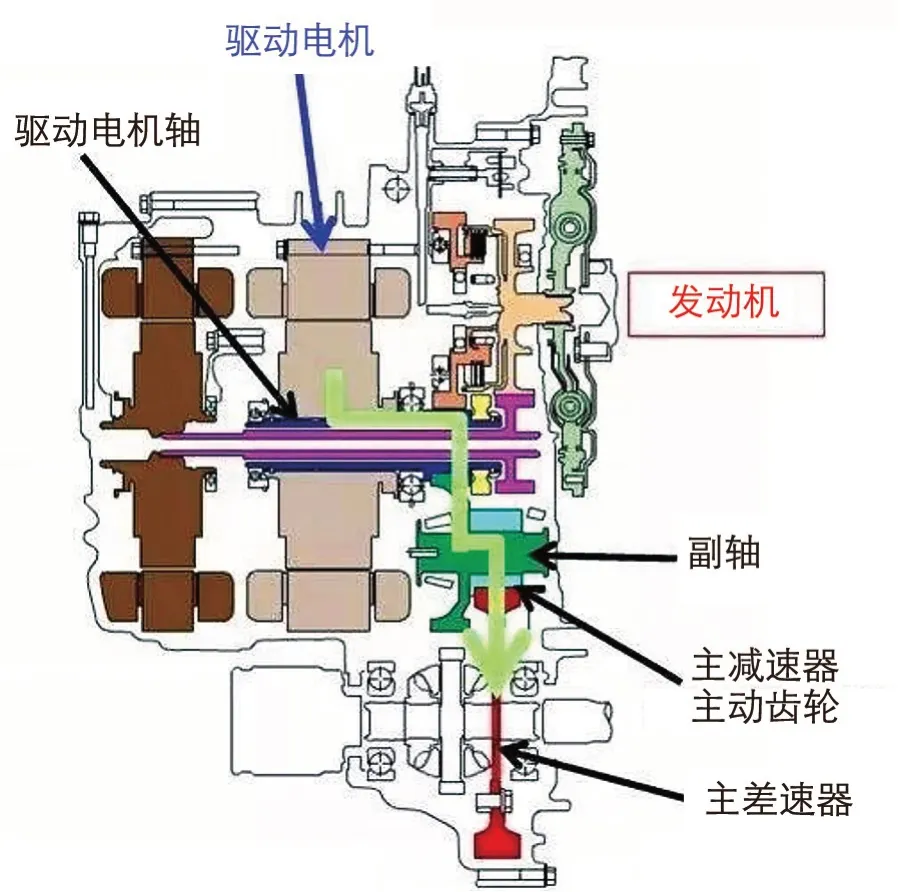

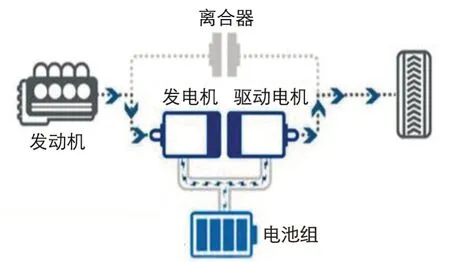

隨著技術的革新和市場的改變,本田意識到了IMA系統的局限性,一個更高效、動力性更好的混動系統呼之欲出,這就是本田i-MMD(Intelligent Multi Mode Drive)雙電機混動系統。本田i-MMD雙電機混動系統結構上由原來的單電機變成了雙電機形式(圖2),布局方面仍然緊湊地和發動機結合在一起,安裝在發動機艙中。本田i-MMD雙電機混動系統由一個內燃機和兩個電機組成,能夠實現在并聯和混聯的兩種模式中切換,關鍵是圖中的離合器。本田i-MMD雙電機混動系統可以歸類于PS(功率分流型)的重度混合動力系統,從結構上來看,本田i-MMD雙電機混動系統直接通過減速齒輪組、離合器整合的方式,更接近于一個串、并聯系統的簡單組合。從大致的原理上來看,本田i-MMD雙電機混動系的基礎思路是把電驅動系統作為中低負荷下的主要驅動源,并且將電池組作為能量的“蓄水池”,通過發電機、電機進行“削峰填谷”,以規避傳統汽油機能效最低下的低速、大負載等工況。同時通過阿特金森循環,把汽油機的壓縮比極大提高,讓燃燒效率盡可能發揮到極限。本田i-MMD雙電機混動系統同樣能實現電機驅動、發動機帶動充電、發動機直驅、制動能量回收等日常工況。

圖2 本田i-MMD系統的結構

當離合器分離時,i-MMD雙電機混動系統的發動機和驅動電機即為典型的串聯模式,發動機轉動帶動發電機充電,同時電能驅動電機轉動帶動車輪運轉,對于負荷較低的市區工況來說,通過發動機直接驅動車輪往往效率較低,通過串聯模式則可以使發動機維持在高效狀態下運行,多余的電能將儲存在電池中。而當離合器結合、發電機切斷時,發動機和電機又變為典型的并聯模式,此時發動機和電機的動力通過不同的減速比之后共同傳給驅動軸。此時車輛有兩個動力源,發動機燃燒汽油,電機的能量來源為之前通過動能回收和發動機發電儲存的電能,動力更為強勁。

i-MMD雙電機混動系統最大的特征就是盡量依靠驅動電機來驅動車輛行駛,是幾乎接近于純電驅動模式的混合動力系統。事實上,從原理的角度來看,本田i-MMD雙電機混動系統與其說是混動系統,倒不如說是一臺帶有發動機直驅功能的增程式電驅系統。受制于內部減速齒輪組的速比限制,本田i-MMD雙電機混動系統里的這臺阿特金森循環發動機直接參與驅動車輛的工況空間非常窄,大多數時候都只需要充當一個增程器的角色,因此它不但功率需求低很多,而且可以在更長的時間以最理想的工況運行。除了高效之外,本田i-MMD雙電機混動系統還有著很好的擴展性。除了加大電池容量變成插電式混動系統(PHEV)之外,它還可以通過取消發動機的直驅模式,使發動機、發電機、電機之間只剩下串聯狀態,從而變成單純的增程式電驅動系統(REEV),此時發動機的功率需求可以進一步降低,從而進一步降低油耗。

從2014年的第九代雅閣車開始,本田便使用了這套i-MMD雙電機混動系統,2016年,本田推出的第九代雅閣中期改款車上開始采用第二代i-MMD雙電機混動系統。第一代和第二代i-MMD雙電機混動系統在結構上都是相同的,均使用了2.0 L阿特金森循環自然吸氣DOHC i-VTEC發動機+雙電機(e-CVT)驅動車輛,只是第二代i-MMD雙電機混動系統減少了重量、尺寸和復雜性,并提高了效率。本田i-MMD雙電機混動系統如果按照布局結構來劃分,可以分為兩部分:一個是位于發動機艙的部分,另一個是位于車后部(后備廂到后軸之間)部分。其中發動機艙主要是i-MMD雙電機混動系統的動力系統和傳動系統。后備廂則是動力電池(鋰離子)裝置。本田i-MMD雙電機混動系統的2個電機,一個電機負責發電,另一個電機負責驅動。2017年,本田在推出的第十代雅閣車上開始采用第三代i-MMD雙電機混動系統(圖3),與第二代i-MMD雙電機混動系統在結構及工作原理上沒有變化,同樣都是使用2.0 L阿特金森循環發動機+雙電機+鋰離子電池組,只是優化了2.0 L阿特金森循環發動機,使得發動機的熱效率達到了40.6%(上一代雅閣混動車發動機的熱效率為38.9%),并且智能動力單元(IPU)比上一代雅閣混動車在體積上減少了32%,同時還使用了本田開發的不含重稀土磁鐵電機。本田第三代i-MMD雙電機混動系統除了搭載2.0 L發動機以外,還在某些車型上搭載了1.5 L發動機。

2.2 本田i-MMD雙電機混動系統工作模式

圖3 本田第三代i-MMD雙電機混動系統

圖4 本田i-MMD雙電機混動系統

如圖4所示,本田i-MMD雙電機混動系統主要由發動機、e-CVT、發電機、驅動電機組成。e-CVT是指通過齒軸結構連接發電機、電機、發動機的結構(圖5),而不是指CVT變速器。這套混合動力系統具備3種不同的行駛模式,分別是純電動驅動模式(EV Drive Mode)、混合動力驅動模式(Hybrid Drive Mode)及發動機驅動模式(Engine Drive Mode),根據不同的行駛路況,切換不同的行駛模式,以達到最佳的行駛狀態。

2.2.1 純電動驅動模式

圖5 本田i-MMD雙電機混動系統e-CVT的結構

圖6 純電驅動模式

純電動驅動模式適合城市堵車和低速行駛。如圖6所示,純電動驅動模式下,車輛行駛全靠電機驅動,發動機不起動,離合器斷開,驅動車輛行駛的能源直接來源于車載鋰電池組。鋰電池組內儲存的電能經由PCU提供給驅動電機,驅動2個前輪轉動。如果電池電量不足,汽油發動機才會帶動發電機發電,提供電能給驅動電機。在此驅動模式下,車輛制動所產生的能量將被回收,重新充入鋰電池組。此時e-CVT的工作狀態如圖7所示。

2.2.2 混合動力驅動模式

混合動力驅動模式加速時使用。該模式是本田i-MMD雙電機混動系統的一大亮點,其運作模式大致相當于一部增程式電動車,車輛并非由電機與發動機合力推進,而是由發動機帶動發電機,再由發電機給電機供電。如圖8所示,在此模式下,發動機起動,但動力分離裝置斷開,發動機轉速被維持在最經濟的轉速區間內,驅動e-CVT內的發電機(圖9),產生電能,經由PCU為位于車體后部的鋰電池組進行充電;電能經由鋰電池組提供給驅動電機,藉此驅動車輛行進。當車輛制動時,配備了起停裝置的發動機將由起停裝置控制,停止運作,節約燃料,同時,制動能量回收系統依舊作用,可為電池組提供額外能量。而當車輛需要急加速時,鋰電池組可以提供額外電能,讓電機瞬時產生最大轉矩輸出。這樣電機提供發動機所無法提供的低轉速高轉矩的特性,讓車輛起步和低速的加速性能更好。

2.2.3 發動機驅動模式

圖7 純電驅動模式E-CVT的工作狀態

圖8 混合動力驅動模式

圖9 混合動力驅動模式下的e-CVT工作狀態

圖10 發動機驅動模式

發動機驅動模式在高速巡行時使用。這種模式下與普通汽車差不多,離合器接合,動力由發動機直接提供。如圖10所示,發動機驅動模式下,發動機起動,同時,動力分離裝置(離合器)正常接合,發動機轉速由駕駛者的加速踏板深淺控制,通過e-CVT將機械能直接傳遞給車輪(圖11)。為了在加速時候提供更大的動力,其電池組同時也處于待機狀態,在需要時可提供電能給電機,讓電機和發動機共同運作。

值得一提的是,e-CVT電氣式無級變速器其實是不存在的。換句話說就是,i-MMD雙電機混動系統根本就沒有嚴格意義上的變速器。因為它在電機驅動時,采用的是一個齒比,然后發動機驅動時,采用的是另一個齒比,兩個齒比都是相對固定的。在中低速狀態下,驅動全部由電機完成,單一傳動比足以勝任。而對于發動機,則只提供了一個高速小齒比(相當于沒有常規的1擋、2擋、3擋……而是只有一個最高擋)以應對高速駕駛工況。此時如果因為速度降低導致發動機轉矩不足時,系統會自動讓電機跟進,無形中實現了動力從低速到高速各個范圍段的無縫連接,達到了e-CVT的效果。

圖11 發動機驅動模式下的e-CVT的工作狀態

在所有階段,當車輛制動時,制動能量通過電機為電池組提供額外的能量。i-MMD混動系統的驅動模式雖然只有3種,但是卻非常高效率。眾所周知汽車在行駛時,多數情況下發動機都不處于經濟轉速區間。而i-MMD混動系統的混動模式階段,因為發動機不參與直驅,這樣就可以把發動機標定為經濟轉速區間去帶動電機運轉,給動力電池充電,電池輸出電流給驅動電機驅動車輛。

本田第三代i-MMD混動系統作為一款非插電的混合動力系統,其核心便是除高速行駛外,大多數時間維持電機直接驅動,因此本田i-MMD混動系統的核心也是EV,其本身是最接近EV的一種高效驅動形式。

3 本田i-MMD插電混動系統

早在2010年11月的洛杉磯車展上,本田方面就首次披露了開發中的插電式混合動力系統,并以雅閣車為基礎制作的試作車進行實證試驗。2013年1月本田開始在美國加利福尼亞州和紐約市銷售Accord Plugin Hybrid(CR5),這是本田首款量產插電式混合動力車。2020年搭載本田i-MMD插電混動系統的車型將在中國上市銷售。

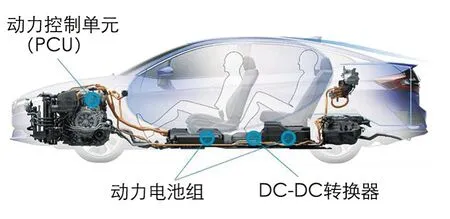

本田i-MMD插電混動系統是基于本田i-MMD混動系統的全面升級,日常行駛基本實現純電動化,可以稱之為無限接近EV的全新插電式混動系統。本田i-MMD插電混動系統最大的特點就是進一步將電動部分擴大,然后將燃油部分縮小,或者說進一步弱化了燃油部分的角色。i-MMD插電混動系統和不插電的i-MMD混動系統在整體局部結構(圖12)上來看,高度共通,發動機艙布局相同,在傳統燃油車變速器的位置搭載了e-CVT,e-CVT中依然有2臺電機(發電用電機和非插電i-MMD混動系統是一樣的,但驅動用電機的功率和轉矩加大了)及控制這2個電機的PCU(動力控制單元),同時本田i-MMD插電混動系統在此基礎上還為PCU配置上了優化系統電壓的VCU(電壓控制單元),同時加上了高功率大容量電池和充電器。驅動電機的制造方式由圓形繞組方式變為方形線圈,從而使電機總體體積縮小了23%,但功率密度卻提高了1.4倍,扭矩密度提高1.3倍。由于驅動電機功率的提升,電池電壓就由原來的266 V提升到了311 V,這相當于系統的總體電壓和電流都發生了改變,因此PCU也隨之發生了變化,并增加了VCU(電壓控制單元)。

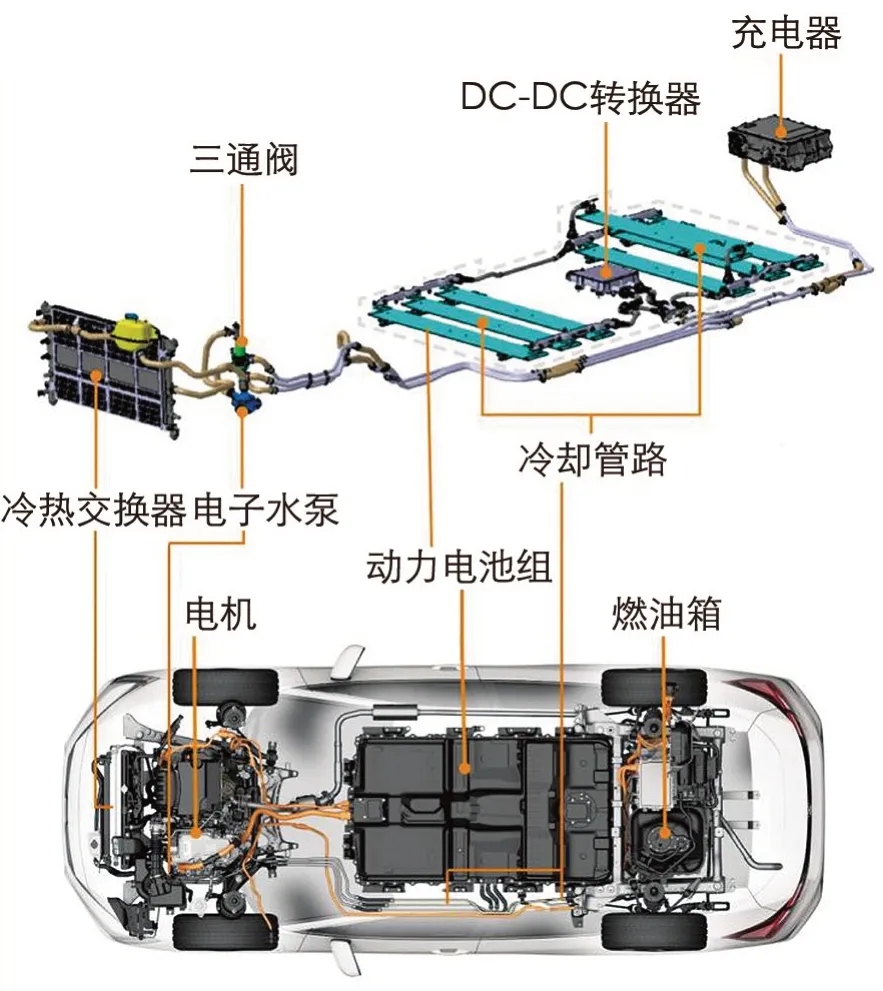

圖12 本田i-MMD插電混動系統的總體布局

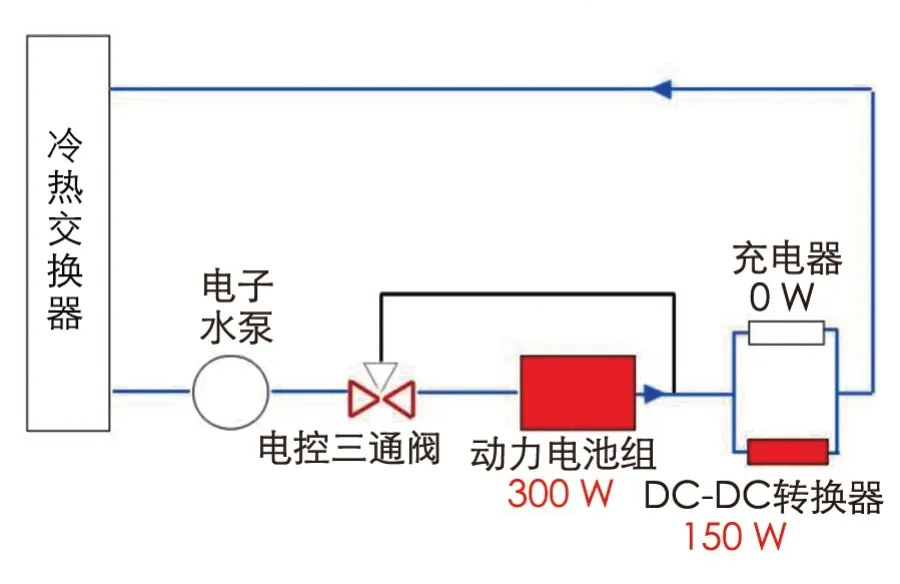

隨著本田i-MMD插電式混動系統電機功率上升,就必然需要更好的冷卻,因此本田i-MMD插電式混動系統在冷卻方面進行了改變。一個是將電池模塊由風冷改為了水冷,并在水冷卻系統中加入了三通閥(圖13),這樣當車輛處于行駛狀態時,動力電池組及DC-DC轉化器處在正常工作負荷區間,溫度較高,系統便打開電控三通閥(圖14),對動力電池組及DC-DC轉化器進行冷卻;而當車輛處于充電狀態時,動力電池組和DC-DC轉換器負荷較低,溫度不高,系統便打開電控三通閥(圖15),冷卻管路繞過動力電池組和DC-DC轉換器,主要冷卻此時處于高負載狀態的充電器。這樣,通過冷卻回路的切換,便可以有效冷卻動力電池和高壓電池組件,從而達到提升電池耐久性的目的。另外,本田i-MMD插電式混動系統在電機散熱方面采用了雙油泵的設計,一個小油泵+一個大油泵,小油泵為發電機服務,大油泵為驅動電機服務。

圖13 本田i-MMD插電混動系統動力電池組的冷卻

圖14 行駛狀態冷卻系統工作狀態

圖15 充電狀態冷卻系統工作狀態

4 本田i-DCD單電機混動系統

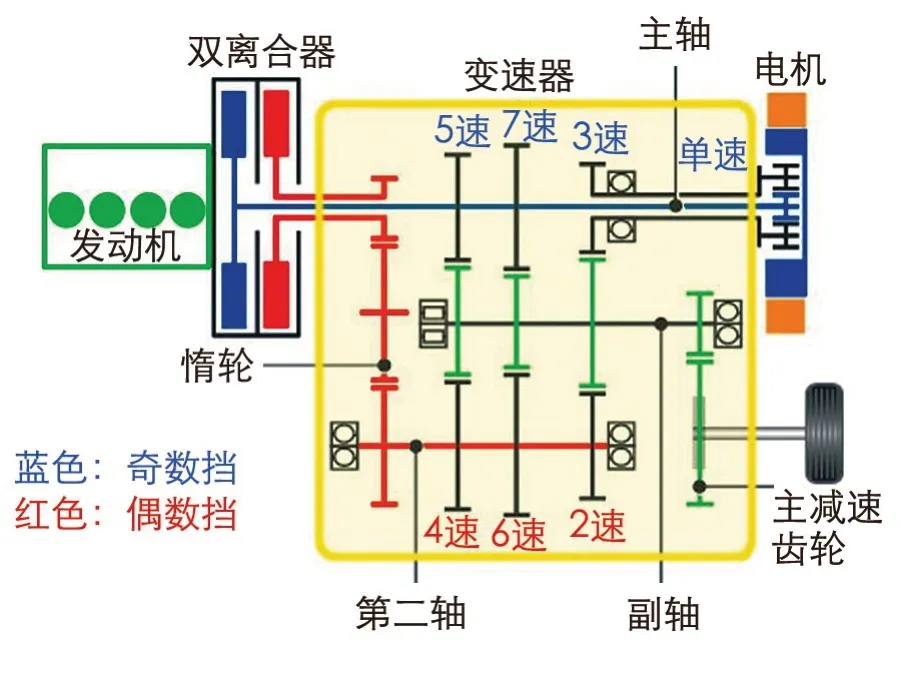

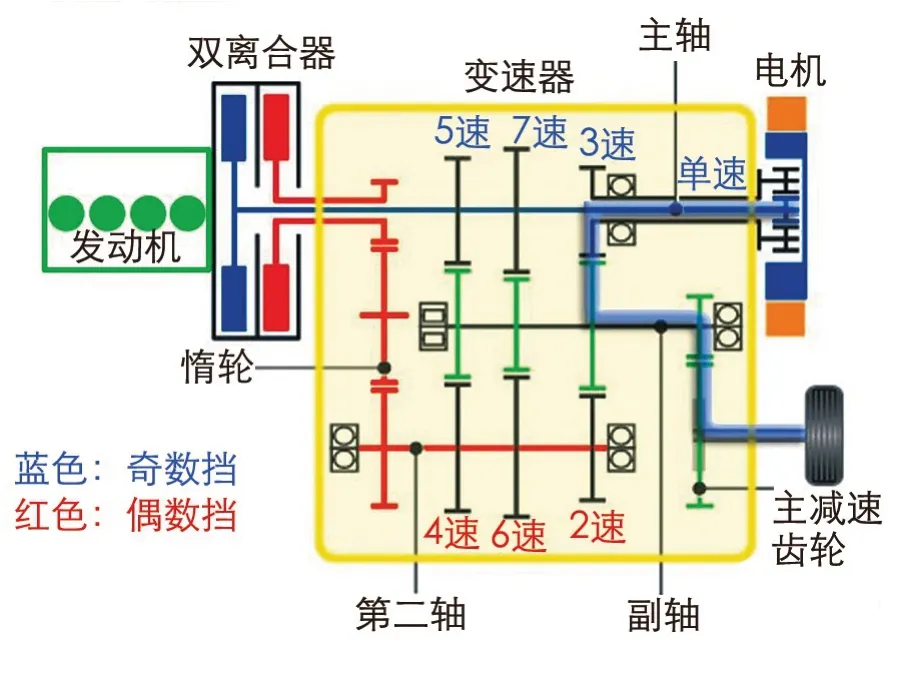

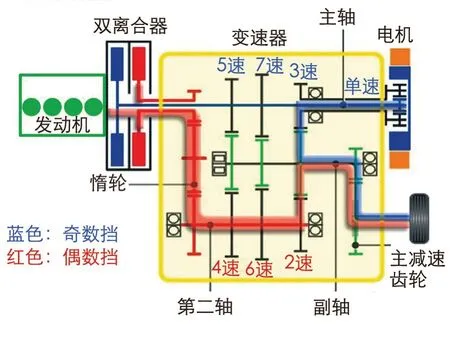

本田基于其被命名“地球夢科技(Earth Dreams Technology)”開發的高度融合動力性能和燃油經濟性的動力總成,誕生了3種運動混合動力系統(SPORT HYBRID),即i-DCD (intelligent Dual-Clutch Drive,智能雙離合驅動)單電機混合動力系統、i-MMD(intelligent Multi-Mode Drive,智能多模式驅動)雙電機混合動力系統和SH-AWD(Super handling All-Wheel-Drive,超級四輪驅動力自由控制系統)三電機混合動力系統。本田i-DCD單電機混合動力系統是應用在小型車上的混合動力系統,該系統采用內置單電機的7速雙離合變速器(圖16和圖17),僅僅通過切換離合器,便能實現快速換擋,實現2種不同的駕駛模式,即發動機和電機分別使用不同的齒輪的混合動力驅動模式及僅使用電機的電機驅動模式。當電機驅動模式與離合器接合后,也能用于起動發動機,其動力傳遞效率可與手動變速器匹敵。

圖16 本田i-DCD單電機混動系統的構成

圖17 本田i-DCD單電機混動系統結構簡圖

(1)純電機驅動模式。如圖18所示,在該模式下,車輛起步時,切斷與發動機的連接,只利用電池驅動電機,從而實現良好的燃油經濟性。

(2)混合驅動模式。如圖19所示,踩下加速踏板加速時,在純電機驅動的基礎上,加上發動機產生的動力,變換為混合動力驅動模式,此時發動機與電機的動力通過7速雙離合變速器傳遞給驅動輪,驅動車輛行駛。

圖18 純電機驅動模式

(3)發動機驅動模式。如圖20所示,在車輛高速行駛時需要發動機的高效率工作時,系統會轉換為發動機驅動模式,發動機多余的能量還可以為電池充電。

圖19 混合驅動模式

圖20 發動機驅動模式

(4)巡行電動模式。當車輛以約60 km/h的車速巡行行駛時,系統轉換為純電機驅動模式。

(5)能量回收。無論何種驅動模式,在車輛減速時,系統都會切斷與發動機的連接,通過能高效回收電力的電動助力制動系統,進行能量回收,向電池充電。