政策協調、產業結構升級及宏觀經濟效應分析

劉祖基 劉希鵬 王立元

內容提要:不同模式的宏觀政策協調不但會對產業結構優化產生差異性影響,也會影響產業結構優化帶來的宏觀經濟效應。本文在新凱恩斯框架下構建理論模型,并基于貝葉斯參數估計和數值模擬分析政策協調對產業結構優化以及宏觀經濟效應的影響。研究發現:數量型貨幣政策比價格型貨幣政策更有利于產業結構優化,收入型財政政策比支出型財政政策更有利于產業結構優化;價格型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調更有利于產業結構優化對消費、就業和產出的促進作用,數量型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調更有利于產業結構優化對通貨膨脹的穩定作用;貨幣政策對產業結構優化升級這一目標與穩定經濟波動這一目標存在著Trade Off現象,財政政策對產業結構優化升級這一目標與促進經濟增長這一目標存在著Trade Off現象。因此,建議采取貨幣政策為主、財政政策為輔的宏觀經濟調控政策,具體操作體現在減息為主結合降低稅率水平為輔的政策協調組合來應對經濟增速下滑和產業結構升級。

關鍵詞:財政政策;貨幣政策;產業結構

中圖分類號:F812 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1001-148X(2020)04-0056-12

一、引言

隨著我國經濟進入“新常態”,產業結構發展不合理的弊端頻現,傳統制造業產能過剩、高新技術產業產能不足、工業化生態環境和資源惡劣等一系列產業結構不合理問題對我國國民經濟的持續健康發展產生了較大的阻礙作用,最直接的表現就是近年來我國的GDP出現增速下滑現象。因此,探索貨幣政策和財政政策合理協調下產業結構的優化升級,挖掘央行和財政部門在不同政策偏好下產業結構優化升級的宏觀經濟效應勢在必行。

從財政政策來看,有研究表明寬松型財政政策有利于產業結構優化升級,財政支出的增加可以規范勞動、資本等生產要素在低級產業部門和高級產業部門間的過渡,也有利于提高部門間TFP的溢出效應,達到促進經濟增長的效果(Feldstein, 2008)。其中,任愛華和郭凈(2017)采用三次產業結構間生產要素比例的方法構建中國的產業結構高級化指數,考察財政支出和財政收入對產業結構優化升級的動態影響,發現在財政當局具有促進經濟增長政策偏好下,財政支出總量的增加都會對產業結構高級化指數產生正向沖擊效應。然而,相反的觀點認為緊縮型財政政策有利于產業結構優化升級,稅率的增加有利于淘汰生產效率較低的產業,促進生產要素向生產效率較高的產業過渡,尤其是結構性稅收調控可以對產業結構優化升級起到很明顯的促進作用(Feinstein, 1999)。

從貨幣政策來看,其對產業結構優化升級的作用同樣未得到一致的結論。寬松型貨幣政策可能對產業結構優化升級有促進作用,例如高新技術產業和現代服務業相對于傳統制造業存在融資難的現象,而利率體系的走低有利于緩解這些企業的融資問題,對產業結構優化升級起到很好的促進作用(Peersman and Smets,2005)。但相反的觀點認為緊縮型貨幣政策有利于產業結構優化升級,央行對貨幣供應量的降低可以促進企業部門的優勝劣汰,達到促進生產要素優化配置的效果(Fischer, 2010)。

本文在新凱恩斯框架下構建包含家庭部門、異質性生產部門、貨幣當局和財政當局等部門的理論模型,以四個典型的貨幣政策和財政政策組合來考察不同宏觀經濟政策協調下對產業結構優化升級的影響。隨后采用貝葉斯參數估計方法以1996年到2016年的季度數據對模型進行了參數估計,并采用數值模擬方法考察在不同政策協調下產業結構優化升級的宏觀經濟效應以及貨幣當局和財政當局在不同政策偏好下產業結構優化升級的動態變化。

二、理論模型

本部分在新凱恩斯框架下構建了一個包含家庭部門、異質性生產部門等非政策部門的理論模型,其中生產部門包括制造業部門和服務業部門,并且每個部門內部包括面對完全競爭市場的最終產品廠商和面對壟斷競爭市場的中間產品廠商。

(一) 家庭部門

假定在經濟系統中存在一個永久生存的代表性家庭,這個代表性家庭通過選擇消費制造業產品cm,t和服務業產品cs,t、為制造業中間廠商提供勞動nm,t和為服務業中間廠商提供勞動ns,t、持有貨幣余額Mt/pt來最大化其如下形式的終生效用函數:

以上部分的政府行為、模型閉合條件以及前面部分的非政策部門即構成了本文描述的經濟系統,接下來將對模型的參數進行賦值。

四、參數問題

從前面的模型部分可以看出,本文需要賦值的參數包括家庭部門的9個參數、生產部門的8個參數、央行部門的7個參數、財政部門的24個參數、均衡穩態參數3個。對于總共的51個參數,本部分分別根據不同情況采取參數校準法和貝葉斯估計為參數賦值,其中涉及數據皆為1996年到2016年的季度數據,對于利率等非季度數據通過執行天數的加權平均換算成季度數據,所有數據采取X-11季度調整和。

(一) 參數校準

對于系統參數和政策參數③,本文主要采取主流文獻校準法和實際數據校準法。參考康立和龔六堂(2014)將主觀貼現因子β設定為0.99;參考金春雨等(2018)將貨幣需求彈性的倒數和貨幣的效用偏好θ分別設定為6和0.3;參照賈俊雪和郭慶旺(2012)將資本折舊率δ設定為0.1;參照馬勇(2013)將中間產品需求替代彈性η設定為11;參照劉斌(2009)將資本產出彈性α設定為0.42;根據中間產品廠商定價策略的一階條件可以動態校準價格剛性v;根據社會消費總額、投資完成額、國內生產總值可以校準穩態時的消費占產出比例sc、政府支出占產出比例si,政府支出占產出比例sg可用sc和si校準。對于數量型貨幣政策參數,參照祝梓翔和郭麗娟(2017)將φmp、φmπ、φmy、σm分別設定為0.58、1.02、0.53、1.47;對于價格型貨幣政策參數,參照朱軍(2014)將φrp、φrπ、φry、σr分別設定為0.75、2.6、0.4、1.02;對于支出型財政政策,參照張佐敏(2014)將φgp、φgπ、φgy、σgg分別設定為0.721、1.061、0.483、1.121,將ρcτ、ρnτ、ρkτ皆設定為0.415,將σcτ、σnτ、σkτ皆設定為0.890;對于收入型財政政策,參照徐寧(2018)將φcp、φcπ、φcy、σc分別設定為0.447、0.627、0.529、0.828,將φnp、φnπ、φny、σn分別設定為0.535、0.535、0.574、0.887,將φkp、φkπ、φky、σk分別設定為0.460、0.532、0.588、0.862,將ρg、σg分別設定為0.549、1.055。參數校準的最終結果見表1。

(二) 貝葉斯估計

對于動態轉換參數和外生因素參數,本文主要采取貝葉斯方法進行估計。對于勞動供給偏好沖擊自回歸系數,先驗信息設定為服從貝塔分布,先驗均值和標準差分別為0.80和0.2;對于勞動供給偏好沖擊擾動項,先驗信息設定為服從逆伽瑪分布,先驗均值和標準差分別為0.5和1;對于價格加成權重,先驗信息設定為服從伽瑪分布,先驗均值和標準差分別為10和5;對于制造業和服務業TFP沖擊的自回歸系數,先驗信息皆設定為服從貝塔分布,先驗均值和標準差皆為0.6和0.2;對于制造業和服務業TFP沖擊的擾動項,先驗信息皆設定為服從逆伽瑪分布,先驗均值和標準差皆為0.5和1。對于消費偏好和勞動供給偏好,先驗信息皆設定為服從伽瑪分布,先驗均值和標準差皆設定為5和1。最終貝葉斯參數估計結果見表2。

五、政策協調下的產業結構效應

基于本文的模型和參數估計結果,本部分首先分析了不同類型的宏觀經濟政策協調組合對產業結構優化升級的影響,隨后研究了不同類型宏觀經濟政策協調組合下產業結構優化升級的宏觀經濟效應,最后采用數值模擬探索了央行和財政部門政策偏好變化對產業結構優化升級的影響。

(一) 宏觀經濟政策協調組合對產業結構優化升級的影響

由于傳導機制的不同,不同類型宏觀經濟政策對產業結構優化升級的影響也具有差異性,圖1和圖2分別模擬了在四種不同類型的宏觀經濟政策協調組合下一單位貨幣政策沖擊和一單位財政政策沖擊對產業結構高級化指數IN的影響④。

從圖1中可以看出,當政府部門實施的是價格型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調時,一單位貨幣政策沖擊會在第一期即引起產業高級化指數的正向影響,響應值達到0.0245,隨后在第25期左右沖擊效果基本消失;當政府部門實施的是數量型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調時,產業高級化指數對貨幣政策沖擊的反應相對較大,最大響應值0.0311,但響應的持續時期較短,在第12期左右沖擊效果就已消逝。由此可以看出,在財政部門實施支出型財政政策時,央行實施數量型貨幣政策更有利于推進我國產業結構優化升級。另外,當政府部門實施的是價格型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調時,同樣是一單位貨幣政策沖擊會在第一期即引起產業高級化指數的正向影響,但響應值相對較小,最大響應值僅為0.0283,隨后在第13期左右沖擊效果基本消失;當政府部門實施的是數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調時,產業高級化指數對貨幣政策沖擊的反應最大,最大響應值高達0.0429,但在第10期左右沖擊效果就已消逝。可見,在財政部門實施收入型財政政策時,依然是央行實施數量型貨幣政策更有利于推進我國產業結構優化升級,并且還可以發現,在政府部門實施的是數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調下貨幣政策將會對產業結構優化升級有最大程度的促進作用,但是僅有短期效果,這基本與曹永琴(2010)等學者的研究結論一致,相對于價格型貨幣政策而言,數量型貨幣政策主要傳導機制在于央行通過控制商業銀行的信貸規模來控制貨幣供給,而高新技術產業和服務業相對于傳統制造業來說規模更小,其嚴重存在貸款難的問題,而數量型貨幣政策恰好可以糾正商業銀行的貸款傾向問題,使得中小型的高新技術產業和服務業更“便利”的進行規模再擴大,進而對產業結構優化升級產生很好的促進作用。

從圖2中可以看出,財政政策沖擊在政府部門實施的是價格型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調下對產業結構高級化指數有正向影響,最大響應值為0.0596,在第20期左右沖擊效果消失;而當政府部門實施的是價格型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調時,產業結構高級化指數對財政政策沖擊的響應相對較大,最大響應值可達0.0686,但響應持續期較短,在第11期左右沖擊效果就已結束⑤。由此可見,在央行實施價格型貨幣政策時,財政部門實施收入型財政政策比支出型財政政策對我國產業結構優化升級有更大的促進作用。另外,財政政策沖擊在政府部門實施的是數量型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調下對產業結構高級化指數同樣有正向影響,最大響應值為0.0789,在第10期左右沖擊效果消失;而當政府部門實施的是數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調時,產業結構高級化指數對財政政策沖擊的響應最大,最大響應值高達0.0973,但沖擊效果在第9期作用就已結束。由此說明,在央行實施數量型貨幣政策時,依然是財政部門實施收入型財政政策比支出型財政政策對我國產業結構優化升級有更大的促進作用,并且可以發現,財政政策沖擊在政府部門實施的是數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調下將會對產業結構優化升級有最大程度的促進作用。很明顯,從我國企業背景來看,傳統制造業大都屬于大型國企或央企,優化型產業大都屬于中小型企業,支出型財政政策必然會將利好引導向大型國企,相反,稅率則更能體現出結構性調控的特點,稅率的降低對大型國企和中小企業的相對優勢具有明顯差別,這不僅從成本方面降低了優化型產業的運營難度,更從需求側擴大了優化型產業的出路,這一分析基本與任愛華和郭凈(2017)的觀點一致,他們認為財政部門應該采取收入型財政政策為主、支出型財政政策為輔的操作來促進產業結構優化升級,在經濟蕭條時期的促進效果更加明顯。

另外,從圖1和圖2的對比中可以看出,財政政策對產業機構優化升級的影響程度遠大于貨幣政策的影響程度,很明顯,自“分稅制改革”到“四萬億計劃”,再從“營改增”到現在的經濟“新常態”,我國財政政策在宏觀經濟調控中扮演了越來越重要的角色,特別地,在產業結構優化升級的進程中,財政政策更是起到了至關重要的作用,當前我國將主要戰略目標轉向經濟發展方式的轉變,一系列財政補貼和稅收減免等政策逐漸轉向對高新技術產業的扶持,通過對不同行業間稅負相對水平的調整,促進低粗放型產業逐漸轉型,推動高端產業逐漸發展,并且財政支出去向和稅收減免來源也顯示了該時期的寬松型財政政策有利于產業結構優化升級,可見,相對于貨幣政策而言,我國在產業結構優化升級過程中更青睞財政政策,但可以發現的是,無論是財政政策調控還是貨幣政策調控,都是在政府部門的數量-收入型政策協調組合下具有最好的調控效果。

(二) 產業結構優化升級的宏觀經濟效應

從前面的分析可以看出,在政府部門實施數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調下產業結構優化升級能得到最大程度的促進作用,接下來將研究在不同類型的政策協調下產業結構高級化指數一單位正向沖擊帶來的宏觀經濟效應。

圖3顯示了產業結構高級化指數一單位正向沖擊對產出y、通貨膨脹π、消費c、就業n的影響。從產業結構對產出的影響來看,在政府部門實施的是價格型貨幣政策和收入型財政政策協調時產業結構優化升級對產出有最大影響,最大響應值高達0.0009,響應持續期大概在10期左右;而在政府部門實施數量型貨幣政策和支出型財政政策協調時產業結構優化升級對產出的影響最小,最大響應值僅為0.0005,響應持續期在23期左右;另外,在政府部門的是數量型貨幣政策和收入型財政政策協調時產業結構優化升級對產出的影響略大,最大響應值為0.0007,響應持續期大概在10期左右;在政府部門的是價格型貨幣政策和支出型財政政策協調時產業結構優化升級對產出的影響略小,最大響應值為0.0006,響應持續期大概在12期左右。從影響規律可以看出,相對于數量型貨幣政策,在價格型貨幣政策下產業結構優化升級更能促進產出增長,相對于支出型財政政策,收入型財政政策下產業結構優化升級更能促進產出增長。另外,從產業結構對通貨膨脹、消費、以及就業的影響程度來看,依然是在價格型貨幣政策和收入型財政政策協調下有最大影響,在數量型貨幣政策和收入型財政政策協調下有略大影響,在價格型貨幣政策和支出型財政政策協調下有略小影響,在數量型貨幣政策和支出型財政政策協調下有最小影響。

綜上分析可以發現,當穩定經濟為首要宏觀經濟目標時,數量型貨幣政策和支出型財政是最優政策協調組合,因為在此情況下,央行的貨幣政策和財政部的財政政策不但能促進產業結構優化升級,同時帶來通貨膨脹的波動也最小;然而,當刺激增長為首要宏觀經濟目標時,價格型貨幣政策和收入型財政政策是最優政策協調組合,因為在此情況下,央行的貨幣政策和財政部的財政政策不但能促進產業結構優化升級,同時也能為產出增長、就業率提升、消費增加有最大的促進作用。這也說明了數量型貨幣政策通過影響商業銀行的信貸規模來調控貨幣供應水平的傳導機制,其對價格有著直接作用,而價格型貨幣政策通過影響微觀經濟主體的投資與消費決策來調控貨幣需求水平的傳導機制,其對消費和就業有著直接作用,同樣也說明了財政支出和稅率調控的結構性差異效果。

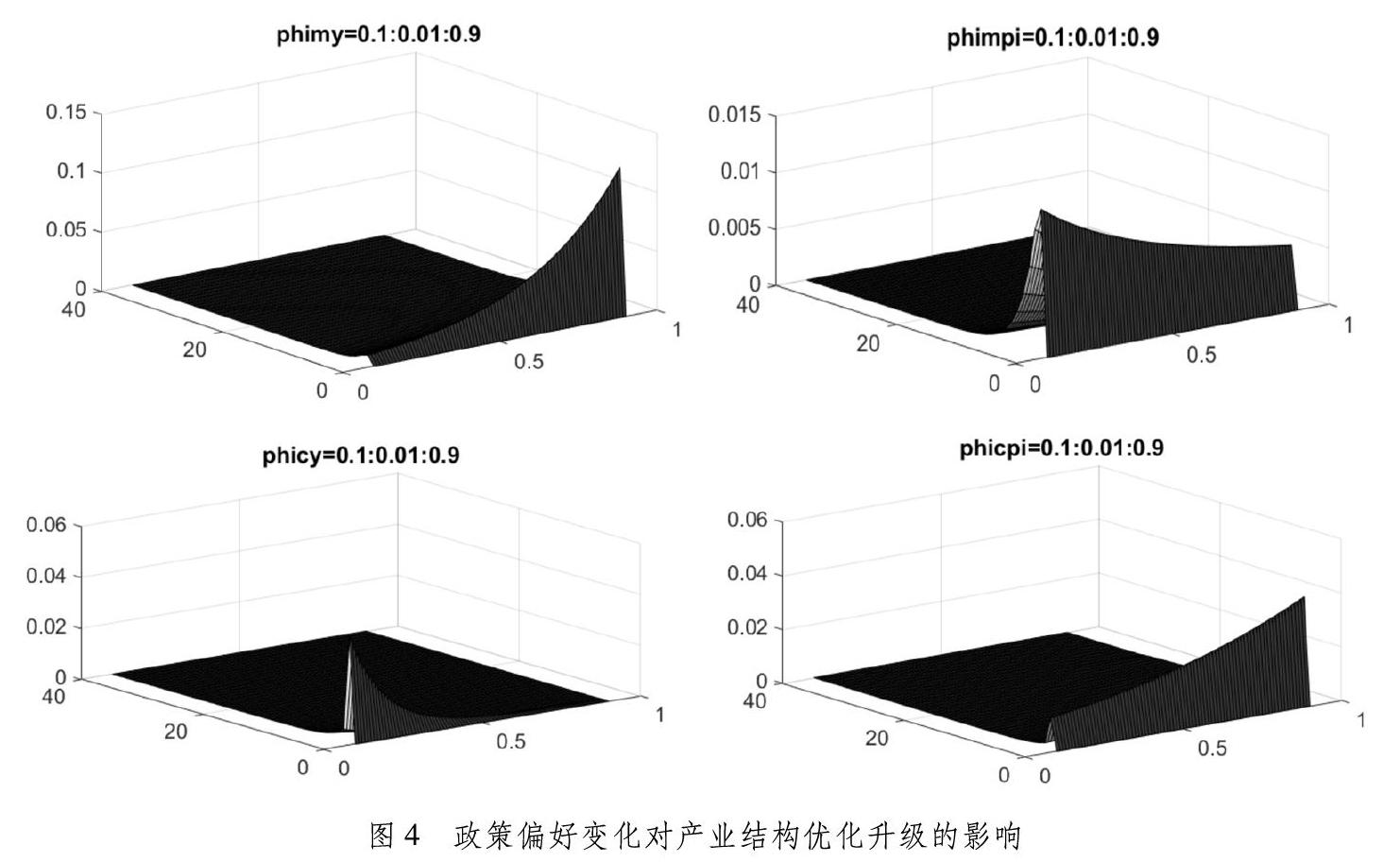

(三) 政策偏好對產業結構優化升級的影響

產業結構優化升級并不是宏觀經濟調控的最終目標,尤其是在特殊時期,央行和財政部門除了關注產業結構調整外還會關注促進經濟增長和穩定經濟波動這兩個終極目標,即在經濟蕭條時期,央行和財政部門的政策偏好可能更傾向于促進經濟增長,在經濟高漲時期,央行和財政部門的政策偏好可能更傾向于穩定經濟波動,那么在此情況下的貨幣政策和財政政策會對產業結構優化升級有怎樣的影響?

基于前面部分分析發現在政府部門實施數量型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調下產業結構優化升級能得到最大程度的促進作用,本部分將在這種政策協調組合下采用數值模擬方法分析貨幣政策偏好變動下貨幣政策沖擊對產業結構優化升級的影響,以及分析財政政策偏好變動下財政政策沖擊對產業結構優化升級的影響,分析結果見圖4。

圖4中第一排模擬了貨幣政策偏好變動下貨幣政策對產業結構優化升級的沖擊作用。令貨幣政策對通脹穩定偏好φmπ為0.1、對產出增長偏好φmy由0.1每隔0.01增加到0.9來模擬央行在經濟下滑時期的最優經濟目標逐漸變化為促進經濟增長,從圖中可以看出,隨著央行對產出增長偏好的增加,貨幣政策對產業結構優化升級的促進效果呈現出連續遞增的趨勢,并且這種遞增的趨勢隨著央行對產出增長偏好的增加而增大,這說明在央行對產出增長有極大偏好時,貨幣政策對產業結構優化升級的促進效果將更加明顯。另外,令貨幣政策對產出增長偏好φmy為0.1、對通脹穩定偏好φmπ由0.1每隔0.01增加到0.9來模擬央行在經濟高漲時期的最優經濟目標逐漸變化為穩定經濟波動,從圖中可以看出,隨著央行對通脹穩定偏好的增加,貨幣政策對產業結構優化升級的促進效果呈現出連續遞減的趨勢,但這種遞減的趨勢隨著央行對穩定通脹偏好的增加而降低,可見,在央行“輕視”通貨膨脹時,貨幣政策才會對產業結構優化升級具有更好的促進效果。同時從上面的分析也可以看出,對于央行的貨幣政策調控來說,產業結構優化升級這一目標與穩定經濟波動這一目標存在著Trade Off現象,而與促進經濟增長這一目標卻不存在Trade Off現象。

圖4中第二排模擬了財政政策偏好變動下財政政策對產業結構優化升級的沖擊作用。令財政政策對通脹穩定偏好φcπ為0.1、對產出增長偏好φcy由0.1每隔0.01增加到0.9來模擬財政部在經濟下滑時期的最優經濟目標逐漸變化為促進經濟增長,從圖中可以看出,隨著財政部對產出增長偏好的增加,財政政策對產業結構優化升級的促進效果呈現出連續遞減的趨勢,但這種遞減的趨勢隨著財政部對產出增長偏好的增加呈現出逐漸減弱趨勢,這說明隨著財政部將注意目標逐漸轉向經濟增長,財政政策對產業結構優化升級的刺激效果將會十分有限。另外,令財政政策對產出增長偏好φcy為0.1、對通脹穩定偏好φcπ由0.1每隔0.01增加到0.9來模擬財政部在經濟高漲時期的最優經濟目標逐漸變化為穩定經濟波動,從圖中可以看出,隨著財政部對通脹穩定偏好的增加,財政政策對產業結構優化升級的促進效果呈現出連續遞增的趨勢,并且這種遞增的趨勢隨著財政部對通脹穩定偏好的增加而增大。由此可以看出,對于財政部的財政政策調控來說,產業結構優化升級這一目標與穩定經濟波動這一目標不存在著Trade Off現象,而卻與促進經濟增長這一目標存在Trade Off現象。

六、結論

本文在新凱恩斯框架下構建了包含異質性生產部門的理論模型,分析不同類型政策協調下產業結構優化升級及宏觀經濟效應,并得到如下研究結論:

第一,從貨幣政策調控效果來看,無論財政當局實施的是支出型財政政策還是收入型財政政策,都是數量型貨幣政策對產業結構優化升級的促進效果更大,而價格型貨幣政策對產業結構優化升級的促進效果相對較小,這一現象基本與我國企業背景及政策的傳導機制有關,數量型貨幣政策可以更好地解決優化型企業的融資難問題,促進優化型企業的規模再擴大,推進產業結構優化升級;從財政政策調控效果來看,無論貨幣當局實施的是數量型貨幣政策還是價格型貨幣政策,都是收入型財政政策對產業結構優化升級的促進效果更大,而支出型財政政策對產業結構優化升級的促進效果相對較小,任華和郭凈(2017)也認為相對于財政支出而言,稅率調控更具有結構性調控的特點。另外,相對于貨幣政策而言,我國在產業結構優化升級過程中更青睞財政政策,這也體現出自“分稅制改革”到“四萬億計劃”、再從“營改增”到現在的經濟“新常態”我國的積極財政政策。然而可以發現的是,無論是財政政策調控還是貨幣政策調控,都是在政府部門的數量-收入型政策協調組合下具有最好的調控效果。

第二,鑒于數量型貨幣政策通過影響商業銀行的信貸規模來調控貨幣供應水平的傳導機制,其對價格有著直接作用,所以在數量型貨幣政策和支出型財政政策的政策協調組合下,產業結構優化升級對通貨膨脹穩定有著更好的作用效果;而價格型貨幣政策通過影響微觀經濟主體的投資與消費決策來調控貨幣需求水平的傳導機制,其對消費和就業有著直接作用,以及收入型財政政策能體現出更好的結構性調控作用,所以在價格型貨幣政策和收入型財政政策的政策協調組合下,產業結構優化升級對增加消費、提高就業率水平、以及促進產出增長都有更好的作用效果。

第三,貨幣當局和財政當局的政策偏好變化會對產業結構優化升級產生顯著影響。從貨幣當局的政策偏好來看,隨著央行對促進經濟增長的政策偏好的增加,貨幣政策對產業結構優化升級的促進作用效果也是逐漸增強,相反,隨著央行對穩定經濟波動的政策偏好的增加,貨幣政策對產業結構優化升級的促進作用效果卻是呈現出逐漸減弱的現象,說明了央行對產業結構優化升級這一目標與穩定經濟波動這一目標存在著Trade Off現象。從財政當局的政策偏好來看,隨著財政部對促進經濟增長的政策偏好的增加,財政政策對產業結構優化升級的促進作用效果是逐漸減弱的,相反,隨著財政部對穩定經濟波動的政策偏好的增加,財政政策對產業結構優化升級的促進作用效果卻是呈現出逐漸增強的現象,說明了財政部對產業結構優化升級這一目標與促進經濟增長這一目標存在著Trade Off現象。

綜合本文研究結論可以給出以下政策建議:當穩定經濟波動為宏觀經濟調控的首要目標,并兼顧產業結構優化升級時,建議采取財政政策為主、貨幣政策為輔的宏觀經濟調控政策,具體操作為降低稅率水平為主結合擴大廣義貨幣供應水平為輔的政策協調組合;當推進產業結構優化升級為宏觀經濟調控的首要目標,并兼顧穩定經濟波動時,建議采取上述相同模式的政策操作;當促進經濟增長為宏觀經濟調控的首要目標,并兼顧產業結構優化升級時,建議采取貨幣政策為主、財政政策為輔的宏觀經濟調控政策,具體操作為減息為主結合降低稅率水平為輔的政策協調組合;當推進產業結構優化升級為宏觀經濟調控的首要目標,兼顧促進經濟增長時,建議采取貨幣政策為主、財政政策為輔的宏觀經濟調控政策,具體操作為擴大廣義貨幣供應水平為主結合降低稅率水平為輔的政策協調組合。然而,從我國當前新常態時期的經濟形勢來看,為疲軟的經濟升溫將是未來的首要目標,產業結構優化升級也是不可忽略的次要目標,可見,采取貨幣政策為主、財政政策為輔的宏觀經濟調控政策,即具體操作為減息為主結合降低稅率水平為輔的政策協調組合將是我國未來一段時間的較好選擇。

注釋:

① 下標j=m,s分別代表對應制造業和服務業,下文各變量下表解釋相同。

② X[DD(-*2/3][HT6”]^[][HT][DD)]代表相應變量對穩態的對數偏離,下文相同。

③ 鑒于本文目的在于對比不同政策協調組合下對產業結構優化升級的差異性影響,所以為了具有對比性,將不同組合下的參數賦予統一的參數校準值。

④ 價格型貨幣政策和收入型財政政策對產業結構高級化指數IN有負向影響,所以價格型貨幣政策沖擊和收入型財政政策沖擊都采取一單位負向沖擊,數量型貨幣政策和支出型財政政策都采取一單位正向沖擊。

⑤ 鑒于我國稅率變化具有一致性,所以為避免分析圖像過于復雜,收入型財政政策沖擊以稅率沖擊為代表。

參考文獻:

[1] Feldstein, M.Effects of Taxes on Economic Behavior[J].General Information,2008,61(1):131-139.

[2] 任愛華,郭凈.我國不同時期財政政策的產業結構優化效應[J].財政研究,2017(11):19-33.

[3] Feinstein, C.Structural Change in the Developed Countries during the Twentieth Century[J].Oxford Review of Economic Policy,1999,15(4): 35-55.

[4] Peersman, G., and F. Smets.The Industry Effects of Monetary Policy in the Euro Area[J]. Economic Journal,2005,115(503):319-342.

[5] Fischer, S.Money And The Production Function[J].Economic Inquiry,2010,12(4):517-533.

[6] 張佐敏.中國存在財政規則嗎?[J].管理世界,2014(5):23-35,187.

[7] Friedman, M.The Quantity Theory of Money: A Restatement[J].The Quantity Theory of Money,1956,4(2):281-308.

[8] McCallum, B. T.Robustness of a Rule for Monetary Policy[J].Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,1988,29(1):173-203.

[9] 譚政勛,王聰.房價波動、貨幣政策立場識別及其反應研究[J].經濟研究,2015,50(1):67-83.

[10]Taylor, J. B.Discretion versus Policy Rules in Practice[J].Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,1993,39(12): 195-214.

[11]Leeper, E. M.Equilibrium under “Active” and “Passive” Monetary and Fiscal Policies[J].Journal of Monetary Economics,1991,27(1):129-147.

[12]朱軍.我國財政政策和貨幣政策規則選擇與搭配研究[J].廣東財經大學學報,2014,29(4):4-13.

[13]康立,龔六堂.金融摩擦、銀行凈資產與國際經濟危機傳導——基于多部門DSGE模型分析[J].經濟研究,2014,49(5):147-159.

[14]金春雨,張龍,賈鵬飛.貨幣政策規則、政策空間與政策效果[J].經濟研究,2018,53(7):47-58.

[15]賈俊雪,郭慶旺.財政支出類型、財政政策作用機理與最優財政貨幣政策規則[J].世界經濟,2012,35(11):3-30.

[16]馬勇.植入金融因素的DSGE模型與宏觀審慎貨幣政策規則[J].世界經濟,2013,36(7):68-92.

[17]劉斌.物價水平的財政決定理論與實證研究[J].金融研究,2009(8):35-51.

[18]祝梓翔,郭麗娟.貨幣政策導致經濟更穩定嗎——基于MS-DSGE模型的分析[J].經濟學動態,2017(11):16-31.

[19]徐寧. 我國財政、貨幣與政策組合機制的理論分析與實證研究[D].長春:吉林大學,2018.

[20]曹永琴.中國貨幣政策產業非對稱效應實證研究[J].數量經濟技術經濟研究,2010,27(9):18-30,42.