吃肉背后的科學

王安逸

根據世界經濟論壇2014年的統計數據,當年全球人均年肉類消費量為43千克。國家間肉類消費量差異巨大:吃肉最多的美國人均每年消費100千克肉;中國為50千克;印度只有5千克。

一個中國人一生要吃掉4~5噸肉。肉類是我們重要的蛋白質、脂肪和維生素來源。雖然我們都吃過好多不同的肉,但不同肉之間又有什么區別呢?我們吃多少肉才合適呢?接下來,讓我們從一個吃貨的角度,去看看肉里藏著的那些秘密。

肌肉纖維有分別

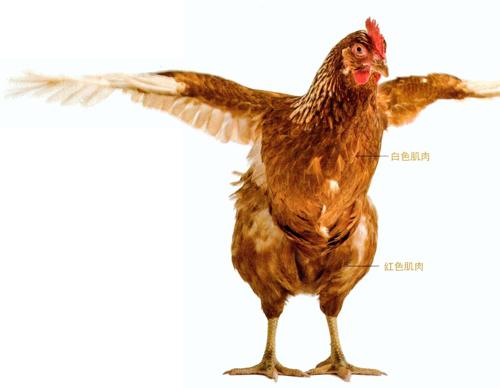

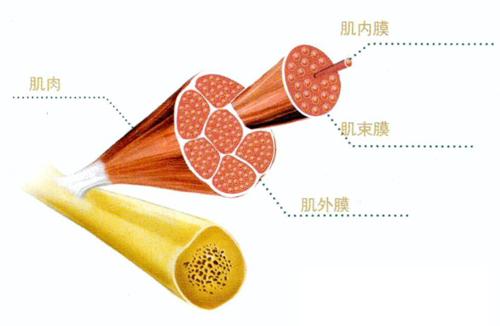

肉到底是什么?廣義上講,動物肌肉、內臟、筋腱和韌帶都是肉,不過我們吃得最多的肉還是骨骼肌。骨骼肌質量的75%是水,20%是蛋白質,3%是脂肪。雖然骨骼肌的功能很簡單,只是收縮和放松,但其構造復雜,而且按照功能和代謝需求,還分為紅色肌肉和白色肌肉兩類。

紅色的肌肉纖維是專門用于進行耐力(如長跑)和持續運動的。紅色肌肉主要依靠脂肪和氧氣供能,含有大量儲存氧氣的肌紅蛋白,因此呈紅色。肌肉進行的耐力運動越多,對氧氣的總體需求量就越大,肌肉中所含的肌紅蛋白就越多,肌肉顏色也就越暗——長時間在山地散養的土雞,由于經常走動,大腿肌肉呈深色;而白羽雞這類速生品種由于缺乏運動,腿部肌肉顏色就沒有前者那么深。

白色的肌肉纖維專門用于短時間的劇烈運動。白色肌肉靠氧氣和糖原反應供能。在某些情況下,白色肌肉不需要氧氣也能通過無氧呼吸獲得能量。不過,無氧呼吸會導致乳酸迅速積累,并讓肌肉產生酸痛感,因此白色肌肉只適合短時間的劇烈運動。用于短時間劇烈運動的肌肉,例如雞胸肉、蛙腿肉和兔肉都屬于白色肌肉。

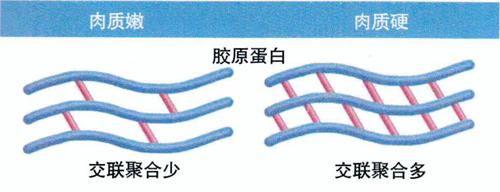

為什么動物越老,肉質也越硬?

和人類一樣,動物衰老也會導致肌肉退化、膠原蛋白量減少。為了維持骨骼肌的拉伸強度,衰老動物肌肉間的膠原蛋白會形成更多交聯聚合,讓膠原蛋白變得比以前更強韌。這就導致越老的動物其肉質也會變得越硬。

以雞肉為例。因為消費者青睞較嫩的肉質,所以大部分養殖者會在肉雞還沒完全長大之前進行宰殺,這樣雞肉中就不會有太強韌的膠原蛋白,便于咀嚼。養了8個星期的雞和養了兩年的雞,兩者的肉咀嚼起來的感覺是完全不同的。速生雞的肉質更嫩,加工時間短,更適合快餐行業;飼養時間更長的雞,其肉中膠原蛋白更強韌,所以往往需要燉2~3個小時,肉質才能變得松軟適口。

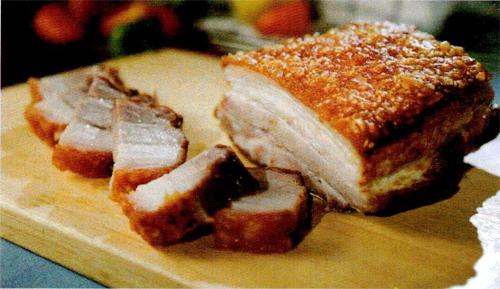

酥脆的口感取決于膠原蛋白

脆皮五花肉是潮汕地區的名菜。廚師在處理五花肉時,先將五花肉煮熟,然后將肉取出晾涼后,用針板在肉皮表面戳出一個個密集的小孔,再進行烘烤。在烘烤階段,這些小孔會成為肉皮中的水和油脂逃離的出口。在一些更講究的餐館,廚師會在烘烤前將五花肉肉皮朝下浸入醋液中過夜,以進一步降低膠原蛋白的強度。還有的廚師會用棉線捆綁五花肉,然后在肉皮表面涂抹一層鹽,烘烤時將鹽擦凈并置于溫度極高的爐內,這樣做出來的脆皮五花肉肉皮會更加酥脆。

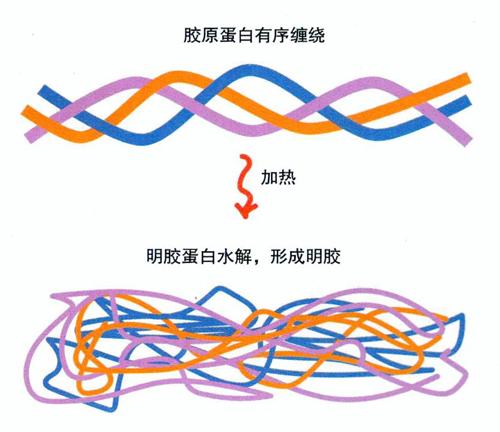

那么,脆皮五花肉的豬皮是如何變脆的呢?豬皮中(按質量計)30%是膠原蛋白。膠原蛋白是一種十分強韌的蛋白質分子,它也被稱為膠原蛋白三螺旋(由3條α肽鏈或α鏈的多肽亞基纏繞成特有的三股螺旋)。東坡肉軟爛的豬皮就是經歷長時間燉煮后,膠原蛋白的螺旋結構水解,形成結構更松散的明膠的結果。再看脆皮五花肉的制作,當烘烤時,脆皮五花肉的豬皮會逐漸脫水,明膠分子會逐漸凝結在一起并脫水變硬,水分子受熱膨脹的過程在明膠組織中形成大量微型空腔。這幾個步驟缺了一個,就無法形成酥脆的豬皮。

脆皮五花肉擁有酥脆的肉皮。

肉味何處來?

炒肉時,肉中的還原糖和氨基酸/蛋白質在高溫的油鍋內發生反應,生成黑色大分子“類黑精”和成百上千種有不同香味的分子。這一系列反應被稱為“美拉德反應”,既能給肉上色,也賦予了肉一部分的肉香味。

動物的脂肪也提供了一部分肉味。各種脂肪酸和儲存在動物脂肪組織中的芳香物質是肉香味的另一個重要來源。動物脂肪常常作為芳香物質的溶劑,幫助動物在成長過程中積累這些芳香物質,其中一些很大程度上決定了動物肉的風味。動物生長時間越久,體內脂肪細胞中風味物質積累量越多,典型的例子就是燉雞湯一定要用比較老的散養雞。

不過,脂肪也有令人不愉快的氣味,肉腥味等異味就是脂肪雙鍵氧化后形成的。還有如羊肉那股令人避之不及的膻味。研究顯示,羊肉的大部分膻味來自羊瘤胃中的細菌代謝活動所產生的的支鏈脂肪酸。支鏈脂肪酸在羊肉中的含量遠超其他任何肉類,并且會儲存在羊的脂肪中,在被加熱時釋放出來。

越老的動物,其肉中的風味越強烈。研究人員發現,除了脂肪中積累的芳香物質外,牛肉味、血腥味和金屬味等這些氣味的多少還和動物肌肉組織中的肌紅蛋白含量有關。越老的動物,肌肉中肌紅蛋白含量一般也越高,這幾種氣味也越強烈。

吃哺乳動物的肉會引發慢性炎癥?

炎癥是人體對感染或傷害的正常反應。炎癥發生時,受損的組織釋放出某些信號分子,讓白細胞開始修復組織,這屬于急性炎癥。而慢性炎癥則遍布全身,雖然程度較輕,卻會持續損害身體。某些部位的慢性炎癥會直接導致動脈中聚集硬化斑塊,從而增加患動脈粥樣硬化或形成血栓的風險。此外,慢性炎癥還會增加患癌癥、糖尿病和其他慢性病的風險。

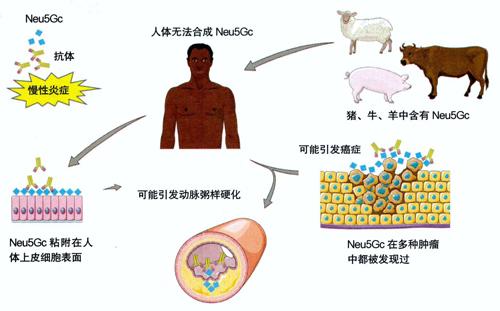

有科學家在研究中將食用豬牛羊肉等紅肉與動脈粥樣硬化、結腸癌等疾病聯系起來,并猜測食用上述肉類可能是引發人體的慢性炎癥反應的原因之一。2017年,科學家證實了這個猜測。原來,這是一種名為Neu5Gc的分子在作祟。幾乎所有哺乳動物的細胞表面都有Neu5Gc分子,今天只有人類、雪貂、鴨嘴獸等極少數動物的細胞表面沒有這種分子。

在300萬~250萬年前,人類祖先的一個基因突變,導致人類從此無法合成Neu5Gc。而人一旦進食了來自哺乳動物的肉,這些肉細胞表面的Neu5Gc分子就會黏附到人體細胞表面的多糖分子上。當人體內的抗體識別出這些外來分子時,便會認為人體受到感染,于是引發炎癥。不過,科學家對此已經有了解決方案,其中一種方案是進行微生物腸道移植。某些細菌會以Neu5Gc分子為食物,那么,如果能向人類腸道中移植這類細菌,或許就能利用細菌將Neu5Gc分子從紅肉細胞表面剔除掉,從而減少慢性炎癥對人體的損傷。

吃肉讓我們成為現代人類?

其實,吃肉這個飲食習慣還助推了人類大腦的進化。2012年,科學家在坦桑尼亞的奧杜威峽谷中發現了一個有150萬年歷史的人類孩童顱骨碎片。這個孩童死亡時年齡應該不超過2歲。顱骨碎片的邊緣處有一些密集的小孔,這是典型的多孔性骨質增生的癥狀。這種病通常是由于飲食中缺乏維生素B9和B12造成的。如果幼兒的日常主食從母乳轉為固體食物的過程中,缺少維生素B9和B12這兩種維生素的攝入,就容易患上多孔性骨質增生。

因為肉類中富含B族維生素,所以科學家推測,這名兒童缺乏B族維生素的原因,要么是母親的肉類攝入不足導致乳汁中缺乏B族維生素,要么是在斷奶過程中缺少肉類食物。科學家認為,如果沒有定期食用肉類的習慣,某些人類祖先的顱骨就無法正常發育。

肉食也直接促進了人類祖先腦容量的增加。以現代人類為例,我們靜止時大腦消耗的能量占總能量消耗的20%。科學家早就懷疑,純素食的飲食方式無法支撐一個如此耗能的器官正常運轉,并認為肉食是人類腦容量增加的重要推動因素。

2012年,在測量了幾種靈長目動物的腦容量后,科學家發現,體積是成年人類3倍的大猩猩,腦容量卻僅為成年人類的1/3。大猩猩的飲食不含動物蛋白質,幾乎只由水果構成。要滿足大猩猩龐大身軀的熱量需求,大猩猩每天不得不花12小時來覓食、進食。

700萬年前乍得沙赫人和現代人類的腦容量對比。

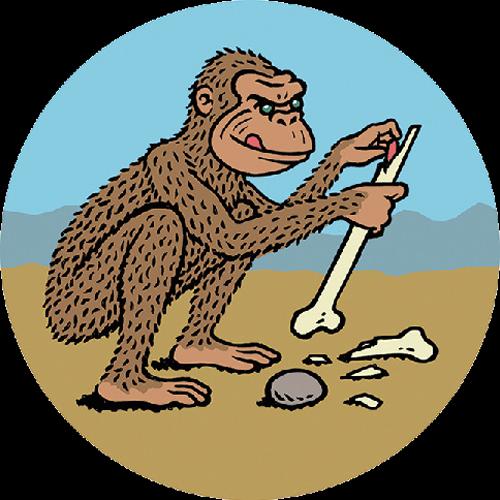

食用高能量密度的骨髓幫助人類大腦進化。

在奧杜威峽谷的早期人類遺址中,科學家發現了大量的石器和脊椎動物骨骼。所有動物骨骼表面都有細微的石器切割痕跡,其中不少還被利器從中間砍斷。種種跡象表明,200多萬年前生活在那里的能人(早期人類)已經會使用石器宰殺并將動物肉從骨骼上分離。更重要的是,能人學會了從骨髓中獲取高能量的食物——骨髓。蛋白質和脂肪這類高熱量食物不但有利于腦容量發展,還將人類從收集水果、植物種子和塊莖這類繁重的工作中解放出來,讓人類有更多時間制作工具、進行社會交往,這進一步促進了人類大腦的進化。可以說,沒有肉食就沒有現代人類。

航天員要吃肉

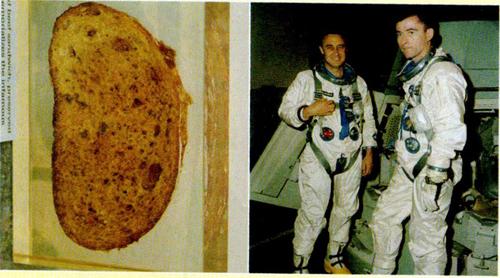

人類如此喜愛肉食,連宇航員都無法忍受單調的太空食品,冒著巨大風險偷偷夾帶肉食。1965年的雙子座3號任務中,一位宇航員將一個咸牛肉三明治藏在宇航服中帶上航天器,后來這塊三明治被另一名宇航員發現。從此,當局開始注意為宇航員配備種類更豐富的肉食。

著名的阿波羅系列太空任務就考慮到了宇航員的肉食習慣。執行阿波羅任務的航天器的太空艙內部狹窄逼仄,排泄系統粗陋,使用時沒有隱私,而且宇航員的餐食也沒有什么吸引人的地方——只是凍干處理食品,吃的時候要么原封不動吃下去,要么需要使用熱水槍,將熱水從食品包裝袋底部的小口注入,從而加熱食物。不過,為了讓執行任務的宇航員在環境條件不盡如人意的情況下保持愉快的心情,美國宇航局為宇航員們準備了培根塊,也就是煙熏豬肉。

1968年,執行阿波羅7號任務的宇航員的4種早餐方案中,3種有培根塊。宇航員似乎也很喜歡吃培根塊,在11天飛行任務的尾聲,一名宇航員感慨:“幸福就是在第十天吃上一袋培根塊。”

相比20世紀60年代的宇航員,今天的宇航員的食物選擇豐富多了,例如牛肉干、燉牛肉、鱸魚肉凍……中國宇航員楊利偉在執行太空飛行任務時,餐食中甚至包括經過特殊工藝處理的宮保雞丁和魚香肉絲。

偷偷被帶上航天器的咸牛肉三明治的一部分。偷帶三明治的宇航員(右)。

如何讓“假肉”更像真肉?

在過去幾年,合成肉技術不斷取得突破,全世界至少有50家公司在進行合成肉的研究和生產。但是至今為止還沒有研發出能夠完全替代真肉的產品。合成肉沒有大規模推向市場的主要原因:一是成本過高;二是口感和風味都遠不如真肉,消費者并不買單。

合成肉沒有真肉的口感,主要原因是合成肉缺少真肉的肌肉細胞,也沒有動物肌肉細胞間類似腳手架的膠原蛋白。要讓合成肉的口感更接近真肉,就要還原這些支撐肌肉細胞的“腳手架”。

常見的做法是利用牛明膠蛋白作為合成肉的“腳手架”,不過,明膠蛋白依然來自于動物。為了徹底擺脫對動物蛋白的依賴,科學家嘗試利用生產豆油的副產品——豆粕。豆粕中的“大豆組織蛋白”可以作為合成肉生長所需的“腳手架”。2020年,科學家在海綿狀的大豆蛋白組織中培養了牛的肌肉細胞和血管細胞,并將合成出來的合成肉置于烤箱中烘烤。三名試吃員在嘗過烘烤合成肉后都認為,這種合成肉還原了牛肉真實的咀嚼感。

膠原蛋白存在于肌肉組織的三種膜中。

大豆組織蛋白

細胞在其上生長

食肉為何對人類如此重要?這是因為肉不但營養豐富,而且很好吃。此外,不同國家還形成了獨特的食肉文化。作為飲食文化的重要組成部分,食肉構成了生活的煙火氣,是我們每天生活中一塊必不可少的“拼圖”。不過,光有肉吃還不夠,重要的是如何吃得健康,讓吃肉變成一件幸福的事,而不是成為一種健康負擔。

為什么有人一口肥肉也不吃?

有些人幾乎從不吃肥肉。其實,除了怕胖,很可能他們是真的接受不了脂肪的味道。人類的舌頭上有一種對脂肪極為敏感的蛋白質——CD36蛋白。有些人舌頭上有很多CD36蛋白,這讓他們對脂肪比普通人更加敏感,因此他們傾向于攝入脂肪含量少的食物。相反,舌頭上CD36蛋白含量少的人對脂肪不敏感,因此他們更容易攝入過量的脂肪。