合肥經開區某項目裝配整體式剪力墻結構設計思考

胡懿

摘 要 本項目為裝配式住宅,結構布置規則,遵循少規格多組合構件拆分原則,結合裝配式項目的特點對設計方案、裝配率計算、關鍵節點設計以及施工階段考慮做了簡要介紹。

關鍵詞 裝配式住宅;結構布置規則;結合裝配式項目

1工程概況

本項目住宅均為11層的住宅,層高為2.90m,主體結構高度為33.0m。住宅采用裝配整體式剪力墻結構,底部加強區豎向構件均為現澆,抗震設防烈度為7度(0.10g),抗震等級為三級。主樓基本風壓按ω=0.35kN/m2考慮;地面粗糙度為B類。風荷載體形系數取為1.3。基本雪壓按50年一遇,s0=0.60KN/m2。建筑場地類別為Ⅱ類[1]。

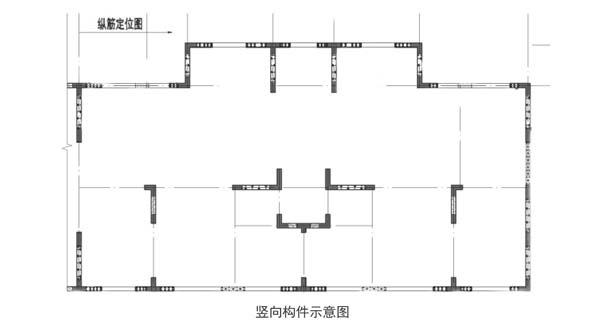

2結構布置

本工程的結構布置結合了戶型特點及產業化的相關需求,均在與建筑專業溝通協商后完成布置工作:①窗洞口盡量居中布置;②洞口上方連梁高度不小于300mm;此舉意在保證窗洞兩側的豎向預制構件有足夠的寬度,以確保預制構件在運輸、吊裝過程中不會發生破損。本工程主體結構平面布置總體上較為規則,各項指標均可以滿足要求[2]。

3裝配式結構設計方案

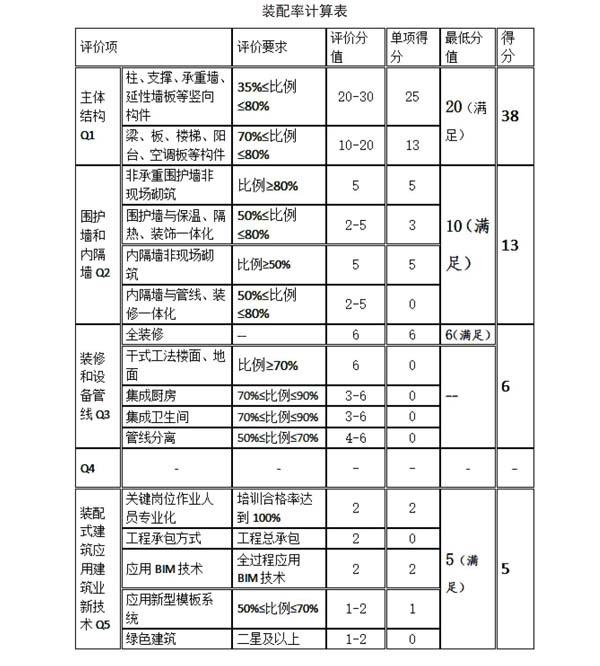

(1)本項目住宅產業化的目標為裝配率不低于55%。裝配率的計算規則依據《裝配式建筑評價標準(GB/T 51129-2017)》和《合肥市裝配式建筑裝配率計算方法(試行)》合建〔2018〕233號。

(2)外圍墻體材料除門窗以外全為鋼筋混凝土墻體,外墻預制構件一體化集成保溫層和60厚鋼筋砼外葉板,預制墻體采用套筒連接上下層縱筋,電梯周邊及其他少量剪力墻采用現澆做法。

(3)樓板:除衛生間、廚房及公共部分預埋管線較多處采用全現澆結構,其余部分均采用疊合板(60預制加80現澆);陽臺也采用疊合板(60預制加90現澆);空調板采用100厚全預制板;樓梯踏步板采用全預制。屋面層板及以上部分均采用現澆結構。

(4)預制水平構件范圍:2層~11層;預制豎向構件范圍:3層~屋面層。

(5)水平構件拆分原則:①采用“大板塊”以減少現場吊裝及拼裝的工作量;②預制構件拆分方案遵循受力合理,連接簡單,施工方便,少規格,多組合為設計原則。

(6)豎向構件拆分原則:①預制墻的截面簡單、規則;②預制墻的門窗洞口上下對齊、成列布置。

豎向構件示意圖

(7)裝配率結構部分Q1計算:根據國標以及合建〔2018〕

233號文要求:預制水平構件間接縫寬度均為300mm,此后澆混凝土帶水平投影面積可計入預制樓板(梁面積未計入);預制剪力墻板之間寬度不大于600mm的豎向現澆段可計入預制混凝土體積。算得主體結構Q1項裝配率分值為38.82分。合計裝配率分值:62%,可以滿足55%的裝配率目標[3]。(裝配率計算表,見文末)。

4結構計算及連接節點設計

本工程的設計計算在保證節點構造和鋼筋連接均不低于現澆結構規范相應要求的前提下,采用與現澆結構相同的方法進行整體結構計算分析。通過采用可靠的連接技術和必要的構造措施,來使裝配整體式混凝土結構與現澆混凝土結構的效能基本等同。

4.1 結構計算

在有預制墻體的樓層中,設計對現澆墻肢水平地震作用彎矩、剪力均按1.1倍的增大系數進行放大;考慮窗下墻實際的剛度對結構影響較大,不應當忽略,設計對窗下墻體按雙連梁進行建模計算。計算中適當考慮預制非承重鋼筋混凝土墻的剛度貢獻,周期折減系數取0.85。

4.2 關鍵節點設計

(1)200mm厚的預制剪力墻縱向鋼筋采用14@600梅花形布置,水平筋為8@200,豎向鋼筋配筋率為0.2565%,水平筋配筋率為0.251%,均可以滿足規范大于0.25%的要求。預制墻板之間通過“一字形”“L形”或“T形”現澆區域進行連接。為避免預制墻板水平筋與現澆墻體縱筋碰撞,特將墻體水平連接筋按開口形式進行設計,方便現場對鋼筋位置進行調整[4]。

(2)疊合樓板部分采用60mm(預制)+80mm(現澆)形式,為避免現場隨意切割桁架鋼筋,特將桁架鋼筋高度稍作加大,桁架鋼筋的高度為90mm,寬度為80mm,上弦筋為φ10,下弦筋為φ8,腹筋為φ6。考慮到業主對板縫的接受度較低,設計的預制疊合板之間通過300mm寬的后澆段進行連接,均按雙向板設計,未留設板縫。

(3)灌漿套筒連接:本工程要求灌漿套筒采用優質碳素結構鋼,按規范要求,其抗拉強度不小于600MPa,屈服強度不小于335MPa,斷后伸長率不小于16%。因為灌漿工作屬于隱蔽工程,且極易發生套筒內灌漿不密實等質量問題,是我們結構節點連接的關鍵工作。根據合肥市建委要求,從事裝配式建筑鋼筋套筒灌漿作業、裝配作業及鋼結構焊接作業的技術工人必須通過專業的培訓,其合格率須達到100%,且灌漿作業時,監理必須旁站監督、逐一記錄相關參數和用量。在當前沒有有效且易于實施的檢測方法的情況之下,提高工人的技術水平以及現場管理人員的責任心,將對整個工程的質量安全起到至關重要的作用。

5施工總平初步布置方案

本工程單個構件最大重量約5.0t,根據該構件的重量及所在部位,擬選用TC6515B-12(30m)塔吊,PC構件堆場擬按每棟樓1個進行設置,采用專用的存放架進行存放。預制構件運輸路線的地下室頂板荷載按無覆土時的滿載車輛荷載進行計算[5]。

6結束語

建筑工業化是改變傳統生產方式缺陷的重要途徑,持續了多年的高能耗、高污染、低效率、低效益的建設模式將會在建筑工業化的潮流中得到轉變。對于建筑設計來說,無論是設計的內容還是設計與其他參建單位的配合工作都需要前瞻性思考。各參建單位“各自為戰”的傳統工作模式終將會被時代前進的步伐所摒棄,在設計階段就得充分考慮到構件生產、脫模、運輸,需要考慮施工的構件堆場、運輸場地、塔吊布置等一系列問題。只有將工業化的理念植入設計師的脊髓中,才能將設計標準化、構件生產工廠化、建造施工裝配化以及施工管理精細化落實到各階段的工作中。

參考文獻

[1] 建筑抗震設計規范:GB 50011-2010[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[2] 高層建筑混凝土結構技術規程:JGJ 3-2010[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3] 裝配式混凝土結構技術規程:JGJ 1-2014[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[4] 郭學明,李青山,黃營.裝配式混凝土建筑-結構設計與拆分設計200問[M].北京:機械工業出版社,2018:73.

[5] 莊偉,匡亞川,廖平平.裝配式混凝土結構設計與工藝深化設計從入門到精通[M].北京:中國建筑工業出版社,2016:109.

裝配率計算表