不同留針時間電針治療失眠的臨床研究

田昕 劉登建 吳際生

摘要 目的:觀察與比較不同留針時間對失眠患者睡眠狀況改善效果。方法:選取2009年9月至2010年9月廣州中醫藥大學第一附屬醫院收治的失眠患者90例作為研究對象,按照留針時間分為留針15 min組(n=28)、留針30 min組(n=29)和留針45 min組(n=28)。比較3組治療2個療程的臨床療效及睡眠質量[匹茲堡睡眠指數量表(PSQI)]評分改善幅度。結果:3組的臨床療效及PSQI評分改善幅度比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:電針留置45 min對失眠的改善效果相對較好,臨床療效較好。

關鍵詞 電針;留針時間;失眠;臨床效果

Abstract Objective:To observe and compare the improvement effect of different time of needle retention for sleep status of patients with insomnia.Methods:A total of 90 patients with insomnia in First Affiliated Hospital of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine from Sep 2009 to Sep 2010 were divided into 15 minutes group 28 cases,30 minutes group 29 cases and 45 minutes group 28 cases according to the differences of needle-retaining time.Then the clinical effect and improvement range of sleep quality[Pittsburgh sleep index scale(PSQI)]of three groups after 2 courses of treatment were compared.Results:The clinical effect and improvement range of PSQI scores of three groups were compared,there were statistically significant differences(P<0.05).Conclusion:The improvement effect of needle retention 45-minute for insomnia is better,the clinical effect is better.

Keywords Electoacupuncture;Needle retaining time; Insomnia;Clinical effect

中圖分類號:R473.1;R338.63 文獻標識碼:A doi:10.3969/j.issn.2095-7130.2020.08.008

失眠屬于臨床上的常見、多發病,嚴重者可導致活質量下降,無法進行正常的工作和生活。針刺因在失眠的治療中體現了無不良反應、無依賴性等安全性較高的特點,一直以來受到醫患的廣泛青睞。本文探究不同留針時間對失眠患者睡眠狀況改善效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2009年9月至2010年9月廣州中醫藥大學第一附屬醫院收治的失眠患者90例作為研究對象,按照留針時間分為留針15 min組(n=28)、留針30 min組(n=29)和留針45 min組(n=28)。留針15 min組中男15例,女13例,年齡26~50歲,平均年齡(36.20±5.39)歲,PSQI評分10~18分,平均評分(13.85±1.59)分。留針30 min組中男13例,女16例,年齡25~50歲,平均年齡(34.4±6.58)歲,PSQI評分10~19分,平均評分(13.41±2.00)分。留針45 min組中男14例,女14例,年齡24~48歲,平均年齡(33.36±6.78)歲,PSQI評分10~19分,平均評分(13.39±2.23)分。3組的上述一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 確診為失眠患者,患者均有不同程度的睡眠障礙,包括多夢、易醒、入睡困難、過早醒來、醒后不能再睡、醒來感到疲乏、不適,白天仍困倦;該睡眠障礙至少每周發生3次,并持續1個月以上;失眠引起精神活動效率下降或顯著的苦惱或妨礙社會功能;不繼發于任何精神障礙癥狀或軀體疾病;同意參加本次研究并簽署知情同意書者。

1.3 排除標準 妊娠婦女或其他不適合針刺者;合并嚴重心、肝、腎等器質性病變者;繼發于各類精神疾病或軀體疾病導致的失眠;治療前1周內仍服用西藥者。

1.4 研究方法 3組患者均進行電針治療。主穴:百會、神門,三陰交。陰虛火旺型加太沖、太溪、大陵;心脾兩虛型加內關、心俞、足三里、脾俞;心膽氣虛加膽俞、心俞、陽陵泉、大陵;肝郁化火型加肝俞、行間、太沖;痰熱內擾型加足三里、內庭、豐隆。患者取坐位,選定穴位后,常規消毒皮膚,針具選用蘇州“天協”牌一次性無菌針灸針,規格為0.30 mm×25 mm或0.30 mm×40 mm。進針后施平補平瀉以得氣,之后接電針機(上海華誼醫用儀器有限公司,型號:G6805—2A),頻率用50 Hz,采用密波,中等刺激強度,以患者耐受為度留針,針刺5次/周,1次/d,休息2 d,20次為1個療程,共治療2個療程。

1.5 觀察指標 3組患者治療2個療程的臨床療效及睡眠質量[匹茲堡睡眠指數量表(PSQI)]評分改善幅度比較。

1.6 療效判定標準 1)臨床療效:根據《中藥新藥臨床研究指導原則》[1](1993年國家衛生部頒發的)中失眠的治療判定,繼續睡眠在6 h以上,睡眠深沉,醒后精力充沛為治愈;癥狀好轉,睡眠深度增加,睡眠時間增加3 h以上為顯效;癥狀有所減輕,然睡眠時間增加不足3 h為有效;治療后失眠及伴隨癥狀無明顯改善或反而加重為無效。2)睡眠質量:采用匹茲堡睡眠質量指數量表(PSQI)評估患者的睡眠質量,總分0~21分,得分與睡眠質量成反比。入選患者在治療前及治療期間停用一切藥物,故表中F項(催眠藥物)不做為計分項。

1.7 統計學方法 采用SPSS 17.0統計軟件進行數據處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料以百分比(%)表示,采用χ2檢驗,重復測量的計量資料進行方差分析,等級資料進行秩和檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

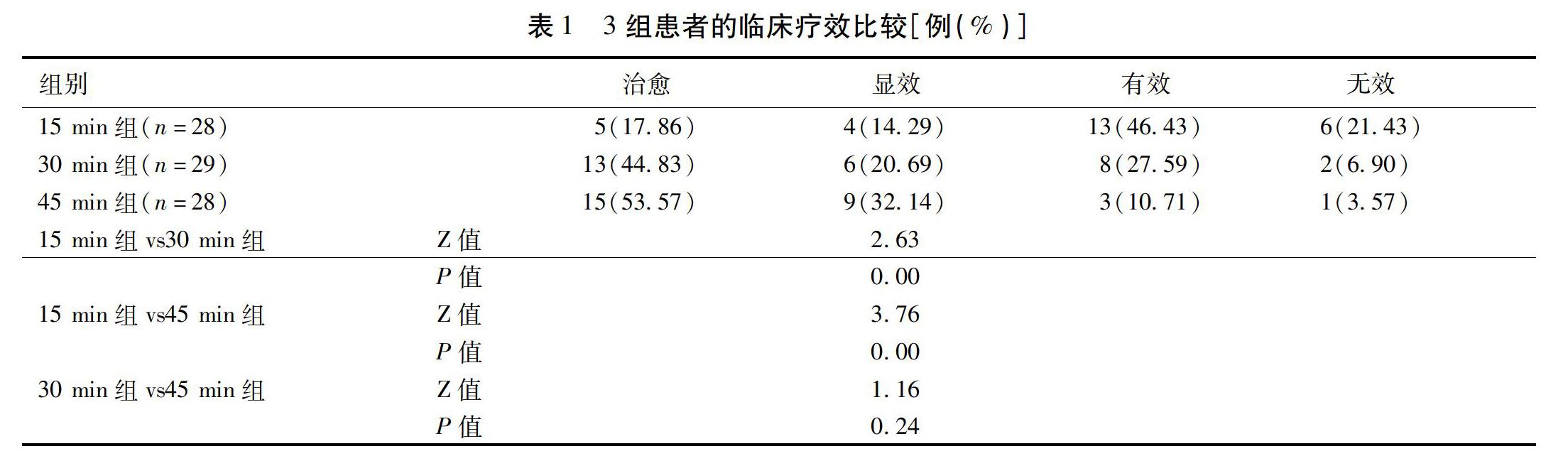

2.1 3組患者的臨床療效比較 30 min組及45 min組的臨床療效顯著優于15 min組,差異有統計學意義(P<0.05),30 min組與45 min組的臨床療效比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

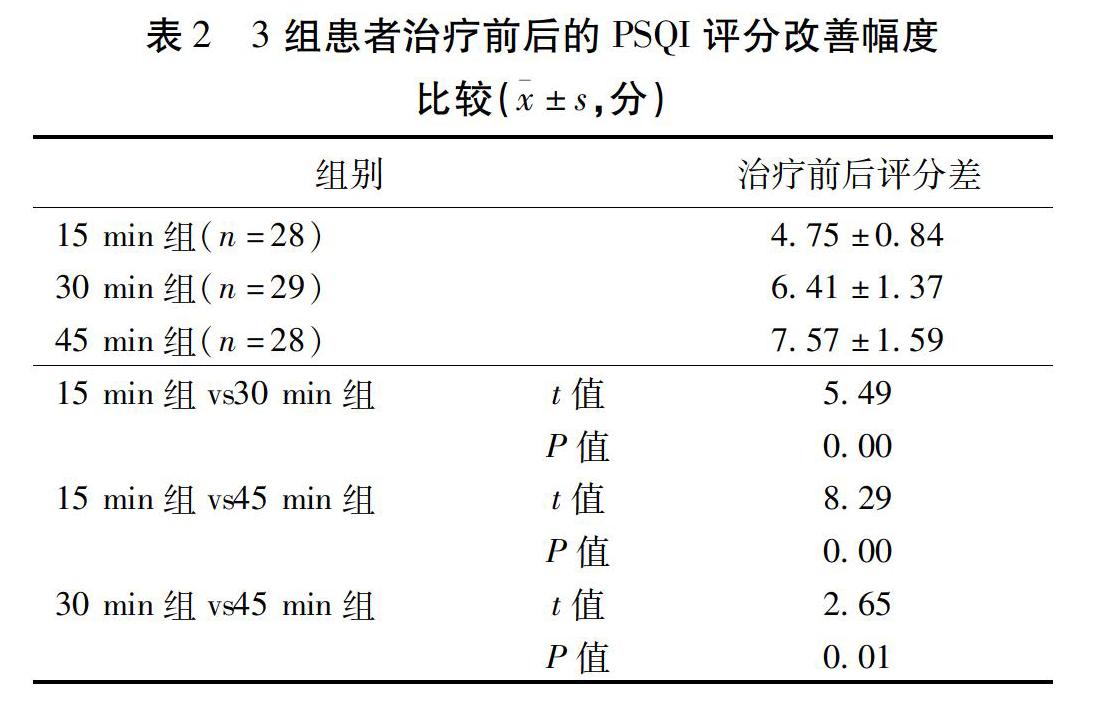

2.2 3組患者治療前后的PSQI評分改善幅度比較 ?3組患者治療前后的PSQI評分改善幅度比較,差異有統計學意義(t=32.97,P=0.00),30 min組及45 min組的改善幅度大于15 min組,45 min組的改善幅度大于30 min組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

失眠(Insomnia)指入睡困難或無法保持睡眠狀態,導致的睡眠不足,又稱睡眠障礙(DIMS)[2]。流行病學調查表明,全球約每10~12人[3]中就有1人患失眠。目前西藥治療失眠癥有一定的療效,但長期服用鎮靜催眠藥及抗抑郁藥會影響人體的正常睡眠結構,導致患者出現白天疲倦、注意力下降等癥狀[4],并且該類藥物的耐受性和成癮性不易于患者的長期使用。中醫學根據辨證論治,通過針刺來達到補虛瀉實、調節陰陽失衡,從而使人體陰陽調和而神自安的目的,因此在治療失眠上起效快,且無不良反應及成癮性,已受到廣大患者的青睞。但在治療失眠中的留針時間上并未達成共識。《刺法灸法學》[5]在留針法上如是說:“針刺得氣后留針與否以及留針時間久暫,應視患者病情、體質、腧穴位置等而定。如一般病癥只要針下得氣并施以適當補瀉手法后,即可出針,或留置10~20 min。但對一些特殊病癥,如頑固性、慢性、痙攣性疾病,可適當延長留針時間”。

本文研究為探求留針時間對于失眠療效的影響,為使療效達到最優且減少人為因素的干擾,故在主穴的選擇上使用最近10年來有關針灸治療失眠的文獻[6]中出現頻率最高的:百會使用頻率達50.47%,三陰交達到63.55%,神門達到69.16%;配穴則用選穴次數中辨證分型前三位的穴位。使用電針以消除不同施針者導致的行針手法差異。在現代醫學上來講[7],失眠多因大腦皮質抑制與興奮功能失調,抑制功能減弱而興奮功能增強所致。與睡眠有關的中樞神經包括延髓網狀結構抑制區、眶部皮質、額葉底部以及上行網狀系統,參與的遞質主要為多巴胺、去甲腎上腺素、5-羥色胺等[8]。研究表明,電針通過電流刺激中樞神經系統,中樞系統下達指令到周圍植物神經系統,進而促使分泌多巴胺及5-羥色胺等,使機體內環境維持穩定,最終增強大腦皮質的抑制功能作用、鎮靜安神,達到治療失眠的目的。

通過針刺治療后,45 min組和30 min組在總體療效和PSQI指數的改善幅度方面均優于15 min組,45 min組和30 min組在總體療效上差異無統計學意義,但是PSQI指數的改善幅度方面差異有統計學意義,故提示45 min組在治療失眠及改善其伴隨癥狀方面更優。

參考文獻

[1]中華人民共和國衛生部.中藥新藥治療失眠的臨床研究指導原則(第1輯)[S].北京:人民衛生出版社,1993:186-188.

[2]孫怡,楊任民.實用中西醫結合神經病學[M].2版.北京:人民衛生出版社,2000:435.

[3]Michael Chase,Thoma Roth.Insomnia Brain Information Service[M].Los Angeles:Brain Research Institute University of Califormia,1999:12-34.

[4]江帆,舒放,張瑛,等.短半衰期催眠藥對失眠癥患者白天多次睡眠潛伏期測定的影響[J].臨床腦電學雜志,2000,9(4):210.

[5]楊兆民.刺法灸法學[M].6版.上海:上海科學技術出版社,1996:32.

[6]潘萍.針灸臨床治療失眠選穴規律研究[J].遼寧中醫雜志,2009,36(5):818-820.

[7]肖傳實,原天尚.綜合醫院精神衛生學[M].北京:人民軍醫出版社,2003:185.

[8]史玉泉.實用神經病學[M].2版.上海:上海科學技術出版,1995:1124-1126.