剛性樁復(fù)合地基在深層軟土治理中的應(yīng)用

譚化川 許源華 黨 政

(貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 貴陽(yáng) 550081)

在我國(guó)西南地區(qū),軟土廣泛存在于內(nèi)地河湖、山間谷地,在該區(qū)域山區(qū)進(jìn)行道路工程建設(shè)時(shí),難免穿越軟土區(qū)域,須針對(duì)不同面積、不同厚度,以及不同性質(zhì)的軟土,結(jié)合工程的特點(diǎn)選擇橋、路基等形式穿過軟土。目前軟土的治理技術(shù)相對(duì)成熟,治理方法及施工工藝也相對(duì)多樣[1]。本文主要研究填方路基基底為軟土的情形,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),研究剛性樁復(fù)合地基在軟土基底處治中的應(yīng)用。

1 工程概況

云南省某高速公路K10+658-K10+870段路基左側(cè)為填方路基,填筑于一山洼中,路基全長(zhǎng)約220 m,填方設(shè)計(jì)坡比為1∶1.5~1∶1.75,左側(cè)最大填方高度22 m,原設(shè)計(jì)從造價(jià)及土石方調(diào)配情況來考慮,將該段道路設(shè)計(jì)為填方路基,以消耗棄方,減少投資。路基左側(cè)坡腳現(xiàn)存1條輸油管線與設(shè)計(jì)線位近平行布設(shè),線路填方坡腳與輸油管線最小與距離約8 m,管徑300 mm,埋深約2 m,處于正常工作狀態(tài)。原設(shè)計(jì)填方坡腳設(shè)置6~10 m高路堤墻收坡保持與輸油管線的距離。

施工單位進(jìn)場(chǎng)對(duì)該區(qū)域進(jìn)行開挖后,現(xiàn)場(chǎng)揭示下挖5 m深度仍為軟土,場(chǎng)區(qū)積水。經(jīng)補(bǔ)勘,該段路基上覆淤泥質(zhì)黏土、含碎石粉質(zhì)黏土,物理力學(xué)參數(shù)低,路基填筑存在整體失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn),為確保路堤及輸油管線的安全,須對(duì)該路基基底的軟土進(jìn)行加固處置。

2 軟土區(qū)形成背景及分布特點(diǎn)

2.1 軟土形成背景

場(chǎng)區(qū)位于滇中高原。地貌類型為侵蝕低中山地貌,水系屬長(zhǎng)江流域金沙江水系。屬低緯度高原山地季風(fēng)氣候,年平均降水量約為1 000.5 mm,全年干、濕季分明,年溫差不大而日溫差明顯。

場(chǎng)區(qū)位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)西部,微地貌地形起伏相對(duì)較大,且屬不均勻地基,故場(chǎng)區(qū)劃分為對(duì)建筑抗震不利地段。根據(jù)相關(guān)資料、規(guī)范,場(chǎng)區(qū)場(chǎng)地類別為II類,地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為0.45 s,地震動(dòng)峰值加速度為0.20g,場(chǎng)區(qū)地震基本烈度為VIII度。

2.2 工程地質(zhì)條件

場(chǎng)區(qū)覆蓋層有沖洪積層(Qal+pl)淤泥質(zhì)黏土:灰、灰黑色,軟塑狀,飽水,含少量水草腐植物根莖,具腥臭味,分部在場(chǎng)區(qū)洼地,鉆孔揭露厚度0.0~17.0 m。該淤泥質(zhì)黏土重度γ=17 kN/m3,飽水狀態(tài)下黏聚力c=12 kPa, 內(nèi)摩擦角φ=5°,地基容許承載力[fa0]=60 kPa,壓縮模量E=3.5 MPa,工程地質(zhì)條件較差,在工程狀態(tài)下極易產(chǎn)生塑性變形或構(gòu)造物的不均勻沉降,填方路堤存在沿該層失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。

場(chǎng)區(qū)周邊坡面覆蓋層為殘坡積層(Qel+dl)碎石土:褐黃色、黃色,稍濕、稍密,碎石成份主要為砂巖、泥巖,粒徑0.5~15 cm,含量65%,場(chǎng)區(qū)附近均有分布,厚度0.0~10.0 m。正常工況下,碎石土層重度γ=19 kN/m3,黏聚力c=14 kPa, 內(nèi)摩擦角φ=18°,地基容許承載力[fa0]=300 kPa。

場(chǎng)區(qū)下伏基巖為泥盆系上統(tǒng)宰格組(D3z)白云巖、泥盆系中統(tǒng)海口組(D2h)砂巖。根據(jù)巖體的節(jié)理、裂隙發(fā)育特征、巖體完整程度、軟硬程度、風(fēng)化程度,將基巖劃分為強(qiáng)、中風(fēng)化2層,巖土力學(xué)特征較好。

3 填方路堤穩(wěn)定性評(píng)價(jià)

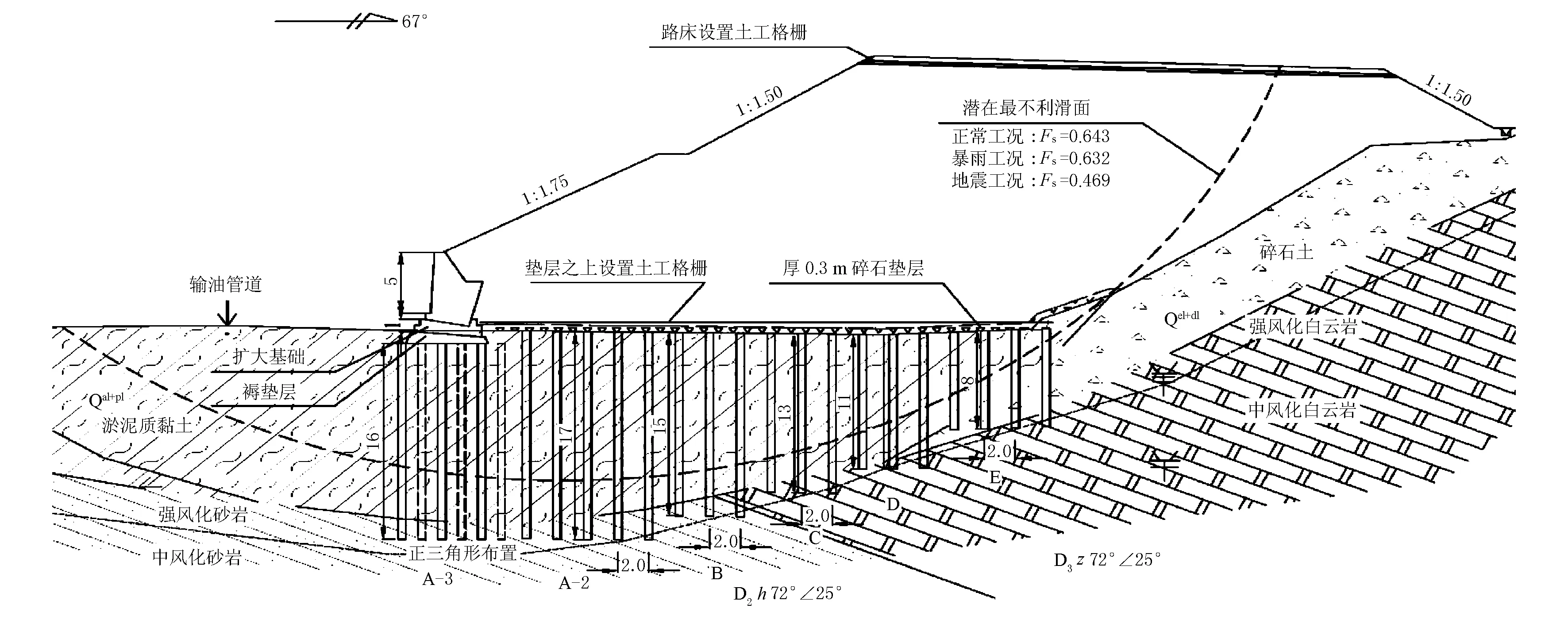

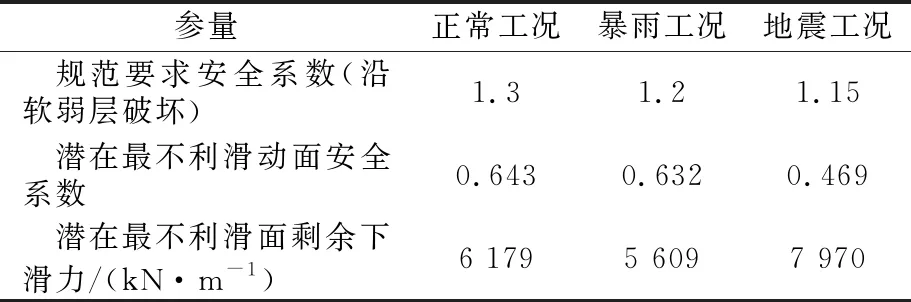

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及勘察資料,參照國(guó)內(nèi)相關(guān)工程技術(shù)規(guī)范[2],對(duì)該段路基選取典型剖面采用簡(jiǎn)化Bishop法進(jìn)行填方路基和地基的穩(wěn)定性計(jì)算,計(jì)算斷面見圖1,路堤沿軟弱層滑動(dòng)的穩(wěn)定性計(jì)算采用安全系數(shù)為正常工況1.3、暴雨工況1.2,地震工況1.15。

根據(jù)填方邊坡坡形特征及工程地質(zhì)條件,結(jié)合計(jì)算分析及工程類比,該邊坡可能為填方體沿基底軟弱層整體剪出破壞,采用圓弧滑動(dòng)法對(duì)各種破壞形式潛在滑動(dòng)面進(jìn)行自動(dòng)搜索,得到最危險(xiǎn)潛在滑動(dòng)面。本文使用“理正巖土”軟件對(duì)路堤進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算。

圖1 典型計(jì)算斷面圖(尺寸單位:m)

在正常工況、暴雨工況、地震工況下通過理正軟件自動(dòng)搜索計(jì)算斷面的最不利滑動(dòng)面,斷面穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果見表1。

表1 填方路堤剖面剩余下滑力(治理前)

由表1可見,邊坡在防護(hù)前,填方路堤在正常工況、暴雨工況和地震工況下最不利滑動(dòng)面系數(shù)均小于1,填方路堤填筑后均處于不穩(wěn)定狀態(tài),采用規(guī)范規(guī)定的路堤穩(wěn)定性系數(shù)計(jì)算路堤在不同工況下剩余下滑力均大于5 000 kN,采用常規(guī)的軟土換填、坡腳支擋等方案難以達(dá)到治理效果,由于坡腳外側(cè)附近還存在輸油管線,因此,軟土基底治理的方案既要保證填方路基填筑后的整體穩(wěn)定,還要保證施工過程中不能對(duì)土體形成大的擾動(dòng),確保輸油管線不受影響。

4 軟土加固治理方案研究

4.1 治理方案選取

軟土地基的治理,可根據(jù)厚度劃分為淺層軟土(≤于3 m)和深層軟土(>3 m)[3],由于淺層軟土固結(jié)沉降量小,滑動(dòng)破壞的危險(xiǎn)性一般也較小,主要以砂墊層法、穩(wěn)定劑處治法、換填法、強(qiáng)夯法、反壓護(hù)道法、拋石擠淤法等為主;而對(duì)于深層軟土層,一般使用垂直排水、擠實(shí)砂樁、樁基復(fù)合地基等方法配合淺層處理方法來進(jìn)行[4-5]。

本文所研究的填方路堤基底軟土厚度為6~18 m,屬深層軟土,換填、強(qiáng)夯等方法難以達(dá)到治理的效果;又受輸油管線的影響,無(wú)法對(duì)填方路基采取反壓護(hù)道、拋石擠淤等方法進(jìn)行治理;為避免施工過程中施工振動(dòng)對(duì)輸油管線結(jié)構(gòu)的破壞,須選用對(duì)周邊土體影響較小的旋挖灌注樁或長(zhǎng)螺旋灌注樁的施工工藝。在CFG樁與剛性樁2種類型的選擇上,由于工地附近難以購(gòu)買到粉煤灰,現(xiàn)場(chǎng)施工工期緊,綜合各方面因素,經(jīng)計(jì)算,本段軟土基底選擇C25素混凝土灌注樁復(fù)合地基處治方案,采用長(zhǎng)螺旋鉆進(jìn)施工對(duì)該段軟土基底進(jìn)行施工。

4.2 方案研究及計(jì)算

研究的填方路基在坡腳處設(shè)置了擋墻收坡,避免路基放坡壓覆輸油管線,因此軟土基底治理劃分為2部分:①填方體治理區(qū)域;②路堤墻基礎(chǔ)治理區(qū)域。具體區(qū)域劃分見圖2。調(diào)整后擋墻高度5~7 m,擋墻地基承載力須大于230 kPa,擋墻區(qū)域設(shè)置0.5 m孔徑C25素混凝土樁基,樁間距1.5 m,正三角形布置,樁基置換率為0.1,擋墻區(qū)域有效樁長(zhǎng)≥4 m,樁基嵌入基巖不小于1.0 m;填方區(qū)域設(shè)置0.5 m孔徑C25素混凝土樁基,樁間距2.0 m,正方形布置,樁基置換率為0.049,路基區(qū)域有效樁長(zhǎng)≥6 m,樁基嵌入基巖不小于1.0 m。

圖2 軟土治理區(qū)域劃分平面圖

樁基參數(shù)中剛性樁的綜合抗剪強(qiáng)度τ1可取28 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度的1/2, C25素混凝土樁的設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度為11.9 MPa,其綜合抗剪強(qiáng)度τ1為5 950 kPa。經(jīng)計(jì)算,擋墻區(qū)域復(fù)合地基的綜合抗剪強(qiáng)度τ2為:5 950 kPa×0.10=595 kPa,填方體區(qū)域復(fù)合地基綜合抗剪強(qiáng)度τ3為5 950 kPa×0.049=291 kPa。考慮到樁周土地質(zhì)條件差,受剪時(shí)樁與樁周土存在相對(duì)位移,同時(shí)成樁過程中存在縮徑、斷樁的可能,根據(jù)西南山區(qū)復(fù)合地基成樁經(jīng)驗(yàn),綜合抗剪強(qiáng)度按照0.7進(jìn)行折減,復(fù)合地基整體抗剪強(qiáng)度分別為τ2=416,τ3=203 kPa。

采用簡(jiǎn)化Bishop法對(duì)治理后的填方路基和地基進(jìn)行穩(wěn)定性計(jì)算,計(jì)算斷面見圖1,根據(jù)上文的研究,治理方案中軟土基底治理區(qū)域劃分為擋墻治理區(qū)(擋墻基礎(chǔ)下伏軟土基底)及填方路基治理區(qū)(除擋墻治理范圍以外的填方區(qū)),計(jì)算時(shí)將橫斷面中設(shè)置C25素混凝土樁區(qū)域的計(jì)算抗剪指標(biāo)參數(shù)由黏聚力c、 內(nèi)摩擦角φ替換為十字板不排水抗剪強(qiáng)度τ進(jìn)行穩(wěn)定性驗(yàn)算,擋墻治理區(qū)及路基治理區(qū)的復(fù)合地基抗剪強(qiáng)度τ2、τ3分別為416,203 kPa,采用理正巖土軟件計(jì)算不同工況下剩余下滑力值。

軟土地基經(jīng)過治理后,根據(jù)GB/T 50783-2012要求計(jì)算得出:C25素混凝土樁單樁承載力標(biāo)準(zhǔn)值≥640 kN,設(shè)計(jì)復(fù)合地基填方區(qū)承載力標(biāo)準(zhǔn)值≥0.20 MPa,擋墻區(qū)承載力標(biāo)準(zhǔn)值≥0.25 MPa,處治后的地基承載力均能滿足擋墻及填方路堤的要求;典型斷面整體穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果見表2。

表2 填方路堤剖面剩余下滑力(治理前后對(duì)比)

由表2可見,橫斷面在各種工況下剩余下滑力均小于0,治理后路基和地基處于整體穩(wěn)定狀態(tài),達(dá)到了路基的治理效果,且采用長(zhǎng)螺旋灌注樁進(jìn)行施工對(duì)周邊土體擾動(dòng)小,可確保輸油管線的正常運(yùn)營(yíng);因此,該段軟土路基采用設(shè)置C25素混凝土樁復(fù)合地基的治理方案是可行的。

4.3 方案實(shí)施注意事項(xiàng)

樁施工前必須先進(jìn)行成樁試驗(yàn),樁孔內(nèi)灌入的混凝土量按每根樁填料量的1.2倍計(jì)。樁施工應(yīng)由路中線向填方邊緣兩側(cè)進(jìn)行,先施工填方區(qū)域樁基,后施工擋墻區(qū)域樁基,施工過程中要對(duì)輸油管線附近場(chǎng)地進(jìn)行監(jiān)測(cè),防止施工擾動(dòng)對(duì)輸油管線造成影響。樁施工前應(yīng)對(duì)場(chǎng)地回填0.5 m挖方石渣預(yù)壓,施工完成后在樁基頂部鋪墊一層0.3 m厚的碎石褥墊層,壓實(shí)度不小于93%。在填方區(qū)軟墊層頂面鋪設(shè)一層土工格柵,在陡斜坡面超挖4 m反向平臺(tái)。填方體填料采用巖土力學(xué)性質(zhì)較好的挖方石渣填筑,分層鋪填,采用大噸位壓路機(jī)碾壓壓實(shí),填筑至路床時(shí),在路床范圍設(shè)置2層土工格柵,以降低路基不均勻沉降。

5 結(jié)語(yǔ)

1) 軟土基底處治在工程建設(shè)中常見,須在勘察設(shè)計(jì)階段做好勘察設(shè)計(jì)工作,對(duì)治理方案進(jìn)行合理的比選;在施工階段保證施工質(zhì)量,避免給后期運(yùn)營(yíng)遺留病害。

2) 本文中軟土層厚度大,同時(shí)受輸油管線的影響,既要保證路基的穩(wěn)定,又要保證輸油管線的安全,軟土治理的條件限制大;經(jīng)比選確定采用C25素混凝土樁復(fù)合地基方案加固土體,并采用長(zhǎng)螺旋灌注樁工藝,滿足現(xiàn)場(chǎng)施工條件的需求。

3) 復(fù)合地基施工完成以后,在樁基頂部鋪墊一層0.3 m厚的碎石褥墊層,并在墊層頂面鋪設(shè)一層土工格柵,在陡斜坡面超挖4 m平臺(tái)臺(tái)階,且在路床范圍設(shè)置2層土工格柵,增強(qiáng)路堤的整體穩(wěn)定性,減小不均勻沉降,達(dá)到深層治理+淺層處理的目的。

4) 本文軟土路基的治理,不僅豐富了軟土路基治理的案例,也可為后期其他工程遇類似的情況提供參考。