中國反貧困方法論

胥大偉

上圖:2017年2月18日,古浪縣黃花灘生態(tài)移民區(qū)一處在建安置點。下圖:2020年3月10日,古浪縣黃花灘生態(tài)移民區(qū)一處安置點。地處祁連山腳下的甘肅省武威市古浪縣是六盤山集中連片特困地區(qū),自2013年以來,當?shù)刂鸩綄⒛喜控毨絽^(qū)的新堡、干城、橫梁等鄉(xiāng)鎮(zhèn)和數(shù)十個行政村通過實施易地扶貧搬遷,整鄉(xiāng)整村搬遷至黃花灘生態(tài)移民區(qū),截至2019年底累計搬遷入住1.53萬戶6.24萬人。圖/新華

“我們脫貧攻堅的戰(zhàn)斗已經(jīng)勝利結(jié)束了。”四川省阿壩州馬爾康市日部鄉(xiāng)黨委書記羅爾特說。

日部鄉(xiāng)幅員956平方公里,面積相當于中國的萬分之一,人口卻只有3579人。作為馬爾康市最偏遠的一個鄉(xiāng)鎮(zhèn),不封路、不塌方的情況下,開車需要6個小時才能到達縣城。羅爾特告訴《中國新聞周刊》,日部鄉(xiāng)屬于深藏區(qū),共有2個貧困村,貧困戶96戶,貧困人口424人,是深度貧困地區(qū)。

偏遠與閉塞猶如為貧困披上了一層鎧甲,難以洞穿。日部鄉(xiāng)反貧困的戰(zhàn)斗號角吹響于2014年,如今日部鄉(xiāng)已實現(xiàn)脫貧摘帽,2019年全鄉(xiāng)年人均純收入達14152元,高于2019年“年人均純收入低于3750元”的國家貧困識別線。

日部鄉(xiāng)的脫貧攻堅戰(zhàn)是中國反貧困之戰(zhàn)的一個縮影。自1978年改革開放以來,按照世界銀行每人每天1.9美元的國際貧困標準,中國累計已有8億多貧困人口脫貧,占同期全球減貧人口總數(shù)的70%以上。隨著脫貧攻堅進入倒計時,2020年中國將消滅絕對貧困。

貧困是一個全球問題,反貧困則是一道世界難題。作為政府主導(dǎo)式扶貧的典范,如何破題貧困識別機制難題,如何以政府為主導(dǎo)來構(gòu)筑反貧困的國家機制,如何發(fā)揮舉國體制的高效動員能力,中國探索出一套解決反貧困難題的“方法論”。

多位受訪專家對《中國新聞周刊》表示,中國是全球減貧經(jīng)驗最豐富的國家,“中國經(jīng)驗”是雙向性的,將為全球反貧困難題提供借鑒。

破解“精準”難題

中國政府從1986年開始了大規(guī)模的開發(fā)式扶貧,并成立了專門的扶貧機構(gòu)——國務(wù)院貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組,1993年更名為國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組。這標志著中國政府由原來的道義式扶貧轉(zhuǎn)向制度性扶貧。國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組專家咨詢委員會委員、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李小云告訴《中國新聞周刊》,中國選擇開發(fā)式扶貧是因為中國的貧困人口多、且大多集中在農(nóng)村,只能通過推動經(jīng)濟增長,在發(fā)展中擺脫貧困。

在開發(fā)方式上,中國曾借鑒世界銀行農(nóng)村綜合發(fā)展的做法。上世紀90年代初期,世界銀行支持中國西南地區(qū)的扶貧項目所采取的方式就是通過農(nóng)村綜合發(fā)展來帶動貧困人口的收益,項目包括水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,教育、衛(wèi)生、住房等社會事業(yè)項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)項目。

從1995年開始,中國制定了以貧困縣為主的區(qū)域反貧困戰(zhàn)略,并建立了“國家扶貧工作重點縣”機制,隨之而來的是國家大量的資源投入。1988年,中央財政針對扶貧安排專項資金為10億元,此后逐年增加,到2013年,扶貧專項資金達到了406億元,增長40倍。國家級貧困縣每年獲得的巨額財力補貼達數(shù)千萬甚至上億元,往往是一個貧困縣全年財政收入總額的好幾倍。

北京師范大學(xué)中國扶貧研究院院長張琦對《中國新聞周刊》指出,以區(qū)域作為反貧困對象,難以避免一些貧困人口被遺漏。北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院院長雷明則指出,“大水漫灌”式的粗放扶貧,帶來的另一個問題就是形成“精英捕獲”現(xiàn)象:即扶貧資金和政策受益多的往往是貧困地區(qū)中高收入農(nóng)戶,而貧困戶由于其個人能力和環(huán)境條件等限制很難得到真正幫扶。

2013年11月3日,中共中央總書記習近平視察湖南省湘西州花垣縣十八洞村時,首次提出“精準扶貧”思路,中國扶貧戰(zhàn)略開始轉(zhuǎn)向。多位受訪學(xué)者認為,精準扶貧戰(zhàn)略是中國扶貧開發(fā)模式的深度調(diào)整,也是一次創(chuàng)新。國務(wù)院扶貧辦主任劉永富曾表示,實現(xiàn)貧困人口如期脫貧,貧困縣全部摘帽,必須實施精準扶貧精準脫貧基本方略,改革現(xiàn)行扶貧思路和方式,變大水漫灌為精準滴灌,變“輸血”為“造血”,變重GDP為重脫貧成效。

精確扶貧戰(zhàn)略的實施,難點在于如何建立貧困的精確識別機制。

掛職日部鄉(xiāng)黨委副書記的何鑫,是一名扶貧干部。他告訴《中國新聞周刊》,日部鄉(xiāng)依靠“建檔立卡”制度,來實現(xiàn)貧困的精準識別,貧困戶的篩選和定位則是通過“人海戰(zhàn)術(shù)”,挨家挨戶走訪來完成。日部鄉(xiāng)的扶貧干部下鄉(xiāng)需要對每一戶貧困家庭的人口、勞動力、收入來源等信息進行精準收集,并佐以相關(guān)證明材料。

作為精準識別貧困的重要坐標系,中國的貧困標準也在不斷演進。張琦告訴《中國新聞周刊》,最初中國的貧困標準劃線,是以最低生活需求換算成收入來制定,此后又將收入和消費相結(jié)合,來設(shè)立新的標準。2010年以后,中國又將醫(yī)療、教育、住房等要素納入到國家貧困標準中。

精準扶貧類似于靶向治療,精準到位后,接下來要做的就是精準施策。以日部鄉(xiāng)為例,主要的致貧原因是因病因殘、缺乏勞動力和因傷因災(zāi)返貧。何鑫告訴《中國新聞周刊》,當?shù)卣ㄟ^分派公益性崗位,如山林草場的林管員、草管員、河道管護員、街道衛(wèi)生員等崗位,來解決因病因殘致貧的貧困戶的就業(yè)和收入問題。對于缺乏勞動力的貧困家庭,則整體納入低保來兜底保障。對于貧困線之上的相對貧困戶,當?shù)赝ㄟ^產(chǎn)業(yè)帶動集體經(jīng)濟,來提供補充醫(yī)療保障。這套機制被何鑫稱為“日部鄉(xiāng)版的馬歇爾計劃”。

改革開放以來的扶貧開發(fā)歷程

資訊來源:綜合整理。制圖:韓春燕

在省級層面,通過建立脫貧攻堅項目庫,四川全省逐縣逐村逐戶編制產(chǎn)業(yè)脫貧規(guī)劃,確保項目安排精準。通過實施扶持就業(yè)、移民搬遷、低保政策兜底、醫(yī)療救助扶持等計劃,可以確保扶貧措施精準到戶。雷明認為這是一套精準的工作機制,首先精準識別貧困對象,然后找出真正的致貧原因,再進行個性化的精準施策。

在精準扶貧體系的運作中,另一個至關(guān)重要的機制是精確的反饋和退出機制。何鑫告訴《中國新聞周刊》,扶貧的信息會嚴格比對相關(guān)標準,錄入脫貧攻堅信息系統(tǒng)。信息是動態(tài)更新的,確保信息反饋的精確性,“如果出現(xiàn)因病因災(zāi)返貧的情況,會及時更新相關(guān)信息。”何鑫說。

《中國新聞周刊》從四川省扶貧開發(fā)局獲悉,四川建立了省級脫貧攻堅大數(shù)據(jù)平臺,通過每年一次的動態(tài)調(diào)整,四川省級層面可以確保扶貧對象的精準定位。雷明告訴《中國新聞周刊》,從中央到省級再到市縣,這套自上而下建立的大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),信息非常精準。

2017年10月12日,都安縣下坳鎮(zhèn)加八村龍力屯,村民袁朝強(左)和妻子羅蘭香坐在搬遷前舊住房門口。

2020年8月18日,都安縣下坳鎮(zhèn)車家莊易地扶貧搬遷安置新區(qū),袁朝強(右)和妻子羅蘭香、女兒袁欣瑤站在搬遷后新住房門口。位于滇桂黔石漠化片區(qū)的廣西都安瑤族自治縣,全縣石山面積占89%,素有“石山王國”之稱,是國家扶貧開發(fā)工作重點縣,也是廣西四個極度貧困縣之一。截至2019年底,都安縣實施建設(shè)的20個易地扶貧搬遷安置點11110套(棟)安置住房全部完成,實際搬遷入住建檔立卡貧困人口45081人,搬遷入住率100%。圖/新華

5月12日,為莫色拉則的妻子在“懸崖村”的家中廚房里做飯。

5月13日,為莫色拉則在昭覺縣城易地扶貧搬遷安置點依烏社區(qū)的新家里做飯。5月13日,四川省昭覺縣支爾莫鄉(xiāng)“懸崖村”——阿土列爾村高山區(qū)的31戶貧困戶搬到縣城集中安置點。圖/新華

精確的反饋機制的建立,使得精準退出成為可能。多位扶貧領(lǐng)域的專家對《中國新聞周刊》指出,退出機制和考核緊密結(jié)合,是否符合退出條件,需要通過第三方評估才能確定。例如2018年,包括日部鄉(xiāng)在內(nèi)的馬爾康市通過了四川省、阿壩州兩級驗收和第三方評估,才完成“脫貧摘帽”。安徽省規(guī)定貧困縣摘帽需經(jīng)過市級初審再經(jīng)省級核查,并開展第三方評估。

退出機制中,相關(guān)退出標準的制定也趨向多維化。以甘肅為例,甘肅省建立了貧困戶、貧困村、貧困縣三級脫貧退出指標體系,貧困人口退出以戶為單位,以該戶當年人均可支配收入穩(wěn)定超過國家現(xiàn)行扶貧標準、有安全住房、家庭無因貧輟學(xué)學(xué)生、有安全飲水等7項內(nèi)容為主要指標,其中“貧困戶年人均可支配收入”“有安全住房”屬否決指標。貧困村退出以貧困發(fā)生率為主要衡量標準,綜合考慮村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等共13項指標。貧困縣退出以貧困發(fā)生率為主要衡量標準,共15項退出指標。

中國社科院貧困問題研究中心秘書長檀學(xué)文認為,從2013年以來,貧困識別最大的改進在于動態(tài)調(diào)整、應(yīng)納盡納,屬于飽和式識別,側(cè)重于避免遺漏。未來,現(xiàn)行精準識別機制應(yīng)做進一步創(chuàng)新,而多維貧困識別和測量則會一攬子納入相對貧困的識別中。

“軍令狀”式的扶貧攻堅

“鄉(xiāng)黨委每年都會將反貧困納入到下一年的發(fā)展規(guī)劃中。”日部鄉(xiāng)黨委書記羅爾特告訴《中國新聞周刊》,補基礎(chǔ)設(shè)施短板、爭取項目、爭取資金,日部鄉(xiāng)每年的發(fā)展規(guī)劃,都是圍繞脫貧攻堅開展的。

在中國的反貧困路徑中,國家自上而下、有組織有層次地實施反貧困戰(zhàn)略,并將反貧困納入到國家發(fā)展規(guī)劃中。中國政府先后制定了《國家八七扶貧攻堅計劃(1994-2000年)》《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2001-2010年)》《中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2011-2020年)》,這些中長期的發(fā)展規(guī)劃都有明確的目標,還有資金和組織的保證,這意味著中國在國家層面搭好了反貧困的制度性框架。在省級層面,廣西、四川、江西等省區(qū)發(fā)布的《農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要》中,都明確要求把扶貧開發(fā)納入當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略及總體規(guī)劃。

北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院院長雷明認為,制度扶貧是中國減貧過程中一個至關(guān)重要的扶貧方式。沒有把反貧困制度化,意味著反貧困只能是一個措施化的政策,形成不了整體效應(yīng)。

反貧困制度化所帶來的優(yōu)勢是顯而易見的,中國社科院貧困問題研究中心秘書長檀學(xué)文認為,這是一種根本性的主動資源導(dǎo)向優(yōu)勢。按照市場原則,資源和市場機會到不了偏僻落后的地方。將反貧困納入國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃中的有機組成部分,不存在西方模式中的代表者困境,也避免了市場悖論。

長期跟蹤研究中國扶貧進程的北京師范大學(xué)中國扶貧研究院院長張琦發(fā)現(xiàn),反貧困被系統(tǒng)納入發(fā)展規(guī)劃后,從中央到地方均制定了一系列的政策,這些政策相當程度被法律化,成為各級政府持續(xù)推進扶貧進程的制度化、規(guī)范化約束。2016年11月頒布實施的《貴州省大扶貧條例》,就明確界定了政府在脫貧攻堅中的責任,并對扶貧對象和范圍、社會參與扶貧項目和資金管理、等方面進行了全面規(guī)范。張琦認為,各省相繼制定“扶貧條例”,各級政府扶貧攻堅的力度、強度都在加強,物力、財力、人才的保障也較高。

2018年12月20日,貴州丹寨縣鳥籠編織專業(yè)村卡拉村舉行文化產(chǎn)業(yè)扶貧“千村計劃”鳥籠制作培訓(xùn)活動,向貧困民眾傳授省級非遺項目卡拉鳥籠編織技藝。當?shù)卮迕裣蝤B籠編織技藝傳承人王玉和(中)學(xué)習鳥籠編織技藝。圖/中新

中國將反貧困制度化所帶來另一個優(yōu)勢是舉國體制的高效率,全國上下一盤棋,中國可以按計劃完成扶貧攻堅的任務(wù)。在制度優(yōu)勢和政治主導(dǎo)的加持下,中國展現(xiàn)了強大的社會動員能力,動員政府和民間力量一起參與扶貧。

在中央層面的推動下,東部發(fā)達地區(qū)9省(市)、5個計劃單列市和4個大城市對口幫扶西部10個省(區(qū)、市),中央單位開展定點扶貧,實施民營企業(yè)“萬企幫萬村”精準扶貧行動。僅2019年,東部地區(qū)在東西部扶貧協(xié)作中投入的財政援助資金就達229億元,動員社會捐助款物65億元,幫助銷售貧困地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品483億元。中央單位向定點扶貧縣直接投入幫扶資金67億元,引進幫扶資金63億元,幫助銷售貧困地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品154億元。

在地方層面,以四川省為例,2019年,廣東、浙江兩省17個市61個縣與四川68個貧困縣建立了結(jié)對關(guān)系,24個中央單位和379個省內(nèi)單位開展定點扶貧;省內(nèi)7市35縣對口幫扶彝區(qū)藏區(qū)45個深度貧困縣;7.6萬戶民企和商協(xié)會參與“萬企幫萬村”行動。

在中國行政系統(tǒng)內(nèi),大量黨政干部被動員進入扶貧領(lǐng)域。截至2019年,全國縣級以上機關(guān)、國有企事業(yè)單位共選派駐村工作隊24.2萬個、駐村干部90.6萬人,其中第一書記20.6萬人。此外,共有197.4萬名鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部加入扶貧攻堅。

作為幫扶大軍的一員,何鑫笑稱自己是“化緣書記”。與全國數(shù)以萬計的扶貧干部一樣,大多數(shù)情況下,何鑫只能憑借自身的專業(yè)知識和調(diào)動個人資源來招引扶貧項目的落地。一方面,扶貧伊始,當?shù)匕l(fā)展產(chǎn)業(yè)舉步維艱,何鑫鼓勵老百姓種植當?shù)貍鹘y(tǒng)作物和名貴中草藥,并著手優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品,通過招引食品深加工項目,來提升農(nóng)產(chǎn)品的利潤。而農(nóng)產(chǎn)品的銷售、品牌包裝、交通運輸?shù)纫幌盗须y題,都需要何鑫自己想方設(shè)法解決。但另一方面,何鑫作為既無財權(quán)也無事權(quán)的掛職干部,扶貧任務(wù)被壓得很實。

何鑫這樣的基層干部,是扶貧責任鏈條上最末梢的一環(huán)。中國行政系統(tǒng)內(nèi)從上到下,形成了“軍令狀”式的扶貧攻堅體制。國家的扶貧戰(zhàn)略意志可以貫徹到最基層,同時也將扶貧的任務(wù)進行逐層分解,直至基層。各地都將扶貧攻堅作為“一把手工程”,省負總責、市縣抓落實,省、市(州)、縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村,“五級書記”作為黨政一把手是第一責任人。在2015年11月召開的中央扶貧開發(fā)工作會議上,中西部22個省區(qū)市黨政“一把手”簽署脫貧攻堅責任書。壓力向下傳遞,層層簽訂責任書,立下軍令狀,構(gòu)建了一套基于精準考評機制的壓力型責任體制,并形成責任鏈、任務(wù)鏈。

日部鄉(xiāng)黨委書記羅爾特告訴《中國新聞周刊》,省、州兩級部門對縣鄉(xiāng)是有考核機制的,并建立了一套監(jiān)測系統(tǒng)。多位專家告訴《中國新聞周刊》,扶貧的考核機制,是以數(shù)字為計量核心、將扶貧行動和脫貧成效都予以量化,扶貧任務(wù)分解為若干個扶貧指標,再以年度考核和總考核的形式,對幫扶單位和扶貧干部進行考核校驗。

例如,四川省考核實施主體為省脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由下設(shè)的脫貧攻堅督查考核辦公室負責,從2016年到2020年,每年開展一次。考核對象為21個市(州)和“四大片區(qū)”88個貧困縣黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子及主要負責人。考核內(nèi)容包含減貧成效、精準識別、精準幫扶和扶貧資金使用、監(jiān)管成效。扶貧考核的排名最終要全省通報,并實行問責追責。

由于省里直接掌握著“一把手”們的政治升遷,基于黨政“一把手”的責任機制,保障了扶貧攻堅的行政統(tǒng)籌、資金配比、人力資源調(diào)配將會得到最優(yōu)保障。而考核排名所體現(xiàn)的問責壓力,將形成倒逼機制。在中央層面采用的省際交叉考核、第三方評估、媒體暗訪、財政專項扶貧資金績效評價等考核方法,進一步壓實了責任體制,亦是倒逼各項精準扶貧政策措施落地落實。

有學(xué)者分析,考評機制壓力下的扶貧責任體制,一方面,加強督察問責,保障脫貧攻堅成效;另一方面,則把脫貧攻堅實績作為選拔任用干部的重要依據(jù),形成激勵機制。

2020年5月8日,桂黔交界的大苗山深處,在烏英苗寨“雙語雙向”培訓(xùn)班課堂上,送教老師滾銀云(左)指導(dǎo)韋妹麗的發(fā)音。2020年3月以來,廣西柳州市、融水縣兩級民宗、婦聯(lián)、文明辦等部門,廣西融水、貴州從江兩地政協(xié),以及結(jié)對幫扶的廣東省廉江市,聯(lián)合在烏英苗寨舉辦“我教媽媽講普通話”的“雙語雙向”培訓(xùn)班,聘請節(jié)假日返鄉(xiāng)的大學(xué)生等為老師,為留守媽媽提供普通話、舞蹈、音樂等培訓(xùn)。圖/新華

2020年7月22日,在廣西融水苗族自治縣部分中學(xué)支教的西北工業(yè)大學(xué)支教團完成了為期近一年的支教服務(wù)工作,各學(xué)校相繼舉辦送別晚會、班會等活動,同學(xué)們通過各種方式,表達了對支教老師的感恩和不舍之情。在融水苗族自治縣思源實驗學(xué)校舉辦的支教團送別晚會上,支教老師高潔(中)接受同學(xué)們的祝福。圖/新華

政府的柔性主導(dǎo)

中國扶貧戰(zhàn)略的早期實施階段,政府是最強有力的扶貧力量,通過高度集中的行政指令來完成減貧任務(wù)。隨著脫貧攻堅的深入,社會力量在扶貧開發(fā)中發(fā)揮越來越重要的作用。2017年底,國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)布了《廣泛引導(dǎo)和動員社會組織參與脫貧攻堅》的通知,在戰(zhàn)略層面予以支持。

日部鄉(xiāng)黨委書記羅爾特告訴《中國新聞周刊》,日部鄉(xiāng)專門成立了一個工作專班,主動對接企業(yè)、NGO組織等社會扶貧力量。

和中國其他深度貧困地區(qū)一樣,教育是日部鄉(xiāng)的突出短板。得益于18年警察生涯積累的人脈資源,掛職日部鄉(xiāng)黨委副書記的何鑫,不少時間花在了跟NGO組織做對接,他希望能為日部鄉(xiāng)的鄉(xiāng)村教育扶貧對接外部的優(yōu)質(zhì)資源。

2018年7月,南京特殊教育師范學(xué)院選派國家級優(yōu)秀志愿服務(wù)團隊暖陽公益,在日部鄉(xiāng)中心校開展為期15天的融合教育鄉(xiāng)村夏令營。項目負責人、南京特殊教育師范學(xué)院團委書記薛皓潔告訴《中國新聞周刊》,大山里的孩子接觸不到外面的世界,項目的目的是希望拓展孩子們的視野,讓他們了解外面的世界,對未來有更大的憧憬。何鑫向《中國新聞周刊》透露,他目前正在對接“兒童主任”項目。該項目旨在每個村子設(shè)置一位專職“兒童主任”,兒童主任的任務(wù)之一是收集當?shù)貎和幕拘畔ⅲL制多維貧困圖,并督促和幫助當?shù)貎和瓿缮蠈W(xué)就讀、就醫(yī)保健、申請社會救助等事項。

事實上,中國實施的是政府主導(dǎo)、市場和社會共同參與的扶貧開發(fā)模式。北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院院長雷明認為,中國在脫貧攻堅過程中,政府主導(dǎo)但不獨斷,看似按照科層制行政體系的行為方式來推動反貧困,但并不是傳統(tǒng)意義上行政命令式的剛性主導(dǎo)方式,而是一種柔性主導(dǎo)。“當貧困面很大的時候,社會力量力所不及,政府該出錢的時候出錢,該出人的時候要出人,而對于插花式的個體貧困,更多時候需要社會的力量。”雷明說。

在雷明看來,政府主導(dǎo)模式實際上建立了一個有效的動員機制,動員社會力量、市場主體共同參與扶貧。政府通過產(chǎn)業(yè)推動就業(yè),來引入市場機制。政府主動對接市場,提供相應(yīng)的服務(wù),營造好產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,保證市場機制通暢。“政府的力量就進行了一個轉(zhuǎn)換,不是傳統(tǒng)的大包大攬的方式,而是間接提供服務(wù),柔性主導(dǎo)。”雷明說。

羅爾特總結(jié)日部鄉(xiāng)脫貧經(jīng)驗最重要的三條經(jīng)驗是:就業(yè)帶動全家脫貧,產(chǎn)業(yè)對接市場使得村集體經(jīng)濟有了“造血能力”,社會力量的幫扶補上資源短板。中國社會科學(xué)院貧困問題研究中心秘書長檀學(xué)文告訴《中國新聞周刊》,如果計算脫貧貢獻比例,政府扶貧貢獻的是增量減貧,市場一直是最大的貢獻者。

在這套政府主導(dǎo)模式之下,社會力量與政府的合作模式,關(guān)系著扶貧的成效。

自2014年底,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李小云就扎根在云南省勐臘縣的瑤族村寨,開展扶貧項目。李小云認為,這個叫河邊村的深度貧困村,貧困的主因在于村民基本沒有可以持續(xù)產(chǎn)生收入的資產(chǎn),也缺乏將資產(chǎn)變現(xiàn)的能力。李小云嘗試實踐“政府主導(dǎo),社會參與,農(nóng)民為中心”的扶貧模式。他提出的河邊村發(fā)展目標是打造小型高端會議經(jīng)濟休閑旅游村莊,貧困治理方案被納入到勐臘縣精準扶貧工作規(guī)劃中。隨著一棟棟新穎的瑤族特色民居相繼建成,當?shù)芈糜谓?jīng)濟開始蓬勃發(fā)展,客房收入帶動了村民的收入增長。4G網(wǎng)絡(luò)、道路等基礎(chǔ)設(shè)施逐步在當?shù)芈涞赝晟疲畬υ摲鲐氻椖康耐度胍殉^1500萬元。

李小云告訴《中國新聞周刊》,項目成功的秘訣在于“不和政府爭蛋糕”,同時找到創(chuàng)新點,做“政府覺得它做不了的”。李小云認為,在貧困治理的場域里,社會力量的作用很重要,但它不可能取代政府。社會力量與政府合作,不要想著去主導(dǎo),因為扶貧的業(yè)績是政府需要呈現(xiàn)的。

總的來說,政府扶貧對于解決大面積、集中性貧困問題卓有成效,而社會、市場扶貧則在專業(yè)性和效率方面更有優(yōu)勢。檀學(xué)文認為,2020年后,市場機制唱主角是必然的。社會力量的角色、貢獻需要進一步加強,既可以通過社會力量自身的作用,也可以通過更多的政府采購服務(wù)來實現(xiàn)。在他看來,今后一段時期內(nèi),減緩相對貧困將是鄉(xiāng)村振興中的重要任務(wù),政府還不能退化為配角。

目前,中國有75.7萬個社會組織。一邊是對社會組織參與扶貧發(fā)揮更大作用的殷殷期待,另一邊則是潛能難以發(fā)揮的現(xiàn)實。李小云認為,社會組織在扶貧領(lǐng)域中發(fā)揮的作用與自身的數(shù)量是不匹配的,原因在于勵鼓勵社會組織參與扶貧的政策不到位,民間社會組織參與扶貧的機制也沒有形成,加之民間社會組織具有城市性、后現(xiàn)代性的特點,并不適合在條件艱苦的貧困鄉(xiāng)村開展復(fù)雜的社會經(jīng)濟工程。

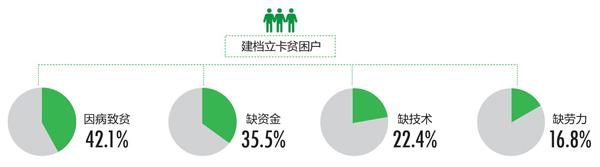

全國建檔立卡貧困戶致貧原因

資訊來源:《當代中國扶貧》。制圖:韓春燕

民間社會組織更適合參與解決一些社會轉(zhuǎn)型問題,例如教育等。上海真愛夢想公益基金會是一家非政府組織。近些年來,在全國242個貧困縣建成1390間多媒體教室,折合善款2.03億元。上海真愛夢想公益發(fā)展中心總干事龐宗平告訴《中國新聞周刊》,他們希望借此促進教育均衡,用教育推動社會進步。在他看來,在扶貧領(lǐng)域,民間社會組織扮演的是查漏補缺的角色。即,做政府想做,但還做不了的工作。

上海真愛夢想公益基金會學(xué)校服務(wù)部總經(jīng)理張霞告訴《中國新聞周刊》,除了一半的項目資金自籌外,還會通過政府進行社會服務(wù)的采購,來匹配另外一半的資金。項目的運營過程中,當?shù)卣块T是重要的合作伙伴,政府通過政策支持來進行保障。

多位受訪的NGO組織人士,均表達了相似的觀點,社會組織參與扶貧,政府應(yīng)與他們建立一種互信合作關(guān)系。“政府有資金、有資源卻沒有足夠的人力來做的事情,可以把資源和資金通過政府采購的方式,給到社會組織。另外,在扶持社會組織成長方面,政府也應(yīng)提供更寬松的政策支持。”龐宗平說。

普適性的“中國方案”

中國是全球首個完成聯(lián)合國千年發(fā)展目標中有關(guān)2030年前減貧任務(wù)的發(fā)展中國家。2017年2月,聯(lián)合國秘書長古特雷斯出席第53屆慕尼黑安全會議時,稱贊中國是“減貧領(lǐng)域的世界紀錄保持者”。僅在2013年至2016年短短4年時間里,中國就有5564萬人脫貧,相當于一個歐洲大國的人口總數(shù)。

對于中國而言,消滅絕對貧困,只差臨門一腳。今年初,國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組對2019年底全國未摘帽的52個貧困縣以及1113個貧困村開展了掛牌督戰(zhàn)。截至目前,52個掛牌縣貧困人口住房安全、義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生保障和飲水安全的存量問題已經(jīng)全部解決。

反貧困的“中國方案”得到聯(lián)合國、世界銀行等國際機構(gòu)的高度贊許。然而翻開“中國方案”,中國集中性體制、舉國體制的特殊性使得中國的扶貧“方法論”與巴西、印度和印度尼西亞等國家相應(yīng)的財政減貧政策存在巨大的差異性。

檀學(xué)文告訴《中國新聞周刊》,東南亞一些發(fā)展中國家的減貧,主要依靠益貧的自由市場的力量,以及有條件轉(zhuǎn)移支付政策、社會保障等措施,也有的國家采取了類似于整村推進、移民搬遷等措施。

李小云認為,“中國方案”具有兩大特點,一是推動經(jīng)濟增長,在發(fā)展中擺脫貧困;二是政府主導(dǎo)。在他看來,中國社會并非是西方發(fā)達國家的收入型社會,貧困人口多,且大多集中在農(nóng)村,無法實行工資轉(zhuǎn)移式反貧困方略。“中國扶貧方式既結(jié)合了發(fā)展中國家在經(jīng)濟發(fā)展過程中財力不足,經(jīng)濟發(fā)展水平低,不可能對貧困群體實行工資性轉(zhuǎn)移的特點,同時也避免了在低水平的經(jīng)濟發(fā)展情況下,陷入福利陷阱。”李小云說。

事實上,不少發(fā)展中國家出于政治競選的需要,做了大量財政轉(zhuǎn)移性支付式扶貧。其結(jié)果是導(dǎo)致政府財力不夠,又對外來援助產(chǎn)生依賴。

早在2003年,巴西政府就開始實施“家庭補助金計劃”,其目的是向貧困人口提供生活補貼、免費教育和醫(yī)療等方面的資助,該計劃一度覆蓋了1/4的巴西人口。

通過國家財政直接救助窮人所帶來的風險是,一旦巴西經(jīng)濟疲軟,政府現(xiàn)金援助常常出現(xiàn)“供血不足”。巴西輿論分析認為,家庭補助金計劃并不能徹底解決巴西貧困問題。貧困人口收入提高仰賴就業(yè)崗位的增加,而巴西的現(xiàn)實是,貧富差距大,收入不平等現(xiàn)象仍然非常嚴重。2017年,世界銀行重新設(shè)定了國際貧困標準。在新標準下,巴西貧困人口的隊伍迅速膨脹,由舊標準下的890萬猛增至4550萬,占巴西總?cè)丝诘?2%。千萬豪宅與貧民窟一街之隔,是巴西城市常見的景象。

撒哈拉以南非洲,則出現(xiàn)了減貧與經(jīng)濟增長脫節(jié)的情況。以尼日利亞為例,作為非洲最大的經(jīng)濟體,尼日利亞的經(jīng)濟增長一度受到世界矚目。近年來,尼日利亞數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展,從2009年至2019年,非洲的金融科技公司數(shù)量以每年24%的速度增長,主要分布在尼日利亞、肯尼亞和南非。

然而根據(jù)世界貧困時鐘顯示的數(shù)據(jù),截至2019年2月,有9116萬尼日利亞人處于極端貧困中,占總?cè)丝诘慕话搿D崛绽麃喴渤蔀槭澜缟县毨丝谧疃嗟膰摇8钊藫鷳n的是,尼日利亞的人口增長速度快于經(jīng)濟增長。根據(jù)世界貧困時鐘的估算,尼日利亞極度貧困人數(shù)每分鐘增加6人。

李小云告訴《中國新聞周刊》,類似尼日利亞這樣的非洲國家,經(jīng)濟增長的主要動力來自于資本密集型產(chǎn)業(yè),如礦業(yè)和電子通訊服務(wù)業(yè),經(jīng)濟增長不能帶動貧困人口就業(yè)。

北京大學(xué)貧困地區(qū)發(fā)展研究院院長雷明認為,中國在財政減貧政策方面,與其他發(fā)展中國家相比,最大的區(qū)別就是政策的運行過程中,有一個有效的治理體系在支撐,保證它的成效。

隨著國家經(jīng)濟實力的增強,在充分借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗,中國開始不斷加強保障式扶貧、加大工資性轉(zhuǎn)移支付的力度。多位受訪學(xué)者認為,中國的減貧經(jīng)驗既具有中國特色,又是普適性的。減貧的核心經(jīng)驗就是在執(zhí)政黨的政治議程推動下,以政府主導(dǎo)為主,依靠開發(fā)式扶貧和保障式扶貧相結(jié)合,在不同階段對扶貧總體方略進行戰(zhàn)略性的遞進演化。

“各國反貧困都要有一個前提,那就是中央和地方政府都要有強烈的減貧政治決心,而不只是當作政治愿景。”檀學(xué)文說。

2016年5月14日,四川省涼山彝族自治州昭覺縣支爾莫鄉(xiāng),15個孩子在3個家長的保護下,大約用了2個小時到達了“懸崖村”。

2020年3月24日,攀爬在鋼梯上的女孩。2016年11月,“懸崖村”的藤梯升級為6000多根鋼管搭建成的2556級鋼梯。

2020年5月中旬,走下鋼梯,走上樓梯,支爾莫鄉(xiāng)“懸崖村”——阿土列爾村高山區(qū)的31戶貧困戶搬到縣城集中安置點。

2020年5月12日,首批26戶村民搬進縣城安置點新房。

2019年11月中旬,村民們背著“雙11”期間網(wǎng)購到的物品爬梯回家。

2020年5月13日,在入住的新家里,某色阿場教兒子用水龍頭洗手。本版圖/新華 人民視覺