生活體驗式教學:促進音樂學習的深度參與

胡海燕

(無錫市云林實驗小學,江蘇 無錫 214000)

在小學音樂教學中,以“生活化情感體驗”的情境創設為核心,注重以“生活體驗”的引入啟發音樂情感的體驗,力求在課堂教學中,通過喚醒學生相關的生活經歷,喚起學生希望表達的心理需要;通過音樂表達效能的鮮活呈現,引導學生學以致用,敢于嘗試以音樂藝術表達生活體驗的能力與意識,逐步讓生活情感融于音樂表現,架構起音樂情感與生活中情感互化的橋梁,做到生活體驗“有境可循、有情可感”。學生在教師的引導下,學習活動深入、有效地參與,思維、情感更加活躍,學習方式更加多樣,學習的主動性更強,學生的深度參與讓音樂課堂變得有序、高效。

一、解讀“生活體驗式教學”

生活體驗式教學,是教師通過創造或模擬實際生活情境,使學生在親身體驗、經歷和參與中,獲得感悟和經驗,促進知識建構、提升認識,發展能力的教學模式。

本文闡述的“生活體驗式教學”是指在音樂課堂中的生活體驗式教學,提倡音樂教育的“原本性”,注重學生的生活經驗,強調身體性參與,重視感性經驗積累。讓學生在生活體驗中運用多種感官感受音樂、主動地、創造性地表現音樂,積累音樂知識、掌握音樂方法、形成音樂實踐能力,能夠從審美的角度去感受和表現音樂,建構美的音樂心靈,促進健康發展。在這個過程中,“音樂活動”與“身心參與”是最為顯著的特點。

二、生活體驗式教學實踐策略

(一)“加”字訣——層層遞進入境,激發內在動力

教育的本質在于喚醒。激發學習興趣和參與熱情,喚醒了學生的生長自覺和內生動力,會起到事半功倍的教學效果。葉圣陶老先生這樣說,“入境始于親”,為課堂的開頭指出了一個明確的方向——“親”,即學生對教師的親近以及對教學內容的親近。教師根據“循序漸進”的原則,找準切入點,層層遞進,讓學生經歷創造性的音樂情境,為學生提供具體、生動的音樂環境,經歷從行為體驗到情感體驗的內化過程,實現從生活體驗到情感體驗的升華,激發深度參與,獲得審美感受。

如蘇少版第三冊《火車開啦》情境節奏教學。

1.背景音樂《火車波爾卡》,老師扮演“托馬斯”

師:“wu-,wu-,小火車進站啦!”小朋友們開著小火車來到了音樂課堂,讓我們和托馬斯一起開啟今天的音樂之旅吧!

2.節奏律動,開啟旅程

師:在旅途中,托馬斯會發出一些有趣的聲音,讓我們再來聽一聽。(播放音頻)你聽到了什么聲音?

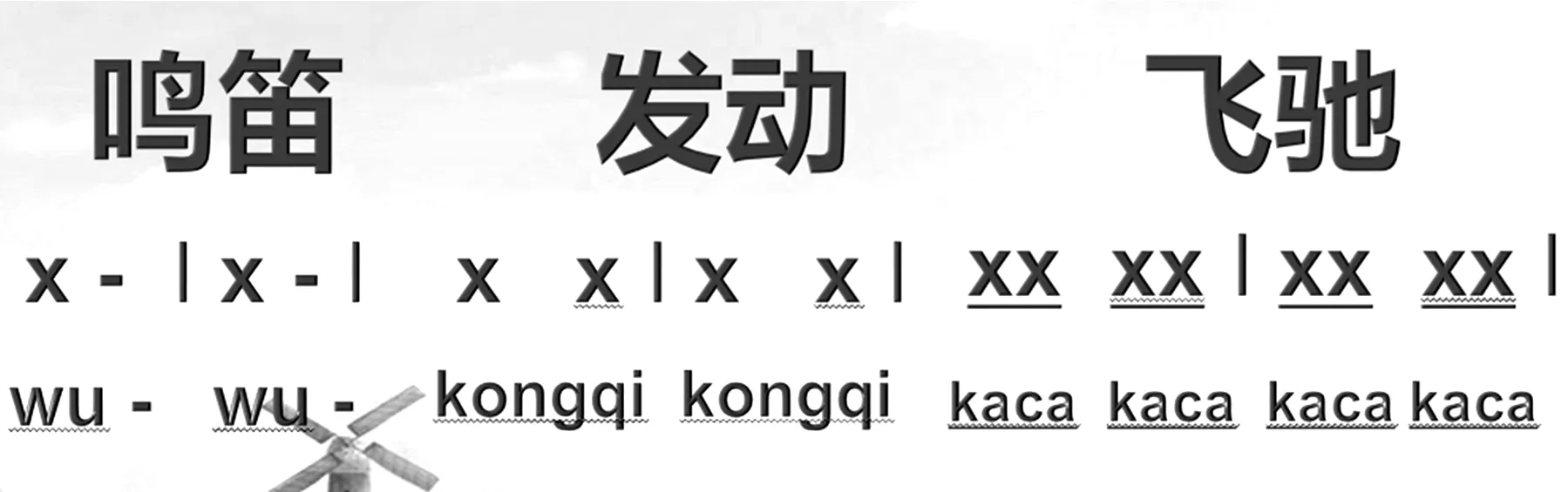

X - ︱ X - ︱(鳴笛)

Wu wu

師:鳴笛聲告訴旅客朋友們,我們要出發啦!你能用聲音模仿一下嗎?小朋友們,一口氣長長的汽笛聲均勻的飄過來,兩個wu我們用一口氣把它讀完,你能為它設計怎樣的動作呢?讓我們一起來模仿一下!

師:你還聽到了什么聲音?

X X ︱ X X ︱(發動)

Kong qi kong qi

發動的聲音誰能來模仿一下?請小朋友們聽聽老師是怎么模仿的,第一拍我們力氣大一點,小火車在往前開呢,第二拍我們輕輕的,讓我們一起來試試!

師:火車發動之后,輪子飛快的轉動起來奔向遠方,它的聲音又是怎樣的呢?

X X X X ︱ X X X X ︱(飛馳)

Kaca kaca kaca kaca

師:讓我們加上動作一起來完整感受托馬斯的語言吧。

小朋友們都愛玩,尤其是和他們喜歡的動畫人物一起玩。以上案例中,教師針對兒童的興趣特點,策劃“靈動智慧的學習情境”,牢牢把握住節奏、速度、音響等音樂要素,堅持以“兒童體驗”為重要的學習途徑,小步子,慢慢走,層層遞進,讓孩子們在豐富的情境中觀察感受、模擬操作、扮演角色、展開想象、動手實踐,使他們充滿好奇、積極參與,主動卷入音樂實踐活動之中。

(二)“減”字訣——刪繁就簡入點,體驗音樂本質

蘇霍姆林斯基說,如果你們看到某一位教師在課堂上忠實地復述教科書,那就可以斷定,這位教師距離教育工作的高度素養的境界還相差甚遠。音樂教學的本質是培養學生的審美能力,因此,教師要能深度研讀課標,把握音樂學習的主方向,精選素材明確目標,抓住音樂要素,聚焦學生興趣點,尋找契合點,讓學生在音樂的感染下積極體驗,引導他們從接受式學習向自主、合作、探究的學習方式轉變,更好地凸顯音樂學科本質。

如蘇少版第三冊《小鞋匠》歌曲教學。

師唱:可愛的小鞋匠, 做:重拍處踏上第一張平放的木塊

師唱:你修鞋整天忙,做:重拍處踏上第二張側放的木塊

師唱:為我把鞋兒修, 師問:誰能幫我把這第三張凳子放好?想想音樂的旋律是怎樣的?

生:感受旋律繼續向上進行,把木塊豎放,在重拍處踏上去。

生:創編動作體驗,做:先踮腳尖,再從木塊上隨音樂旋律一級一級走下來。

師:旋律是怎樣進行的?

生:(驚喜地)下樓梯!

師:你可以創編動作表演唱嗎?

第一句,坐著,雙手胸前;第二句,站立,雙手胸前;第三句,站立,雙手高舉;第四句,踮腳尖,最后坐下,雙手同時從最高到最低。

一首音樂作品里有許多音樂要素,在一節課的時間里不可能面面俱到地去體驗每一個音樂要素。因此,教師必須把該減的減去,把更多的時間用在點上,引導學生進行體驗。旋律的級進和重復是這首歌曲學習的難點,教師巧妙地設計了“循著凳子找音高”生活化的體驗活動,讓學生親自參與其中,聽一聽——看一看——擺一擺——演一演,多方激活學生的審美心理,在體驗中發現了前四樂句之間級進的規律。后四樂句,學生跟著老師拿出手指繞繞線,旋律重復的特點一下子便清晰地呈現在學生腦海中。圍繞“旋律級進”這個點一層層地加入旋律,創編律動,學生在反復操練中充分感知,有效解決重難點。在一節課中,有些內容是可以在反復聆聽的過程中感知,有些則是要反復體驗操練的。把握一個點,做大,做深。而非重點的內容刪繁就簡,這樣做有利于學生的掌握,也有利于學生自主性、參與性、創造性的發揮,讓他們享受到了學習的樂趣,獲得審美體驗。

(三)“乘”字訣——重組強化入情,深挖文本細節

培養學生核心素養是教師教學的首要目標,教師要善于從學生實際出發,深入研究、系統把握教材,根據新課程標準在不同年級段的目標設定,結合學生的學情以及教學實際情況,靈活、適時地對教學知識點進行合理調整,以“通過音樂要素的感知激發音樂情感表達”為主要內容,選擇與這些音樂要素緊密相關的教學素材,聯系學生生活,引導充分體驗,以滿足學生個性發展的需要,這是生活體驗式教學常用的教學方法。

如蘇少版第十一冊《藍色的雅德朗》。

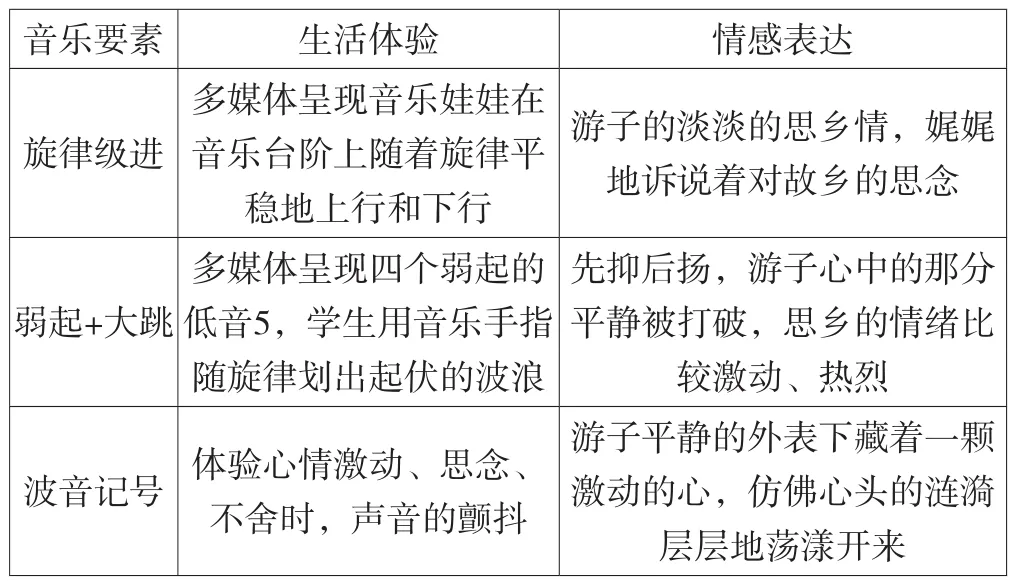

教師通過布局主線與輔線、明線與暗線、內線與外線的層層推進,營造出節奏的韻動,讓情感體驗由淺至深,讓音樂之美由淡至濃。

音樂要素 生活體驗 情感表達旋律級進多媒體呈現音樂娃娃在音樂臺階上隨著旋律平穩地上行和下行游子的淡淡的思鄉情,娓娓地訴說著對故鄉的思念弱起+大跳先抑后揚,游子心中的那分平靜被打破,思鄉的情緒比較激動、熱烈波音記號 體驗心情激動、思念、不舍時,聲音的顫抖多媒體呈現四個弱起的低音5,學生用音樂手指隨旋律劃出起伏的波浪游子平靜的外表下藏著一顆激動的心,仿佛心頭的漣漪層層地蕩漾開來

挖掘滲透“生活體驗、情感表達”等方面的教學內容,是核心素養視域下教師選擇教學內容的一個重要依據,也是對教師的教學方式提出的具體要求。以上案例中,對歌曲要素的挖掘,啟發孩子們細細品味,解讀出了細節化的情感流動,更加符合和貼近學生的生活經驗和學習心理。音樂作品中,拍號的變化、節奏的寬疏、旋律的高低走向以及和聲、曲式變化等各個方面,可以發掘到許多可供教學的內容,教師要進行巧妙地選擇和合理地設計,引導學生在結合生活化的體驗去解讀和品味,表達作品情感。

(四)“除”字訣——溫故知新入意,拓展體驗美好

教師在生活體驗式教學中,要學會以學生的核心素養發展為前提,善于做除法,以點帶面、以少勝多。幫助學生由膚淺走向深刻,在自我反思中,鞏固知識技能,促進自我生長,用音樂的力量成就更好的自我。在課堂教學結束前,以復習課堂上學習的內容作為音樂活動的主要材料,拓展作品的延展性,以加強學生對音樂表現要素的感知能力。

如蘇少版第十冊 《一只鳥仔》,綜合表演:

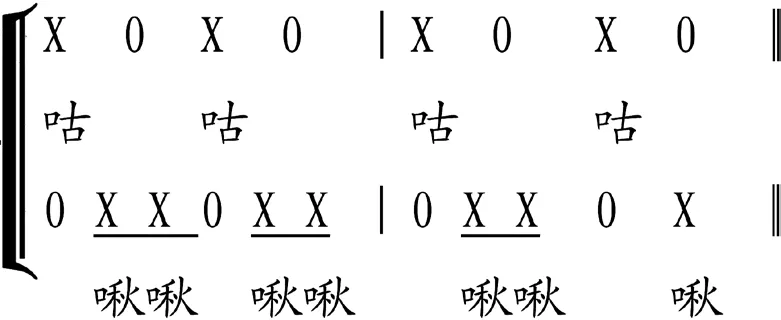

第一環節:讀童謠+聲勢表演

師:大森林美妙的一天開始了,讓我們讀著童謠,加入聲勢來表現大森林的早晨吧。

第二環節:齊唱+輪唱

師:中午來到了,森林里熱鬧了起來。鳥兒們歡快地唱起了歌謠,讓我們一起歌唱吧!第一遍齊唱歌曲,第二遍輪唱。

第三環節:閩南方演唱

師:最后,讓我們唱著閩南方言高高興興地回家吧!

音樂課堂是培養學生核心素養最重要的場域,教師要堅持以生為本,一方面要真正將教材用好,另一方面要創造性地開發和利用好更豐富的課程資源,拓展教材內容,引導學生體驗生活、主動實踐,探究、體驗、感悟,培養學生的觀察力、分析力、想象力、創造力等,讓學生在自然化、生活化、游戲化的音樂活動中,以實現核心素養的加倍提升。

美國教育家蘇娜丹戴克這樣說過:“告訴我,我會忘記;交給我,我可能會記住;讓我參與,我才能學會。”體驗式學習是學生最好的學習方式。在音樂教學中,充分運用生活體驗式教學,通過“加”“減”“乘”“除”四種策略的運用,把孩子們帶入生活化的情境,用孩子們喜歡的方式體驗音樂,激發學生主動參與的熱情,強調親身參與生活體驗,在實踐中獲得深度體驗,才能使音樂教學更靈動,更本真。