體質量管理對女性尿失禁療效的Meta 分析

王梅杰,丁子鈺,劉會范,劉芳麗,姚卓婭

尿失禁(Urinary Incontinence,UI)是指膀胱內的尿液不能自主控制而自行流出[1]。根據2017年歐洲泌尿外科協會指南[2],尿失禁包括壓力性尿失禁(SUI)、急性尿失禁(UUI)和混合型尿失禁(MUI)3種亞型。2008年,全球約有8.2%的人口受到尿失禁的影響,到2018年,患病率已上升到8.5%,嚴重影響人們的生活質量,增加了醫療費用[3]。研究表明[4-5],尿失禁的危險因素包括:年齡、肥胖、慢性疾病、盆腔手術史等。進一步的研究顯示,60%~70%的肥胖女性存在尿失禁,超重導致尿失禁的風險增加了1/3,超重肥胖是尿失禁病人的有利預測因素[6-7]。世界衛生組織[8]將超重定義為體質量指數(BMI)達到25.00~29.99 kg/m2,將肥胖定義為BMI達到30 kg/m2及以上。超重及肥胖作為尿失禁病人的有利預測因素,可以通過改變生活方式、盆底肌肉訓練、膀胱訓練、藥物或手術治療進行控制[9-10]。目前國內關于體質量控制對女性尿失禁病人影響的研究還相對較少,多集中于單因素分析等方面的研究,尚無體質量控制對女性尿失禁病人影響的進一步分析,臨床研究當中體質量控制對于提高尿失禁病人生命質量的有效性還需要進行深入研究。因此,本研究采用Meta分析的方法來評價控制體質量對尿失禁病人的有效性,以期對未來的研究起到一定的作用。

1 資料與方法

1.1檢索策略 檢索中國知網(CNKI)、萬方數據庫(Wanfang Date)、維普數據庫(VIP)等中文數據庫,中文檢索式:(“尿失禁”或“壓力性尿失禁”或“急性尿失禁”或“混合型尿失禁”)合并(“減肥手術”或“腹腔鏡袖狀胃切除術”或“腹腔鏡可調節胃束帶術”或“腹腔鏡Rouxen-Y胃旁路術”或“生活方式干預”)。檢索Cochrane Library、Pubmed、Web of science、MEDLINE、CINAHL、EMBASE、JBI等英文數據庫和American Urological Association(AUA)、European Association of Urology(EAU)、International Continence Society(ICS)and International Urogynecological Association(IUGA)。英文檢索式:(“urinary incontinence”[Mesh]or“stress urinary incontinence”[Mesh]or“urge urinary incontinence ”[Mesh]or“mixture urinary incontinence”[Mesh]or“UI”[Mesh]or“SUI”[Mesh]or“UUI”[Mesh])AND“weight loss surgery”[Mesh]or“bariatric surgery”[Mesh] or“Laparoscopic sleeve gastrectomy”[Mesh]or“Laparoscopic gastric banding surgery”[Mesh]or“Laparoscopic Roux - en -Y gastric bypass”[Mesh] or“lifestyle”[Mesh]。檢索建庫至2019年5月期間公開發表的文章,手工檢索納入研究中與主題相關的參考文獻。

1.2 文獻納入和排除標準

1.2.1研究類型 包括尿失禁病人體質量控制的隊列研究、病例對照研究和隨機對照試驗。

1.2.2研究對象 納入標準:①年齡≥18 歲且具有分娩生育史;②BMI≥25 kg/m2;③符合尿失禁的診斷標準;④病人簽署知情同意書并自愿參與研究者;⑤研究質量高且數據正確的文獻。排除標準:①患有精神疾病者;②患有呼吸系統疾病或與泌尿癥狀有關的神經系統疾病者。

1.2.3結局指標 包括尿失禁發生率、體質量指數(BMI)、生活質量、盆底功能障礙量表(PFDI-20)、國際尿失禁咨詢委員會尿失禁問卷(ICIQ-SF)。PFDI-20 用于評估尿失禁病人的盆底功能,包括盆腔器官脫垂、大便失禁和尿失禁。國際尿失禁咨詢委員會尿失禁問卷簡表用于評估尿失禁病人癥狀的嚴重程度。

1.2.4文獻質量評價 采用紐卡斯爾-渥太華量表(The Newcastle-Ottawa Scale,NOS)進行文獻質量評價。評估內容包括:暴露選擇(4分)、可比性(2分)、隨訪或結局指標評價(3 分),滿分為9 分,得分越高文獻質量越好。≥6 分的為質量較高的文獻,<6 分的為質量較低的文獻。

1.3 統計學方法采用RevMan 5.3 統計軟件對數據進行Meta分析,采用χ2檢驗判斷各研究間是否存在異質性,若P>0.1,I2<50%提示各研究間無異質性,采用固定效應模型對數據進行分析;若P<0.1,I2≥50%,可通過敏感性分析找出異質性的來源,若異質性無法消除,采用隨機效應模型。計量資料采用均方差(MD)或標準化均數差(SMD)進行分析,計數資料采用相對危險度(RR)進行分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果通過數據庫初步檢索獲得文獻467篇,其中英文文獻417篇,中文文獻50篇,剔除重復發表的文獻后,剩余147篇。經閱讀題目和摘要,排除與主題不符的文獻118篇。通過查找全文,精讀全文后,最終納入13篇文獻,其中中文1篇,英文12篇。

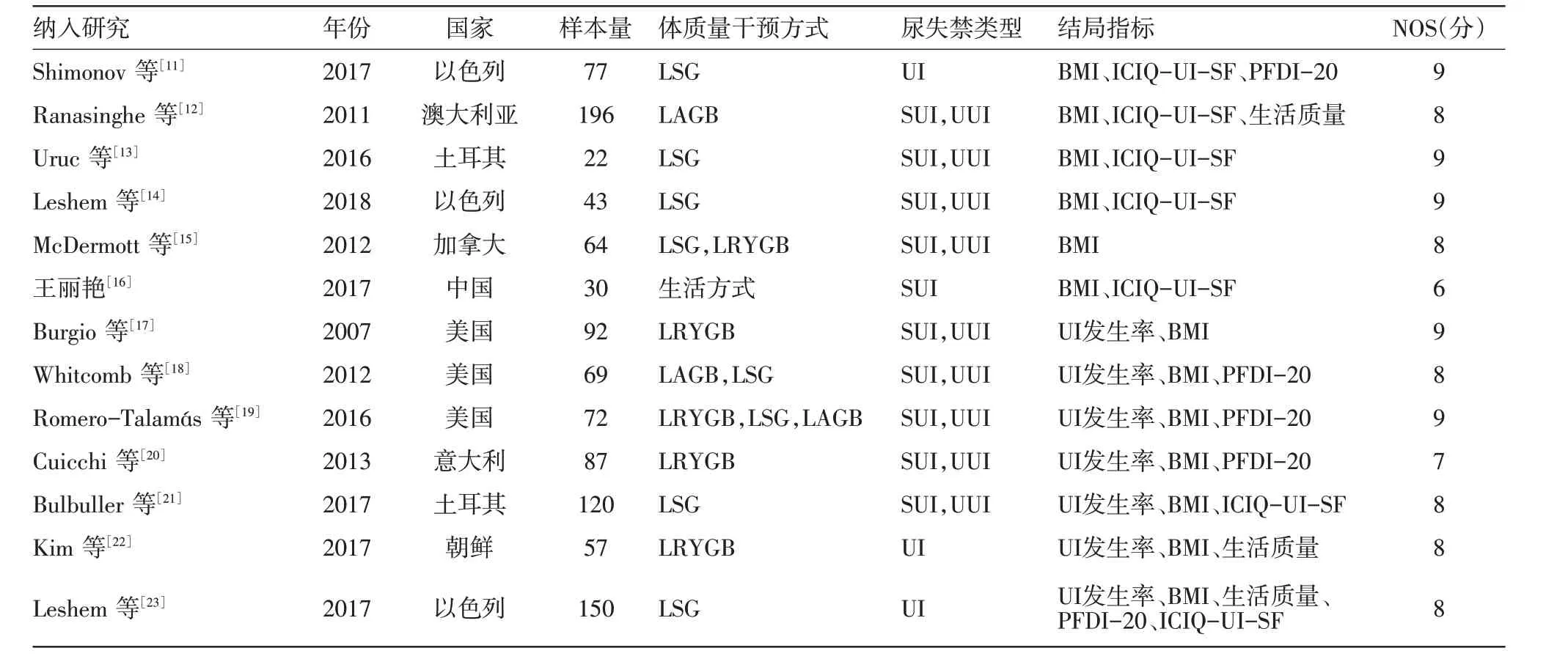

2.2 文獻質量評價納入13篇文獻NOS評分為6~9分,均為質量較高的文獻,見表1。

2.3 Meta分析結果

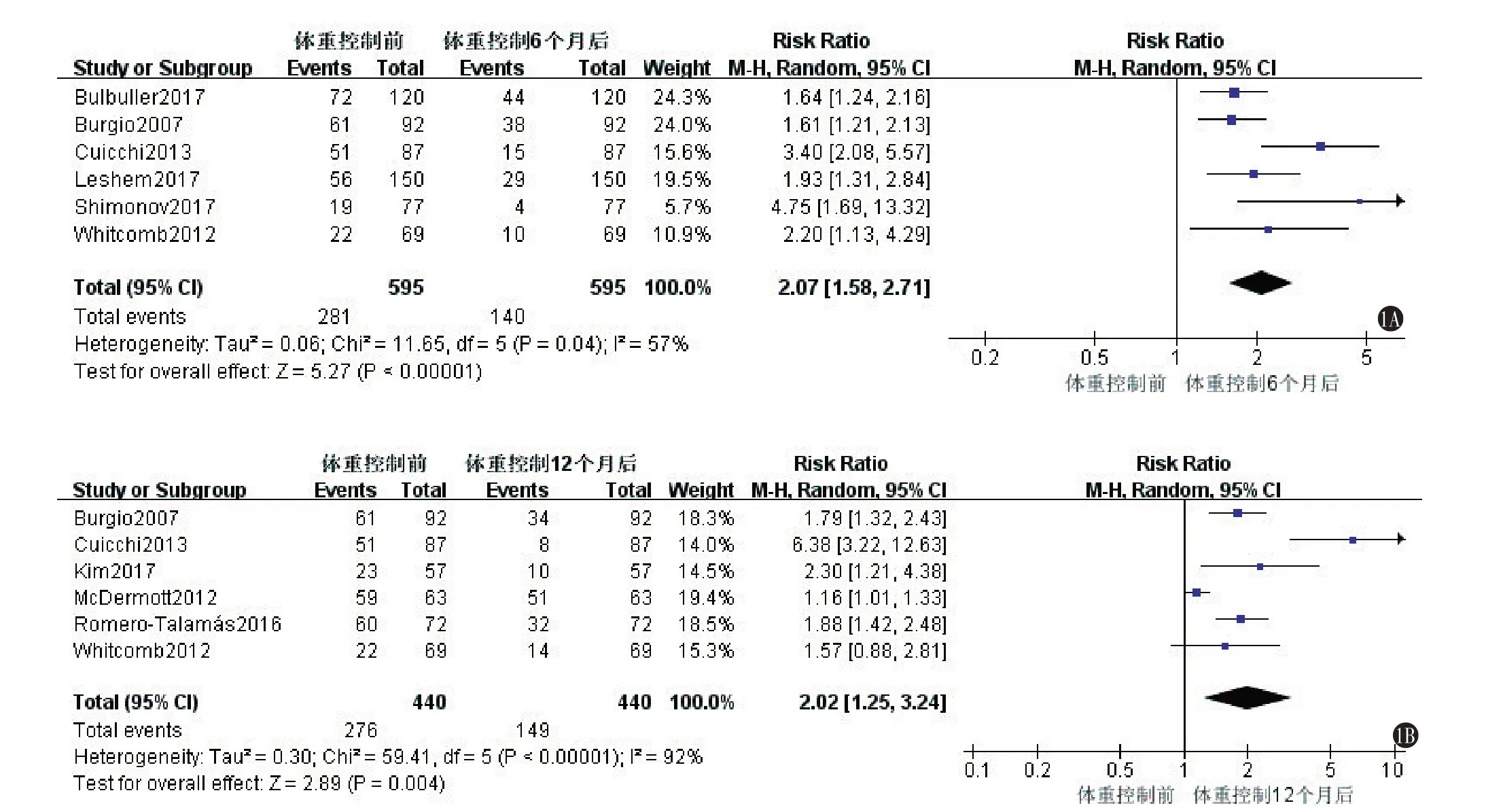

2.3.1控制體質量對尿失禁病人尿失禁發生率的影響 6篇文獻均報道了控制體質量6個月后對UI病人UI發生率的影響,共納入研究對象595例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=57%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量6個月后對UI病人UI 發生率有統計學意義[RR=2.07,95%CI(1.58~2.71),P<0.01],敏感性分析顯示,異質性的主要來源是Cuicchi等的研究,排除此研究后,合并效應仍有統計學意義[RR=1.84,95%CI(1.55~2.19),P<0.01]。

6 篇文獻均報道了控制體質量12 個月后對UI病人UI發生率的影響,共納入研究對象880例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=92%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量12個月后對UI病人UI發生率有統計學意義[RR=2.02,95%CI(1.25~3.24),P<0.01],見圖1。敏感性分析顯示,異質性的主要來源是Cuicchi等的研究,排除此研究后,合并效應仍有統計學意義[RR=1.84,95%CI(1.53~2.23),P<0.01]。

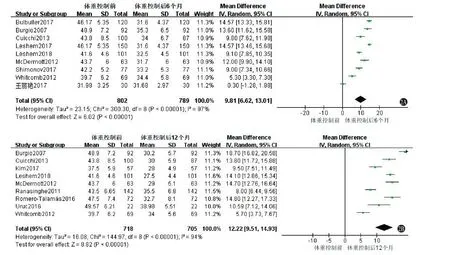

2.3.2控制體質量對尿失禁病人體質量指數的影響 9篇文獻均報道了控制體質量6個月后對UI病人BMI 的影響,共納入研究對象802 例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=97%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量6 個月后對UI 病 人 BMI 有 統 計 學 意 義[MD=8.81,95%CI(6.62~13.01),P<0.01]。9 篇文獻均報道了控制BMI 12 個月后對UI病人BMI的影響,共納入研究對象1 423例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=94%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量12 個月后對UI 病人BMI 有統計學意義[MD=12.22,95%CI(9.51~14.93),P<0.01],見圖2。

圖1 控制體質量對尿失禁病人尿失禁發生率的影響:1A為體質量控制6個月后,1B為體質量控制12個月后

表1 納入研究的基本特征和質量評價

圖2 控制體質量對尿失禁病人體質量指數的影響:2A為體質量控制6個月后,2B為體質量控制12個月后

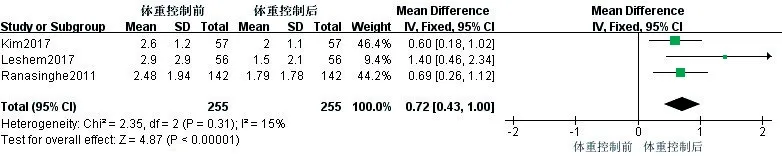

2.3.3控制體質量對尿失禁病人生活質量的影響3篇文獻均報道了控制體質量后對UI病人生活質量的影響,共納入研究對象255例。異質性檢驗結果(P>0.1,I2=15%),提示異質性較小,采用固定效應模型,結果顯示,控制體質量后對UI病人生活質量有統計學意義[MD=0.77,95%CI(0.43~1.00),P<0.01]。

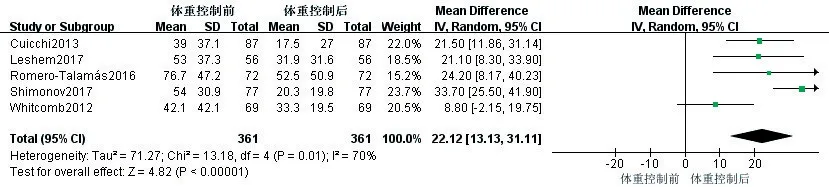

2.3.4控制體質量對尿失禁病人盆底功能的影響5篇文獻均報道了控制體質量后對UI 病人盆底功能的影響,共納入研究對象361 例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=70%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量后對UI 病人盆底功能有統計學意義[MD=2.22,95%CI(13.13~31.11),P<0.01]。敏感性分析顯示,異質性的主要來源是Shimonov 等的研究,排除此研究后,合并效應仍有統計學意義[MD=18.13,95%CI(12.27~24.00),P<0.01]。

圖3 控制體質量對尿失禁病人生活質量的影響

圖4 控制體質量對尿失禁病人盆底功能的影響

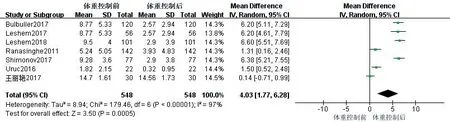

2.3.5控制體質量對尿失禁病人癥狀嚴重程度的影響 7篇文獻均報道了控制體質量后對UI病人癥狀嚴重程度的影響,共納入研究對象548 例。異質性檢驗結果(P<0.1,I2=97%),提示存在異質性,采用隨機效應模型,結果顯示,控制體質量后對UI 病人癥狀的嚴重程度有統計學意義[MD=4.03,95%CI(1.77~6.28),P<0.01]。

圖5 控制體質量對尿失禁病人癥狀嚴重程度的影響

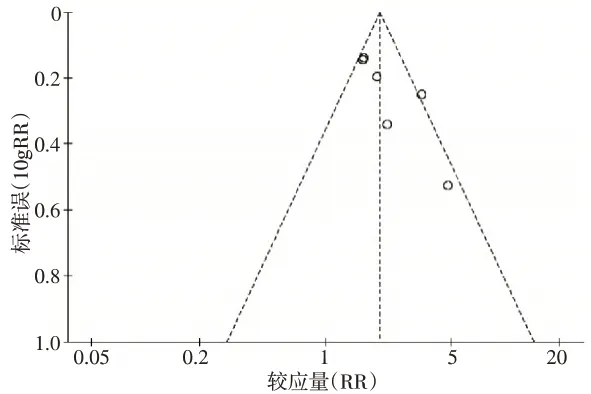

2.3.6發表偏倚分析 通過對以UI 發生率為結局的6 項研究進行發表偏倚分析,繪制漏斗圖,結果顯示漏斗圖對稱性不佳,提示存在一定的發表偏倚,見圖6。

圖6 發表偏倚的漏斗圖

3 討論

尿失禁已逐漸成為全球性的公共衛生問題,雖然不會威脅到病人的生命安全,但是病人常常經歷日常生活活動受限、焦慮抑郁情緒及心理障礙等,嚴重影響其生活質量[24]。據統計在美國,尿失禁每年的花費達到了124 億美元[25],給病人及社會帶來了沉重的經濟負擔。肥胖作為尿失禁的獨立危險因素,可以通過手術治療和非手術治療進行控制。本研究Meta分析結果顯示,控制體質量是一種有效降低尿失禁發生率的方法。控制體質量6個月后尿失禁發生率從47.2%降至23.5%,下降23.7%,12 個月后尿失禁發生率從62.7% 降至33.9%,下降28.8%。與 Ait Said 等[26-27]研究結果一致,Ait Said等[26]的一項隊列研究結果顯示,術前尿失禁發生率為50.9%,1 年后降至19%,下降31.9%。Subak 等[27]將338 名肥胖尿失禁病人隨機分為兩組,試驗組參加為期7個月的強化減肥計劃,包括飲食、運動和行為改變等。6 個月后,試驗組平均體質量下降8%,試驗組組UI發生率減少47%。超重、肥胖影響正中神經的傳導,增加腰椎間盤突出的風險,通過神經生理途徑影響盆底和尿道功能,從而導致尿液不自主排除[28]。研究數據顯示,BMI每增加5個單位,尿失禁發生的風險將增加20%~70%,BMI與尿失禁呈顯著正相關[29-30]。本研究結果顯示,體質量控制后,病人的BMI顯著下降,與Vissers等[6]研究結果一致。BMI作為尿失禁的危險因素,可以導致腹內壓增加,一方面大量脂肪會阻礙壓力傳導,另一方面會導致尿道位置移動,從而使尿液不自主的流出[31]。此外,在我們的研究中,尿失禁病人的生活質量、盆底功能以及尿失禁癥狀的嚴重程度在體質量控制后也有明顯的改善。與O’Boyle 等[32]研究結果一致,該研究結果顯示,控制體質量后尿失禁治愈率達到33%,癥狀緩解率達到84%,顯著提高了病人的生活質量。提示臨床醫護人員在健康宣教過程中應鼓勵尿失禁病人采用控制體質量的方式改善其癥狀,控制尿失禁癥狀的發展。本研究的優勢在于采用Meta 分析的方法證明了控制體質量對尿失禁病人的有效性,而傳統的研究僅采用調查性的方法證明肥胖是尿失禁的一種危險因素。此外,本研究收集的數據多為前瞻性的,減少了回憶偏倚,提高了當前研究的準確性。

同時本研究也有一定的局限性,研究表明,不同類型尿失禁的病因可能會存在差異,超重、肥胖與壓力性、混合型尿失禁的相關性遠強于急性尿失禁[33]。另外,一項隊列研究數據顯示,20~26 歲超重或肥胖的女性在50 歲時患嚴重尿失禁的風險要遠高于50 歲時患超重或肥胖的女性。女性更年期后,雌激素水平進行性下降,穩定系統功能退化,以致盆腔內生殖器以及附近的尿道、膀胱等下移,從而可能造成尿失禁等現象。而大多文獻中僅對女性年齡有所限制,并未限定女性病人的月經史、絕經史、雌激素水平等,因此未來的研究可以探索超重或肥胖與尿失禁亞型及嚴重程度之間的關系,還可以對年齡、雌激素水平等進行亞組分析。其次,許多研究中,尿失禁的診斷方法多采用自我報告法、結構化訪談法或病人填寫調查表法,尿失禁改善情況等數據也多來自問卷評估,而不是來自尿動力學評估,手術治療中不同的醫生,不同的手術方式,可能會導致潛在的異質性,因此存在一定的偏倚。最后,本研究納入控制體質量的方法主要包括手術治療和生活方式干預兩種,根據不同手術類型進行的亞組分析結果表明,胃旁路手術比胃束帶術在控制體質量方面更有優勢[34],手術治療與非手術治療相比,減肥效果更好[35]。因此,未來的研究可以針對某一種治療方法進行亞組分析,比較其效果。

綜上所述,控制體質量能有效降低病人尿失禁發生率和體質量指數,有效改善盆底功能及尿失禁癥狀的嚴重程度,有助于提高病人的生活質量。建議在未來的研究過程中多采用大樣本、多中心、長期隨機對照試驗對本研究中的不足之處進行討論分析。