桃花汛期水蕩蕩

蔣子龍

近四五十年,中國社會的開放,最順當、也比較徹底的當是感情和性的開放。我見不到關于這方面公開的社會調查報告,只能從媒介公開的報道中取反面的例子,以證明上述的結論:在“打虎和拍蒼蠅”運動中的落馬者,男的幾乎都有情婦,其數量多至兩位數,甚至三位數。女的則養男寵。

此風彌漫社會,浸染農村,隨著農民進城打工潮的興起,有些在過去可能要打一輩子光棍的農民,在大城市里反倒有機會開了“洋葷”……這一現象是復雜的,不能用好或壞進行簡單的褒貶,用道德敗壞、濫情濫性或心理變態、性變態等等,也概括不了,不能都變態!

較早落馬的省部級高官成克杰,被判死刑后問他上訴不上訴,他說:“共產黨對我恩重如山,我不上訴;李平待我情深似海,我不后悔。”當時我在電視上看到這一幕,深受觸動,人之將死,其言不虛,無論對黨對情婦,說明成克杰還是動了真情。當然,后來的貪官被判時,就難得見到這樣直白的真情表露了。

或許這是社會開放都要經歷的過程。當今世界最發達的國家不也經歷過“性解放”運動嘛。“解放”了還能回得去嗎?后來不過是見怪不怪罷了,漸漸地,社會也會穩住陣腳。中國社會還在開放的過程中,需慢慢體會個中滋味,比如:感情“大放水”的結果,人們似乎不是得到了大滿足,而在感情上卻愈加饑渴。隨之婚姻的內質發生了劇烈變化,除離婚率不斷升高之外,或名存實亡、同床異夢,或婚內無性、婚內無情,而情和性皆在婚外,等等,不一而足。

《桃花水》想表現的,就是在這種婚姻亂象之下的真情。這真情是婚姻的希望,也是社會的希望。沒辦法,沒有來自社會現實的觸動,我就沒有辦法構思。寫這篇小說的起因,源自一次陜北黃土高原上的“奇遇”,當時采風團的組織者用玩笑的口吻讓大家把那次“奇遇”寫成小說。采風團的成員中有批評家、音樂家、刊物主編、語言學家、編輯等等,應名寫小說的好像就我一人。我記下了這個話,卻沒有付諸行動。

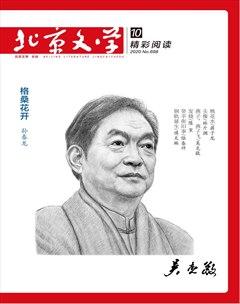

今夏酷熱,寫長篇卡了殼,接到那次陜北采風的同行者楊曉升社長的微信,約一篇小說。我正好想換換腦筋,“桃花水”便順流而下,沒有疙疙瘩瘩,寫得很通暢。隨后又按楊兄的意見作了些改動,便成了現在的樣子。

我的思想,我的寫作,早已被現實捆綁,乃至固化,除去能談一點對現實的感受,關于創作實在說不出什么新鮮話,就此打住。

責任編輯 王 童