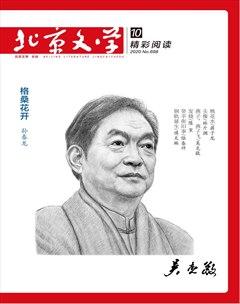

將進酒

蔡勛建

最美的風景,原來是自家的屋檐。

——題記(引自文友“金句”)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一

離我結婚前一個月,縣里清退“亦工亦農”。亦工亦農,這是個打著時代印記的字眼,20世紀70年代,一種農民合同工,說白了就是也工也農,工人職業農民身份。沒有任何轉圜的余地,我這個吃“背背糧”與臨時工沒啥兩樣的合同工司機,被縣汽車隊堅決地清退了,我無法面對這一現實,為什么要以糧食的屬性來分彼此、定去留?事實上我更難面對的是,馬上就要成為我妻子的那個年輕美麗的準新娘——萍。一個“亦工亦農”的“土飯碗”都丟了,我真是尷尬極了,遇見熟人親友我回避躲閃如小偷一般……

變故突然發生,我沒有思想準備,十分錯愕。而擺在我面前的問題是這婚還能不能結?我心事重重很難為情地對萍說,我現在都這樣了,原來還有一個“亦工亦農”的“護身符”,指望著三五年能轉正,可如今一下子成了一個什么也沒有了的“裸男”,你可是肉食站響當當的國家職工,咱倆相差太遠了,還是拉倒吧,不然你會很尷尬。我說不清這是自卑還是自尊,沒想到萍卻神情堅定地說,你就是在家種田“打土塊”我也跟著你,現在不是有很多“半邊戶”嗎,我們就給洞庭湖區再新增一戶。“半邊戶”,也是時代新詞兒,可當年也是丈夫吃國家糧、妻子吃農村糧者居多,像我這樣“倒裝”的少。萍毫不猶豫一錘定音,很快成了我的妻子。幾年后,我終于獲得了一次難得的招工機會,還調換了幾個單位,置換了幾次身份,也算沒讓她將尷尬進行到底。然好多年,我很不喜歡與人扯什么“國家糧”“農村糧”,特別忌諱別人提起“亦工亦農”這個字眼。

俗話說,人不輕狂枉少年。我曾經就這樣想,男人要么胸懷大志,要么腹有良謀,要么身藏絕技。后來我漸漸覺得昔日的年輕氣盛、心雄萬丈是何等的幼稚,與現實生活相去甚遠。按說,我是1970年底16歲入伍的正宗汽車兵,在部隊我超期服役三年,本來我是有可能提干的,可父親的“歷史問題”最終成為壓垮我的最后一根稻草。1977年3月,我惆悵地離開軍營,離開南疆邊城憑祥,坐上綠皮火車一路向北,回到湘北華容河畔的家鄉。一身剛剛摘去帽徽領章的綠軍裝著在一個二十啷當歲的小伙子身上,軍人氣質未褪。應該說,此時我有著三個身份,退伍軍人,共產黨員,還是一個持軍照(待換地方執照)的汽車駕駛員。可在當時,這三個身份還抵不上一個國營單位職工。眼看著一次次的招工機會與我無緣,我迫不及待地去縣商業車隊干“亦工亦農”,開貨車,“山寨”國家職工。

老實說,回鄉的那幾年,汽車駕駛員還是挺吃香的,尤其在國營汽車隊里開貨車,跑岳陽、荊州、武漢、長沙是常事。每天清早,車隊停車場沒準會來許多搭便車的妙齡女郎。等到早餐完畢,司機們都紛紛登上駕駛室發動汽車,這時車隊管理人員或修理工師傅給你“推薦”乘客來了,有的“女神”干脆毛遂自薦、笑容可掬地喊著“師傅、師傅”蹭車來了。平心而論,那時天天都有這種“艷遇”,你不可能亂想的,更何況車隊領導天天都在給你念著“安全經”。然可憐的是,雖然也有搭車女子一時春心蕩漾的,可一聽說我是一個“亦工亦農”,有的就立即“勒馬”站住,所有的語言都在眼神里表達;有的則忽然像只高視闊步的孔雀不無優雅地走了……萍看上我的那一刻,我不知丘比特的神箭是怎樣射出的,我懷疑愛神那時候打盹了,作為當年很體面很自豪的國家職工,據她說當時她就是對我“感覺挺好”,至于什么“亦工亦農”想也沒想,于是一種“感覺”為我倆當了“紅娘”。

二

我發誓絕不讓妻子把尷尬進行到底。然而沒有捷徑可走,唯一可能的就是讓自己徹底“翻邊”,再創一個全新的自我。

1981年,《山西青年》雜志創辦刊授大學,這是中國最早的一所“沒有圍墻的大學”,據說學生多達52萬人。我躋身其中,選學了漢語言文學專業,十幾門功課,歷時四五年。我在汽車等渡時的洞庭湖邊,在冷水當空調的蝸居斗室里,啃完了幾十本書,系統地讀完了一系列文學史籍、創作教材和中外文學作品。其實,此前我已經悄悄地開始文學創作兩三年,自我感到要亟須“充電”才報考刊大的,老實說那時我的經濟狀況并不好——新婚不久,我又在另一家汽車隊里謀了一個代班司機當——沒有余錢剩米讓我用于創作。我一直用著讀小學時的一本《新華字典》,實在太小兒科,太淺,我好想擁有一本《辭海》。我幾次在縣新華書店里盤桓,那一部1979年版由上海辭書出版社出版的縮印本《辭海》真的太具吸引力了,我拿起又放下,又拿起再放下,辭書明碼標價:22.20元(幾乎占去我一個月一多半的臨時工工資),可我的兜里只有18元多錢。幾天后,我一狠心,向人借了5元錢,如獲至寶地將它買了回來。妻子知道了這件事很難過,她自己領取工資后的第一件事,就是幫我把那借款還上。

我是真正的“妻管嚴”。妻管我的一切,票子、帽子、鞋子、襪子、衣服褲子,甚至連頭發胡子也不放過,買什么穿什么,她會去為你選擇安排,什么時候要理發要刮胡子了,她都一一“管”著。有時候散步,她看見某個男人不修邊幅、很邋遢地走過,她會鄙夷地對我說,這男人的老婆肯定只顧自己玩。一種輕輕的責備中流露出她守夫有責的自豪。我有時就想,一個人被一個人“走”進心里,一旦生“根”,就不易抹去。我不知為什么讓妻子這般寵著,有時候我就覺著“愛屋及烏”這個成語有些霸道與曖昧,而妻子在這個詞上有著她獨有的話語權。作為丈夫、男人,這個我當然求之不得而且幸運。但我又窺到,作為妻子的女人,她的心里也有不能觸碰的地方。

1998年,岳陽長江大堤沿線和洞庭湖區戰勝曠日持久的高洪。1999年初,東方歌舞團受中央宣傳部和文化部的委托,由黨委書記李谷一等率隊,專程為全國抗洪救災主戰場之一的湖南岳陽慰問演出。正月十二,東方歌舞團來到我的家鄉華容,慰問演出在黃湖山下華容一中廣場舉行。聽說李谷一來了,這個能納十萬之眾的大廣場人山人海,周圍教室里、陽臺上,甚至屋頂上、樹杈上,全是“谷粉”。李谷一老師深情演唱一曲《鄉戀》,現場掌聲雷動。后來她又與觀眾互動演唱湖南花鼓戲《劉海砍樵》《補鍋》,更是全場沸騰。我的朋友縣文化館青年攝影家王綺平在臺下一躍而上與李谷一搭檔配戲,同臺演出《補鍋》。作為“鐵谷粉”,王綺平不但為此“三生有幸”,而且也給了我另一個意外的驚喜。他有意事先備好相機,早在李谷一蒞臨華容的當晚就抓拍了許多照片。王綺平知道我也是谷一老師的粉絲,照片曬好后特地送我一張。老實說,這張照片真的很漂亮,李谷一老師一襲玫瑰紅裝,至少又“年輕”了二十歲,乍一看,不定認得出。我當然視為珍寶,騰出一個小鏡框,將谷一老師的照片置入其中并放在書桌案頭。不知過了多久,我忽然發現谷一老師的照片不見了,問妻子她搖頭說不知,我書房里到處找遍不見,再問妻子她仍說沒見。偶然想到一個敏感問題,于是我對妻子說,你不會以為……把它丟了吧,那可是歌唱家李谷一。遠遠看到妻子臉上泛紅,避開我的目光匆匆走進了廚房。這“案子”再不能深究了。后來,文友們知道了這事,居然成了我的一段“緋聞”,當然也是我們夫妻的一段佳話。

三

2010年接近年底,我的身體上出了大問題。有天中午,午餐畢,正想小瞇一會兒,忽然感到腹中不適想如廁,趕緊進衛生間,沒想到剛上坐便器,便嘩啦啦地拉了一便池,上面也呼啦一聲吐了一地,用眼一瞧,上下噴涌而出的全部都是粉紅色的液體,天!這是咋啦?妻子和小姨子嚇得手足無措,我當時也有點心里發毛,但我馬上鎮定下來,憑我早在20世紀60年代末當過赤腳醫生的經驗,這是胃出血無疑,至于是不是胃穿孔還不得而知。我趕緊穿好衣褲沖出廁所往樓下跑,妻這才反應過來,說趕緊打120吧。我說不用,我自個兒打的上縣人民醫院,你們隨后趕到就行。

急診科醫生馬上送我到住院部病房,立即為我打針止血,緊接著一系列臨床檢驗與預約檢查次第跟進。妻子趕來了,一臉的驚恐,我想她肯定是嚇壞了。當晚,北風呼嘯,寒冷異常,病房里患者滿員沒空床可用,她不知從哪里找來一塊舊門板,向護士租來被子,與小姨子在病房就地躺下,兩姊妹輪流陪護通宵達旦。

妻子她哪里見過這種場面,也許是她心理過度緊張壓力山大,第二天一下子頭疼腦漲,走路也如騰云駕霧一般,趕緊讓護士量血壓,呀,舒張壓過100,收縮壓過200,醫生說別是腦梗吧。好在那天有病友出院,于是就在我旁邊的病床上掛瓶吊水,兩口子并“床”戰斗抵抗病魔。我這里還出血不止,妻子又跟著染病,夫妻雙雙出問題,那架勢真是讓人心里發怵,況且女兒遠在上海,急壞了小姨子。我想決不能“躺”以待斃,必須有一個鎮定的心態,我對我身邊病床上打點滴的妻子喊:老婆,你千萬不能為我緊張,我沒事的,放心。如果我們兩個都緊張都害怕,結果就會是你的血壓繼續升高,我的血壓也跟著上升,那最后我們就有可能都走不出這病房。

由于處理及時,胃出血的問題很快得到遏止。但我的家人卻仍處在高度的驚恐之中。首先,是胃的檢查結果讓人驚恐,醫生說胃鏡檢查時“咬”了三處胃黏膜做了活檢,寄到長沙檢驗一周后來了結果,有一處發生病變,疑似胃癌。醫生說我25年前胃曾做過部分切除術——準確地說,切除了三分之二——現在忽然大出血,不能排除惡變的可能。醫生的推理不無道理。其次,是家族內有胃癌病史——我的在這家醫院當過護士長的小姑媽就是因患胃癌去年故去的,至今剛滿周年。胃癌會遺傳嗎?我也弄不清,1969年時期的赤腳醫生當年根本還不懂得什么叫癌,記憶中我沒見過也沒聽說過,但這種推理足可以讓人驚恐萬分。當然,我沒有見到這個結果,家人也沒有人給我看病理報告單,我是從醫生辦公室經過時隱約聽到內科主任與醫生們作病例分析,從妻子小姨子的臉上“讀”到的,他們有意在回避著我,可能是怕我緊張。好在我那時一點兒也不緊張不害怕,就像一個新兵上了戰場,進入了陣地,看見了敵人,居然不害怕了。后來,我自我總結:怕有用嗎?怕能解決問題嗎?如果這個時刻你怕死,只能死得更快!再說,醫生說的那個結果不是“疑似”嗎?

出血止住后,病情基本穩定,醫生動員我再做一次胃切除手術。我沒吱聲,但我對妻子說,這個決定讓我們到省城長沙湘雅醫院后再做。說走就走,我讓最小的妻弟高勇請假陪我去長沙,妻子要去我不讓,我對口眼歪斜的她說:我怕你太緊張,會害了你,一次胃出血就害得你中風面癱,我于心何忍。妻子說,你不讓去長沙我就不緊張了嗎?后來,她還是趕到長沙醫院,說不看到我人她不放心。

像是一場訣別,我在妻子無限憂郁的眼光里離開家迅速趕到了湘雅。幾天后,胃腸專科主任醫師親自給我做了胃全切除手術,術前周教授征詢我是部分切還是全切,我說聽您的。周教授認真地說他的意見還是全切的好,萬一那個疑似的家伙是個真的,怕會壞事。不過部分切除還留點胃根,還可以慢慢長起來——人體所有器官,唯胃可以再生,全部切除就意味著胃徹底消失了。考慮到胃切除25年后再大出血,恐怕不是什么好事,我毫不猶豫地對他說,不留了,永遠消除這個禍害。

手術很成功,至今我得以幸存十年。湘雅出院那天,周教授笑著對我說,以后再不會有胃癌來困擾你了。我想那是當然,胃都沒了。他又說,你以后可能會瘦一點點,所以回家后最關鍵的是你今后要少吃多餐,防止營養跟不上而缺血而發生低血糖。周教授告訴我,胃體切片活檢結果還真是那個壞家伙作怪,只是剛剛發生癌變。他說,你是因禍得福,幸虧這次胃出血發生得早,再晚個把月,情況就不容樂觀了。我當然很慶幸,與死神擦肩而過,我還慶幸,我沒有搞過什么化療放療,后來一直平安無事。然而我在湘雅住院最初的20來天里,妻子在洞庭湖西天天給我打手機,那份牽掛,那個擔憂,無以復加。

接下來,我就要過著“沒人胃”的日子,遵醫囑每日“少吃多餐”,全靠腸子消化來保命活命。這對我是莫大的考驗,胃沒了,一只胃腸吻合器連通上下,醫生要求術后半個月這吻合器需要“撐”,不能一味地吃流質,而是面條饅頭輪著吞,強行通過,為今后食物通暢練功。這就忙壞了妻子,起初進食我經常噎著,妻子便用空心掌在我后背輕輕拍打,或者用手給我從上而下捋背,嘴里還叨叨著:堅持堅持,闖過這一關就好了。

妻子起早貪黑伺候我,從一日八餐而七餐而六餐而五餐而四餐,直到如今的一日三餐,從稀飯到包子饅頭到面條米飯,都是親手為我操弄。有時上街,不能回家弄餐,她就會過個一時半晌去買只熱乎乎的灌湯肉包給我吃下。出院回家當月,已是嚴冬,我只能半躺著休養,晚上她服侍我躺下,然后在我的腳頭挨著我睡下——為了照顧我起夜,她居然打破了我們因鼾聲互擾而已然“分居”的約定。妻在那頭用手摟著我的雙腿,她用自己的體溫溫暖著我因失血太多而回暖很慢的冰冷的雙腳。

我很失敗,為人一世就是沒養護好胃,胃動過兩次手術不說,最后還是丟了胃,差點就丟了命。我逢友人便說,我大難不死,必有后福,也算自我解嘲自我安慰吧。想想也許不是我命大,可能是我不怕死,敢于面對,我常常夜思,假如我當時總是驚恐不安,恐怕早已骨頭敲得鼓響,假如不是妻子日夜伺候,我也不知能夠茍延殘喘幾天。可是,妻子還未從那驚恐中走出來,一次她對我說:老倌子,當時你病來得那么陡急,那么危險,你可是什么都沒跟我說哦!我怪笑著說,跟你說什么,我又沒有準備走(人)。

四

我與妻子相濡以沫近40年,眨眼間她也在走向暮年。她才20出頭嫁給我,而今已是皤然老婦,她的青春她的韶華她的芳容去哪兒了?我仔細想過,首先時光是掠奪她青春芳華的始作俑者,其次疾病才是戕害她身體容顏的職業殺手。

我不知她的身體上怎么會有那么多病痛,剛至而立之年,一次輸尿管結石引發腎積水,那一次手術簡直像一頓殺威棒,幾乎剝奪了她的豐腴美麗。及至不惑之年,又一次罹患子宮肌瘤,差點讓她崩潰。記得那是2002年秋,我們送女兒去武漢上大學,陪女兒到紡織學院報到完畢,我們就在湖北省婦幼保健醫院住下,醫生動員她做子宮摘除手術,她只是不吭聲,一切全由我來做主。我知道,作為一個壯年女人她是渾身上下都不愿做這個手術,但醫生說她的子宮肌瘤已經有“鵝蛋那么大”了,而且是兩個,如果不做子宮全切手術,將來癌變后果不堪設想。為了保命她含淚點了頭。子宮摘除后,她一直悶悶不樂,有天晚上,我們在醫院里散步,她忽然問我:“一個女人,連子宮都沒有了她還算是女人嗎?”我一時無言以對。少頃我悵悵地說,咱中國沒有了子宮的女人恐怕已是千千萬……算是我對她的安慰。

翌年三月八日,國際勞動婦女節,單位工會主席提前一天通知:所有干部職工家屬明天都去婦幼保健站免費檢查身體。我回家高興地告訴妻子,沒想到妻子一時像觸了電一般猛然反彈,她大叫:“我什么都沒有了,我不去!”如此反復兩遍。我嚇了一跳,兩眼迷惘地望著妻子,她手里舉著一只茶杯,沒有摔下去,眼圈紅了,有晶瑩的淚花閃爍。唉,一個偉大的、與生俱來的、營造人類的巢說沒就沒了,我理解她的悲傷。

接踵而來的還是不順。先是更年期的提前到來,焦躁、失眠,無端的發熱、出汗,如此折磨十多年。再是下崗,被單位買斷工齡,失業。好在女兒女婿爭氣,他們從深圳“雙飛”到上海,結婚又生孩,買房又買車,給我們帶來了喜悅,帶來了希望。2011年9月,女兒待產,我與妻子先期趕到上海,從小外孫女呱呱墜地到上小學讀書,我們一待就是六七年,家里沒請保姆,妻子就是保姆。外孫女曈仔出生那年,我正好是大病全休之際,所有家務都由妻子承擔。妻子那時膝關節病發,上下樓都困難,在市六醫院打了針,疼痛減輕,依然要去買菜購物,日子還真是難熬。然最難熬的還是那個小把戲曈仔一歲多的時候,那個哭鬧很邪乎、很準時的,午夜凌晨她就又哭又鬧,怎么也止不住,我們叫她“半夜雞叫”。特別是在三九嚴寒之夜,妻子抱著小家伙在房間走著,嘴里咿咿呀呀哄著,整宿整宿不睡。有時候小家伙根本就不讓你上床,只能抱著走步;有時候她“批準”你上床睡,但你必須抱著她睡,而且還必須讓她睡在你的胸脯上。有時候,我不得不想辦法換個“新招”,我接過小把戲,一步一步走動,哼著電影《地道戰》里“鬼子進村”那一橋段配制的音樂,抑揚頓挫,陰陽怪氣,弄得妻子哭笑不得。有時這招兒還管用,有時竟哭鬧更兇。想想,養一個小孩子真是不容易!

曈仔鬧得更兇了,而且夜夜不休,妻子連最原始最傳統的“招兒”都使出來了。妻子很認真地對我說,寫幾張“招魂貼”吧。我知道她的意思,對著她苦笑,說有這個必要嗎?妻子說試試吧,就算是救救我的命吧。我寫了幾張“天皇皇,地皇皇,我家有個夜哭郎,過路君子念一遍,一覺睡到大天光”的小貼,夜深人靜時,像搞“地下工作”似的偷偷貼到臨路的大樹或墻壁上。妻子一天天憔悴,可她很少生怨。好些時候,我“驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處”……

為使“半夜雞叫”不叫,妻子將所有的法子都用盡了,包括改善飲食補鋅補鈣。等到曈仔午夜不再哭鬧,妻子發病了。有天早晨,妻子照例為一家人煮好雞蛋、蒸好包子饅頭、熬好米粥。自從胃切除后,我就有了一個怪毛病,早餐只能吃面條,妻子為我煮好面條外加一個荷包蛋。妻子看著我一邊吃面條一邊對我說,她昨晚就有些胸悶,這時候好像更厲害了。我用手觸觸她的額頭,沒發熱,但有點出汗,我知道胸悶又出汗不是什么好現象,趕緊幾下吃完送她上醫院掛急診。醫生幾經檢查診斷為“心包積液”,馬上住院治療。住院期間,又經痰液培養血液化驗乃至專家會診,排除了肺結核病,但醫生告訴我一個很壞的消息,說妻子是心包后面積液,這種情況很少見,而且抽去積液也很困難。我背著妻子偷偷地哭了,為什么會這樣啊?自己都病成這樣了,還在為全家老小弄一日三餐!我的心情沒有瞞過妻子,她看到我的眼窩有淚痕,問我怎么啦?我說沒什么,她又問是不是她身體有大問題?我岔開話題,對她說:老婆,你什么時候不嚇我呀,上個月你突發急性會厭炎,急診科醫生說再晚會兒來可能有生命危險,趕緊讓你進搶救室打點滴。那一次雖然有驚無險,但也讓我不敢回望。我望著她,心里暗暗為她祈禱:老婆,這一次你一定要闖過這一關!

許是上天眷顧,奇跡出現了,就在醫生正考慮如何進針抽水之際,妻子在服用一周藥物后,心包積液居然消失了。我們喜極而泣。

出院后,妻子心情很好,她對我說:老倌子,喝點酒吧。我見她很高興忙迎合說要得要得。我知道她能喝酒,年輕時候她以白酒回敬“貺杯”,把肉食站主任懟得鉆過桌底。她知道我不能喝白酒,且早戒了煙酒,她特地拿出高腳酒杯和女婿孝敬的紅酒,一人倒上一杯,我一時興奮竟而迂闊,端起酒杯說:將進酒。她沒聽清連忙問什么什么?我笑著說,我敬你。我碰了她的酒杯。我曾在深圳沙頭角中英街為她買過金項鏈金手鏈,在云南買回過翡翠手鐲,她似乎都不稀罕,這些東西沒戴幾天就進箱入篋了。此刻,我只想對她說一句祝賀祝福的話,還想說一句感激感恩的話,她卻夾上一塊我最愛吃的紅燒豬腳往我的碗里送,然后她很紳士地舉起酒杯靠攏我的酒杯,莞爾一笑:“一切盡在不言中。”

責任編輯 白連春