滇緬公路:血肉筑成的抗戰生命線

陸安

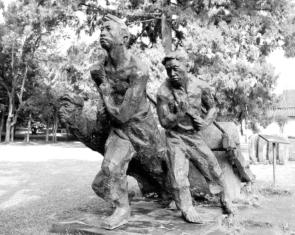

不到騰沖,很難理解抗戰文化的深刻內涵。小城中央,藍天白云之下,蒼松翠柏之間,坐落著赫赫有名的國殤墓園,凝固著永不消逝的抗戰記憶。停放在國殤墓園草坪上的大石碾,可以勾起人們無窮的想象。大石碾附近,則有一組男女老幼負重前行、敲石鑿山的群雕像。

遙想當年,騰沖所在的滇西崇山峻嶺、絕壁懸崖之間,多少淳樸而又可敬的民眾,就是用這種無比原始的工具,硬生生鑿出了一條關系國運興亡的生命線——滇緬公路。

木盒里的雞毛信和手銬

1937年8月,“七七事變”和“八一三”淞滬會戰的炮聲隆隆地響徹廣袤的中華大地,國家生死存亡、民族危在旦夕之際,蔣介石在南京召開國防會議。

去南京參會的龍云心中五味雜陳,一個在心中琢磨已久的“苦澀”方案即將公開亮相,匯報給蔣介石。

龍云醞釀的方案究竟是什么呢?就是中國接受外國援助的“輸血管道”一定不能讓日寇給截斷,云南可以修一條穿越莽莽群山、直抵緬甸仰光的公路。有了這條公路,中國就會立于不敗之地,這是關系抗戰命運的大計,不可等閑視之。

南京國防會議期間,蔣介石單獨聽取了龍云的匯報,深以為然,當即拍板:中央投資200萬元法幣,云南地方籌措200萬元法幣,從速修筑滇緬公路。

一條馳名中外的國際大通道,在戰火紛飛的危急時刻,浮出了歷史長河的水面。

滇緬公路起于中國昆明,止于緬甸臘戌,中國境內段長959.4公里。從昆明到下關為東段,長 411.6公里,以原滇西省道為基礎,已于1935年12月修通;從下關到畹町為西段,長547.8公里,全部為新修。

滇緬公路的重點和難點,其實在國內的西段。山崖絕壁之間,是遮天蔽日的原始森林;原始森林之中,則是令人談之色變、聞之膽寒的瘴癘。古往今來,少有人能在這瘴氣侵襲下幸免于難,就連最有勇氣的馬幫都避之唯恐不及。

1937年12月,滇緬公路正式動工。

一開始,不僅日本不相信中國短時間內能鑿通這條公路,就連美英等國也持懷疑態度。世界權威專家斷言,沒有3年工夫,不可能修成此路。結果,9個多月后,1938年9月,滇緬公路全線通車,各國不禁為之瞠目結舌。

那么,奇跡是怎樣出現的呢?

修筑滇緬公路期間,施工沿線到處可以聽到悠揚、動聽的歌謠:“修公路呦,大建樹;鑿山坡呦,就坦途;造橋梁呦,利濟渡……”這首歌謠的作者,是滇緬公路關鍵地段龍陵縣的縣長王錫光。王錫光一生中印象最深的就是接到龍云從省城發來的一個木盒,打開一看,里面竟是一封插著兩根雞毛的“雞毛信”,上面有龍云的親筆簽名,交代了限期筑路的任務;另外,就是一副鐵手銬。

王錫光對身邊的少數民族土司說:“若不能按時完成修路任務,就一起去跳潞江!”潞江就是今日之怒江。王錫光夜以繼日地奮戰在工地上,寫出了名噪一時的《筑路歌》,也活活累瞎了自己的一只眼睛。

筑路工地上催人淚下的身影

究竟是什么讓王錫光縣長急瞎了一只眼睛呢?是條件差、工期緊、任務重,外加種種不盡如人意的因素。

從下關到畹町這段公路,須完成土方1989萬立方米,石方187萬立方米。這是當時中國公路建設項目中空前艱巨的浩大工程。公路采用傳統的彈石路面,即不鋪設柏油的泥土碎石路。因為柏油對于當時的中國來說是奢侈品,根本用不起。這碎石路,需要靠民工采集、鋪設、碾壓才能完成。

穿越80多年的時光,今天再次凝視當年那些已經變得模糊不清的現場照片,依然令人感到一種難以言說的震撼和傷痛!

如果說照片留給人們的是直觀印象的話,那么,文字的記載則從不同的側面詮釋了這條公路誕生的艱辛與磨難。

中共云南省委黨史研究室編纂的《云南全民抗戰》一書記載:參加修筑滇緬公路的民工,“不但不給工資,并須自負行裝工具,自備糧食”。為爭取時間、如期完成工程,民工白天苦干,夜間還要突擊。滇西的民眾不僅是用雙手、用汗水,更是用生命與鮮血來澆灌這條事關重大的交通線。

1938年9月21日的《云南日報》報道:“曾經有不少的征服自然的男女戰士粉身碎骨、血肉橫飛,怪可怕地死于無情巖石底下,怪凄慘地犧牲于無情的大江之中,還有不少的開路先鋒則死于惡性瘧疾的‘暴力之下。據大約統計,犧牲于上述種種緣故的男女民工不少于二三千人。”

炸不爛打不垮的抗戰生命線

滇緬公路一經筑成,就發揮了為中國抗戰輸血打氣的“輸血管”作用。當時的人們贊譽其為“血線”,其實寓意是極為深刻的:修筑滇緬公路,民工拋灑鮮血;保衛滇緬公路,中國遠征軍拋灑鮮血;使用滇緬公路,南洋機工拋灑鮮血。

“中國遠征軍”、“南洋機工”……諸多二戰史上的專有名詞,均濫觴于這條“血線”。10萬中國遠征軍出征異域,5萬多將士犧牲,累累白骨,汩汩血淚,為的不就是粉碎日寇切斷滇緬公路的險惡計劃——“斷作戰”計劃么?日寇處心積慮,從滇緬公路建成通車開始,就一直無所不用其極地必欲除之而后快,甚至赤裸裸地將其作戰計劃命名為“斷作戰”。

3000多名懷揣赤子之心從南洋回國支援抗戰的機工,開著首尾銜接、連綿不斷的卡車,晝夜不停地奔波在險峻且屢遭日軍飛機空襲的滇緬公路上。他們舍生忘死,不計得失,其中1000多人血灑疆場、為國捐軀。

正是在千千萬萬熱血健兒的努力之下,滇緬公路成為炸不爛打不垮的抗戰生命線。即使在最艱苦卓絕的時刻,中國也沒有只是企求別人的援助,而是力所能及地將自己的資源和財富輸送給同盟國,支援世界反法西斯戰爭。

滇緬公路在運行的3年時間中,波折不斷,命運多舛。先是1940年7月18日,迫于日本的壓力,英國簽訂封鎖滇緬公路緬甸路段的《克萊琪—有田協定》。該協定規定:“英國決定自1940年7月18日起,禁止軍械、彈藥、汽油、載重汽車及鐵路材料,經緬甸運入中國。禁運期定為3個月。”盡管有人認為這是英國的權宜之計,禁運的那3個月正是雨季,運輸量本來就不大,但卻足見英國的綏靖主義及對中國抗戰支持政策的搖擺不定。

10月16日,國民政府駐英大使郭泰祺與英國外長哈利法克斯會談商定:“英日協定禁運期滿,滇緬交通定于1940年10月18日重新開放。”中國的機工遂抓緊一切機會,爭分奪秒,試圖把失去的3個月時間奪回來,為祖國多運物資。

1941年12月,日軍偷襲珍珠港,挑起太平洋戰爭。1942年初,南洋各地相繼淪陷。2月底,日軍從暹羅(今泰國)攻入緬甸。危急關頭,為了保衛祖國的生命線,中國遠征軍入緬作戰,因指揮混亂、軍令不暢、環境惡劣、英軍消極等諸多原因,功虧一簣,兵敗撤退。

5月,日軍從緬甸攻入中國滇西,怒江以西的騰沖、龍陵等地失陷。5月5日,為阻止日軍渡江,中國工兵炸毀了橫跨怒江兩岸的滇緬公路咽喉要沖惠通橋,滇緬公路隨即成為“斷頭路”,但中國也守住了怒江天險,守住了怒江東岸的大片國土。

滇緬公路是一條維系抗戰的生命線,更是一塊凝聚士氣人心、弘揚愛國主義的精神高地。修筑、保衛和使用這條公路的過程,就是中華民族同仇敵愾、不畏艱險、民族精神發揚光大的過程。多少動人的事跡,多少感人的英雄,都永遠存活在史冊上,成為一座永遠閃爍著不滅光輝的歷史豐碑。

(摘自七一網七一客戶端/《縱橫》)