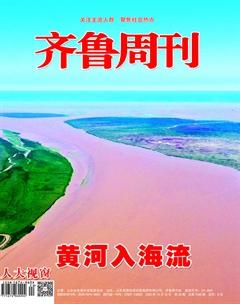

黃河入海流

本刊編輯部

黃河是中華民族的母親河,是中華文明的搖籃,中華民族最深刻的鄉(xiāng)愁就流淌在奔流不息的黃河之中。

“黃河之水天上來,奔流到海不復(fù)回。”萬里黃河,從巴顏喀拉山北麓涓滴成流,一路收集眾多支流,穿青海、四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南,在菏澤東明縣焦園鄉(xiāng)辛莊村進入山東。在山東,黃河全長628公里,經(jīng)過菏澤、濟寧、泰安、聊城、德州、濟南、淄博、濱州、東營9市的25個縣(市、區(qū)),在東營市墾利區(qū)注入渤海。

2019年9月18日,習近平總書記出席黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展座談會并發(fā)表重要講話。習總書記指出,保護黃河是事關(guān)中華民族偉大復(fù)興和永續(xù)發(fā)展的千秋大計。黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展,同京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展一樣,是重大國家戰(zhàn)略。至此,在國家頂層戰(zhàn)略體系中,山東終于有了一席之地。

作為沿黃九省區(qū)唯一地處東部、唯一沿黃又沿海的省份,山東在“黃河戰(zhàn)略”中具有重要地位,有責任、有信心、也有能力抓住這一歷史性機遇,當好“黃河戰(zhàn)略”的龍頭。

黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展上升為重大國家戰(zhàn)略一年間,山東牢記習近平總書記“讓黃河成為造福人民的幸福河”“發(fā)揮山東半島城市群龍頭作用,推動沿黃地區(qū)中心城市及城市群高質(zhì)量發(fā)展”重要指示要求,科學謀劃山東沿黃地區(qū)發(fā)展的思路目標、重點任務(wù)、政策措施、工程項目,主動對接沿黃兄弟省區(qū),堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,加強生態(tài)環(huán)境保護,改善群眾生產(chǎn)生活,堅定走綠色、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展之路。(本專題4-35頁)

大禹治水與中華文明的肇始息息相關(guān)。德州禹城因大禹在此治水而得名。圖為德州禹城大禹塑像。

高點定位、系統(tǒng)謀劃

資料顯示,山東省的常住人口占沿黃9省(區(qū))的24%,經(jīng)濟總量占32%,進出口總額占50%以上。2019年,沿黃9市 GDP、財政收入年均增速高于全省平均水平,新動能創(chuàng)造的增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重近50%。全省產(chǎn)量在10億斤以上的糧食生產(chǎn)大縣,有80%分布在黃河沿線。

如何抓住黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略的歷史機遇,推動山東“走在前列、全面開創(chuàng)”,編制一部高質(zhì)量規(guī)劃是重中之重。

省委、省政府高度重視黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展省級規(guī)劃編制工作,成立了由省委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、16個省直部門主要負責同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。省委書記劉家義兩次主持召開專題會議,研究推進規(guī)劃編制工作。今年6月15日至18日,劉家義就推進我省黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展進行調(diào)研,一行從黃河入魯?shù)谝豢h菏澤市東明縣啟程,沿黃河大堤從西南往東北方向,途經(jīng)濟寧、泰安、聊城、德州、濟南、淄博、濱州等市,最后抵達東營黃河入海口。

在規(guī)劃編制過程中,山東組建了由28位頂尖專家組成的高層次專家咨詢委員會,由王浩、陸大道、方創(chuàng)琳、吳志強、方濱興、孫凝暉等6位“兩院”院士領(lǐng)銜。今年疫情防控期間,規(guī)劃起草人員對28位專家逐一登門拜訪,送上規(guī)劃初稿,面對面聽取專家意見建議。

編制黃河規(guī)劃,省情要摸透。今年6月19日,從省市縣三級抽調(diào)的400名工作人員分成25個小組,奔赴山東沿黃25個縣(市、區(qū)),每縣蹲點2周,圍繞生態(tài)保護、污染治理、黃河安瀾、水資源利用、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)、文化等7個方面進行大普查、大摸底,形成了1個總報告、7個專題報告、25個分報告。省發(fā)展改革委根據(jù)摸上來的情況,對規(guī)劃初稿進行了修改完善。

共同抓好大保護,協(xié)同推進大治理,需要全流域合作。山東主動與上游八省區(qū)進行了多輪對接,就黃河—渤海陸海聯(lián)動污染治理、打造沿黃達海鐵路大通道、建設(shè)“智慧黃河”等重大事項達成了共識。一幅聯(lián)動合作、惠及人民的“幸福河”藍圖,漸漸清晰。

堅持問題導(dǎo)向,打好生態(tài)保護主動仗

山氣日夕佳,飛鳥相與還。在東營黃河三角洲國家級自然保護區(qū),與過往相比,以東方白鸛、黑嘴鷗等為指示性物種的鳥類種類、數(shù)量均大幅度增加,有效保護了生物多樣性。山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū)科研中心負責人王安東長期在基層、一線從事生態(tài)保護與恢復(fù)技術(shù)工作,他介紹說,目前,保護區(qū)內(nèi)鳥類由建區(qū)時的187種增加到368種;植物種類由1995年的393種增加到現(xiàn)在的685種,其中野生種子植物193種,是中國沿海最大的新生濕地自然植被區(qū)之一;昆蟲調(diào)查鑒定512種,其中99種為山東省新記錄。

初秋的東平湖,清風徐來,波光粼粼。作為黃河下游唯一的蓄滯洪區(qū),東平湖曾經(jīng)是個“病湖”,31萬畝湖面有12.56萬畝圍網(wǎng)養(yǎng)魚,餐船垃圾也扔到湖里,水質(zhì)很難達到國家Ⅲ類標準。近年來,東平縣開展清網(wǎng)凈湖、餐船取締、拆違清障等九大攻堅行動,東平湖重現(xiàn)昔日芳姿。“目前,東平湖和主要支流大汶河水質(zhì)穩(wěn)定達到了Ⅲ類標準。”東平湖管理委員會主任、老湖鎮(zhèn)黨委書記陳其林表示,2015年開始實施的庫區(qū)避險解困工程今年上半年已全面完工,投資2.3億元的20公里湖東濱湖生態(tài)林帶示范工程正在加速推進,東平湖朝著“分得進、守得住、退得出、保安全”的目標又邁進了重要一步。

黃河流域的問題“表象在黃河,根子在流域”。一年來,山東堅持生態(tài)優(yōu)先,評估調(diào)整生態(tài)保護紅線使之“應(yīng)劃盡劃”,統(tǒng)籌山水林田湖草系統(tǒng)治理,持續(xù)加大水生態(tài)水環(huán)境保護和修復(fù)力度。

黃河灘區(qū)居民遷建,事關(guān)黃河安瀾,更是民生大事。2017年,山東啟動灘區(qū)脫貧遷建,提出通過外遷安置、就地就近筑村臺、筑堤保護、舊村臺改造提升、臨時撤離道路改造提升等5種方式,到2020年年底全面完成60萬灘區(qū)群眾的遷建任務(wù)。目前,灘區(qū)脫貧遷建已勝利在望。遷建完成后,山東將啟動灘區(qū)生態(tài)整治和保護工程。

經(jīng)濟正在變新、變輕、變綠

因黃河而興、因黃河而美、因黃河而強。受黃河滋養(yǎng)潤澤的山東段沿岸各市“千帆競發(fā)”,在守住生態(tài)紅線的同時,立足自身特色,走出一條高質(zhì)量發(fā)展之路。

在淄博,成功研發(fā)出氯堿行業(yè)“中國芯”——氯堿離子膜的東岳集團,又開始攀登世界氫能高峰。燃料電池膜生產(chǎn)線的配套原材料生產(chǎn)基地今年6月已投產(chǎn),第五代燃料電池膜生產(chǎn)線今年也將投運。2010年至2019年,東岳的產(chǎn)值翻了一番多,但用水量和排水量基本保持不變……

淄博高青沿黃風光。

在菏澤,鄄城菏澤生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園內(nèi),原來主打抗生素原料藥生產(chǎn)的睿鷹制藥集團,正在建設(shè)一套智能化柔性共享平臺:119個標準化生產(chǎn)模塊柔性組合,可以生產(chǎn)幾乎所有藥品,可為新藥節(jié)約2-3年的產(chǎn)業(yè)化時間。裝置還沒建好,30多個醫(yī)藥新品種已經(jīng)簽約。

在山東濱州,渤海科創(chuàng)城正在如火如荼地建設(shè),以渤海先進技術(shù)研究院、魏橋國科(濱州)科技園為雙核心,集產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、高等教育、國際會展以及優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療、商住等配套設(shè)施為一體,科創(chuàng)城致力于建設(shè)功能完善、互為補充、產(chǎn)城深度融合的科創(chuàng)新區(qū)。

在濟南,一年裝滿一座25層寫字樓、17萬平方米產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)“竣工即可裝滿”,引入87個高端創(chuàng)新團隊、200多項前沿成果,孵化高技術(shù)企業(yè)77家,山東產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院交上了這樣的周年答卷;

“龍頭”集聚,人才聚集,園區(qū)科研成果、先進技術(shù)成果落地,串聯(lián)起的高質(zhì)量發(fā)展鏈條在黃河流域得以延伸。

讓寶貴的黃河水支撐起更有效益、更為長遠的發(fā)展,山東全力推進新舊動能轉(zhuǎn)換。2018年以來,山東累計治理“散亂污”企業(yè)超過11萬家,關(guān)停化工生產(chǎn)倉儲企業(yè)1500多家,化工園區(qū)從近200家壓減到84家。同時,推進“現(xiàn)代優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群+人工智能”“領(lǐng)航型”企業(yè)培育計劃,大力培育壯大新動能、改造提升傳統(tǒng)動能。2020年上半年,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到44.4%,3年提高6.3個百分點,“四新”經(jīng)濟增加值占比由2017年的21.7%提高到2019年的28%,高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量3年翻了一番多,達到1.1萬家。黃河邊的山東,經(jīng)濟正在變新、變輕、變綠。

城市群是引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的主要空間載體。山東強化頂層設(shè)計、完善推進機制、出臺指導(dǎo)意見,支持省會、膠東、魯南經(jīng)濟圈一體化發(fā)展。如今,在省會經(jīng)濟圈七市,實現(xiàn)了企業(yè)開辦全域通辦、藥品耗材聯(lián)合采購、公積金異地貸款和信息互查、濟南公園年票通辦;在膠東經(jīng)濟圈五市,圈內(nèi)看病“一卡通”;在魯南經(jīng)濟圈四市,文化旅游資源對內(nèi)同城化、對外共推精品線路……交通聯(lián)系更便利、產(chǎn)業(yè)協(xié)作更密切、要素流動更順暢,山東半島城市群更加充滿活力。

基礎(chǔ)設(shè)施薄弱是制約沿黃地區(qū)發(fā)展的突出問題。9月9日,“萬里黃河第一隧”濟南黃河隧道又刷新了掘進數(shù)據(jù);齊魯黃河大橋、鳳凰黃河大橋豐姿初現(xiàn);黃河北岸主城區(qū)正在加快建設(shè)。不久的將來,濟南將從“大明湖時代”跨入“黃河時代”,擁河而興的新濟南,將發(fā)揮更大的輻射帶動作用。

在山東,魯南高鐵、濟鄭高鐵正在加緊建設(shè),魯南高鐵曲阜至菏澤段、菏澤至蘭考段有望2021年底前建成通車,濟鄭高鐵預(yù)計2023年建成通車;雄商高鐵年內(nèi)有望開工建設(shè);濟濱高鐵擬于年內(nèi)開工……隨著這些重大基礎(chǔ)設(shè)施的建成,山東沿黃地區(qū)將注入更強勁的發(fā)展動力。

欲窮千里目,更上一層樓。隨著黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展重大國家戰(zhàn)略的深入實施,山東必將拓寬發(fā)展新空間、厚植發(fā)展新優(yōu)勢,努力在“讓黃河成為造福人民的幸福河”中貢獻更大力量。