李井泉率部開辟大青山抗日根據地

楊曉哲

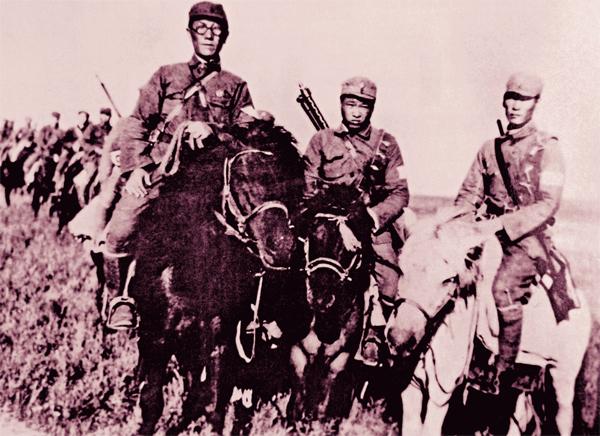

1938年9月,李井泉(戴風鏡者)率部進軍大青山

晉綏抗日根據地是抗戰時期中共華北四大根據地之一,其中“綏”特指綏遠省的大青山一帶。1938年秋,八路軍120師李(井泉)支隊挺進大青山,創建了這塊條件最艱苦的抗日根據地。

筆者以八路軍往來文電、日軍作戰計劃和當年地圖等原始資料為依據,對李支隊的組建背景和出發時間、地點、路線進行詳細梳理,寫成此文。

毛澤東考慮在大青山創建根據地

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發。8月25日,紅軍主力改編為八路軍,納入國民革命軍戰斗序列。9月初,120師東渡黃河開赴晉西北。

10月21日,八路軍總部對各師作戰區域進行了部署,其中“一二○師在晉西北、綏東”,“包括大同以西、平地泉(今烏蘭察布)、歸綏(今呼和浩特)之線以南”。

此前五天,日軍攻占包頭,(北)平(歸)綏鐵路全部陷入敵手,大同、平地泉、包頭都是平綏鐵路上的重要節點。

當時,八路軍總部準備成立晉綏察、晉察冀、晉冀豫和晉西南四個軍區,其中“以晉西北、察西、綏東為晉綏察軍區”,由120師經營。

不難看出,在大青山創建根據地,由120師出兵順理成章。

大青山位于內蒙古陰山山脈中段,西起包頭,東至烏蘭察布,橫亙約350公里。由此往北到內外蒙古邊境為草原地貌,無險可據。

1938年3月29日,毛澤東致電120師并告八路軍總部,詢問:“能否沿大青山脈創造一個游牧性質的騎兵支隊?如可能則該支隊西走新疆邊境,東迄滿洲,整個內外蒙交界區域均可為其游擊地區,亦盼考慮見告。”順帶說一句,中央檔案館存檔的該電原件有兩份,另一份日期為3月30日,內容有一字之差,寫的是“游擊性質的騎兵支隊”。中央檔案館館藏的這兩份電報都是收件而非發件,因此難以判斷毛澤東擬寫的原始電文,究竟是“游擊”還是“游牧”。

該電發出一個月前,毛澤東在致各部的另一封電報中就曾提到大青山,當時徐州會戰剛開始。

毛澤東判斷,日軍拿下徐州后有兩個可能的進攻方向:一是沿平漢鐵路攻占武漢,一是沿隴海鐵路直逼西安。他認為,武漢、西安等幾個主要城市失守后,要堅持長期抗戰,必須建立包括山西在內的六個根據地作為主要戰略支點,以及包括大青山脈在內的四個輔助支點。

5月中旬,徐州失守已成定局。毛澤東指出:“徐州失守后,判斷敵將以進攻武漢為作戰計劃之中心。”為此,他在5月14日給八路軍總部和120師的電報中提出:“在平綏路以北沿大青山脈建立游擊根據地甚關重要,請你們迅即考慮此事。”

在大青山創建根據地,由此進入實施階段。

在此之前,毛澤東曾致電120師和宋時輪,要求對平綏鐵路以北能否建立游擊根據地進行調查。

宋時輪原為120師358旅716團團長,1937年9月底率該團第2營組成120師宋支隊。

此前,宋支隊接到八路軍總部在“冀東、熱南、察東北創造抗日根據地”的命令,已于6月初東移到了冀東一帶。

6月7日,120師致電毛澤東并報八路軍總部,告知:“宋支隊現到昌平地區,轉到大青山可經宣化、興和沿山脈西進。該支隊的調動請你們指揮。”

八路軍總部對此提出了不同意見。

6月10日,朱德、彭德懷致電毛澤東,力陳宋支隊“在熱察冀邊建立根據地”的重要性,并提出在大青山建立根據地,“我們意見組織騎兵前往為宜。如同意,請將陜北騎團抽出與一二○師之騎營合編支隊前往。如陜北騎團不能抽出時再由前方另設法”。

6月11日,毛澤東給八路軍總部和120師發來電報,告知“陜北騎團現控制河套蒙古廣大區域”,“故不能調動”。同時指出,“大青山脈的重要性如來電所述。該地應派何種部隊、何人指揮及如何作法,由你們依據情況處理之”,“部隊須選精干者,領導人須政治軍事皆能對付,且能機警耐苦,而有決心在該地創立根據地者”。

6月12日,八路軍總部致電120師并報毛澤東:“軍委意見在大青山建立根據地,經過我們詳細考慮,請堅決派李井泉率一個建制團去。本日午前電你們派一個營附騎兵作廢。”

李井泉受命組建大青山支隊

李井泉時任120師358旅政委,正在山西神池八角堡,率該旅716團休整。

此前,358旅曾在五寨整訓補充,旅部和716團駐防東關,715團在右所。

5月4日,為配合傅作義的35軍反攻歸綏,358旅旅長張宗遜率716團開赴雁北。

山西境內的長城有內(南)、外(北)兩道,內長城有幾個著名關口,從偏關往東依次是寧武關、雁門關、平型關。外長城從偏關往東有兩個關口,分別是右玉北面的殺虎口和大同北面的鎮川口。

雁門關長城沿線到外長城之間地區統稱雁北,從雁北出殺虎口就是綏遠,也稱“口外”。

35軍反攻歸綏失敗后向偏關南撤,途中頻遭日軍攻擊,狀況堪憂。6月3日,李井泉和358旅參謀長姚喆奉命率715團從五寨出發進入雁北,掩護友軍撤退。

看一下此后715團的行動路線:

6月5日下午4時,李井泉、姚喆與715團到達八角堡宿營,6日進到偏關石火子,與旅部和716團會合。

6月10日,張宗遜率715團開赴井坪(今屬平魯)附近活動,李井泉率旅部和716團開到八角堡附近三道溝休整。

6月12日,即八路軍總部令120師“堅決派李井泉率一個建制團”去大青山的當天,李井泉電告張宗遜和師部:“我們和(七一)六團現在八角整理未動。”

6月16日8時左右,張宗遜率715團在平魯鳳凰城村和左云公路之間的臺子村伏擊日軍,打了一個漂亮的殲滅戰。

有人回憶說,臺子村的這次伏擊是李井泉率部前往大青山途中所為,這應該是個誤會,此時120師尚未決定派715團去大青山。

6月19日,張宗遜致電120師師部并告“李姚”(指李井泉和姚喆):715團第3營留在平魯西南游擊,其余部隊集中在乃河堡以北的喬溝村一帶,休息兩天后轉移到朔縣、大同線和大同、平魯線交通要道上活動。

6月22日,張宗遜接到120師師部電令:“井泉姚喆率七一五團組成大青山支隊,去綏遠大青山活動,李姚到七一五團后,宗遜回五寨。”

隨后的往來電報中,大青山支隊亦被稱為李支隊。

6月27日,715團開到井坪以西的賈家堡(今偏關賈堡)、南辛莊一線集結,做去大青山的準備工作。

兩天后,李井泉和120師政委關向應來到了賈家堡。

7月1日,關向應向715團連以上干部傳達中央決定,李支隊正式組成。

7月3日,張宗遜與關向應一道,離開715團,經五寨、岢嵐,于7月8日回到嵐縣120師師部駐地,358旅政治部主任張平化也去了五寨。

李支隊在賈家堡休整期間,補充了兩部電臺和4.5萬發七九式步槍子彈。7月4日,李井泉電告120師師部:“(七一)五團病員很多藥品甚缺,請再補充一批藥品。”同時詢問“延安干部是否到嵐縣,何時可到請示”。

李支隊組成后,為等待隨行的戰動總會工作團和游擊第4支隊,曾先行進入綏遠,偵察路線了解敵情。

戰動總會的全稱是第二戰區民族革命戰爭總動員委員會,是中共和閻錫山于1937年9月成立的統一戰線的組織,主任續范亭。這個組織實際由中共控制,其軍事部長、宣傳部長、組織部長,分別由程子華、鄧小平、南漢宸擔任。

7月8日,李支隊主力離開賈家堡北進到平魯以西,同時第2營東移到山陰縣的前、后榆林村一帶,等待工作團和4支隊。據《朔州地名志》載,榆林村也叫榆嶺村,因“有道長滿榆樹的山嶺”,前、后兩個村子故得名。

7月10日,李支隊主力北進到右玉西北的蔡家屯、郭家堡一帶集結,準備進入綏遠,“留第二營在前、后榆嶺一帶活動并做歸隊工作,并等姚黃”。

“姚黃”指姚喆和黃政,黃政時任戰動總會游擊第4支隊副支隊長。姚喆此時帶電臺前去接應4支隊。

4支隊由太原成成中學師生組成,準備隨李支隊前往大青山,此時正在五寨整訓。支隊長劉墉如是成成中學校長,此時離開支隊被派去嵐縣搞統戰,擔任閻錫山兼校長的第四專區民族革命中學校務主任。

各項工作緊鑼密鼓進行中

7月14日,李支隊主力在殺虎口以北設伏,準備襲擊日軍汽車。因走漏消息,“敵派裝甲車六輛來攻”,八路軍隨即撤離,伏擊未果。

7月15日,李井泉向120師師部報告“(七一)五團在行動以前減員很大”,“請令騎兵營撥數十人補充”。師部隨后將騎兵營一個連約百人配屬給李支隊。

7月28日,李井泉分別電告120師師部與張宗遜,“決派一營由王(尚榮)指揮向大同豐鎮線活動,騎(兵)營派一個連向豐鎮以北鐵道線活動”,“我及一個營仍在天成村附近,準備襲擊香火地(今涼城廂黃地)”,“第二營尚在前、后榆嶺集結待黃姚”。

7月29日,李支隊第1營開到大同以北的沙河堡(今大同市新榮區沙河堡)附近,進行破路并襲擊火車。

這一時期,建立大青山抗日游擊根據地的其他各項準備,也在緊鑼密鼓進行中。

7月,戰動總會成立了一個幾十人的晉察綏邊區工作委員會,武新宇為主任,編成工作團,準備隨李支隊去綏遠工作。

7月26日,工作團由岢嵐出發前往五寨,去會合在那里整訓的4支隊。

與此同時,120師在軍事上進行了相應部署,以“配合李支隊勝利地完成任務”。具體為:

令第359旅“七一八團組成一個支隊越過平綏路以北,依托興和以東山地發展,在集寧、豐鎮之線以東,張家口以北建立游擊根據地”,在東邊為李支隊提供緩沖地帶。

令“警六團與師騎營以廠漢營為重心,警六團則沿滿汗山口北及西北發展工作,騎兵營則向豐鎮、集寧線發展工作”,在南邊為李支隊建立后方。

滿汗山也常寫成蠻汗山、蠻漢山、滿漢山,位于涼城西北,平綏鐵路以南。

這樣一來,李支隊如果在大青山遇到困難,無論往東還是往南,都能得到接應。

李井泉率部和4支隊、工作團會合完畢

8月1日,戰動總會晉察綏邊區工作委員會與4支隊一起,在五寨參加紀念“八一”建軍節11周年大會。358旅政治部主任張平化在會上講話,就開辟大青山抗日游擊根據地問題作了動員。

有人回憶說,張宗遜、李井泉這天在大會上講了話,實際上兩人當時均不在五寨。

《張宗遜回憶錄》自述“為了保障李支隊(大青山支隊)順利進入大青山地區”,“二十五日,我即帶七一六團再一次開赴雁北”。8月1日,張宗遜與716團正在雁北岱岳鎮附近,準備襲擊榆林車站。而李井泉此時正在殺虎口外,帶領715團第3營準備伏擊日軍。

8月2日,4支隊和工作團在姚喆、黃政帶領下從五寨出發,開赴雁北與李支隊會合。

有人回憶說,715團與4支隊、工作團一起從五寨出發,所以五寨是大青山支隊出發地,這個說法值得商榷。

如前所述,6月3日,715團離開五寨時,尚未受領去大青山的任務。6月底,李井泉到賈家堡與715團會合,宣布成立李支隊,此后由賈家堡出發向綏遠開進,再未回過五寨。

因此,8月2日從五寨出發的,只有4支隊和工作團數百人,李支隊并不在內。

4支隊和工作團從五寨出發這天,日軍駐蒙軍第26師團和偽蒙軍把殺虎口外的廠漢營團團圍住,準備次日清晨對這一帶的中國軍隊發起攻擊。

日軍一改單路攻擊或兩路夾擊,從綏遠豐鎮、平地泉、卓資山、涼城,以及山西大同、左云、右玉調集了大批兵力,分成十幾路對廠漢營進行合擊。

據日軍駐蒙軍司令部昭和十三年八月(1938年8月)《戰時月報》敘述:“前月末對大海(今涼城岱海)東北方地區盤踞的敵匪進行討伐后,敵軍向廠漢營方面退卻。”

日軍判斷,“在廠漢營一帶集結的敵軍,有郭希鵬(國民黨騎兵第二軍)、慕新亞(國民黨新編騎兵第五師)部隊及共產匪等四五千人”。

日軍眼中的“共產匪”似指120師騎兵營。該營以廠漢營為駐地,不斷襲擊附近敵軍和平綏鐵路車站,蘇集、馬蓋圖、紅沙壩等車站,都被他們襲擊燒毀過。

根據日軍作戰計劃,合擊目標是退卻到廠漢營的國民黨軍,以及一直駐扎此地的120師騎兵營。李支隊主力雖然幾天前到了這一帶,但尚未與日軍交手,對敵威脅不大。

8月2日下午4時,李井泉向120師師部匯報:“估計明日敵分途進占廠漢營,附近友軍為新編五師、騎二軍郭部,似無決心作戰。”

當晚,李井泉帶第3營從廠漢營外圍撤回雁北,并調第1營從大同前來會合,準備伏擊經寧魯堡北進的日軍。因第1營途中遭遇敵軍被迫繞路馬頭山,延誤了時間,伏擊未能實現。

8月3日晚,王尚榮率第1營趕到左云陳家窯,與李井泉和第3營會合。

8月4日8點,李井泉電告120師師部:“本晚擬由左云西端回到前后榆嶺附近。”

這天清晨,姚喆也向120師師部打來電報說:“我們及四支隊和工作團昨日夜共走了一百廿里,今天晨六時到達了東水間大休息(東水間離平魯東南約四十里)。”

東水間即東水澗,現在平魯的東村、西村。

姚喆這支隊伍從五寨出發后,途經神池八角堡、朔州利民堡到達東水間,準備前往榆林村一帶會合李支隊。

8月6日晚8時,李井泉向120師師部報告:當日與4支隊和工作團在前后榆林附近的馬營(今山陰縣吳馬營)會合集結,“擬在此準備二三天”,然后向大青山進發。

大批日軍出現在李支隊北進路線上

8月8日13時,李井泉電告120師師部“我們決本晚分兩路進到左云東南、西南地區,明晚決到左云以北地區集結”,“擬到左云以北地區后,分兩路經涼城東、西,沿蠻漢山到大青山”。

電報中的“我們”,指李支隊與隨同行動的4支隊、工作團,為便于敘述,以下統稱“李支隊”。

8月9日,120師向毛澤東和八路軍總部匯報:“李支隊支隊長李井泉、參謀長姚喆率七一五團,現在平魯以東之榆林一帶,正向綏遠行動。”

8月8日晚,李支隊從前后榆林附近出發向北開進,行至左云西南的大小馬營、觀音堂一帶宿營休息,其時天降大雨。

很快,偵察員來報,不遠的向陽寨(今左云向陽寨)附近發現大批日軍,正在李支隊北進路線上。

情況緊急,李支隊當機立斷,迅速向西南方向轉移,冒雨行軍百余里,于8月9日到達井坪以北的劉小峰(今平魯劉小峰村)休息,與日軍擦肩而過。

8月10日,李井泉、姚喆向120師師部報告“向陽堡(今平魯向陽堡村)之敵昨日發覺我在劉小峰集中,午后六時一部向我威脅,我掩護至黃昏即西移,我傷亡四人”,“決死隊、四支隊均隨我們回至賈家堡附近”。

據當天情報,這次日軍在雁北從東、北、西三個方向多地出兵,進行向心合擊,與日軍圍攻廠漢營情況相似。

為此,李井泉于8月11日分別向毛澤東和120師師部作了匯報:“根據敵此次圍攻廠漢營及雁北經驗,敵在戰術上有新的表現……”

120師師部也于當日給毛澤東和八路軍總部發去電報,告知“(左云敵)八日(進到)左云以南五十里之向陽寨,平魯敵一部九日進到平魯東南五十里之向陽堡,岱岳、井坪之敵(均)在移動,企圖圍攻李支隊”,“李支隊九日夜間已轉移,十號到達井坪西之乃河堡一帶”。

為配合行動,120師“令王震派一支隊到平綏路繼續到興和方面活動”,“派警六團十三號由五寨出發配合李支隊行動,將來在涼城以東豐鎮以西之廠汗(漢)營地區創立游擊根據地”。

120師提出:“李支隊暫在井坪以西地區休整數天,待警六團到達并騎兵營以援擊姿勢擾襲敵人,尋找敵人弱點,抓緊有利時機打一二次仗,以后情況再決定向綏遠前進執行新任務。”

8月12日,毛澤東復電120師:“根據井泉真(11日)電及你們來電,去大青山行動以暫緩執行為宜。”

從日軍資料看,李支隊北上遇阻是個巧合。

據《戰時月報》,日軍這次“討伐”目標是吳兒城(今山陰吳兒城村)及西部地區。吳兒城位于李支隊集結地前、后榆林村東南約40公里處,在岱岳鎮以西。

為什么是吳兒城?

李支隊騎兵連

日軍檔案顯示“七月底八月初,約二千共產第百二十師系匪團(正規軍)由朔縣方面至岱岳鎮西方吳兒城一帶北上侵入”,“其中一部一千人于八月四日向同蒲線榆林站守備隊襲擊”。

日軍所指,是358旅第716團。為配合李支隊北上,該團于7月25日從五寨開赴雁北。

8月4日,120師向八路軍總部報告:“七一六團第三營昨晚襲擊岱岳南之榆林(車站),將守敵五十余人全部擊斃。”“七一六團主力四日晨在岱岳以南泥(河)附近伏擊岱岳增援之敵,激戰三小時,毀敵火車一列,斃敵百余……”

日軍派出的第一批增援力量損失殆盡,第二批援兵在飛機掩護下乘十余輛汽車從岱岳趕來,716團安全撤退。

這次襲擊對日軍震動不小。當月日軍戰報中,敵情、治安、圖注,首要位置全是榆林站被襲。日本記者還以《榆林站悲慘事件》為題,詳細報道了被襲經過,“現場慘狀非筆墨所能盡述”。

日軍情報顯示“岱岳鎮西方地區盤踞敵第八路軍第百二十師一部及其他共產匪兵力共約5000人”,于是從8月8日開始,調派第26師團“大同及朔縣地區警備隊討伐該敵”,“主力從左云、懷仁先向吳兒城,再至宋紅溝(今平魯宋紅溝村)和上、下面高溝(今平魯上、下面高村)的敵匪進攻”。

從時間和位置看,8月8日夜,李支隊在左云西南遭遇的,正是從左云南進的日軍主力,目標吳兒城。

襲擊榆林車站后,716團轉移到岱岳以東約45公里的義井附近,而日軍的“討伐”目標竟還是岱岳以西。

偏巧這片區域,此時只有李支隊在活動,所以認為日軍“企圖圍攻李支隊”。

這次與日軍遭遇,李支隊除在劉小峰附近“傷亡四人”外,未見其他傷亡報告。日軍“討伐”一無所獲之后,“于8月13日返回原駐地”。

8月14日,120師致電毛澤東和八路軍總部,決定“基本上仍照原定計劃”,“目前敵已撤退,李支隊與警六團即轉移廠漢營”。

李支隊由破虎堡進入綏遠

8月17日,李井泉、姚喆電告120師師部“我們決明十八日取道平魯以西進到廠漢營”,再次北上。

在此之前,120師警備第6團已從五寨出發向北開進,掩護李支隊行動。

8月21日,李井泉、姚喆向師部匯報,“我們今天已進到大河堡、響水營一帶宿營”,“準備明廿二日夜通過右玉以南之汽車道,進到廠漢營以南地區集結”。大河堡與響水營在右玉以西。

8月22日,李支隊只向北移動了約30公里。19時,李井泉、姚喆電告120師師部:“今天因下雨夜行軍看不見路,我們即在南崔家窯、新窯村、云石堡之線宿營,準備明天夜里通過右玉以南汽車(道)。”

這三個村子位于殺虎口西南約25公里處。

8月23日夜,李支隊從青楊溝附近出發涉過蒼頭河后,并沒有直奔殺虎口。

8月24日8時,李井泉、姚喆電告警6團和120師師部,我們本日到達殺虎口西南約20公里的“黃家窯、趙家窯、歐家村之線宿營”。先期進入綏遠的警6團,這天清晨襲擊了廠漢營,守敵偽蒙軍20余人被全殲。

8月26日10時,李井泉、姚喆電告120師師部:“我們本日在破虎堡、老曹溝一帶會合。”

破虎堡位于殺虎口以東約30公里的長城腳下山西境內,與綏遠境內的老曹溝(也稱老草溝,今涼城蘆草溝)相距三四里地,中間隔著古長城。

當天下午,李井泉、姚喆向120師師部報告,“五、六團本日進到天成村以南之十七號、十二號之線”,“本日晚決以五、六團主力襲擊天成村之敵”。

電報里的“五、六團”,分別指715團和警6團,“十七號、十二號”為村莊名字,位于破虎堡、老曹溝東北。

這兩封電報說明,8月26日李支隊在破虎堡附近越過長城進入綏遠與警6團會合,并于當天共同進到十七號、十二號一帶。

從軍事上看,殺虎口位于涼城香火地通往右玉的大路上,經常有日軍車輛往來。李支隊若從青楊溝直接北出殺虎口,遭遇敵軍風險很大,走破虎堡不但便捷,而且安全隱蔽。

說到過長城,殺虎口并非唯一通道,此時長城已有多處通路可供往來晉綏之間。8月初,李井泉率第3營、王尚榮率第1營從綏遠撤回雁北,就是分別從寧魯堡和馬頭山附近過的長城。

1939年1月,日軍參謀本部印制的《西部支那航空圖》上,清楚標有包括破虎堡在內的多條道路穿越長城。

所以能夠確定,李支隊首次過長城入綏遠之通路,是在殺虎口以東約30公里的破虎堡附近,時間是1938年8月26日。

8月26日,李支隊進入綏遠當晚,715團和警6團襲擊了天成村。由于敵軍堅守天主教堂,同時從豐鎮開來援兵,八路軍未能全殲守敵。

此戰,715團“共俘敵三名,繳步槍四支,燒敵汽車四輛。敵傷亡約數十名,我只傷亡七名”。

8月27日一早,敵軍從西邊香火地開來大批部隊增援天成村,李支隊撤到十七號村一帶休息,并于當日致電120師師部:“1.天成村敵已發覺我們企圖,我們為要迅速北移,決明日進到香火(地)以南地區,明晚轉移蠻汗山一帶,請示繼續越過鐵道。2.警六團為配合(七一)五團行動暫仍在天成村附近活動。3.此間天氣變化,五寨送來棉衣不能再等,只好由警六團以后派送。”

8月28日晚,李支隊進入蠻汗山。29日,李井泉、姚喆向師部報告:“我們為掩護主力向北轉移及籌集一批資材和等候后方棉衣到達,決定留一個營由姚喆指揮,以滿漢山為中心活動一短時期,以后根據情況再向北移。”

9月1日晚到2日8時,李支隊從卓資山以西的三道營、旗下營之間蒙古營附近越過平綏鐵路,進入大青山脈。

9月4日,李支隊向八路軍總部匯報:“我們東(即1日)晚通過平綏路時,敵曾以騎炮兵約二百人向□我激戰終夜,被我擊退。我傷亡數十人,冬(即2日)辰八時左右已全部進到鐵路以北。”

過鐵路后,李支隊一路向北,于當日經“羊坡子(今卓資縣羊坡子)、八墩(今卓資縣八岔山)、東合子(今卓資縣東河子六號),進入了大青山地區”。

至此,李井泉率部隊勝利完成挺進大青山的任務,并由此揭開綏遠抗戰新的一頁。