一次強(qiáng)降水過程的多尺度環(huán)流背景及成因分析

齊 鐸,張桂華

(黑龍江省氣象臺(tái),黑龍江 哈爾濱150030)

我國(guó)暴雨多發(fā)、頻發(fā),持續(xù)性或短歷時(shí)暴雨可引發(fā)洪水、城市內(nèi)澇、山洪等災(zāi)害,嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活[1]。一次強(qiáng)降水過程的發(fā)生是多尺度環(huán)流相互作用的結(jié)果,大尺度環(huán)流形勢(shì)為中尺度對(duì)流系統(tǒng)發(fā)生、發(fā)展提供有利的環(huán)境條件,中尺度對(duì)流系統(tǒng)決定了局地的熱力、動(dòng)力條件,二者相互作用決定了降水的位置、強(qiáng)度及持續(xù)時(shí)間[2]。自20世紀(jì)80年代以來,很多學(xué)者對(duì)產(chǎn)生暴雨的宏觀天氣條件及影響系統(tǒng)進(jìn)行大量的分析和研究,對(duì)暴雨成因已經(jīng)有了比較全面的認(rèn)識(shí)[2-4]。中尺度對(duì)流系統(tǒng)是強(qiáng)降水的直接制造者,近些年來,隨著觀測(cè)手段的改進(jìn)和觀測(cè)資料的時(shí)空分辨率不斷提高,對(duì)中尺度對(duì)流系統(tǒng)的研究開始受到更多關(guān)注。趙玉春等[5]對(duì)2010年造成舟曲暴雨過程的中尺度對(duì)流系統(tǒng)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)距離臺(tái)風(fēng)向暴雨區(qū)輸送高溫高濕水汽,是造成中尺度對(duì)流不穩(wěn)定的根本原因。趙宇等[6]對(duì)一次華北特大暴雨過程中的中尺度對(duì)流系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)中尺度邊界層急流是觸發(fā)暴雨過程的重要原因。很多學(xué)者從不同角度對(duì)暴雨的中尺度系統(tǒng)特點(diǎn)進(jìn)行分析,深化了對(duì)中尺度對(duì)流系統(tǒng)演變特征和產(chǎn)生原因的認(rèn)識(shí)[7-16]。

東北地區(qū)位于東亞夏季風(fēng)影響的最北端,同時(shí)受極地系統(tǒng)和副熱帶系統(tǒng)的共同作用,降水季節(jié)性顯著[17]。降水表現(xiàn)為強(qiáng)局地性和突發(fā)性的特點(diǎn),預(yù)報(bào)難度大且易引發(fā)嚴(yán)重的災(zāi)害[18]。東北冷渦是造成東北地區(qū)強(qiáng)降水的主要影響系統(tǒng)。吳迪等[19]、傅慎明等[20]、ZHEN等[21]、孫穎姝等[22]以及鐘水新等[23],分別從冷渦的熱力、動(dòng)力、云微物理、水汽來源及冷渦結(jié)構(gòu)演變等角度對(duì)冷渦暴雨的成因進(jìn)行探討。在東北地區(qū)冷鋒一般與冷渦相伴[17]。除冷鋒外,副高北側(cè)的暖鋒也是影響造成東北地區(qū)較強(qiáng)降水的原因。任麗等[24-25]分別從東北地區(qū)暖鋒暴雨的特征及發(fā)生機(jī)理等方面進(jìn)行診斷研究。臺(tái)風(fēng)或經(jīng)臺(tái)風(fēng)變性的溫帶氣旋在有利的條件下,也可以北上至東北地區(qū),從而給東北地區(qū)帶來強(qiáng)降水。任麗等[26]和孫力等[27]對(duì)正面影響東北地區(qū)的臺(tái)風(fēng)“布拉萬”的強(qiáng)度維持機(jī)制及降水的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入研究。王承偉等[28]對(duì)臺(tái)風(fēng)“燦虹”的變性過程進(jìn)行了深入分析并討論變性過程中強(qiáng)降水發(fā)生原因。劉碩等[29]分析了臺(tái)風(fēng)“獅子山”與溫帶氣旋合并過程,以及強(qiáng)降水出現(xiàn)的有利環(huán)境條件。除了受資料限制,以上對(duì)東北強(qiáng)降水過程的研究多集中在對(duì)天氣尺度環(huán)流背景的診斷分析,不同尺度系統(tǒng)間相互作用的分析較少。隨著自動(dòng)站、雷達(dá)和衛(wèi)星觀測(cè)時(shí)空分辨率的提高,也有一些學(xué)者對(duì)東北地區(qū)典型暴雨過程開展多尺度的成因分析。袁美英等[30]從中尺度對(duì)流系統(tǒng)觸發(fā)和演變過程,分析東北地區(qū)一次強(qiáng)降水事件的發(fā)生機(jī)制。孫軍等[31]對(duì)東北地區(qū)強(qiáng)降水多發(fā)時(shí)段的環(huán)流形勢(shì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)環(huán)流背景可分為低渦北上和冷渦東移兩種,并對(duì)兩類過程中的水汽來源和冷空氣作用及中尺度對(duì)流系統(tǒng)演變特征進(jìn)行深入研究。蔡雪薇等[32]對(duì)冷渦背景下的不同過程,中尺度對(duì)流系統(tǒng)的觸發(fā)過程進(jìn)行詳細(xì)診斷分析。徐玥等[33]從中尺度對(duì)流系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及有利環(huán)境背景角度,分析了東北地區(qū)一次龍卷相伴的暖區(qū)暴雨過程。

2014年7月19日夜間,黑龍江省西部發(fā)生短時(shí)強(qiáng)降水過程,降水過程持續(xù)時(shí)間約7 h。降水局地性強(qiáng)(圖1),國(guó)家級(jí)基準(zhǔn)站觀測(cè)到暴雨(24 h累積降水超過50 mm)集中在訥河、克山、依安、拜泉等4個(gè)相鄰測(cè)站,降水中心出現(xiàn)在訥河,24 h累積降雨量達(dá)95 mm。除此以外,其他站點(diǎn)24 h累積降水都在10 mm以下或者沒有降水。其中,與暴雨中心相鄰的明水站24 h就沒有降水出現(xiàn)。最大小時(shí)雨強(qiáng)為88.4 mm,累計(jì)降水量都來自短時(shí)強(qiáng)降水(降水量>20 mm/h)的貢獻(xiàn),短時(shí)強(qiáng)降水持續(xù)時(shí)間都<1 h。另外,降水同時(shí)還伴有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣。此次過程,持續(xù)時(shí)間短,降水強(qiáng)度大且落區(qū)集中,相應(yīng)的對(duì)流系統(tǒng)尺度小、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,突發(fā)性強(qiáng),全球和區(qū)域中尺度模式對(duì)此次過程存在明顯的漏報(bào),短期時(shí)段內(nèi)極難做出準(zhǔn)確預(yù)報(bào)。

鑒于預(yù)報(bào)中存在的可預(yù)報(bào)性差及次生災(zāi)害性強(qiáng)的問題,利用NCEP再分析資料、ERA5再分析資料和自動(dòng)站逐小時(shí)觀測(cè)資料對(duì)這次典型局地強(qiáng)降水過程的天氣尺度、中尺度環(huán)境背景及觸發(fā)機(jī)制進(jìn)行分析,并嘗試?yán)玫孛嬉氐难葑兲攸c(diǎn)探討中尺度系統(tǒng)內(nèi)部地面流場(chǎng)特征與強(qiáng)降水關(guān)系,增強(qiáng)對(duì)局地強(qiáng)降水產(chǎn)生原因的認(rèn)識(shí),為中尺度暴雨預(yù)報(bào)提供參考和依據(jù)。

圖1 2014年7月19日08時(shí)—20日08時(shí)累積降雨量(單位:mm)

1 大尺度環(huán)流特征

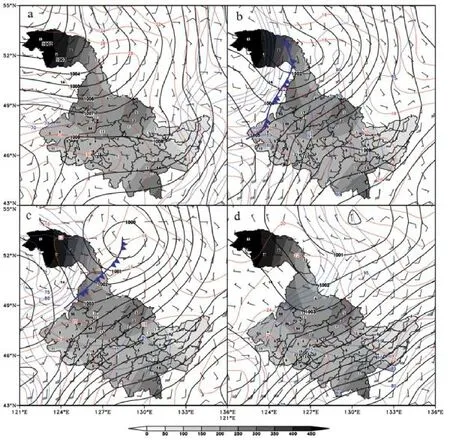

7月19日14時(shí)(圖2a),500 hPa高度場(chǎng)上黑龍江省西北部有弱冷渦向東移動(dòng),低渦前部850 hPa有低空切變線影響大興安嶺地區(qū),地面氣旋中心位于切變線東側(cè),系統(tǒng)隨高度向西傾斜,表現(xiàn)為明顯的斜壓結(jié)構(gòu);副高成塊狀位于我國(guó)東部,588 dagpm線北抬到45°N,比歷史同期偏北14個(gè)緯度(1981—2010年歷史平均值為31°N),副高外圍高能高濕的環(huán)境場(chǎng)為強(qiáng)降水的產(chǎn)生帶來有利條件。同時(shí)副高西南側(cè)有超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“威馬遜”登陸我國(guó)華南沿海,并沿副高南側(cè)東南氣流向西北方向移動(dòng),水汽從臺(tái)風(fēng)影響區(qū)隨副高西側(cè)的偏南氣流北上,到達(dá)東北地區(qū),為暴雨區(qū)源源不斷地輸送暖濕空氣;而200 hPa脊線偏西,位于蒙古東部。隨系統(tǒng)進(jìn)一步東移,冷渦強(qiáng)度有所加強(qiáng),20時(shí)(圖2b)高空冷渦中心影響范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,冷渦底部氣旋性曲率增加;850 hPa上切變線顯著增強(qiáng),黑龍江省西部地區(qū)受低層切變線影響,切變線東側(cè)的偏南風(fēng)增強(qiáng)到12 m/s以上,副高西側(cè)為一致的偏南風(fēng),>8 m/s的顯著流線從臺(tái)風(fēng)減弱的熱帶風(fēng)暴外圍沿副熱帶高壓西側(cè)直抵黑龍江省西部,此時(shí)暖濕汽流的輸送通道完全建立;200 hPa高空急流加強(qiáng),延伸至東北,東北處于急流出口區(qū)左側(cè)。20日02時(shí)(圖2c),200 hPa高空急流向東移動(dòng),500 hPa冷渦進(jìn)一步東移北收,850 hPa低層切變向東北移動(dòng),移出我國(guó),降水停止。

圖2 2014年7月19—20日天氣形勢(shì)分布

從水汽通量及水汽通量散度的分布上(圖3),能更加清晰地看到,臺(tái)風(fēng)外圍水汽沿副高西側(cè)偏南氣流向東北地區(qū)的輸送、聚集。19日07∶10“威馬遜”以強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)別第三次登陸我國(guó),19日08時(shí)(圖3a),“威馬遜”環(huán)流所處位置有顯著的水汽通量輻合,東側(cè)水汽通量有氣旋式旋轉(zhuǎn)并隨副高外圍偏南氣流向北輸送,水汽通量大值帶上有明顯的水汽輻合中心,但此時(shí)副高偏西,東北地區(qū)沒有顯著的水汽輸送和輻合。19日14時(shí)(圖3b),副高位置變化不大,但是副高西側(cè)的水汽通量顯著增大,副高北側(cè)出現(xiàn)大范圍的水汽輻合,東北地區(qū)南部處于水汽輻合區(qū)中。19日20時(shí)(圖3c),副高東移,其外圍的水汽通量明顯增大,水汽通量大值區(qū)可延伸至黑龍江省以北,黑龍江省西部受水汽輻合中心控制。20日02時(shí)(圖3d)副高進(jìn)一步東移、南落,臺(tái)風(fēng)登陸后迅速減弱,僅有殘留云系影響,副高外圍的水汽通量也顯著減小,影響東北的水汽通量輻合區(qū)也迅速東移。

圖3 2014年7月19—20日從地面到300 hPa水汽通量(箭矢線,單位:10-2 kg·m-1·s-1)、水汽通量散度(陰影,單位:10-7 kg·m-1·s-1)和588 dagpm等值線(黑色實(shí)線)

從地面低壓的演變和冷鋒移動(dòng)上看(圖4),19日20時(shí)等溫線和等相對(duì)濕度線梯度達(dá)到最大,系統(tǒng)達(dá)到4個(gè)時(shí)刻中的最強(qiáng),冷鋒位于暴雨區(qū)西部,隨鋒面向東移動(dòng),降水逐漸開始。由于齊齊哈爾北部是暴雨經(jīng)常發(fā)生的區(qū)域,此次強(qiáng)降水局地性相對(duì)較強(qiáng),除大范圍的系統(tǒng)影響以外,局地的地形條件也是造成此次局地暴雨的原因,暴雨區(qū)發(fā)生在松嫩平原以北向大興安嶺山區(qū)過度的地帶,從海拔高度等值線及其與風(fēng)場(chǎng)的配合情況看,19日20時(shí),地形等值線與風(fēng)場(chǎng)的交角達(dá)到最大,幾乎互相垂直。因此,在鋒面觸發(fā)和地形抬升的共同作用下,有利于前期累積的不穩(wěn)定能量釋放,觸發(fā)強(qiáng)天氣過程。

圖4 2014年7月19日—20日地面分析

2 降水的中尺度特征

從行星尺度和天氣尺度環(huán)流上看,此次強(qiáng)降水受冷渦、地面冷鋒和副高北部暖濕氣流的共同影響,同時(shí)副高西南側(cè)的遠(yuǎn)距離臺(tái)風(fēng)還為此次強(qiáng)降水帶來充沛的水汽。但高空冷渦強(qiáng)度不強(qiáng),位置偏北,未造成大范圍的系統(tǒng)性降水。在冷空氣和副高外圍的暖濕氣流輸送的共同影響下,層結(jié)不穩(wěn)定普遍存在,但是觸發(fā)的天氣系統(tǒng)為中尺度對(duì)流系統(tǒng)。

從地面流場(chǎng)和假相當(dāng)位溫場(chǎng)的分布上看(圖5),有一條明顯偏南風(fēng)與西北及偏西風(fēng)形成的地面輻合線,呈東北—西南向,輻合線北側(cè)有干冷空氣活動(dòng),輻合線南側(cè),有偏南風(fēng)帶來的暖濕氣流輸送。隨時(shí)間演變,假相當(dāng)位溫中心強(qiáng)度增大,但隨著偏北冷空氣和冷鋒向東南移動(dòng),假相當(dāng)位溫大值區(qū)的范圍減小,地面輻合線隨冷鋒向東南移動(dòng)。輻合線東段,剛好處于喇叭口地形,冷空氣一側(cè)的偏西風(fēng)與暖濕空氣一側(cè)的偏南風(fēng)在喇叭口處有明顯的匯合,短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣主要出現(xiàn)在地面輻合線東段(圖5紅點(diǎn)所在的位置為當(dāng)時(shí)國(guó)家級(jí)基準(zhǔn)站上有短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生的位置)。從地面系統(tǒng)的演變上看,在過程初期,降水主要由北部冷空氣對(duì)偏南暖濕氣流的輻合抬升造成(圖5a~5d),后期隨著對(duì)流系統(tǒng)的發(fā)展(圖5e、5f),在系統(tǒng)后側(cè)出現(xiàn)明顯的冷池,冷池出流與前部的暖濕入流使東段的地面輻合線迅速向東南移動(dòng),輻合強(qiáng)度也有所增強(qiáng)。同時(shí),與冷池出流相伴的陣風(fēng)鋒使系統(tǒng)在降水的同時(shí)伴有雷暴大風(fēng)等其他對(duì)流性天氣。

圖5 2014年7月19日—20日地面假相當(dāng)位溫(單位:K)及流場(chǎng)分布

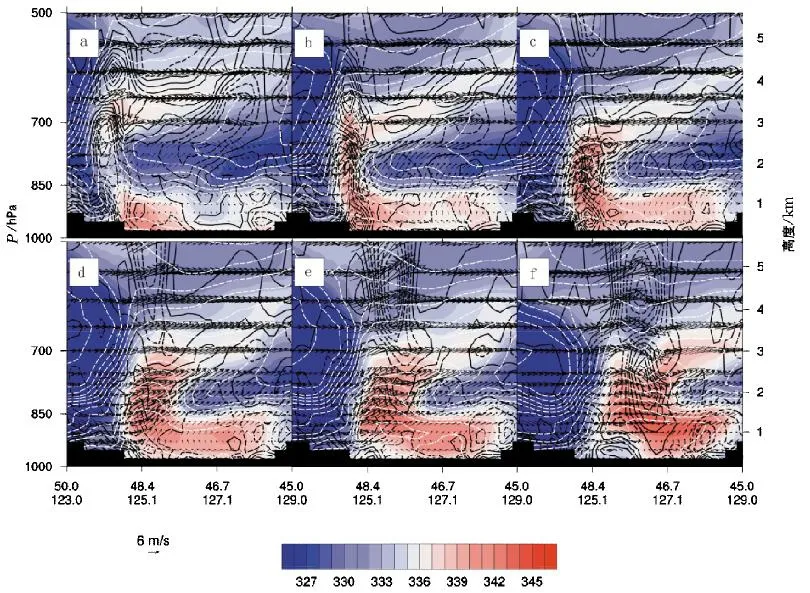

沿著系統(tǒng)移動(dòng)方向,即與地面輻合線東段垂直的方向(圖5中紅線所在的位置)做垂直剖面(圖6)。從剖面圖上的地形可以看出,西北、東南高,中間低的喇叭口特點(diǎn)。暖濕輸送在整個(gè)過程中持續(xù)增強(qiáng),濕層持續(xù)增厚的特點(diǎn)也與圖5中的結(jié)論一致。在對(duì)流發(fā)生前,在700~850 hPa的中層存在深厚的干冷空氣,形成低層暖濕、中層干冷、高層暖干的層結(jié),中層的弱下沉運(yùn)動(dòng)對(duì)低層存在較強(qiáng)的對(duì)流抑制,使低層暖濕不穩(wěn)定在低層累積。在冷鋒到來前,低層的偏南暖濕輸送在地形的作用下抬升,但是在上部受到深厚干冷空氣的抑制,很難繼續(xù)上升。19日19時(shí)(圖6a),冷鋒后部的冷空氣主體移至400 m地形高度附近,南側(cè)不斷累積的暖濕空氣受到地形抬升的同時(shí),還能在高空受到冷鋒的抬升,迅速?zèng)_破上層的干空氣覆蓋,對(duì)流在地形及冷鋒的配合下被強(qiáng)烈觸發(fā)。從假相當(dāng)位溫的分布中可以明顯看到,低層的偏南暖濕入流被強(qiáng)烈抬升,在700 hPa以上轉(zhuǎn)為西北方向,這與雷達(dá)反射率因子的剖面圖上的對(duì)流系統(tǒng)特點(diǎn)一致。在散度分布上可以看到,低層鋒面后部有明顯的輻散,前部的輻合隨系統(tǒng)向西北傾斜,輻合中心位于2.5 km高度附近,隨著高度的升高輻合逐漸轉(zhuǎn)為輻散,4 km以上為輻散,低層輻合高層輻散有利于系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí),從比濕場(chǎng)的分布上可知,受垂直運(yùn)動(dòng)的影響,比濕場(chǎng)上出現(xiàn)顯著的濕舌。研究表明[34],上升運(yùn)動(dòng)區(qū)比濕的垂直梯度很大,降水效率高。此時(shí)在低層比濕的垂直梯度最大位置附近(訥河,48.48°N,124.85°E)出現(xiàn)了小時(shí)雨強(qiáng)72.5 mm的短時(shí)強(qiáng)降水。隨著偏南暖濕輸送的增強(qiáng)及冷空氣東移南壓,溫度對(duì)比更加顯著,中低層輻合增強(qiáng),從地面到700 hPa都有輻合中心存在,中尺度對(duì)流系統(tǒng)及上升運(yùn)動(dòng)進(jìn)一步發(fā)展(圖6b)。低層冷空氣受地面摩擦和強(qiáng)盛偏南氣流的共同影響移動(dòng)緩慢,高層的冷空氣移動(dòng)相對(duì)較快,使對(duì)流向上發(fā)展受到抑制,但低層的輻合上升運(yùn)動(dòng)仍然維持較強(qiáng)(圖6c)。隨著降水和中尺度系統(tǒng)的發(fā)展,(圖6d、6e),系統(tǒng)移動(dòng)方向的后側(cè)出現(xiàn)明顯的冷池,低層暖濕空氣抬離地面,并同時(shí)受冷空氣下坡作用,冷池出流迅速向外擴(kuò)展,與環(huán)境風(fēng)疊加,形成強(qiáng)烈的陣風(fēng)鋒。在散度場(chǎng)上出現(xiàn)明顯的700 hPa以下中層輻合、低層輻散,降水同時(shí)伴有雷暴大風(fēng)天氣。隨著冷空氣的東移南壓及冷池的進(jìn)一步發(fā)展,暖空氣被逐漸抬離地面,云中水汽凝結(jié),降水粒子迅速降至地面,在低層形成強(qiáng)烈的輻散氣流,同時(shí)為了補(bǔ)償?shù)蛯虞椛ⅲ? km高度附近出現(xiàn)了較強(qiáng)的輻合中心,地面風(fēng)力進(jìn)一步增大,但同時(shí)隨著干冷空氣伴隨降水粒子下落至地面,沒有低層被抬升的暖濕入流補(bǔ)充,系統(tǒng)消亡,過程結(jié)束(圖6f)。齊齊哈爾20時(shí)探空?qǐng)D上環(huán)境垂直風(fēng)切變很大,輻合線東段的冷鋒和地形共同抬升作用,使水平渦管直立,垂直渦度帶來的氣流旋轉(zhuǎn),也是雷暴大風(fēng)出現(xiàn)的原因。

圖6 2014年7月19—20日沿直線(50°N,123°E~45°N,129°E)假相當(dāng)位溫(陰影,單位:K)、散度(黑線,虛線表示輻合,實(shí)線表示輻散,單位:10-5 s-1)、比濕(白色虛線,單位:g/kg)、水平和垂直合成風(fēng)場(chǎng)(矢量箭頭,ω?cái)U(kuò)大100倍)垂直剖面

另外,輻合線西段也存在偏南暖濕氣流與冷鋒后側(cè)西北風(fēng)造成的輻合,但是對(duì)應(yīng)降水量級(jí)小,沒有強(qiáng)對(duì)流發(fā)生。對(duì)地面輻合線西段的經(jīng)向—高度剖面進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)西段冷鋒位于海拔高度400 m以上,低層偏南氣流爬坡,在400 m以上與冷空氣交匯,在爬坡的過程中,受地面摩擦作用影響,風(fēng)速減小,輻合減弱,同時(shí)受中層下沉運(yùn)動(dòng)抑制,垂直速度很小,且集中在較低的層次,對(duì)流不能得到發(fā)展。

3 結(jié)論

利用NCEP逐6 h、ERA5逐小時(shí)再分析資料和自動(dòng)站逐小時(shí)觀測(cè)資料對(duì)2014年7月19日發(fā)生在黑龍江省西部的局地暴雨的天氣形勢(shì)、物理量特點(diǎn)、地形影響以及地面要素特點(diǎn)等方面進(jìn)行初步討論,主要得出以下結(jié)論:

(1)此次強(qiáng)降水是受高空急流、高空冷渦、低層切變線、地面低壓冷鋒共同影響的結(jié)果。冷鋒前部、副高北側(cè)有低空急流不斷輸送暖濕氣流,中層不斷有干冷空氣向東移動(dòng),與低層的暖濕氣流疊加。副高成塊狀控制我國(guó)東部地區(qū),副高588 dagpm等值線北界達(dá)45°N,副高西南側(cè)有臺(tái)風(fēng)活動(dòng),臺(tái)風(fēng)中心水汽通過副高西側(cè)偏南氣流長(zhǎng)驅(qū)直入,到達(dá)黑龍江省。

(2)前期中層存在深厚干空氣層,伴隨弱下沉運(yùn)動(dòng),使大量暖濕不穩(wěn)定能量在低層累積,在冷鋒及喇叭口地形輻合抬升的共同作用下,不穩(wěn)定能量得到釋放,垂直上升運(yùn)動(dòng)強(qiáng)烈發(fā)展,同時(shí)在偏南暖濕氣流的持續(xù)影響下,低層水汽條件充沛,比濕的垂直梯度大,有利于強(qiáng)降水的發(fā)生。另外,隨著干冷空氣卷入及強(qiáng)降水的蒸發(fā)作用,在系統(tǒng)后側(cè)出現(xiàn)深厚的冷池,并隨著冷空氣東移、下坡,冷池出流進(jìn)一步增強(qiáng),在產(chǎn)生強(qiáng)降水的同時(shí)伴有大風(fēng)。隨著冷空氣對(duì)暖濕空氣的不斷抬升,最終暖濕空氣被整體抬離地面,低層受冷空氣控制,不穩(wěn)定能量完全釋放,過程結(jié)束。

此次暴雨過程屬于臺(tái)風(fēng)與西風(fēng)帶系統(tǒng)遠(yuǎn)距離相互作用的典型過程[25],在前期的預(yù)報(bào)中大多會(huì)考慮暴雨發(fā)生的可能性。但是,此次暴雨過程局地性極強(qiáng),不易把握暴雨的具體落區(qū),容易造成預(yù)報(bào)失敗。要進(jìn)一步提高這種暴雨落區(qū)和強(qiáng)度預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確率,必須要對(duì)造成暴雨的中尺度對(duì)流系統(tǒng)的觸發(fā)、維持

機(jī)制等有清晰的認(rèn)識(shí)。由于受資料類型和時(shí)空分辨率的限制,本文只是對(duì)暴雨過程中各種尺度系統(tǒng)的特征進(jìn)行初步的研究并對(duì)觸發(fā)機(jī)制進(jìn)行簡(jiǎn)單的討論,對(duì)于指導(dǎo)今后相同類型的暴雨預(yù)報(bào)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因此,今后還將通過高分辨率的數(shù)值模擬,對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)一步診斷,深入探討地形和鋒面對(duì)于中尺度對(duì)流系統(tǒng)的觸發(fā)作用。