特高壓GIS 變電站接地設計影響因素研究

劉銅錘,姜 龍

(國家電網公司寧波供電公司,浙江 寧波 315200)

0 引言

隨著我國電力需求的日益增長,各電壓等級變電站相繼投運,變電站設計朝大容量、特高壓、緊湊型方向發展,氣體絕緣金屬封閉開關(Gas Insulated Switchgear,GIS)設備廣泛應用[1-2],同時系統短路故障電流增大。為了在有限面積的接地網中實現短路電流的快速流散,保證人身安全和設備穩定運行,須降低變電站接地系統電阻。為滿足特高壓GIS 變電站的接地設計要求,須對影響其設計的主要因素進行分析和研究。

在特高壓GIS 變電站接地設計中,表征短路電流泄流能力的接地電阻與土壤結構和接地網拓撲結構有密切關系[3-5]。對于特高壓GIS 變電站土壤電阻率的準確測量和土壤結構分析,是接地設計的基礎,而與接地網散流性能密切相關的土壤特性主要包括分層情況和土壤電阻率。文獻[6-8]考慮了分層土壤對接地性能的影響,層狀土壤在實際的土壤結構中作為重點研究對象。文獻[9-10]針對特高壓GIS 變電站電壓高、容量大的特點,結合施工條件提出了設置輔助地網的概念。垂直接地極在提升特高壓GIS變電站接地性能中有重要貢獻,文獻[11-17]分析了垂直接地極對接地性能的影響。

特高壓GIS 設備接地先通過多點連接到輔助地網再連接到主接地網實現提前分散電流,與傳統變電站接地設計有較大區別。說明了短路電流入地方式以及不同地網材料和土壤電阻率的典型影響因素,分析了垂直接地極布置位置、數量等因素對短路電流入地方式的影響,為接地設計提供理論依據。

1 短路電流入地方式對地電位升影響

建立典型的特高壓GIS 變電站接地網模型,接地網面積100 m×100 m,劃分均勻網格10 m×10 m,地網埋設深度為0.5 m,接地材料為鍍鋅扁鋼,等效半徑為0.01 m,土壤電阻率為50 Ωm,短路電流I0=20 kA,采用CDEGS 軟件計算接地網的接地電阻為0.459 4 Ω,地電位升為5 051.1 V。

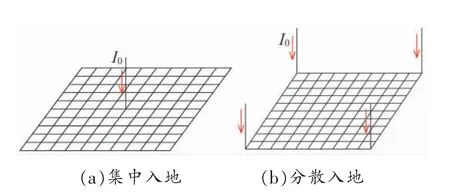

1.1 不同入地方式影響

變電站短路電流可通過變壓器中性點集中入地,變壓器中性點處位于接地網中心,集中入地時短路電流從中性點流入接地網。同時短路電流也可通過金屬構架分散入地,金屬構架與接地網連接,短路電流經金屬構件實現多點入地。同等短路電流以不同的方式入地,如圖1 所示。

圖1 短路電流入地方式

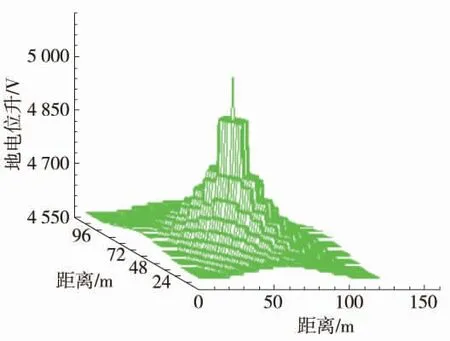

利用CDETS 軟件對該接地網進行建模,忽略短引下線對地網散流的影響,計算并比較短路電流以不同方式入地對接地性能的影響。短路電流通過變壓器中性點集中入地時地電位升變化情況如圖2 所示。地電位升(Ground Potential Rise,GPR)最大值出現在接地網中心處,即短路電流入地處,此時GPR達到5 051.1 V,網內最大電位差為469.4 V。

圖2 短路電流集中入地時地電位升

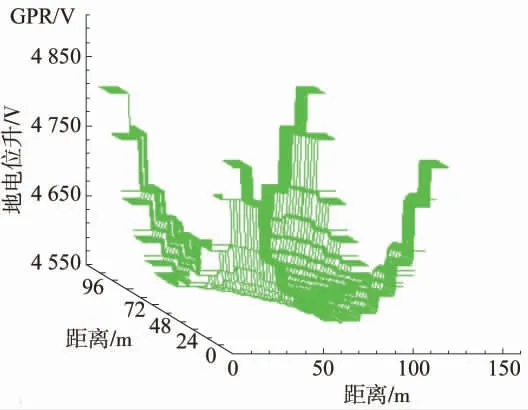

短路電流經變壓器金屬構件多點入地,各入地點相當于并聯電阻,流經各點的電流之和與總短路電流相等,即I0=∑Ii。地電位升GPR 最大值出現在接地網中心處,即短路電流入地處,如圖3 所示。此時GPR 達到4 818.5 V,網內最大電位差為213.2 V。

圖3 短路電流分散入地時地電位升

對2 種不同入地方式比較發現,短路電流分散入地對接地網地電位升降低影響較小,但對抑制地網內不等電位現象影響較大,可有效減弱網內的不等電位。鍍鋅扁鋼接地體屏蔽效應較為顯著,導致接地網導體散流不均勻,中心位置的屏蔽效應強,導體散流弱,而邊緣受到屏蔽效應弱,導體散流強。由于鋼導體的磁導率高,阻礙電流流通,會導致同一接地網導體之間產生不等電位現象。特高壓GIS 變電站中故障電流實現提前分流,多點接入輔助接地網,多點接入主網,間接提高了接地網的散流能力,即提高了接地網的性能。

1.2 地網材料影響

根據GB/T 50065—2011《交流電氣裝置的接地設計規范》可知,鍍鋅扁鋼材料已廣泛應用在接地網中[18],但由于鋼材料本身屏蔽效應較明顯,磁導率較高,而類似特高壓GIS 變電站占地面積較小,短路電流較大,設備布置緊湊,接地網內不等電位明顯。銅作為接地材料,明顯改善了網內不等電位的失衡。通過對比2 種不同材料在不同電流注入方式下的接地性能,如表1 所示。

使用銅作為接地網材料時,短路電流無論集中入地還是分散入地,網內電位差都很小,分散入地對地電位升的抑制作用可以忽略不計。銅的磁導率很低,對電流抑制作用很小,網孔內不等電位現象不明顯,因此大規模的銅接地網可近似視為等電位體,電流集中入地和分散入地帶來的地電位升、地表電勢分布、跨步電壓、接觸電壓差別較小,設計時可以不考慮短路電流入地方式的差別。

表1 不同地網材料下電流入地方式的性能差異

1.3 土壤電阻率影響

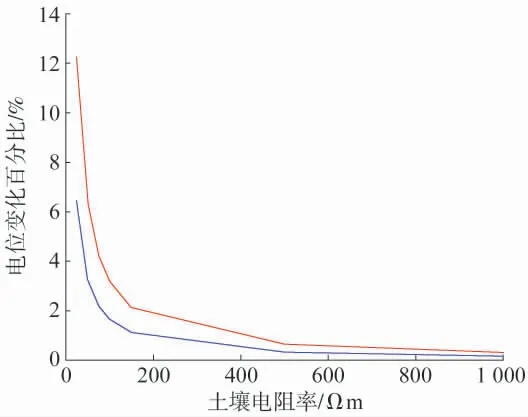

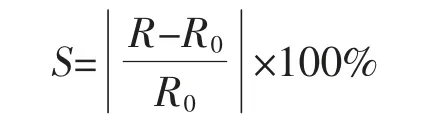

接地網參數和土壤結構不變,土壤電阻率在25~1 000 Ωm 之間變化,采用MALZ 模塊進行仿真,研究分析了土壤電阻率對電位變化百分比和網內最大電位差的影響,如圖4 和圖5 所示。電位變化百分比為

式中:Ut為接地網的最大接觸電壓;Umax為接地網內最高地電位升。

圖4 土壤電阻率對電位變化百分比的影響

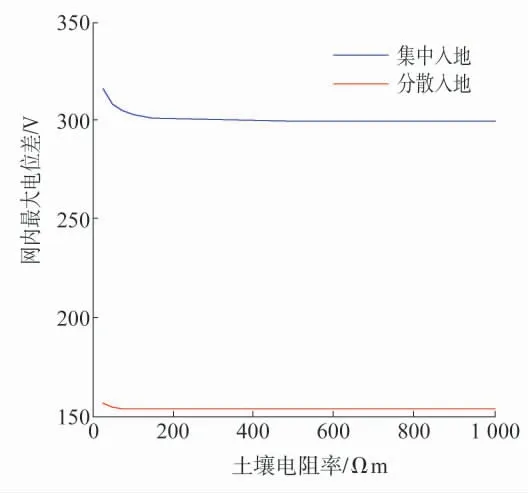

由圖5 可知隨著土壤電阻率的增大,接地網內不等電位現象逐漸減弱,網內最大電位差與土壤電阻率關系較小。網內最大電位差分別在300 V 和150 V 左右時,土壤電阻率影響較小,網內最大電位差趨于穩定。分析其原因,土壤電阻率越低,電流散流越容易;極端情況下,如果土壤電阻率和接地網導體電阻率相當,則短路電流完全通過土壤傳播,接地網變得毫無作用,此時導體的不等電位值就等于地電位升高值,即不等電位相對值為100%。因此,土壤電阻率越低,網內的不等電位現象越明顯。

圖5 土壤電阻率對網內最大電位差的影響

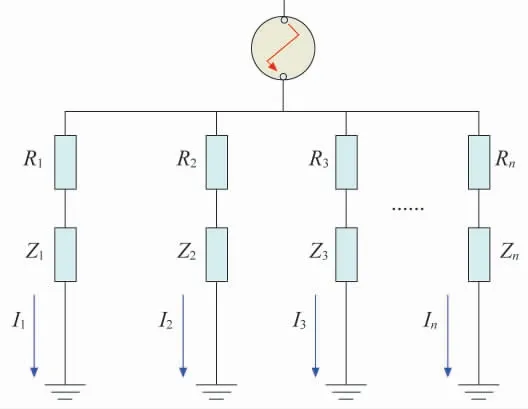

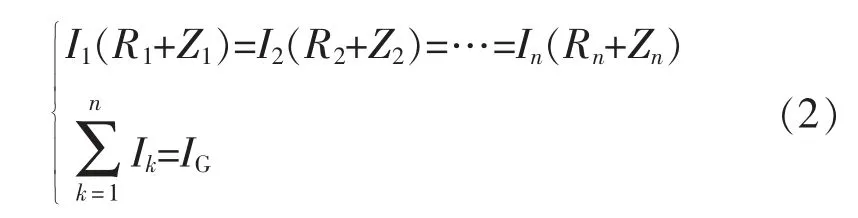

1.4 分散入地電流定量計算

假設分散入地的每份電流值相等,接地網電流電勢的分布服從線性疊加原理,總短路電流應為各段短路電流之和,每一個電流注入點用一個集中阻抗值等效,然后根據每個注入點的阻抗和電流參數計算出地面任一點的電勢,再將每股電流所對應的電勢疊加,得到最后GPR。等效電路如圖6 所示。

圖6 短路電流多點入地時的等效電路

圖6 中,R1,R2,…,Rn分別為各條支路電流接入點向等效短路電源(實際上可以取電流分開之前的任意一個等電位點)看去的等效電阻,Z1,Z2,…,Zn分別為各個電流入地點所對應接地網阻抗值。在接地網形式對稱且短路電流注入點也對稱的情況下,Z1,Z2,…,Zn相等,但實際戶內變電站很少完全對稱。根據等效電路得到方程組為

式中:IG為最大入地故障電流。

由式(2)可以計算得到不同故障入地點的分支電流,再通過每一點所對應的接地阻抗計算可得空間任意點的電位。

2 垂直接地極對降阻率影響

水平接地導體之間、垂直接地導體之間存在電流屏蔽現象,水平接地導體與垂直接地導體之間也存在電流屏蔽現象。在水平接地網中分析單根垂直接地極不同位置布置時對接地網接地電阻的影響。

垂直接地極對接地網的降阻效果可用降阻率S表示

式中:R0為水平接地網的接地電阻;R 為安裝垂直接地極后的接地電阻。

2.1 垂直接地極布置位置影響

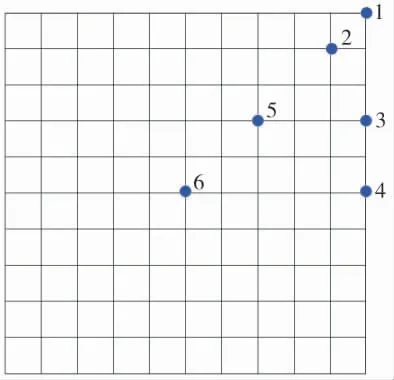

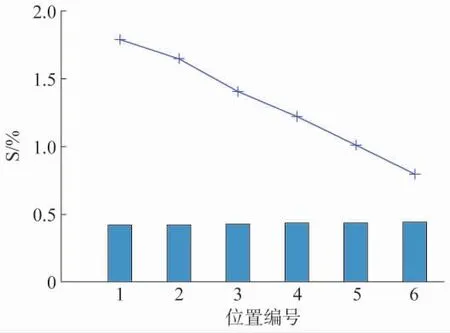

垂直接地極在接地網上的布置如圖7 所示。當入地電流為1 000 A 時,未加垂直接地極時,其接地網接地電阻為0.459 38 Ω,在不同位置打入垂直接地極后的降阻效果如圖8 所示。

由圖8 可知,距離地網中心點從遠到近的順序為1→2→3→4→5→6,而降阻效果從高到低的順序為1→2→3→4→5→6,降阻率隨著與地網中心距離的大小而變化,降阻率由1.8%降低到0.8%。因此采取增加垂直接地極降低地網接地電阻時,應將垂直接地極布置在水平接地網的邊緣,減小與水平地網間的屏蔽作用,從而提高垂直接地體的降阻效果。

2.2 垂直接地極數量影響

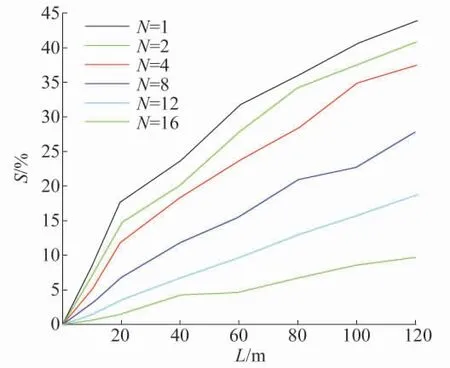

接地網參數和土壤結構保持不變,建立接地模型,在水平接地網邊緣布置不同數量和不同長度的垂直接地極并進行計算,將垂直接地極盡量等間距均勻分布在水平接地網邊緣,經CDEGS 軟件計算,研究了垂直接地極數量和長度對降阻率的影響,如圖9 所示。

圖7 垂直接地極在接地網上的布置

圖8 垂直接地極不同位置時對降阻率的影響

圖9 垂直接地極數量對降阻率的影響

圖9 中,N 為垂直接地極的根數,L 為垂直接地極的長度。由圖9 可知,在已有水平接地網的基礎上添加垂直接地極,當垂直接地極的根數一定時,降阻率隨垂直接地極長度的增加而增大,當長度達到一定數值時,其增大趨勢趨于飽和。垂直接地極的降阻率隨垂直接地極的根數的增加而增加,其增大趨勢也逐漸趨于飽和。

3 結語

特高壓GIS 變電站占地面積小,電氣設備布局緊湊,為保證變電站的安全運行,在有限面積的接地網提高短路電流的散流能力,分析了短路電流入地方式和垂直接地極兩個典型因素對接地設計的影響,研究分析了短路電流以不同方式入地時,分散入地相比集中入地對地網GPR 降低影響較小,但能有效減弱接地網孔內不等電位現象。分散入地可對短路電流提前分流,間接提高了地網的通流能力。分別采用銅和鋼作為接地網材料對比發現銅接地網受短路電流入地方式影響較小。隨著土壤電阻率的增大,接地網內不等電位現象逐漸減弱,網內最大電位差與土壤電阻率關系較小,趨于穩定。

敷設垂直接地極可有效改善接地電阻,垂直接地極敷設于接地網的邊緣,能減小與水平地網間的屏蔽作用,提高降阻率。降阻率隨垂直接地極長度的增加而增大,當長度達到一定數值時,其增大趨勢趨于飽和。垂直接地極的降阻率隨垂直接地極的根數的增加而增加。其增大趨勢也逐漸趨于飽和。