國內托尼·莫里森研究狀況的CiteSpace分析

摘要:托尼·莫里森是美國當代知名的女作家。本文運用 CiteSpace 的計量學統計方法,以知網中的中文期刊作為數據來源,對國內從事莫里森及其作品研究的相關參數進行可視化圖譜分析,發現21世紀以來相關研究文獻數量較多,但近幾年存在回落的趨勢;研究主題和理論具有局限性,重復性研究較多;研究內容多集中在其早期作品上;部分研究視角新穎,但未能形成研究熱點。建議創新研究方法和改變理論視角,擴大作品研究范圍,減少重復性研究。

關鍵詞:托尼·莫里森 CiteSpace 可視化 研究現狀

一、引言

托尼·莫里森是美國當代著名女作家,著有《最藍的眼睛》《所羅門之歌》《寵兒》等11部長篇小說,以及短篇小說《宣敘》、劇本《夢想的埃默特》、童話詩《大盒子》等。1993年莫里森獲諾貝爾文學獎之后,與她相關的研究性專著、論文大量涌現。國內的莫里森研究起步于20世紀90年代,雖然與西方國家相比起步較晚,但21世紀以來國內學者在莫里森研究方面也取得了豐富的研究成果。

二、數據來源及統計

時至今日,國內研究莫里森作品的相關論文已有近千篇,面對如此龐大的論文數量,若仍采用常規的人工收集、主觀分析的方式,很難把握整體態勢,進而導致研究片面、膚淺,無法總結出千余條數據背后隱藏的問題。借助可視化計量軟件CiteSpace對國內近30年(1990—2019)與莫里森相關的研究進行系統梳理和可視化分析,能對當今國內莫里森研究現狀有更加全面、深入、直觀的了解。

CiteSpace是美國德雷塞爾大學(Drexel Unive

rsity)陳超美博士開發的科學知識圖譜可視化分析工具。在CNKI中以“托尼·莫里森”為主題進行模糊檢索,將時間限定于1990年1月1日至2019年12月31日,共得出971篇文獻(不包含碩、博士論文),由圖1 可見,國內莫里森的研究主要分為三個階段:萌芽期(1990—2002)、攀升期(2003—2010)和高峰期(2011至今)。

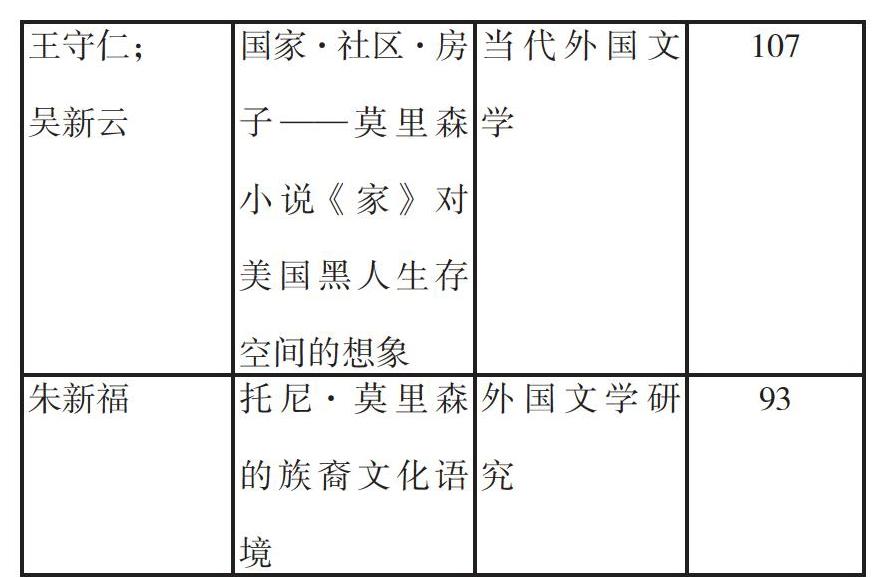

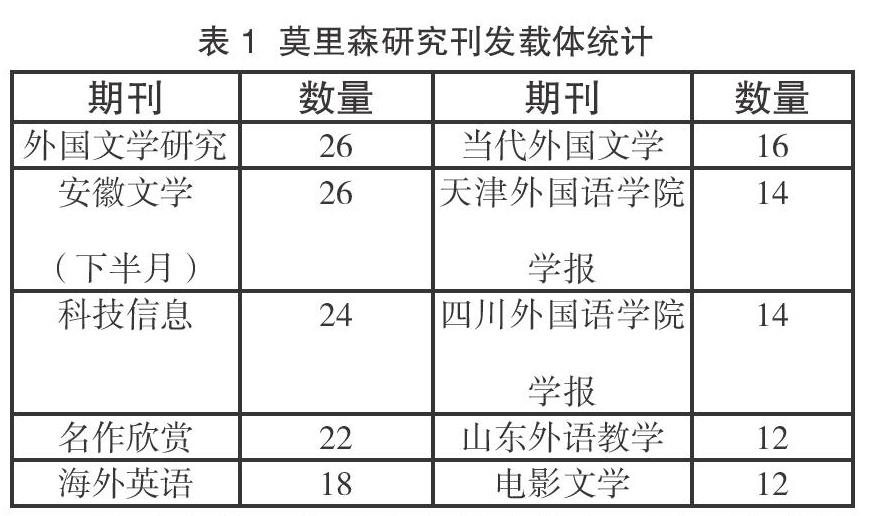

從運用CiteSpace統計國內莫里森研究發刊量前十的刊物發現:國內刊登莫里森研究論文的刊物主要是外國文學、語言學、教育學類學術期刊。從刊名來看,我們大概可以看出國內莫里森研究成果主要集中在三方面:莫里森與外國文學、莫里森與電影、莫里森與外語教學。(見表1)

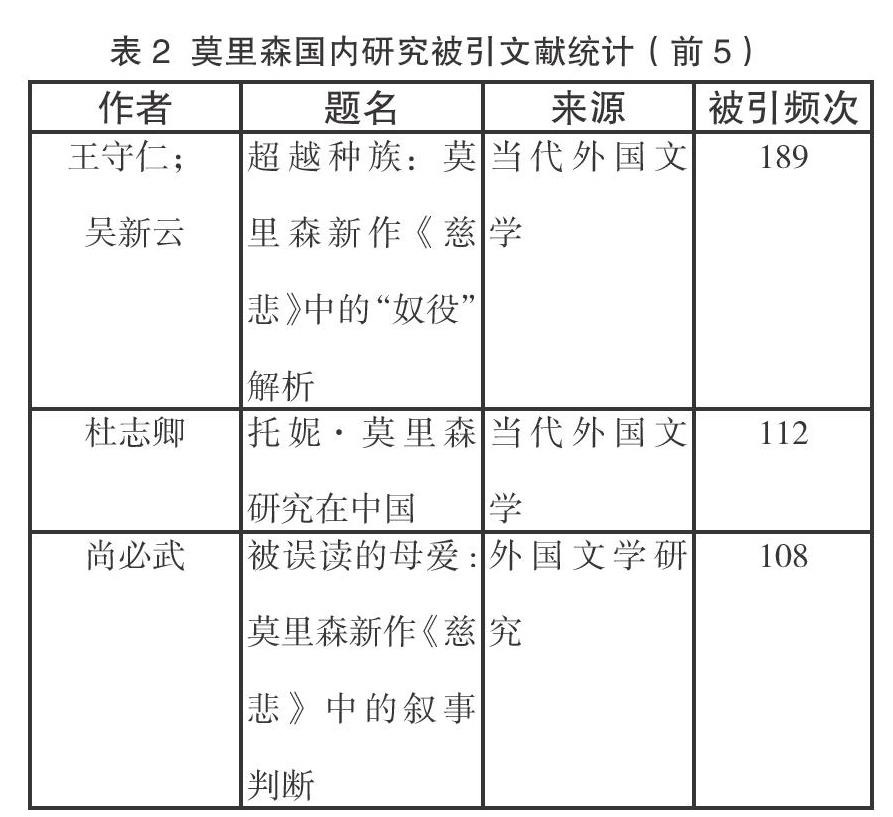

被引文獻,指所發表的文獻在后續研究中被引用的文獻。按前述檢索時間和條件對所有文獻進行統計,結果見表2。被引頻次最高的是王守仁和吳新云兩位學者的文章,除了此篇外,二人聯合發表的另外一篇文章也榜上有名,可知二人在莫氏研究方面比較權威。通過對被引文獻進行分析也可看出國內學者關注的研究熱點為莫里森小說中的奴隸制,白人文化對黑人造成的創傷,小說的敘事研究等。

三、數據分析及啟示

用CiteSpace對托尼·莫里森國內研究現狀進行可視化分析,獲得了直觀明了的數據,以下分別從發表文獻時間數量、發表期刊級別、引用率三個方面分析國內莫里森研究的現狀及啟示。

從已發表的文獻數量來看,國內學者在莫里森研究領域產出了較多研究成果,共有 971 篇。從文獻發表時間看,1990年—2002 年期間發文量較少,共43篇。從 2003 年開始發文量呈顯著上升趨勢。莫里森國內研究始于20世紀 80 年代,1993年諾貝爾文學獎的獲得讓莫里森開始受到國內外學者的肯定與關注,但在1993年—2002年近10年時間,國內只有41篇相關文獻。2003 年后莫里森的研究文章呈現逐年上升趨勢。這或許與2002年《最藍的眼睛》在國內開始有了全譯本有關。總的來說,國內的莫里森研究在質和量上都達到了較高水平,但研究主題比較陳舊,研究范圍比較局限于早期作品。

從莫里森研究論文發表刊物的頻率來看,《外國文學研究》發文量最多。《外國文學研究》是文學類核心期刊,在國內有較高的影響力和認可度。根據刊發莫里森相關研究前二十的刊物層次,發現這些期刊有很多是核心期刊,如《外國文學研究》《當代外國文學》《國外文學》《外語教學》《電影文學》等。這足以表明莫里森在當代美國文壇的重要地位,其成就得到國內學者的認可,進而涌現出一大批高質量研究成果。

莫里森研究的被引文獻情況表明,被引文獻位居前十的論文大部分都出自《當代外國文學》《外國文學研究》等文學類核心期刊。王守仁、吳新云、杜志卿、尚必武的文章引用率位列前三,說明他們的研究內容和研究興趣受到了國內研究者的關注與認可,頗具權威性,同時也表明其他學者并未嘗試以新的理論、新的視角對莫里森的文本進行研究,缺乏創新意識,因循守舊。但近年來自然主義、空間理論、生態批評主義等新的研究視角開始出現在對莫里森作品的分析中,這些研究展示了多種文化元素在莫里森文本中的表現與滲透。

四、結語

從使用CiteSpace對國內近30年的莫里森研究論文進行可視化分析發現,國內莫里森研究期刊論文數量較多,質量較高;文獻主要來自外語語言文學類刊物,論文發表層次參差不齊;研究范圍局限性較高且缺乏系統性和整體性。

參考文獻:

[1]陳悅,陳超美,劉則淵,等.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究,2015,33(2):242-253.

[2]杜志卿.國內托妮·莫里森作品的譯介述評[J].中國翻譯,2005,26(2):78—81.

[3]杜志卿.托妮·莫里森研究在中國[J].當代外國文學,2007,4:122—129.

[4]李立新,申富英.基于CiteSpace科學知識圖譜的A.S.拜厄特研究[J].外語電化教學,2017,(117):68-73.

[5]王守仁,吳新云.國家·社區·房子——莫里森小說《家》對美國黑人生存空間的想象[J].當代外國文學,2013(1):111-119.

[6]張繼光,張政.國內葛浩文研究狀況的CiteSpace分析[J].外國語文,2015,31(4):96-103.

(作者簡介:段淑娟,女,碩士研究生在讀,山東師范大學外國語學院,研究方向:美國族裔文學)

(責任編輯 劉冬楊)