跨聲速風洞專用開孔壁試驗段實驗研究

劉 琴, 張國彪, 張志峰, 張 誠

(中國空氣動力研究與發展中心 設備設計及測試技術研究所,四川 綿陽 621000)

0 引 言

在跨聲速范圍內,飛行器的流動現象非常復雜,為了準確模擬某飛行器作動機構動態開閉過程時的流場,評估分析該機構運行的安全性、可靠性以及開閉過程對飛機氣動性能的影響,需要采用全尺寸模型進行風洞試驗,而其全尺寸模型的橫向尺寸超出了目前國內最大的跨聲速風洞2.4 m×2.4 m跨聲速風洞現有試驗段的實際寬度。為了滿足試驗需求和縮短研制周期,考慮在不改變2.4 m×2.4 m跨聲速風洞現有洞體相關部段(主要是試驗段上下游的穩定段、收縮段、噴管段和補償段等)結構和安裝條件的前提下重新研制一個截面尺寸為3 m×1.92 m(寬×高)的專用開孔壁試驗段,與風洞現有試驗段互換使用。

當前,國內外2 m量級以上的跨聲速風洞共計24座(其中國內2座,試驗段口徑均為2.4 m×2.4 m)。這些風洞中可相互更換使用的試驗段大部分都采用了相同尺寸,僅有少部分,如DNW-HST風洞,雖然有2個不同尺寸的試驗段,但其上游噴管段可根據不同的試驗段進行調節,以確保各試驗段的流場品質優良。2.4 m×2.4 m跨聲速風洞新研制的專用開孔壁試驗段,其尺寸不僅與風洞現有試驗段尺寸差異較大,而且還不能對試驗段上下游相關部段進行適應性改造,因此,專用試驗段的流場能否達到試驗需求,氣動設計方案是關鍵。目前,該方面的相關研究工作國內外尚未有公開的文獻可供參考。

為了驗證該試驗段氣動設計方案的可行性和所建立的流場能否滿足設計指標要求,中國空氣動力研究與發展中心設備設計及測試技術研究所利用0.24 m×0.20 m跨聲速風洞(2.4 m×2.4 m跨聲速風洞的引導風洞)為平臺,采用變截面氣動設計方案設計、加工了一個專用開孔壁試驗段實驗件,并開展了預先性實驗研究工作。

1 實驗設備簡介

0.24 m×0.20 m跨聲速風洞是一座由多噴嘴引射器驅動的回流式跨聲速風洞(見圖1)。該風洞是2.4 m×2.4 m跨聲速風洞的引導風洞。風洞試驗段截面尺寸為0.24 m×0.20 m(寬×高),試驗馬赫數范圍為Ma=0.3~1.2、1.4。該風洞的設計為“積木式”,其穩定段、噴管段、試驗段、支架段、柵指段、拐角段等部段均為可拆卸部段,方便安裝各種實驗件。

本實驗需將風洞原有試驗段和支架段整體移出,更換成新設計的專用開孔壁試驗段實驗件。

圖1 0.24 m×0.20 m跨聲速風洞

2 實驗件設計

2.1 設計要求

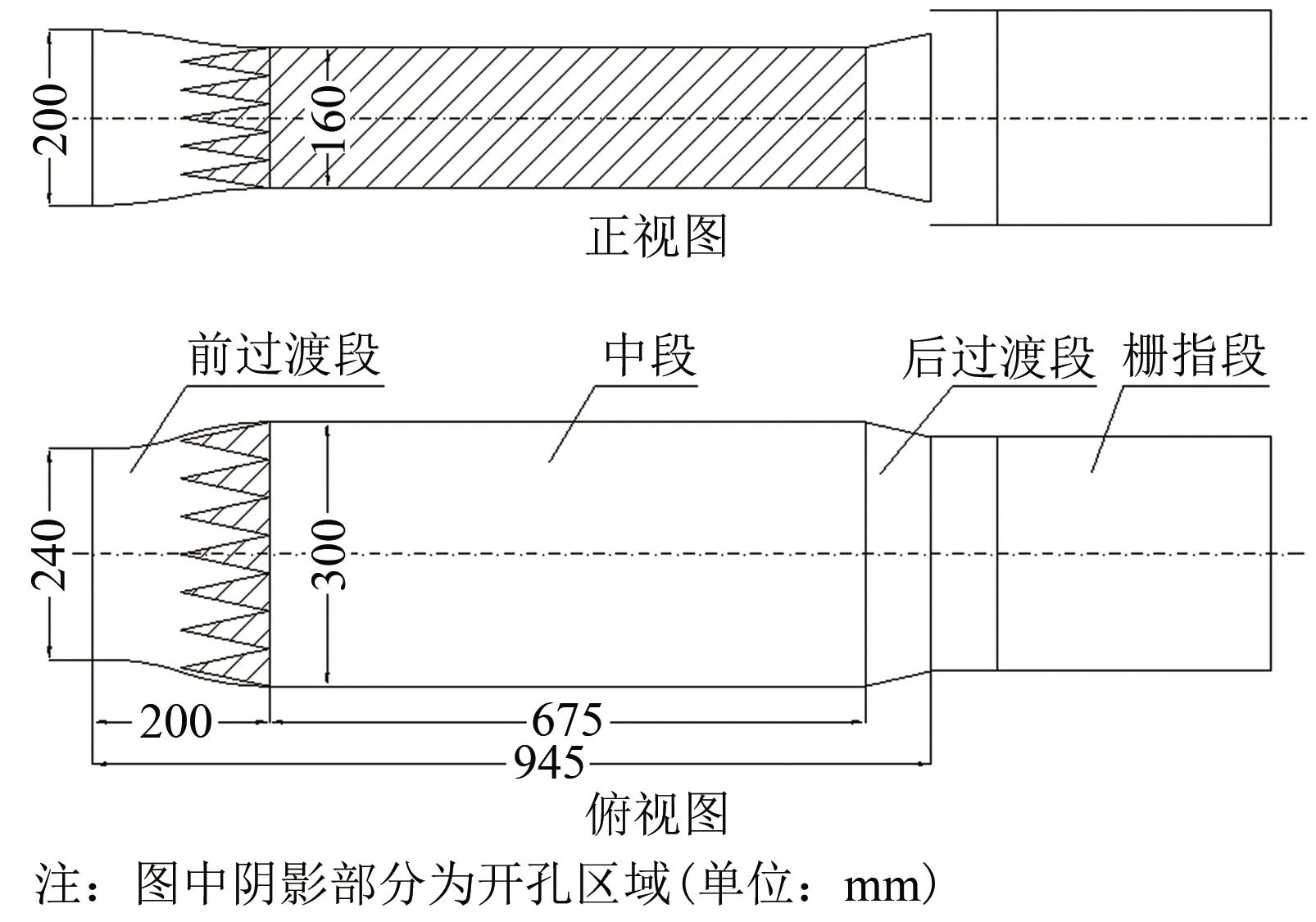

2.4 m×2.4 m跨聲速風洞專用開孔壁試驗段主要設計要求為:試驗段總長10.2 m,試驗區截面尺寸為3 m(寬)×1.92 m(高);試驗區長度不小于6.5 m,模型均勻區長度不小于3.5 m;流場品質必須滿足σM≤0.01(0.4≤Ma<1.0)、σM≤0.02(1.0≤Ma≤1.2、1.4)。根據大風洞設計要求,按縮比換算后得到0.24 m×0.20 m跨聲速風洞專用開孔壁試驗段實驗件設計要求為:試驗區截面尺寸為300 mm×160 mm(寬×高),試驗區長度不小于650 mm,模型均勻區長度≥350 mm。專用試驗段模型均勻區在亞、跨聲速流場的均勻性要求分別為σM≤0.01(0.4≤Ma<1.0)、σM≤0.02(1.0≤Ma≤1.2、1.4)。

2.2 設計難點

專用開孔壁試驗段實驗件截面尺寸為300 mm×160 mm,其入口和出口需與上下游的噴管段(截面尺寸240 mm×200 mm)和柵指段(截面尺寸266 mm×176 mm)銜接,而試驗段僅能與該風洞原有試驗段和支架段互換,其在長度方向上總體尺寸為945 mm,同時還要保證試驗區長度不小于650 mm。試驗段前后需要過渡,且又在長度方向上受到限制,沒有足夠空間進行優化。因此,氣動設計方案是研究工作的難點和重點。

2.3 設計方案

專用開孔壁試驗段實驗件采用了變截面氣動設計方案。在實驗件設計階段針對各功能段的劃分、過渡曲線選取、開孔率分布等關鍵設計參數提出了多種設計方案,經過多方案比較并結合CFD數值模擬結果[1],最終確定設計方案見圖2。

專用開孔壁試驗段實驗件總長945 mm,沿氣流方向將試驗段分為前過渡段、中段和后過渡段3個部分[2-5]。

圖2 專用開孔壁試驗段實驗件輪廓圖

前過渡段是為了與上游噴管銜接而設計的,采用曲線過渡,型面曲線為三次曲線,入口尺寸240 mm×200 mm,出口尺寸300 mm×160 mm,長200 mm。在距前過渡段入口100~200 mm處設置有三角形的開孔區域[6-7],開閉比為20%。

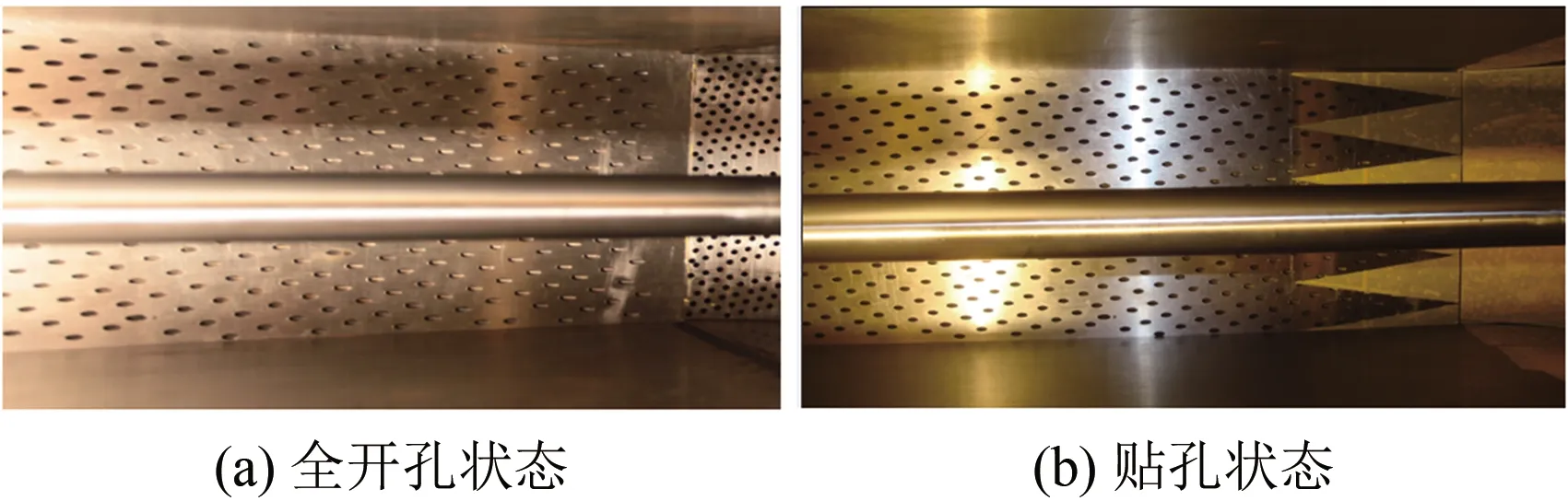

中段為試驗區,入口和出口的尺寸均為300 mm×160 mm,長675 mm。上下壁為實壁,左右壁為斜孔壁,開閉比為6%。試驗段上下壁擴開角均可調節,壁板擴開角調節范圍為0°~0.5°。其加速區開孔率分布的調節采用貼孔的方式實現(見圖3)[8-9]。

后過渡段與下游柵指段相連,長70 mm,采用直線過渡,四壁均為實壁。該段入口尺寸300 mm×160 mm,出口寬度為266 mm,高度方向可調,在出口處與柵指段入口形成主流引射縫,上下引射縫高度可調節。

圖3 試驗段開孔率分布

3 實驗方案及測試方法

3.1 實驗方案

實驗研究的主要工作:一是摸清變截面試驗段的流場特性;二是根據實驗結果確定氣動設計方案、洞體條件和開車參數。實驗中重點研究壁板擴開角α、主流引射縫開度h、開孔率分布、后過渡段擴散角度γ等重要參數對流場均勻性的影響規律[10-14]。具體實驗方案如下:

(1) 洞體條件影響性實驗:僅改變洞體條件中某一參數(如:壁板擴開角、主流引射縫開度和開孔率分布等),測量Ma=0.4~1.2、1.4時試驗段軸向馬赫數分布,研究不同洞體條件對流場均勻性的影響情況,從而確定最終氣動設計參數。

(2) 開車參數影響性實驗:固定某一洞體條件,在Ma=1.1時采用不同開車參數(如:前室壓力、駐室抽氣量)運行,測量試驗段軸向馬赫數分布,研究不同開車參數下對試驗段流場均勻性的影響情況,從而確定最佳風洞運行參數。

3.2 測試方法

實驗所使用的主要測試儀器為軸向靜壓探測管和壓力掃描閥。軸向靜壓探測管總長為1.5 m,直徑為28 mm,共有22個測點,在數據分析時選取長度375 mm(距試驗段入口180~555 mm)區域內的測點計算馬赫數均方根偏差σM。壓力掃描閥為PSI公司9116型(量程±1.5×105Pa,精度0.05%)。

4 實驗結果與分析

4.1 洞體條件影響性實驗

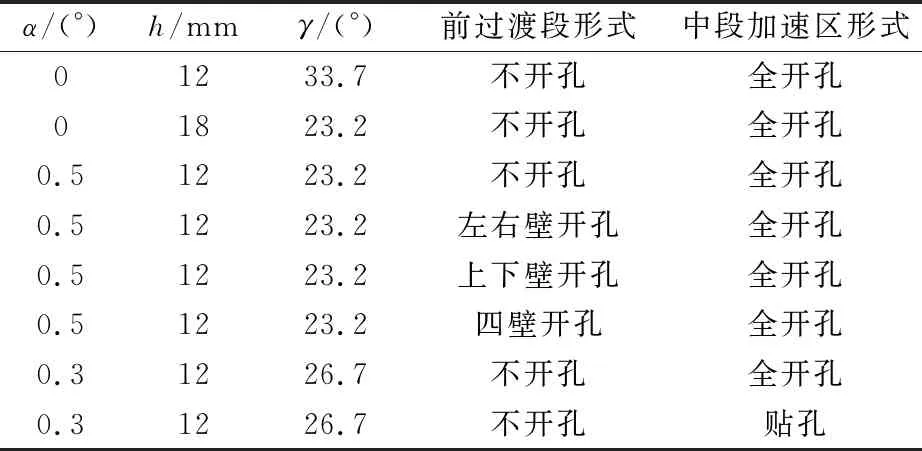

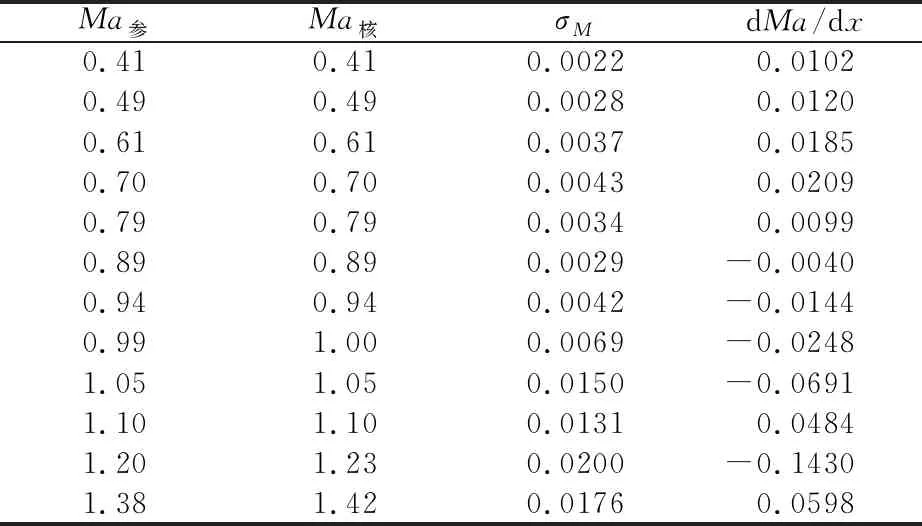

在Ma=0.4~1.2時,通過調節引射縫開度h、擴開角α、擴散角度γ和開孔率分布等參數,得到不同實驗狀態下專用開孔壁試驗段的流場情況,部分實驗狀態見表1。

表1 不同組合參數下實驗狀態Table 1 Test conditions of different parameters

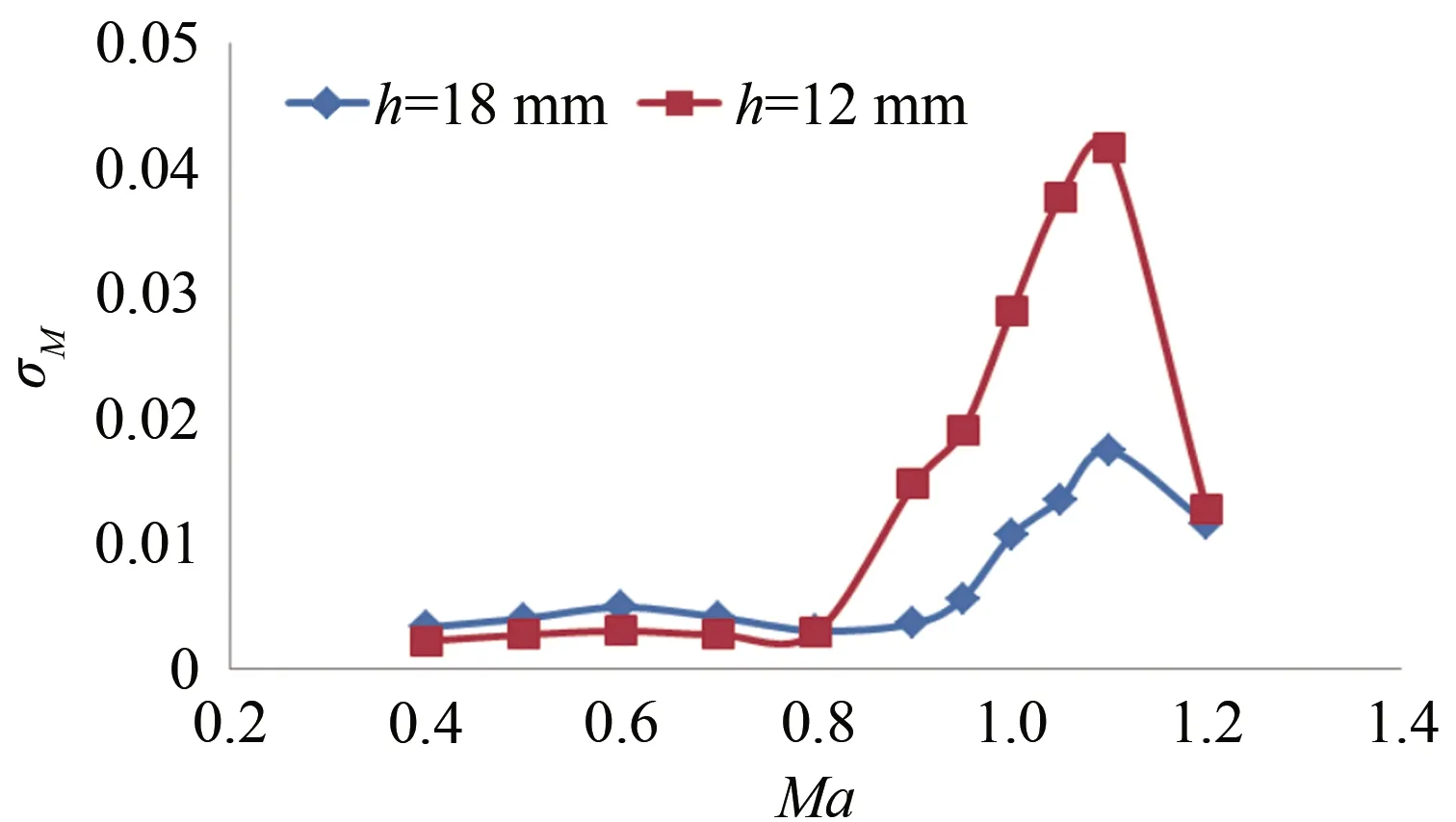

圖4為擴開角α=0°、前過渡段不開孔、中段加速區全開孔情況下,不同引射縫開度h時試驗段各馬赫數均方根偏差σM的對比曲線。可以看出:在Ma>0.8時,2種實驗狀態的流場均勻性差別很大,這種情況與以往實驗結果有較大差異[2]。分析其原因,主要是因為專用開孔壁試驗段的特殊布局所造成的。

圖4 不同引射縫開度時試驗段馬赫數均方根偏差對比曲線

在跨聲速風洞中主流引射縫通常是由試驗段和支架段形成,通過調節支架段入口尺寸來改變引射縫的開度;而專用開孔壁試驗段的引射縫是靠后過渡段與柵指段形成的,可通過調節后過渡段出口尺寸來改變引射縫的開度。所以在調節引射縫開度時,后過渡段的擴散角度也會隨之變化,而其對流場的影響其實是引射縫開度和后過渡段擴散角度耦合作用的結果,而二者中后過渡段擴散角度的影響為主要因素。實驗中,引射縫開度h=12 mm時,后過渡段擴散角度超過30°后,其馬赫數均方根偏差σM在Ma>0.8時突然變差,可見,后過渡段擴散角度太大對流場均勻性的影響很大,因此,在下一步實驗研究和大風洞氣動設計方案優化時應將后過渡段擴散角度盡量控制在30°以內。

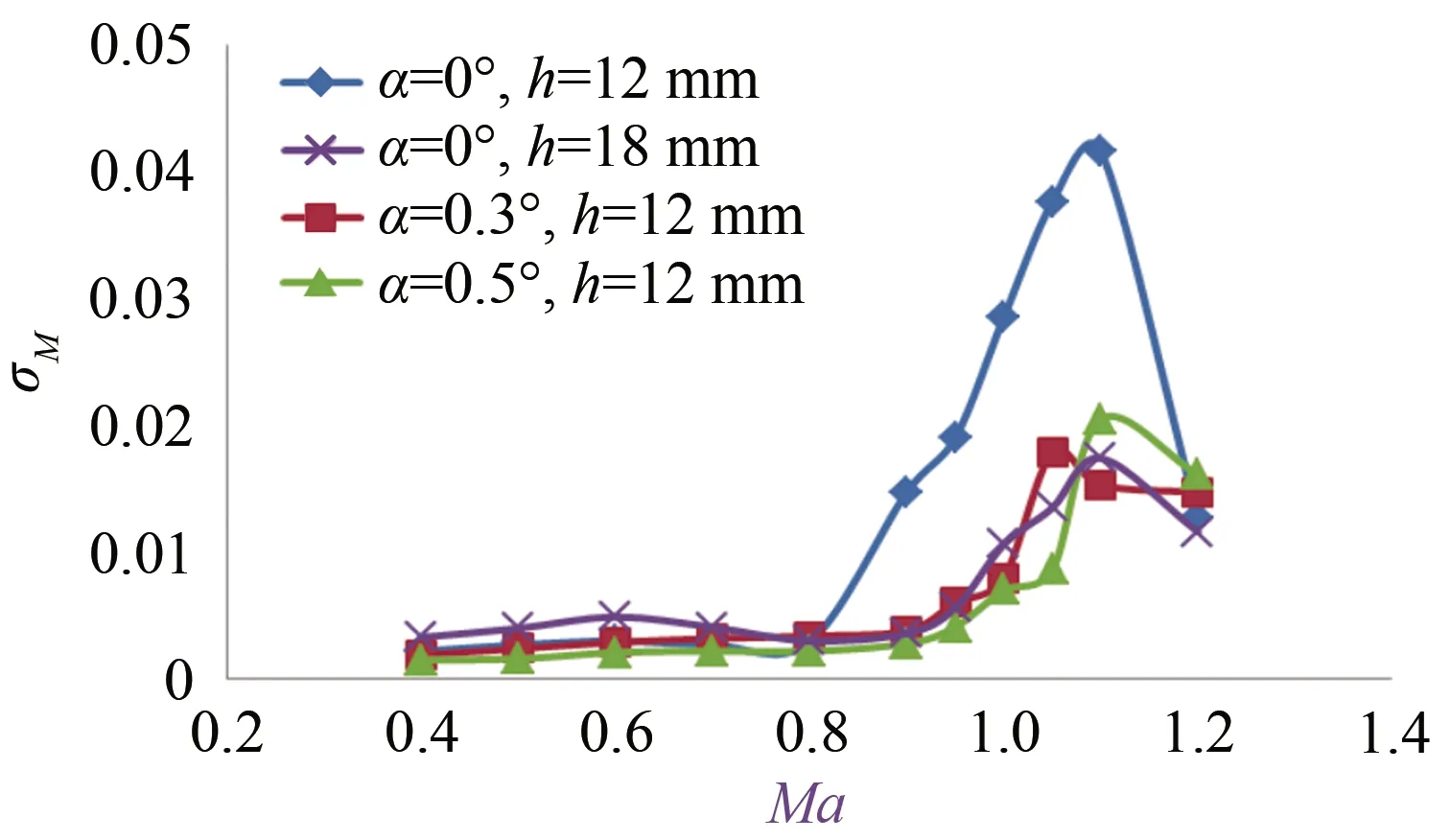

由于在調節擴開角時后過渡段的擴散角度也會發生改變,根據上述引射縫實驗結果,將擴開角α=0.5°時的后過渡段擴散角度定為23.2°(與表1中實驗狀態2的后過渡段擴散角度一樣),此時所對應的引射縫開度為12 mm。圖5為前過渡段不開孔、中段加速區全開孔情況下,不同擴開角時試驗段各馬赫數均方根偏差對比曲線。由實驗結果可以看出:一是在固定引射縫開度情況下,由于在調節擴開角時后過渡段擴散角度隨著擴開角的增大而減小,使得流場均勻性有往好的方向發展的趨勢;二是雖然擴開角的調節有利于減小后過渡段擴散角度,改善流場均勻性,但是并不是擴開角越大流場越好,而是要適度。在后過渡段擴散角度小于30°時,綜合比較各馬赫數下馬赫數均方根偏差σM,發現擴開角α= 0.3°時流場均勻性更好。

圖5 不同擴開角時試驗段馬赫數均方根偏差對比曲線

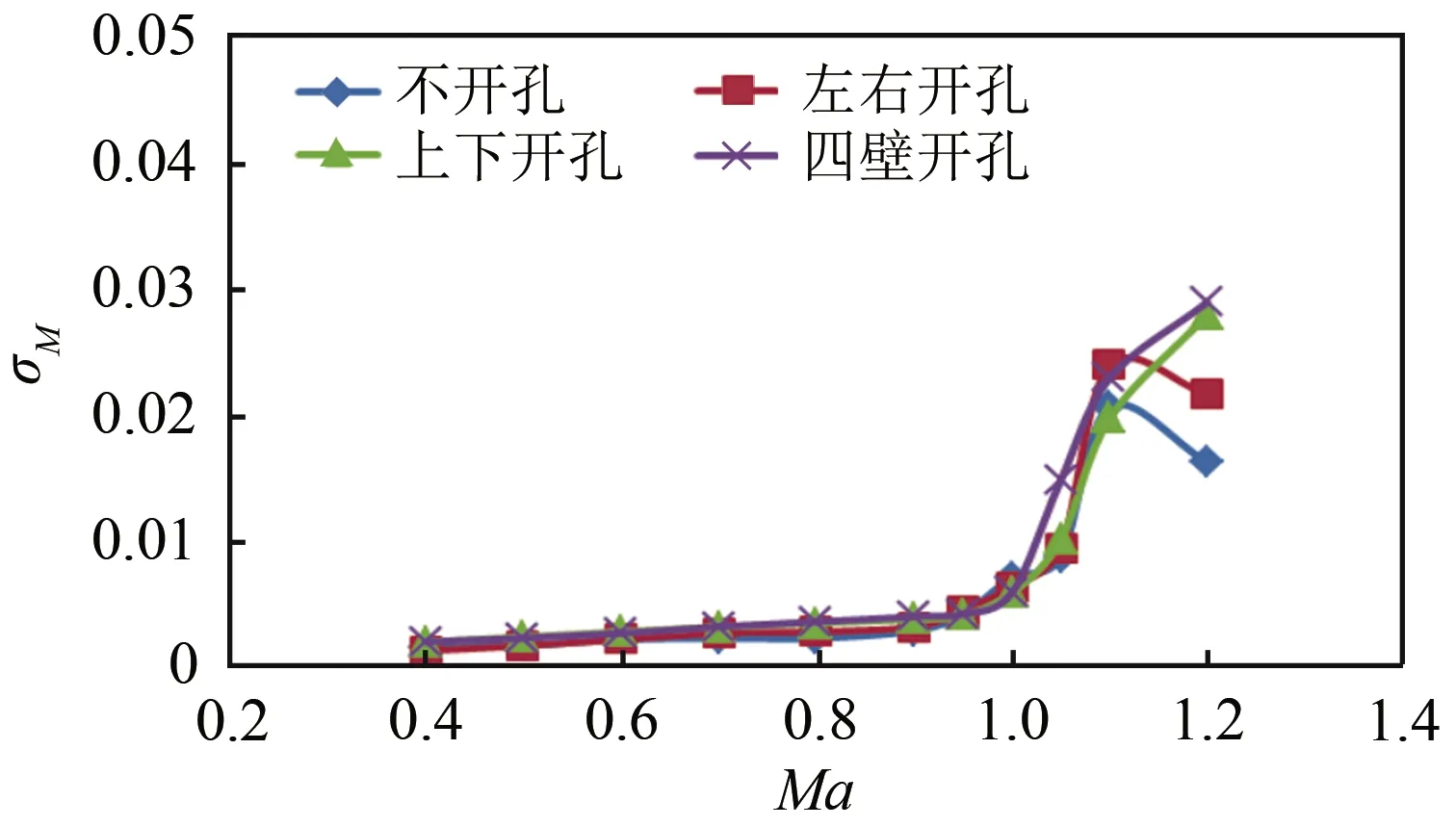

圖6為擴開角α=0.5°、引射縫開度h=12 mm、中段加速區全開孔情況下,不同前過渡段開孔率分布時試驗段各馬赫數均方根偏差對比曲線。在實驗件方案設計時,在前過渡段與中段截面變化交界處的曲面壁上特別設計了部分開孔區域,主要想解決前過渡段上下壁面收縮帶來的影響,同時也想通過該設計將中段加速區提前,從而增加中段模型區長度。但根據圖中的實驗結果可以看出:前過渡段曲面壁不開孔時的流場比其他形式的流場要好一些,也就是說,在前過渡段曲面壁上開孔不僅沒有達到預期的目的,反而在高馬赫數時對試驗段流場起到壞的影響。

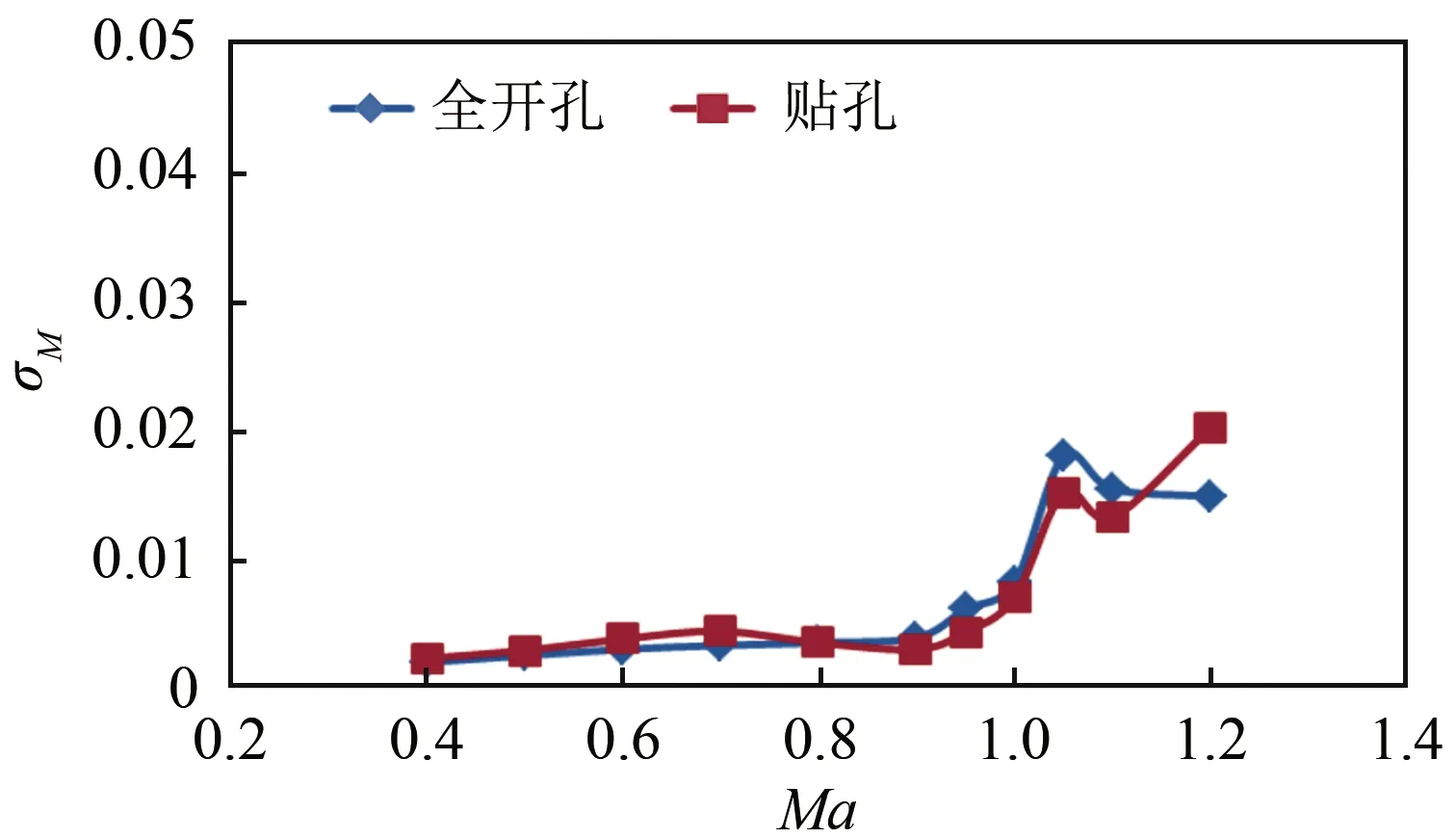

圖7為擴開角α=0.3°、引射縫開度h=12 mm、前過渡段不開孔情況下,不同中段加速區開孔率分布時試驗段各馬赫數均方根偏差對比曲線。中段加速區的開孔率主要比較了兩種狀態:狀態1為全開孔,即加速區與模型區開孔率相同,均為6%見圖3(a);狀態2為貼孔,即加速區呈三角形開孔(三角形底為32 mm,高為100 mm),其開孔率由0逐漸單調遞增到與模型區相同,見圖3(b)。但根據圖中的實驗結果綜合比較各馬赫數下的均方根偏差可見:中段加速區開孔率采用遞增方式對優化流場是有利的。

圖6 不同前過渡段形式時試驗段馬赫數均方根偏差對比曲線

圖7 不同中段加速區形式時試驗段馬赫數均方根偏差對比曲線

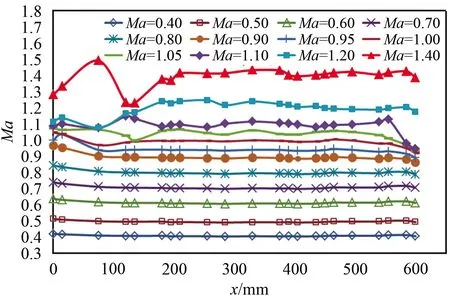

在對上述實驗結果進行綜合比較后,確定能滿足設計指標要求的專用開孔壁試驗段方案和洞體條件(即:擴開角α=0.3°、引射縫開度h=12 mm、前過渡段曲面不開孔、中段加速區采用遞增方式開孔),并在該條件下將噴管更換為M1.4噴管,得到Ma=1.4時馬赫數均方根偏差為σM=0.0176,能滿足設計指標要求。表2給出了該洞體條件時各馬赫數下的均方根偏差。圖8給出了該洞體條件時各馬赫數下軸向馬赫數分布曲線。實驗結果表明:專用開孔壁試驗段在模型區長度為375 mm時,馬赫數均方根偏差滿足設計指標要求,并且在Ma≤1.0時,馬赫數均方根偏差還能達到國軍標合格指標要求[15]。

表2 各馬赫數下實驗結果Table 2 Experimental results with different Mach numbers

圖8 各馬赫數下軸向馬赫數的分布曲線

4.2 開車參數影響性實驗

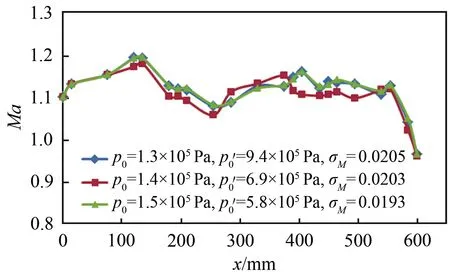

0.24 m×0.20 m跨聲速風洞在Ma≥0.9時采用了駐室抽氣的運行方式,通過調節前室總壓和駐室抽氣量來控制試驗段馬赫數。為了比較該運行方式下不同開車參數對流場均勻性的影響情況,在固定洞體條件(擴開角0.5°、引射縫開度12 mm、前過渡段曲面不開孔、中段加速區全開孔)下,采用了3種開車參數進行Ma=1.1的實驗(開車參數分別為:前室總壓p0=1.3×105Pa,輔引集氣室壓力p'0=9.4×105Pa,對應駐室抽氣量為2.24%;前室總壓p0=1.4×105Pa,輔引集氣室壓力p'0=6.9×105Pa,對應駐室抽氣量為0.47%;前室總壓p0=1.5×105Pa,輔引集氣室壓力p'0=5.8×105Pa,對應駐室抽氣量為0.12%)。圖9為不同開車參數下試驗段軸向馬赫數分布曲線。由實驗結果可以看出:3種開車參數下試驗段流場均勻性相差不大,馬赫數均方根偏差最大相差為0.0012。因此,開車參數對試驗段流場均勻性影響很小,在風洞調試或運行時,可以選擇耗氣量小的開車參數。

圖9 不同開車參數下試驗段軸向馬赫數對比曲線

5 結 論

本文主要研究了變截面試驗段的流場特性,解決了2.4 m×2.4 m跨聲速風洞新增設一個專用開孔壁試驗段的可行性問題,同時通過實驗研究優化了專用開孔壁試驗段氣動設計方案。研究結果表明:

(1) 專用開孔壁試驗段采用變截面試驗段氣動設計方案是可行的,且所建立的流場能夠滿足σM≤0.01(0.4≤Ma<1.0)、σM≤0.02(1.0≤Ma≤1.2、1.4)設計指標要求。

(2) 由于專用開孔壁試驗段氣動布局的特殊性,在調節主流引射縫和壁板擴開角時,后過渡段擴散角度也會隨之改變,而試驗段流場性能是這些參數相互耦合作用的結果,因此,盡量匹配好三者之間的關系才能得到滿足設計指標的流場。

(3) 在Ma≥0.9采用駐室抽氣方式運行時,不同開車參數(前室總壓、駐室抽氣量)對流場均勻性影響很小,因此,風洞運行時可以選擇耗氣量小的開車參數。