作家如何講好民族的故事

——對話《獨龍江上的小學》作者馬瑞翎

◇ 文/龍成鵬

馬瑞翎,回族,中國作家協會會員。已出版小說集《最后的樂園》,學術散文集《原始的終極地——怒蘇部落》,長篇小說《怒江往事》、《石月亮集市》。作品曾獲云南文藝基金獎、云南《百家》文學獎,先后三次獲中國作協重點扶持。《怒江往事》入圍第九屆茅盾文學獎,提名駿馬獎。

一

今日民族:《獨龍江上的小學》出版以來,外界的反應如何?

馬瑞翎:反響不錯。這個作品于今年4 月底出版,在短期內實現中國主流前沿媒體全覆蓋式宣傳報道。其中包括學習強國、文藝報、中國教育報、中華讀書報、中國出版商務報、中國出版傳媒商報、工人日報、云南日報、中華高校網、語文網、中國作家網、人民網等三十余家權威媒體。并登上中華讀書報六一書單、百道好書榜、出版商務報世界讀書日書單等眾多榜單。為講好中國扶貧故事、宣傳云南、展示云南文學實力做出了貢獻。

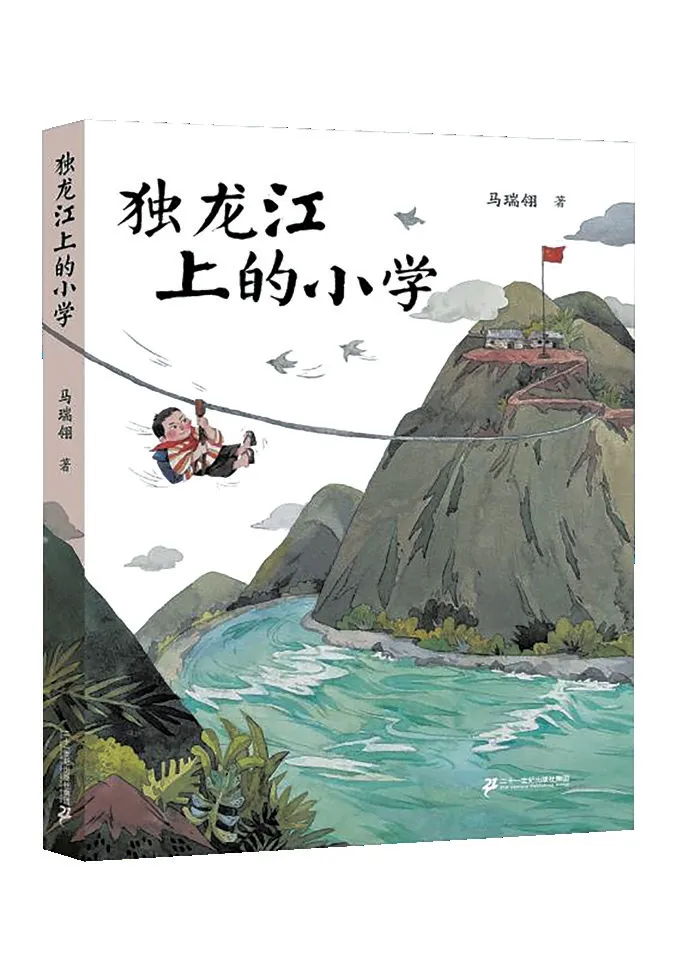

今日民族:小說講述了一個什么樣的故事?

馬瑞翎:小說的時間跨度,是從春天燒荒種玉米到秋季學期這樣一段。

怒江州在2010 年左右開始實行“集中辦學”,那些像珍珠般散落在崇山峻嶺之中的袖珍小學從此退出歷史舞臺,被歸并到中心校。這個作品講的就是獨龍江擔當力卡山上一個“一師一校”小學即將被撤并前發生的故事。故事中的人物不算少:頑童阿鼎(他對世界有自己的一套理解辦法);一位身兼校長、老師、校醫、理發匠等多重身份的老師;常年在學校里做義工的孤老頭子;為了孩子不得不努力學講漢話的爸爸;被稱作“全寨子人的嘴巴”、很善于替大家發聲的村主任;“肚子里長著一雙眼睛”的瞎長老……在人物塑造方面得到了專家和讀者的認可。在故事設計方面,我力求不單在講故事,而是把敘事抱負伸向天地萬物的生存倫理、人與自然的共生共融、新與舊相遇的沖突與和解、山鄉巨變的轟烈與悄然、民族文化復興的夢想與決心……

因為我采用的是一種高度形象化、生動活潑的語言,所以讀起來會很愉快。

今日民族:脫貧話題今年大家都很關注,加上獨龍江的巨大進步確實具有全省、全國的典范意義。從脫貧角度講述獨龍族的生活,是您的初衷嗎?

馬瑞翎:怒江州貢山縣獨龍江鄉在新中國成立前尚處于原始社會末期,是典型的邊疆少數民族“直過區”。新時代的今天,獨龍江鄉作為深度貧困地區,是黨和國家重點扶貧的地區之一。獨龍江既因為環境封閉惡劣、歷史地位特殊和習近平總書記的親切關注而舉世聞名,也因為近幾年扶貧所取得的巨大成就而舉世矚目。可以說,獨龍江所取得的巨大進步,是新中國成立70 年來所取得成就的一個典型案例。新華社為之撰文:“一個少數民族的跨度,見證70 年民生跨度”。我作為文學工作者,自然比一般公民要“關注”獨龍江更深一些。加之我曾在怒江州工作和生活過13 年,對當地少數民族有感情,覺得有責任以自己的方式做一種記錄或表達。“生活”是泥土,是長出一切東西的根本。沒有一個實實在在的“生活”擺在那兒,什么都不存在。因此,我覺得你把話給說反了。應該是“從獨龍族生活的角度講脫貧”才對。

根除一個“代言者”所慣見的局蹐,拋棄獵奇式描寫,以獨龍人的方式書寫他們,和他們在一起,用他們的眼睛來看脫貧攻堅——這就是我的“初衷”。

今日民族:我注意到這本書暑期被外省的一些中小學列入學生閱讀書目。這顯然又是另一個讀者群體,這似乎已經說明您的作品的包容性。從兒童視角講述怒江之變,這個做法您是怎么想到的?

馬瑞翎:按我的習慣,總是要求作品要么視角新穎,要么語言方式或表達方式與眾不同。目前扶貧題材的作品數量很多。如何出彩、出色,從眾多作品中脫穎而出?我必須尋找一個新角度——以小孩視角來看一些大事,寓重大命題于兒童視角,以實現差異性,獲得強烈的折射效果。當然光是實現差異性還不夠,還得實現“具有異域性的共性”——這個詞兒是我臨時想起來的。這也就是你剛才說的“包容性”。讓作品“好看”、讓各種類型的讀者都能在作品中找到自己的關注點——這可能是每個作家都會為之奮斗的方向。

二

今日民族:我們換一個角度聊聊這部作品。這部作品,跟您在怒江的經歷有哪些關系?

馬瑞翎:關系可大了!作家“深入生活”,去無限靠近和觸摸寫作對象,這個重要性已經不需要說了。我自2002 年就到怒江邊境線上生活和工作、就待在我的“寫作對象”之中。在長達13 年的時光里,我的位置很奇怪——既是他們中的一員、又永遠成不了他們。我是一個生活在他們中間但時刻保持清醒的局外人。在那些年中我讀遍了能找到的文獻,并與當地各族群眾建立了友誼。長期的學習和觀察,使我擁有了一座倉庫,里邊的儲備夠豐富的。當創作的時候,我就把倉庫打開。

今日民族:您的寫作是從怒江開始的?有什么樣的機緣?

馬瑞翎:是的。談到“寫作的機緣”,我想,文學的種子應該是在童年時代播下。我祖父是一位宗教學者,他有很多宗教典籍、文獻和文學雜志。他的枕頭下邊全是他正在看的東西。翻祖父的枕頭是我童年、少年和青年時代的日常活動。按理說童年時代識字不多,但是靠著半猜半讀,我總能把書看下去。文學的種子埋藏了很多年,于2003 年在怒江州福貢縣一中的一個陰暗潮濕的值班室里發芽。記得有四年多的時間,我每天在那個值班室里讀書寫作直到深夜。到2008 年我調離學校,去往文聯工作。60 多萬字的長篇小說《怒江往事》誕生于文聯的一間辦公室。那部作品耗費了我五年時間。在整個創作期體力與精神負荷已達到我所能承受的極限。那時候的文學夢想(或者說文學野心)也大到讓自己不堪承受的地步。2014 年調離怒江,到省城工作以后,心態慢慢趨于平和。開始正確認識自身的局限,逐漸擺脫“地域性寫作”對自己的捆綁。如何實現突破成為首要問題。到2019 年,家中瑣事繁多:母親生病、祖父病重直至去世、孩子升學……弄得我焦頭爛額。這一年我仍然千方百計把腦子騰空,寫了這部《獨龍江上的小學》。創作前我把“倉庫”打開,突然發現,我與倉庫中的知識儲備已然不再是一種相互捆綁的關系,而是一種欣喜而親切的重逢。

今日民族:《怒江往事》是一部怎么樣的作品?

馬瑞翎:那是一部全面反映怒江少數民族進步歷程的史詩性小說。講述怒江大峽谷從原始社會直接過渡到社會主義社會的故事。原著為63 萬余字,出版時被刪到50 萬字。故事時間跨度是從19 世紀末到20 世紀中期。一共塑造了主角3 人,次主角5 人,其他具有鮮明性格特點、參與故事演繹的人物十余人。人物的性格和處境促發情節,情節組成眾多故事,故事形成各歷史事件。這一切作為背景存在,人物的感情及精神探索被推向前臺。

由于怒江區域歷史上并沒有文字,地理環境惡劣封閉,因此怒江少數民族獨特的文化歷史,在中國歷史的長河中是被淹沒的、鮮為外人知的。那部作品全景式再現了怒江大峽谷的一段綺麗的往事,表現了怒江特有的精神生態、自然生態的變化與變遷,以及人民在此過程中所獲得的進步與傷害,因此那個作品除了具有文學意義,還具有文化意義和社會承載意義。獲過全國少數民族文學重點作品扶持,入選過云南省“文藝精品扶持項目”,并入圍第九屆茅盾文學獎、提名駿馬獎。

今日民族:您的創作生涯中,怒江處在什么樣的位置?

馬瑞翎:怒江是我的第一個文學根據地,我的“倉庫”里的財寶的重要組成部分。每回打開倉庫審視,都會使我有新發現。

今日民族:您怎么看待寫作的跨族群、跨文化問題?

馬瑞翎:你說的“跨族群”和“跨文化”,在我個人看來,是越過界限,從自己的地盤(精神空間和地理意義上的空間)轉移到另一個地盤去觀察、思考、創作的意思。突然想起當初在怒江工作,我經常接觸一些民族元老,與他們關系很好。他們非常樂意教我傈僳文和怒族語。但是我當時堅決不學。因為我想做一個局外人。我要在他們身邊用一個外來者的眼光看他們。要是我逐漸“變為”一名局內人的話,極有可能像蘇軾寫的那個《題西林壁》,陷入一種“不識廬山真面目、只緣身在此山中”的困境。一個作家擺脫這類困境的辦法,也許就是別老是待在一個文化圈子或者生活圈子里,而是盡可能地越過界限,從自己的地盤轉移到另一個地盤去。

今日民族:作為一個長期從事少數民族題材創作的作家,您對云南民族文學的狀況有什么看法?

馬瑞翎:我沒有研究過“云南民族文學的狀況”這一課題。這個課題拿去做一個博士論文也是綽綽有余吧?我只能談一談我個人從管子里窺到的豹紋。我突然想起張大千與敦煌壁畫的關系。他當年在敦煌的藝術之林中采擷了那么一點點東西,就震撼了世界。我想,一部優秀的云南少數民族題材作品,就是從云南民族這座大礦中獲得并淬煉出的一塊金屬,其品質因作者而異。無論含金量如何,一部作品總能發出它自己的或微弱、或燦爛的光。沒法子像古今中外的大文豪那樣去“照亮全人類”,那就來照亮自己的心也行。

三

今日民族:回到《獨龍江上的小學》上來。這部作品中,您把很多傳統的知識、技能和觀念融入到主人翁的生活世界,然而,這些生僻的知識,非但不是理解的障礙,而且還營造出了一個詩意、美好的世界。對于怒江少數民族的知識和經驗,您是怎么把它們巧妙挪移到小說里的?

馬瑞翎:“挪移”這個詞兒使我想起乾坤大挪移。事實上我并不是“挪移”。前面說過,怒江少數民族的歷史、文化和生活,是土地。傳統意義上的素材只是這片土地上的草木。我做的是將豐盛的草木割下,用熱忱將它曬干和焚燒,變成真正的肥料。而后在這片肥沃的土地上播下自己的種子,最后用自己的鐮刀來收割。這是一個非常有生命力的過程。

今日民族:小說有很多歷史、文化的細節,給人印象深刻,反映了怒江地區變遷歷程。比如,圍繞阿鼎上學的話題,您通過幾代人的經歷,從側面勾勒民族教育的今昔之變。最初人們害怕讀書,現在鼓勵讀書,一個孩子讀書,全村人都歡喜。

馬瑞翎:在上世紀三十年代,怒江大峽谷封閉而保守。當地人對漢人抱有成見,認為進學堂會被漢人拐走,不愿送子弟入學。國民黨當局為完成教育任務,向各鄉攤派入學名額。于是少數富裕戶就花錢請窮人的孩子代讀。我早期的一個中篇小說《三道溜索》,就寫了蕎氏族一戶人家的四個兒子,為了獲得兩頭牛的報酬,老大替人進了學堂。但沒多久大哥分家單過,由老二代替大哥上學。沒多久又由老三接替二哥進學堂。后來三哥也要娶親了,但先前老大、老二的婚姻已讓家中徹底破產,三哥只好帶上新娘逃婚,從此下落不明。最后,老四阿此不得不接替哥哥們去上學,總算順利畢業,成為山上少有的才俊。這是特殊年代發生的特殊故事。現在看來不可思議,而在當時卻是合理的、甚至是約定俗成的。時間在前進,觀念在發生變化。今年4 月我到怒江出差,在一輛從鄉村開往縣城的車上,見到一對年輕夫婦。我注意到,當妻子懷抱里的小孩睡著了以后,夫妻倆交談使用的是傈僳語。只要孩子一醒來,夫妻倆就改講漢語。這種情況類似于都市里的一些父母有意在孩子面前講外語。正像我在《獨龍江上的小學》中所寫的那樣:“只要孩子的耳朵在,就得講漢話”。

今日民族:怒江扶貧是全國的焦點,您的作品也涉及到了。怒江扶貧實際情況如何?

馬瑞翎:我現在就職的單位正好定點幫扶怒江州的一個村,因此我有機會回到那里去,與我們的駐村工作隊一起生活。已經離開怒江州7 年的我,進入怒江大峽谷以后,真是大吃一驚——它已經不是從前那個樣子了。一茬一茬的高樓散布在綠色的大峽谷里,景象十分壯觀美麗。這一路,我至少親眼看見二十臺以上的大型挖掘機和十臺以上的巨型塔吊正在作業。到處都在轟轟烈烈地高唱建設之歌。“整村高質量脫貧”的喜訊此起彼伏。那種氛圍,那種景象使人振奮。國家扶貧的力度之大,令人感到震撼。怒江州貧困群眾中的每一個個體,命運隨之發生著非常迅速的改變。近距離接觸那些搬遷戶,有時也會有那么一點兒擔憂——擔憂精神前進的步伐跟不上物質前進的步伐。精神上的脫貧攻堅,比物質上的脫貧攻堅難多了。目前我們云南能投集團所采取的教育扶貧加“一二三產業協同”體系化扶貧模式,也許是好的辦法。