唐后期團練、防御州考述:以唐會昌五年為時間截面

屈卡樂

(1. 華東師范大學歷史學系,上海市 200241;2. 華東師范大學河口海岸科學研究院,上海市 200241)

一、 引 言

唐肅宗時期,出于平定叛亂的需要,內地刺史多兼任防御使等職。唐代宗即位之初,即廢除防御使,刺史改兼團練使(1)《舊唐書》卷一一《代宗紀》、卷四四《職官志三》,中華書局1975年版,第269、1923頁;《新唐書》卷四九下《百官志四下》,中華書局1975年版,第1316頁;〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七八《諸使中·諸使雜錄》,上海古籍出版社2006年版,第1702頁;〔宋〕 王欽若等編著,周勛初等校訂: 《冊府元龜》卷八八《帝王·赦宥七》,鳳凰出版社2006年版,第971頁。;至大歷十二年(777年),又罷團練使(2)《新唐書》卷四九下《百官志四下》、卷一四二《楊綰傳》,第1316、4664—4665頁。按: 安史之亂平定后,諸州軍隊不僅成為唐廷沉重的財政負荷,并且不利于中央集權,因此,代宗即位之初隨即著手改革諸州軍制,停罷防御使。大歷十二年,又因刺史原本即有“持節諸軍事”的職務,兼任團練使,導致“官號重復”,故而朝廷罷廢團練使。陳志堅認為:“肅宗時期的防御使及其軍隊是一種戰時體制,而代宗時期的團練使及其軍隊則代表了和平時期的政治體制”“廢除團練使,最重要的意義在于廢除了刺史辟署僚佐的權力”“使得原來使職僚佐的軍事職務,都要轉而由州縣官來擔任”。參見陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,上海古籍出版社2005年版,第10—40頁。。此后,團練、防御使不再是諸州刺史“標配”的附屬要素,而成為少數州區別于多數州的政治標識。在以往的研究中,學界多將團練、防御州置于唐代地方軍政制度發展歷程中進行考察,并在團練、防御州的溯源、屬性及其變化等方面取得了一些很有價值的研究成果。(3)關于唐后期至北宋團練、防御州的相關研究主要有[日] 日野開三郎: 《藩鎮體制和直屬州》,《東洋學報》1961年第43卷第4號,第485—520頁;羅凱: 《隋唐政治地理格局研究——以高層政治區為中心》,復旦大學博士學位論文,2012年,第140—160頁;余蔚: 《唐至宋節度、觀察、防御、團練、刺史體系的演變》,《中華文史論叢》第71輯,上海古籍出版社2003年版,第145—182頁;陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第10—40、147—177頁;張玲: 《唐宋之際防御使職能探微》,上海師范大學碩士學位論文,2006年,第1—46頁;張達志: 《唐代后期藩鎮與州之關系研究》,中國社會科學出版社2011年版,第111—112頁;張衛東: 《試論唐代中后期支郡刺史的地位——以節度觀察使與支郡刺史的關系為中心》,《武漢大學學報》2010年第4期;朱德軍: 《中晚唐直隸州制度的歷史考察》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》2011年第4期;劉波: 《唐末五代華北地區州級軍政之變化研究》,華東師范大學碩士學位論文,2013年,第203—218頁;任歡歡: 《北宋防御使與團練使研究》,西北大學博士學位論文,2015年,第11—158頁;陳琴: 《唐后期至北宋團練使初探》,浙江師范大學碩士學位論文,2017年,第1—70頁。但是上述研究仍存在一定的不足,具體表現為: 其一,對團練、防御州名目的梳理不足,多將不同時期的團練、防御州混列在一起,缺乏明確的時間截面,地理分布的分析也不充分;其二,對團練、防御州的屬性,主要集中于制度史梳理,微觀考察不足;其三,關于團練、防御州與直屬州、州的“專奏權”之間關系的相關考察也有進一步商榷的必要。本文認為,對團練、防御州的認識不足,是導致學界在道州關系、地方行政層級等方面產生歧見的重要原因。下文擬從唐武宗會昌五年(845年)團練、防御州名目的考察入手,結合對相關史料的深入分析,就團練、防御州的行政層級、軍事屬性以及中央的政治意圖等方面進行探討。文中觀點或失于詳察,甚至存在謬誤,就教于方家。

二、 會昌五年團練、防御州的名目

《唐會要》所錄中書門下的一份奏章中記載著會昌五年的一組道目,其中包含著該年所置的部分團練、防御州(4)大歷十二年以后,團練、防御州在諸州中地位特殊,唐后期詔書、敕令等官方文獻中,多有將團練、防御州列入“諸道”的記載。羅凱對此現象已有論述,參見羅凱: 《何為方鎮: 方鎮的特指、泛指與常指》,《學術月刊》2018年第8期。,為探究團練、防御州較為完整的名目提供了有利條件,這是本文選擇以會昌五年作為研究團練、防御州時間截面的主要原因。

《唐會要》載,會昌五年,武宗下旨“商量減諸道判官,約以六員為額者”,中書門下于九月上奏“條流諸道判官員額”:

西川本有十二員,望留八員: 節度副使、判官、掌書記、觀察判官、支使、推官、云南判官、巡官。淮南、河東,舊額,各除向前職額外,淮南留營田判官,河東留留守判官。幽州、淄青,舊各有九員,望各留七員,幽州除向前職額外,留盧龍軍節度推官。淄青除向前職額外,留押新羅、渤海兩藩巡官。山南東道、鄭滑、河陽、京南(5)“京南”當為“荊南”之訛,后文的“莘州”當為“華州”之誤,已為陳志堅、羅凱指出,確有理據,當可依從。參見陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第29—30頁;羅凱: 《何為方鎮: 方鎮的特指、泛指與常指》,《學術月刊》2018年第8期。、汴州、昭義、鎮州、易定、鄆州、魏博、滄州、陳許、徐州、兗海、鳳翔、山南西道、東川、涇原、邠寧、河中、嶺南,已上舊各有八員,望各留六員: 節度副使、判官、掌書記、推官、觀察判官、支使。振武、靈夏、益州(6)這段奏文中的“靈夏益州”也當有誤。查檢史料,未見振武(靈)、夏綏(夏)二道合并的記載,且下文引《唐實錄》所載會昌五年七月的諸道,“夏(綏)”獨為一道,可見“靈夏”并非一道,此處文字當有訛誤。此外,該處奏文中的“益”也應為訛字。益州當時已經改名為成都府,且前文已經出現“西川”,一道不當重出,可見“益州”當誤。羅凱認為,“益州”當作“鹽州”,然下文所列亦有“鹽州”,明顯不妥。本文認為,“益”“會(會)”形近,“益州”或為“會州”之訛。貞元九年,唐自吐蕃之手收復會州,以地理推之,該州當隸屬朔方道,若此,朔方道亦可稱“靈會”。因此,引文中“靈夏益州”很可能當作“靈會、夏州”。、鄜坊,舊各有八員,緣邊土地貧,望各留五員: 節度副使、判官、掌書記、推官、觀察判官。浙東、浙西、宣歙、湖南、江西、鄂岳、福建,以上舊各有六員,望各留五員: 團練副使、判官、觀察判官、支使、推官。黔中(7)本文認為,奏文中“黔中”的前后文很可能訛脫安南、邕管二道。此組文字中“望各留六員”,參比奏文中其他各處,可以發現“各”字出現的諸組文字,均涉及多個道,而該組現存文字中僅有“黔中”一道,因此,該組文字當存在脫訛。而該組要保留的判官員額中包括“經略副使”,正與安南、邕管軍政使職相合。且安南、邕管轄境較大,殊為大府,也與奏文中該組判官員額較多的狀況較為相合。因此,該組文字中可能包括安南、邕管二道。,舊有十員,望各留六員: 經略副使、判官、招討判官、觀察判官、度支、鹽鐵判官。東都留守、陜府,舊有五員,并望不減。天德,舊有三員,亦望不減。同州,舊有四員,商州兩員,并望不減……防御副使。莘州、泗州,各有兩員,并望不減。楚州、壽州,各有三員,壽州望減團練副使一員,楚州望減營田巡官一員。汝州、鹽州、隴州,舊各有一員,望不減。桂管,舊有六員,望減防御巡官一員。容管,舊有五員,望減招討巡官一員。延州,舊有兩員,亦望減防御推官一員。樓煩、龍陂,舊各有兩員,望各減巡官一員。(8)〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七九《諸使下》,第1714—1715頁。

上引奏文所列的道目中,有9個單州,根據諸道判官的官稱(防御副使、防御推官、團練副使等),可以確認同州、商州、華州、延州為防御州(9)天德都防御使為“都使”道,故本文未將其列入防御州之列。,泗州(10)〔唐〕 白居易著,朱金城箋校: 《白居易集箋校》卷五〇《李諒除泗州刺史兼團練使當道兵馬留后兼侍御史賜紫金魚袋張愉可岳州刺史同制》《李諒授壽州刺史薛公干授泗州刺史制》,上海古籍出版社1988年版,第2950、2973頁。、楚州(11)據《楚州官屬題名幢》,自大和三年以降,楚州刺史郭行余、李德修、鄭復等多兼本州團練使之職,而會昌年間,楚州刺史李拭、盧弘正官職有闕文,不過李拭官稱中尚存有“充本州□”,而會昌二年、三年,此州均置有團練判官,可見,會昌年間楚州應仍置有團練使。參見《楚州官屬題名幢》,羅振玉輯: 《楚州金石錄》,羅振玉著,羅繼祖主編: 《羅振玉學術論著集》第6集《漢兩京以來鏡銘集錄(外十四種)》,上海古籍出版社2013年版,第330—335頁。、壽州(12)據郁賢皓考證,會昌五年、六年間,韋正貫、裴識先后擔任該州刺史,而據《新唐書·韋正貫傳》《舊唐書·裴識傳》,二人任職期間均兼任本州團練使,可見,會昌后期壽州當置有團練使。參見郁賢皓: 《唐刺史考全編》卷一三〇《壽州》,安徽大學出版社2000年版,第1784頁。為團練州。其余2州在會昌五年前后所設使職情況考述如下。

鹽州。大和四年(830年),該州即已置有防御使。(13)〔宋〕 李昉等: 《太平廣記》卷三四七引《傳奇》,中華書局1961年版,第2747頁。又,《樊南文集》中有《為鹽州刺史奏舉李孚判官狀》,“乃會昌初所上”(14)〔唐〕 李商隱著,〔清〕 馮浩詳注,〔清〕 錢振倫、〔清〕 錢振常箋注: 《樊南文集》卷二《為鹽州刺史奏舉李孚判官狀》,上海古籍出版社1988年版,第122—124頁。,判官為使職僚佐,與州郡參軍等有別,可見,會昌初年,鹽州刺史應兼有使職。大中十一年(857年),盧簡求曾任鹽州刺史,并兼有“鹽州防御押蕃落諸軍防秋都知兵馬使、度支烏池榷稅等使”。(15)《舊唐書》卷一八下《宣宗紀》,第639頁。由上可見,大和四年至大中十一年間,鹽州很可能一直置有防御使。

隴州。建中四年(783年)涇原之變,德宗出奔鳳翔,十一月,隴州升置奉義軍,以韋皋為節度使。至興元元年(784年),“德宗還京”,韋皋調任左金吾衛將軍,隴州當復廢為刺史州。(16)《舊唐書》卷一二《德宗紀上》,第346頁;《資治通鑒》卷二二九“建中四年十一月乙亥”條,中華書局1956年版,第7369頁。另據《張道升墓志銘》,貞元末、永貞初,隴州仍為刺史州。(17)《唐故開府儀同三司使持節隴州諸軍事行隴州刺史上柱國南陽縣開國伯張府君(道升)墓志銘并序》,周紹良主編: 《唐代墓志匯編》,上海古籍出版社1992年版,第1945頁。而至開成五年(840年),王宰兼任“隴州防御使”(18)〔清〕 陸增祥: 《八瓊室金石補正》卷七四《冷泉關河東節度王宰題名記》,文物出版社1985年版,第515—516頁。,會昌年間,史憲忠、李偲又先后擔任隴州刺史兼本州防御使(19)《全唐文》卷七二八《授史憲忠涇原節度使制》、卷七二六《授李偲隴州刺史兼防御使制》,上海古籍出版社1990年版,第3324、3315頁。,可見,開成、會昌間,隴州復置防御使。

《唐會要》載錄的團練、防御州并不完整,爬梳史料,可知以下諸州在會昌年間也可能置有防御、團練等使職。

金州。羅凱認為上引中書門下奏文存在脫佚,指出:“‘華州泗州’之前,‘防御副使’出現得十分突兀,與整篇的行文不符;華州、泗州的判官總額僅有兩員,也不當全是‘防御副使’,因此,該處必有奪逸”。(20)羅凱: 《隋唐政治地理格局研究——以高層政治區為中心》,復旦大學博士學位論文,2012年,第150頁。本文認同此處當有殘脫。細究該奏文,諸道之間的編排似有一定規律: 地理上相近或者類別上相近的道編在一起,金、商二州相鄰,在部分時期合置為一道,行文中金州緊隨商州可能性較高,且金州與上文的同州、商州下文的華州、泗州、楚州、壽州等均為單州,且軍政長官均為防御使,因此,此段脫逸文字很可能包括金州。

亳州。《嘉泰吳興志》載,開成三年(838年)三月,楊漢公“遷亳州刺史,充本道團練鎮遏使”(21)〔宋〕 談鑰纂修: 《嘉泰吳興志》卷一四《郡守題名》,民國三年嘉業堂刊本。,又《李暨除絳州刺史魏中庸除亳州刺史曹慶除威遠營使等制》載,亳州刺史李暨“充本州團練鎮遏使”(22)《全唐文》卷七四八《李暨除絳州刺史魏中庸除亳州刺史曹慶除威遠營使等制》,第3436—3437頁。,郁賢皓認為此制當作于大中五年(851年)以后(23)郁賢皓: 《唐刺史考全編》卷六三《河南道·亳州(譙郡)》,第909頁。,可知開成三年至大中五年間,亳州很可能一直設置團練使。又《孫公乂墓志銘》載,會昌五年,孫公乂“移為亳守”,“時又壺關阻兵,征發方困,亳實軍郡,人多告勞”(24)《唐故銀青光祿大夫工部尚書致仕上柱國樂安縣開國男食邑五百戶孫府君(公乂)墓志銘》,載周紹良主編: 《唐代墓志匯編》,上海古籍出版社1992年版,第2290頁。,《墓志銘》中所述“亳實軍郡”當就亳州置有團練鎮遏使而言的。

濠州、潁州。文獻中有長慶二年(822年)濠州刺史“充團練渦口西城等使”,以及咸通二年(861年)潁州刺史“充本州團練鎮遏等使”的記載。(25)〔唐〕 白居易著,朱金城箋校: 《白居易集箋校》卷四八《楊潛可洋州刺史李繁可遂州刺史史備可濠州刺史制》,第2897—2898頁;《舊唐書》卷一九上《懿宗紀》,第651頁。又,鄭吉《楚州修城南門記》中載:“溯淮而上達于潁,而州兵之益團練者,聯五郡焉。”(26)《全唐文》卷七六三《楚州修城南門記》,第3515—3516頁。此文撰于大中十四年(860年),上距會昌五年相隔不遠,文中所述“州兵之益團練者”當指團練州。自楚州向西,至潁水入淮處(“溯淮而上達于潁”),淮河兩岸有楚、泗、濠、壽、潁州,其中,泗、楚、壽州載錄于上引奏文之中,會昌年間均為團練州,可見,與泗、楚、壽州“聯”的濠、潁州也可能是團練州。

邢州。據《舊唐書·王士則傳》,元和年間,邢州刺史王士則兼任本州團練使。(27)《舊唐書》卷一四二《王士則傳》,第3878頁。另由《薛常翙可邢州刺史本州團練使制》與《支某除鄆王傅盧賓除融州刺史等制》可知,長慶元年(821年)、大中五年(851年),該州仍有團練使(28)〔唐〕 白居易著,朱金城箋校: 《白居易集箋校》卷五三《薛常翙可邢州刺史本州團練使制》,第3094頁;《全唐文》卷七四九《支某除鄆王傅盧賓除融州刺史趙全素除福陵令等制》,第3439頁。按: 是時支某的官銜為“前使持節邢州諸軍事、守邢州刺史兼侍御史充本州團練使”。,可見,元和十年至大中五年間,邢州很可能一直置有團練使。

貝州。據《贈太尉韓允忠神道碑》載: 韓國昌于會昌年間任貝州刺史、本州防御使。(29)《全唐文》卷八一三《贈太尉韓允忠神道碑》,第3792—3793頁;《唐刺史考全編》卷一〇二《河北道·貝州(清河郡)》,第1434—1435頁。

河南府。會昌五年,河南府尹兼有東都畿防御使的使職(見本文第三部分河南府的相關考述)。

除上述諸州以外,相、檀、丹等州也曾是團練或防御州(30)郁賢皓據《贈太尉韓允忠神道碑》推測,韓允忠之祖于“寶歷或大和中”任相州防御使,距會昌年間不遠,相州會昌年間也可能置有防御使。此外,檀州在寶歷、大和間置有營田團練等使,丹州于大中六年也置有防御使。參見《全唐文》卷八一三《贈太尉韓允忠神道碑》,第3792—3793頁;吳鋼主編: 《全唐文補遺》第1輯《唐故朝散大夫使持節丹州諸軍事守丹州刺史充本州防御使上柱國弘農楊公(乾光)墓志銘并序》,三秦出版社1994年版,第365—366頁;吳鋼主編: 《全唐文補遺》第4輯《故幽州盧龍軍節度都押衙銀青光祿大夫檢校太子賓客使持節檀州諸軍事檀州刺史兼殿中侍御史充威武軍團練等使汝南周府君(元長)墓志銘》,三秦出版社1997年版,第145—146頁。,但尚無乏充分證據可以證明會昌五年這些州置有團練、防御使,因此本文姑且不將上述諸州列入會昌五年團練、防御州的名目之中。

綜上,會昌五年可能存在的團練州有7個(泗州、楚州、壽州、亳州、濠州、潁州、邢州),可能存在的防御州(府)有9個(河南府、同州、商州、華州、鹽州、隴州、延州、金州、貝州)。

三、 團練、防御州的行政層級

學界大多認同,唐后期在各州設置團練、防御使可加強這些州與中央之間的政治聯系。學者們還將團練、防御州的設置與唐后期直屬州、州的“專奏權”等問題聯系起來,認為同、華、汝等州在一定時期內擁有直屬州的政治地位,而壽、楚、鹽州等也“帶有一些直屬州的性質”。(31)陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第34頁。如此一來,團練、防御州在行政層級上似可視為介于道、州之間的特殊軍政建置。

本文認為,上述觀點仍須商榷。首先,設置團練、防御使可加強州與中央之間政治聯系的認識,并不能成立。事實上,唐后期,與中央保持直達的政治聯系并非團練、防御州所獨享的政治特權,一般刺史州同樣與中央之間保持著一定的直達聯系,中央屢次頒發法令條文強調諸州直達中央的政治地位。(32)支持二級制的重要依據是在中央政府的多個詔敕文書,明確強調州地位和權力的直達性。參見〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七八《諸使中·采訪處置使》、卷六九《都督刺史已下雜錄》、卷六八《刺史上》,第1681、1437、1423頁;〔宋〕 王欽若等編著,周勛初等校訂: 《冊府元龜》卷九〇《帝王部·赦宥第九》,第999頁。不少學者從制度史的視角出發,通過對相關法令條文和實例進行論證,認為唐代后期中央與州(府)之間一直保持著較為暢通的政治聯系。(33)陳志堅認為,唐代后期地方行政層級是不完全的三級制,諸州與中央政府之間一直存在著上通下達的關系,方鎮對州的統轄并沒有明確的制度規定,地方行政實際上是朝廷、方鎮、州的三角互動關系。參見陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第131—146頁。

再者,文獻中并無充足的證據表明團練、防御州與專奏權、直屬州直接相關。如楚州擁有專奏權并非因其團練州的政治地位,而是由于“州營田宰相遙領使,刺史得專達”。(34)《舊唐書》卷一八五下《薛玨傳》,第4827頁。再如鹽州,貞元十九年(803年),鹽州軍亂,十一月,朝廷“以李興干為鹽州刺史,得專奏事,自是鹽州不隸夏州”。(35)《資治通鑒》卷二三六“貞元十九年十一月戊寅”條,第7604頁。查檢史籍記載,鹽州要遲至大和年間方才設置防御使(36)〔宋〕 李昉等: 《太平廣記》卷三四七引《傳奇》,第2747頁。,貞元年間該州很可能并未置防御使。可見,鹽州升為直屬州,其實質意義僅在于行政隸屬關系上的變動,即鹽州直屬于中央,不再是隸屬于夏綏道的支郡,與該州是否為防御州無關。此外,元和年間戡定淮西之役中,屢見壽州上奏中央的記載(37)《資治通鑒》卷二三九“元和十年十一月”“元和十一年三月”“元和十一年九月丁亥”條,第7719、7722、7725頁。,陳志堅據此認為作為團練州的壽州具有專奏中央的政治特權(38)陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第34頁。。這里需要指出的是,壽州上奏中央的情況,實際上發生于戰時,當時壽州是朝廷賴以戡亂的重要力量,戰時直接向朝廷上奏戰況,實為前方軍事所需,并不能代表常態性的狀況。后漢乾祐三年(950年)敕:“防御、團練使,自非軍期,無得專奏事,皆先申觀察使斟酌以聞。”(39)《資治通鑒》卷二八九“乾祐三年五月辛丑”條,第9423頁。按: 此敕文雖為后漢時所頒,但其間情理與唐后期存在相通之處。由此可見,諸州在參與軍事行動期間擁有“專奏權”,應為較為常見的現象,不可據此認為這些州在和平時期也擁有專奏權。

由上可知,將團練、防御州視作低于道、高于刺史州的特殊軍政實體的理據并不充分,因此本文認為,團練、防御州的行政層級要么是高層政區,要么與一般刺史州同為支郡。有鑒于此,本文對團練、防御州行政層級的研究不再關注于團練、防御州與中央之間的特殊政治關系,而轉為對團練、防御州是否為高層政區的判定上。具體而言,將上文所得出的會昌五年團練、防御州的名目,與該年高層政區的名目進行比對: 凡載錄于高層政區名目上的團練、防御州,均為高層政區;凡不在高層政區名目的團練、防御州,均可判定為支郡。

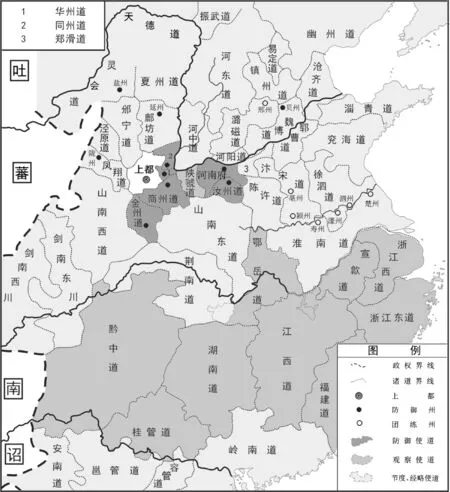

經過分析發現,會昌五年七月朝廷所頒的一份限佛的詔敕中,明確記載了當時高層政區的總數,并載錄著大部分高層政區的名目。這份詔敕保存于《資治通鑒考異》卷二二中引述《唐實錄》的一段記載之中,其文云:

中書門下奏請上都、東都兩街各留寺十所,每寺留僧十人,大藩鎮各一所,僧亦依前詔,敕上都、東都每街各留寺兩所,每寺僧各留三十人。中書門下奏:“奉敕諸道所留僧尼數宜令更商量,分為三等: 上至二十人,中至十人,下至五人。今據天下諸道共五十處,四十六道合配三等: 鎮州、魏博、淮南、西川、山南東道、荊南、嶺南、汴宋、幽州、東川、鄂岳、浙西、浙東、宣歙、湖南、江西、河南府,望每道許留僧二十人;山南西道、河東、鄭滑、陳許、潞磁、鄆曹、徐泗、鳳翔、兗海、淄青、滄齊、易定、福建、同、華州,望令每道許留十人;夏、桂、邕管、黔中、安南、汝、金、商州、容管,望每道許留五人;一道河中已敕下留十三人。”(40)《資治通鑒》卷二四八“會昌五年七月”條,第8016頁。

由《唐實錄》詔敕可以得出以下四點認識:

(1) 《唐實錄》詔敕稱“天下諸道共五十處,四十六道合配三等”(41)《資治通鑒》點校本于此處文字的標點為“天下諸道共五十處四十六道,合配三等”,語義不通,本文認為,此句實指“天下”共有50個道,列于“三等”的道共有46個,因此,“四十六道”當下屬。,此處的“道”實指高層政區。詔敕行文中的上都、東都與“諸道(藩鎮)”之間存在明顯的區隔,可見,當時唐廷對于二者之間的區別有著明晰的認識,“上都”“東都”并非“藩鎮”。由此可見,詔敕“天下諸道共五十處”當指當時唐境置有50個藩鎮。又,結合時代背景來看,武宗“毀佛”意志較為強烈,限制佛教的規定也頗為嚴苛,限佛規定應該不容有空間上的疏漏,因此,此詔敕載錄的“五十道”很可能涵蓋了唐朝全部境域。此外,詔敕中對于各道保留寺廟、僧侶額度的規定具體、明確,可見,詔敕所載的“五十道”在地域上不應當出現重疊的現象,也就是說,在行政隸屬關系上,“五十道”之間是同級并列的關系,并無上下的隸屬關系。因此,這“五十道”是彼此互不隸屬的高層政區,且能囊括唐帝國全境。可見,會昌五年七月,唐全境有且只有50個高層政區。

(2) 河南府是高層政區。《唐實錄》奏書所列的道有“河南府”,允留1座寺廟,與保留2座寺廟的“東都”有著明確的區別,可見奏書中的“河南府”所指當為東都洛陽城以外的河南府(亦即“東都畿”)。

(3) 《唐實錄》詔敕稱“四十六道合配三等”,而《資治通鑒》所引《唐實錄》詔敕位列于“三等”之內的道實有41個(上等17道,中等15道,下等9道),存在訛脫。司馬光云:“鎮州等凡五十六州四十一道,今云五十處四十六道,誤也”(42)司馬光所稱的“鎮州等凡五十六州”,實際上是將“魏博”“汴宋”等生硬地理解為兩個州,這種理解方式自然是有問題的。,可見,詔敕中所載錄的道原應有“四十六道”,在司馬光時代,即已僅剩下“四十一道”,應有5個道訛脫。

(4) “三等”之外,唐境內還應置有4個道。如河中道,據詔敕可知,該道此前已行詔敕。可見,該詔敕中未見的道,可能之前已下詔敕,或遲后再頒一詔,原本就不在此詔敕之中。(43)羅凱認為,邠寧、振武、陜虢、河陽等道未出現在該詔敕中,認為“必有脫漏無疑”,恐有失審慎。詳參羅凱: 《隋唐政治地理格局研究——以高層政治區為中心》,復旦大學博士學位論文,2012年,第150頁。此詔敕撰于會昌五年七月,前文所引的《唐會要》這篇奏文撰于會昌五年九月,前后相差僅兩個月,兩份文獻載錄的道目可以互相參照。(44)兩份道目合并起來,道目共有58個,這似乎與《唐實錄》所載的“天下諸道共五十處”相矛盾。羅凱試圖對上述矛盾進行解釋,他認為唐后期方鎮存在特指、泛指、常指三種情形:“特指”則主要是節度使;“泛指”則包括除節度使外,還包括州刺史;“常指”則為“直屬于中央的府州”,包括“都府”和部分單州。《唐實錄》《唐會要》道數的矛盾,實際上是由于兩份文獻中道的標準不同所導致的,《唐實錄》的50個道當指“在行政上、軍事上直接跟中央溝通的地方權力主體”(羅文中稱之為“常指”),而《唐會要》“道”的意涵更為寬泛,指包括州刺史在內的“所有地方實權派”(羅文中稱之為“泛指”)。參見羅凱: 《何為方鎮: 方鎮的特指、泛指與常指》,《學術月刊》2018年第8期。

表1 《唐實錄》《唐會要》會昌五年諸道名目對照表

據表1,《唐實錄》無、《唐會要》有的16個道之中,河陽、涇原、邠寧、振武、靈(會)、鄜坊、陜虢、天德8個道是管轄多個府州的“都使道”,行政層級當為高層政區,再加上《唐實錄》載錄的42個道,就得出了會昌五年的50個高層政區(“五十道”)完整名目。而泗、楚、壽等團練州,鹽、隴、延等防御州,以及樓煩、龍陂等“馬政道”(45)〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷六六《群牧使》,第1354頁。,均不在高層政區之列,從行政層級上來看,當為高層政區的“支郡”或屬縣,其中,楚、壽州屬淮南道,泗州屬徐泗道(46)《唐實錄》道目中有“徐泗”道,統轄區域當包括《唐會要》的“泗州”道。,鹽州屬朔方道,隴州屬鳳翔道,延州屬鄜坊道,樓煩屬河東道,龍陂屬陳許道。(47)關于唐后期道、州之間的隸屬關系,參見賴青壽: 《唐后期方鎮建置沿革研究》,復旦大學博士學位論文,1999年,第39—43、46—48、49—52、74—77、78—84、97—98、137—140頁。

綜上可知,團練、防御州在行政層級上可分為兩類: 一類為高層政區,包括河南府、汝州、同州、商州、華州、金州6個州(府);另一類為支郡,包括泗州、楚州、濠州、壽州、潁州、亳州、鹽州、延州、隴州、邢州、貝州11個州。

四、 團練、防御州的軍事屬性

團練、防御州具有區別于一般刺史州的特殊屬性。如上文所考,華、同等州行政層級上高于一般刺史州,與方鎮同為高層政區。再如團練、防御州有明確員額的使府僚佐,并由刺史自行辟署,“使又遷代,則幕僚亦隨而罷”(48)〔清〕 錢大昕撰著,陳文和等校點: 《廿二史考異》卷五八《舊唐書二·職官志》,鳳凰出版社2008年版,第683頁。,州府僚佐直接受命于本州刺史而非方鎮使得州權的伸張有了切實的實現途徑。又如團練、防御州與一般刺史州之間存在著等級差異的州格。元和九年以前,華、汝、壽等州均獲“賜旗甲”,部分政治待遇“與方鎮同”(49)《舊唐書》卷一五《憲宗紀下》,第451頁,另可參見《舊唐書》卷一五四《呂元膺傳》,第4104頁;〔宋〕 王欽若等編著,周勛初等校訂: 《冊府元龜》卷六〇《帝王·立制度一》,第641頁。,而壽州“幕府符書之設,擬于方鎮”(50)《全唐文》卷七三六《壽州團練副使廳壁記》,第3369頁。,政治地位明顯高于一般刺史州。五代時期,團練、防御州被確認為州刺史遷轉升陟的重要位階,“中國之法必自刺史、團練、防御序遷乃至節度使”(51)《資治通鑒》卷二八二“天福四年七月”條,第9204頁。,而這種現象很可能在唐后期即已出現。不過本文認為與上述屬性相較團練、防御州的主要屬性(甚或是其本質屬性)應體現在軍事方面,具體而言主要包括軍力數量、軍隊構成等方面與刺史州的差異。

關于唐后期諸州軍隊的數量,大歷十二年(777年),朝廷對諸州“州兵”進行改革,此后諸州軍隊員額“皆有常數”(52)《資治通鑒》卷二二五“大歷十二年五月辛亥”條,第7245頁。,亦即史籍所載的“敕額兵”(53)《全唐文》卷七七二《為滎陽公論安南行營將士月糧狀》,第3569頁。。陳志堅對唐后期諸州軍額進行了研究,認為刺史州的軍額“一般不超過一千人”,而團練、防御州的軍額則多有數千之譜。(54)陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第159—163頁。

圖1 唐會昌五年諸道示意圖

從上文考述可知,會昌五年,團練、防御州集中分布于江淮、關中、河北地區(圖1),蜀川、荊襄以及江南諸道均未見相關建置。《唐會要·節度使》:“元和六年八月敕制:‘荊南是賦稅之地,與關右諸鎮及河南河北有重兵處,體例不同。節度使之外,不合更置軍額。’”(55)〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七八《諸使中·節度使》,第1694頁。引文所述“重兵處”的區域包括關右諸鎮、河南、河北,與前文所考述團練、防御州的分布區域基本一致。引文中“重兵”當指獲得中央敕準的、具有“軍額”的地方軍隊。而蜀川、荊襄以及江南諸道多為“賦稅之地”,地方軍隊主要承擔的是地方秩序的綏靖之責,“足修武備,以靜一方”。元和六年(811年),先后停罷荊南永安軍、潤州鎮海軍、宣州采石軍、越州義勝軍、洪州南昌軍、福州靜海軍等軍額。(56)〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七八《諸使中·節度使》,第1694—1695頁。總之,較之關右、河南、河北等區域,上述區域的軍額較少,支郡的軍額更少,多在千人以下。如此便可向中央提供較高比例的財賦。

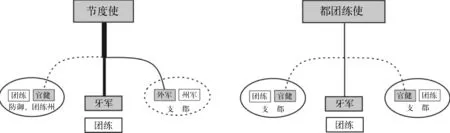

而從軍隊的構成而言,團練、防御州與刺史州之間存在一定的差異。唐后期地方軍隊主要有兩類武裝構成: 官健和團結。官健是職業性武裝,又“謂之健兒”,“兵士量險隘召募”,“給春冬衣,并家口糧”。而團結兵雖然“名曰團練”,嚴格來說并非職業軍人,仍為“當上百姓”,“春秋歸”而務農,“冬夏追集”,“日給一身糧及醬菜”,主要仍以務農為生。(57)〔宋〕 王溥: 《唐會要》卷七八《諸使中·諸使雜錄上》,第1702頁。張國剛曾對唐代團結兵進行系統考察,認為團結兵是“從民丁中征召的按臨戰需要而組建的軍隊,其成分包括兵募、丁防”。參見張國剛: 《唐代團結兵問題辨析》,《歷史研究》1996年第3期。

刺史州的軍額一般多在千人以內,軍隊的主要職責是維持地方治安秩序,軍隊構成當以團結兵為主。因此,刺史州的官健數量可能多在五百以內。(58)唐后期刺史州軍力數量的研究可參考朱德軍、杜文玉: 《關于唐朝中后期南方“土軍”諸問題的考察》,《人文論壇》2008年第1期;陳志堅: 《唐代州郡制度研究》,第159—163頁。

防御州的情況以河南府(東都畿)、汝州為例。元和三年(808年)五月,東都畿汝州都防御使停罷,“所管將士三千七百三十人,隨畿汝界分留守及汝州防御使分掌之”,八月,“復置東都防御兵七百人”。(59)《舊唐書》卷一四《憲宗上》,第426頁。據權德輿《請置防御軍狀》,東都留守所轄軍隊總數為3 895人,共分為三部分:“準元和三年八月十日敕”所置的“舊防御官健”700人;“準元和三年五月二十五日敕”所置的“河陰、陽翟、偃師等縣鎮遏”1 570人;“留鎮將士”1 625人。其中,“舊防御官健”700人為元和三年八月所增置的“東都防御兵”,當是東都城防守軍,“河陰、陽翟、偃師等縣鎮遏”當為外鎮官健,而“留鎮將士”則應為東都留守所統轄的東都畿駐軍。據《留鎮將士加置二千人狀》,不論是駐屯陽翟縣的“鎮遏”還是“留鎮將士”均列入“軍籍”,且以“舊官健例,給冬衣月糧”,其拆分、加置均須以朝廷詔敕為準,無疑當為“敕額兵”。(60)《全唐文》卷四八七《留鎮將士加置二千人狀》《請加置兵衣糧狀》,第2204頁。由上可知,防御州敕額兵很可能以官健為主,除東都特設的東都防御兵外,多數防御州的軍隊應主要由兩部分軍隊構成: 本州防御官健和駐屯于縣鎮的鎮遏官健。

關于團練州的軍隊構成,以楚、壽等州為例。鄭吉《楚州修城南門記》中載:“溯淮而上達于潁,而州兵之益團練者,聯五郡焉。楚最東,為名郡,疆土綿遠。帶甲四千人,征賦二萬計,屯田五千頃。”文中“州兵之益團練”當為團練州軍隊的構成屬性,“州兵”與“團練”并言成文,可見此處的“州兵”當指官健。與楚州相比,壽州軍力似更為雄厚,“有介馬數百,徒兵萬人”。(61)《全唐文》卷四七八《唐廬州刺史本州團練使羅珦德政碑》,第2163—2164頁。楚州的“帶甲四千人”以及壽州的“徒兵萬人”,所指當為本州官健、團結兵的總數。從相關史實也可以看出,團練州的軍事力量一般強于刺史州。咸通九年(868年)十月,龐勛攻取徐州后,繼而進取周邊區域:“宿州戍卒五百人出戰于濉水上……城中無復余兵”(62)《資治通鑒》卷二五一“咸通九年十月戊辰”條,第8125頁。,“濠州兵才數百,刺史盧望回素不設備”(63)《資治通鑒》卷二五一“咸通九年十月戊寅”條,第8128—8129頁。,可見,宿、濠等刺史州軍事力量有限,在龐勛叛軍的攻勢之下,很快就難以招架,先后陷落。龐勛在攻取徐州之前,曾以“千人”之眾至泗州,“刺史杜慆饗之于球場……慆素為之備,徐卒不敢為亂而止”。(64)《資治通鑒》卷二五一“咸通九年九月丁巳”條,第8122—8123頁。而在攻取徐州后,“(龐)勛以泗州當江、淮之沖,益發兵助(李)圓攻之,眾至萬余,終不能克”(65)《資治通鑒》卷二五一“咸通九年十月戊寅”條,第8129頁。,可見,作為團練州的泗州軍力和戰備水平明顯優于宿、濠等刺史州(66)《資治通鑒》載:“(辛)讜急棹小舟得入,(杜)慆即署團練判官”,由此可見,此時泗州為團練州。詳參《資治通鑒》卷二五一“咸通九年十一月”條,第8130頁。。

此外,還需進一步探究都團練州和團練州之間軍力上的差異。以徐州為例,咸通三年(862年),徐州銀刀軍之亂平定后,唐廷將徐州降為團練州,“除當州諸縣鎮外,別更留兵二千人,隸屬兗海節度使收管”,于宿州設置宿泗等州都團練觀察處置等使,武寧軍兵馬除少數留在徐州之外,其余大部,“量其多少,分配宿州團練使及泗州兵馬留后、濠州渦口城使下”(67)《全唐文》卷八四《降徐州為團練使敕》,第385頁。。其中,由于宿州為都團練州,徙入宿州的兵馬很可能多于濠、泗州。次年(863年)十一月,宿泗等州都團練觀察使廢除,“復以徐州為觀察府,以濠、泗隸焉”(68)《資治通鑒》卷二五〇“咸通四年十一月辛巳”條,第8107頁。,徐州實為都團練州。至咸通九年(868年)九月,“時(徐州)城中有兵四千三百”(69)《資治通鑒》卷二五一“咸通九年十月丁卯”條,第8124頁。。由上文可知,伴隨著徐州由節度州降為團練州,再升為都團練州,徐州敕額兵數量經歷了先減后增的過程(70)張達志對咸通年間徐州建置升降以及兵力強弱變化等狀況,進行過較為詳盡的梳理。詳參張達志: 《唐代后期藩鎮與州之關系研究》,第108—110頁。。而與這一過程密切相關的是徐州賦稅收入的變化(71)張國剛指出:“大歷末定諸州兵,建中元年行兩稅法,是相互關聯的兩件事,此后兵費與兵額掛鉤。”這種認識殊為的論,史籍中亦有“凡兵賦食三者相通也”的表述。參見張國剛: 《唐代團結兵問題辨析》,《歷史研究》1996年第4期。,作為高層政區(節度州或都團練州)時的徐州,賦稅收入除本州賦稅以外,還有濠、泗等屬州“送使”的賦稅。而作為支郡(團練州)時的徐州賦稅來源局限于本州之內,且還要向兗海節度使輸送賦稅,因此,其賦稅收入和敕額兵數量應大幅低于作為高層政區的時期。

綜之,團練、防御州的軍隊員額一般數千,甚至可達萬人,遠超一般刺史州。而從軍隊構成上看,防御州軍隊的主體為官健,團練州與刺史州軍隊由官健和團結兵所組成。

五、 中央設置團練、防御州的政治意圖

學術界關于中央設置團練、防御州的政治意圖的研究較少,既有研究主要強調團練、防御州的設置加強了中央與諸州的政治聯系,使得中央在法令制敕以外,獲得了另一個參與方鎮屬州軍政事務的施力點。據前文論述,團練、防御州區別于一般刺史州的特殊屬性并不表現在與中央的密切關系上,而在于團練、防御州“敕額兵”數量遠超刺史州。而中央之所以在緊張的財政狀況下給予少數府州特殊的軍額設置,自有其相應的政治意圖。本文認為,對設置團練、防御州的政治意圖的探究可從團練、防御州的屬性和地理分布入手,具體而言,主要包括以下三個方面。

1. 軍事上拱衛京師

關于唐后期京師的軍事戍防,學界歷來較為注重關中、中原等方鎮的作用(72)關于京東諸鎮的研究較具代表性的有[日] 日野開三郎: 《唐河陽三城鎮遏使考》,《日野開三郎東洋史學論集》第一卷《唐代藩鎮的支配體制》,三一書房1980年版,第264—270頁;李碧妍: 《危機與重構: 唐帝國及其地方諸侯》,北京師范大學出版社2015年版,第114—249頁。而對京西北諸鎮的研究,可參見黃利平: 《唐京西北藩鎮述略》,《陜西師范大學學報(哲學社會科學版)》1991年第1期;《中晚唐京西北八鎮考》,《中國歷史地理論叢》2004年第2輯。,而對于夾處于諸方鎮之間的防御州則較少關注。由上文考述可知,防御州擁有較多的軍額,且軍隊構成上以常備性的官健為主。中央在同、華、隴等州置防御使,主要的意圖是在進出京畿的各條交通要沖上布置一定規模的常備性武裝,外御吐蕃的侵擾,內防方鎮的隱患,以保障長安的戰略安全。具體而言,以各防御州軍事拱衛職能上的區別,可將防御州分為兩組: 側重于內防的同、華、金、商等州,側重于外防(包括鎮撫關中部分部族)的隴、鹽、延等州。內防方面,主要就遏方鎮對京師的威脅而言。從地理分布上看,會昌五年的防御州密集分布于上、東二都周邊地區,扼守進出京畿的各條交通要道,是拱衛京師的重要組成部分。華州扼守著進出關中的東西干道,境內的潼關被視作長安東面最重要的門戶。同州控制著蒲津、龍門二關,“當河中之沖途,為通太原之主線”。(73)嚴耕望: 《唐代交通圖考》第1卷《京都關內區》篇三《長安太原驛道》,上海古籍出版社2007年版,第99頁。金、商州則分別控制著上津路、藍田—武關道,是京南重要的安全蔽障。此外,丹州境內有烏仁關道,此道“西通鄜、慶,東通慈、晉”(74)嚴耕望: 《唐代交通圖考》第1卷《京都關內區》篇一〇《關內河東間河上諸關津及其東西交通線》,第309頁。,為關中、河東間戍防體系重要孔道之一。外防方面,從地理分布上看,主要應對的是上都西向、北向的威脅,尤其是來自吐蕃的軍事侵襲。隴州為上都西面重要門戶,吐蕃自隴山而東,經大震關,沿汧水河谷南下,可直抵渭河平原腹地。鹽州是自靈州進入關中的必經之地。貞元三年(787年)六月,“吐蕃驅鹽、夏二州居民,焚其州城而去”(75)《舊唐書》卷一二《德宗紀上》,第357頁。,此后,“塞外無復保障,吐蕃常阻絕靈武,侵擾鄜坊”,至貞元九年(793年)二月,“詔發兵三萬五千人城鹽州……城之二旬而畢,命鹽州節度使杜彥光戍之……由是靈武、銀、夏、河西獲安”(76)《資治通鑒》卷二三四“貞元九年二月辛酉”條,第7540頁。,由此可見,鹽州在唐西北邊防上占有重要地位。而延州則為長安至夏州之間的戰略要地,唐后期,吐蕃軍隊數次向東迂回至夏州,再南轉,經延州境南下,延州境內的蘆子關、屏風谷更為必爭之地(77)〔宋〕 曾公亮等編著: 《武經總要前集》卷一八《延州》,中華書局1959年版,第5b頁。,因此,延州的戰略地位逐漸得以凸顯。

本文認為,中央之所以更傾向于在上述諸州設置單州防御使,而非設置都防御使,主要有以下兩方面考慮: 第一,于近畿地區設置都防御使,在特定的政治環境下,會對都城造成戰略威脅;第二,上述進出長安的要道,多為自然地形所隔絕,分路狙守的重要性和便利性高于跨州之間的戰略協作。

此外,值得注意的是,上都、東都周邊的防御州多為高層政區,而距離兩都較遠的防御州則均為支郡。之所以出現這種現象,主要是由于上都、東都周邊區域大多數時期未設置方鎮,而近畿的防御州均為直屬于中央。羅凱通過對唐后期兩都周邊各府州軍政設置的考察,指出這些府州在大多數時期分置單州防御使,“若非必要,且不設觀察使,從而將財權和行政權直接收歸中央政府”,并進而將兩都及其周邊防御州的范圍稱之為“大畿內”。(78)羅凱: 《隋唐政治地理格局研究——以高層政治區為中心》,復旦大學博士學位論文,2012年,第205—212頁。前文曾提及,貞元十九年,鹽州曾直屬于中央,但這種現象應較為少見,唐后期地方軍政體系的主體仍是方鎮,大多數單州(包括刺史州、團練州,以及部分防御州)仍為方鎮的支郡,因此,單州(防御使)的高層政區主要是近畿的特殊現象。

2. 維護漕運安全

安史之亂之后,中央最重要的財政來源為“東南八道”(包括浙東、浙西、宣歙、淮南、江西、鄂岳、福建、湖南),張國剛的東南財源型方鎮則將荊南也納入其中。(79)張國剛: 《唐代藩鎮研究》,第81頁。而東南賦稅的漕運路線主要有東西二線: 東線自江南起,沿大運河北上,經揚州、徐州,轉入汴河,于汴州附近入黃河,再轉渭河,最后抵達長安;西線則自江南起,沿長江西進,經鄂州、江陵,轉而北上,再經襄州,由藍田—武關道、上津道或丹江通道等,抵達長安。(80)關于唐后期藍田—武關道、上津路漕運的代表性研究包括嚴耕望: 《唐代交通圖考》第3卷《秦嶺仇池區》篇一六《藍田武關驛道》、篇二一《上津道》條,第637—668、801—810頁;李之勤: 《論唐代的上津道》,《中國歷史地理論叢》1988年第4輯;侯甬堅: 《丹江通道述論》,《陜西師范大學學報(哲學社會科學版)》1985年第3期;潘鏞: 《中晚唐漕運史略》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》1986年第1期;任立鵬、牟發松: 《唐德宗播遷前后的東南轉運線與朝政時局關系略論》,《歷史教學問題》2019年第3期。唐后期,漕運路線多次遭到淄青、淮西等叛亂藩鎮的威脅。東線為漕運的主要路線,其咽喉要地在宿州“甬橋”、濠州“渦口”以及潁州“潁口”。建中二年六月“李正己遣兵扼徐州甬橋、渦口”,“運路皆絕,人心震恐。江、淮進奉船千余艘,泊渦口不敢進”。(81)《資治通鑒》卷二二七“建中二年六月癸巳”條,第7302頁。汴河漕運受阻之時,東線漕運多“移運路自潁入汴”。(82)《舊唐書》卷一二三《王紹傳》,第3520頁。從地理形勢上看,甬橋距武寧軍會府州徐州較近,有一定的軍事保障。而淮河之側的渦口、潁口處于宣武軍、武寧軍、淮南等三鎮交界之地,距離會府州有較遠的距離,若猝遇叛軍襲擾漕運,諸鎮牙軍難以及時到達上述地區,因此,淮河兩岸諸支郡的軍力對于此段漕運的暢通至關重要。據前文,會昌年間,淮河兩岸自楚州向西至潁水入淮處,共設置楚、泗、濠、壽、潁5個團練州,配置較多的軍額,可增強沿淮漕運的戍防力量。之所以在此區域設置團練州而非防御州主要原因可能是防御州軍額以官健為主,從海州至潁口東西之間達千里之遙,防線過長,在此地設置數個防御州維持大量的常備軍隊,耗費必定很高;相對地,團練州軍額以團結兵為主,可以用有限的財政開支維持可觀的軍力規模。此外,從唐后期政治形勢來看,東南漕運面臨的軍事威脅多發生于中央與地方關系較為緊張的時期,總體而言時間并不太長,因此在淮河兩岸常年維持高度緊張的戰備狀態并無必要。要之,維護江淮間漕運安全的最優先選項是設置團練州。

由于西線運路較長,迂回曲折且地形條件較為復雜,因而漕運便捷性和價值均弱于東線。一般多在戰亂而東線不通之時西線的價值方才凸顯出來。此外,西線所經之地多為“順地”,戍防壓力相對較小,因此,西線所經諸州并未設置團練州。(83)至于西線尾段所在的金、商二州,會昌年間設置防御州,主要是由于金、商二州為長安戍防體系的構成部分,并非全因戍防漕運而設置防御使。

3. 歸還州刺史軍權,限制方鎮軍權

唐后期地方上以軍領政,諸方鎮選派幕府僚佐掌控駐屯屬州的外鎮軍(84)外軍鎮軍使、諸州刺史及屬州兵馬將領多兼節度幕府軍職銜,表明“外鎮兵”是節度使道軍事系統的組成部分。參見張國剛: 《唐代藩鎮軍隊的統兵體制》,《晉陽學刊》1991年第3期。,再借此插手屬州的行政、財政事務,造成“所管刺史失其權與職分”的局面(85)〔宋〕 王欽若等編著,周勛初等校訂: 《冊府元龜》卷六〇《帝王部·立制度第一》,第641頁。,可見駐屯于各屬州的“外鎮兵”是節度使插手屬州軍政事務的關鍵所在(86)日野開三郎指出:“藩鎮跋扈的原因首先是,在藩鎮管區內如網眼般密布的各鎮兵統帥——鎮將,是增強藩鎮勢力的最大支柱。”參見[日] 日野開三郎: 《五代鎮將考》,劉俊文主編,索介然譯: 《日本學者研究中國史論著選譯》第5卷《五代宋元》,中華書局1993年版,第73頁。。元和十四年(819年)四月,中央采納烏重胤的建議,下令諸州“別置鎮遏守捉兵馬者,并令屬刺史”。(87)〔宋〕 王欽若等編著,周勛初等校訂: 《冊府元龜》卷六〇《帝王部·立制度第一》,第641頁。此條法令使得州刺史獲得州軍、外鎮軍(“鎮遏守捉兵馬”)的統轄權,大幅限縮方鎮對州軍的控制權。

這里需要考慮的問題是元和改革是否得以實際貫徹。陳志堅認為元和改革成效基本上只限于“江淮諸道”,“而北方的藩鎮統治體制在河朔再叛后恢復了原狀”。(88)張達志對此問題有不同認識,他以會昌四年九月李德裕所撰的《奏磁邢州諸鎮縣兵馬狀》為據,認為唐武宗對潞州昭義軍進行改革,要求準照“江淮諸道例”,將磁邢二州“州縣兵馬”交還“本州收管”,指出元和軍改“并非流于形式,而是一直在發揮作用,直至唐末”。本文認為此論有值得商榷之處。昭義軍軍額改革實際上是對昭義軍之亂的善后舉措。會昌三年四月,昭義軍節度使劉從諫去世,劉稹自立為昭義軍留后;四年八月,劉稹之亂平息。隨后朝廷對昭義軍軍額進行調整實際上是要清除掉動亂產生的禍根。可見此次昭義軍的改革并非是在全國推行的政策,而是針對昭義軍一鎮的舉措,因此不能以昭義軍軍額改革為例推定元和改革具有全國影響。事實上此條史料反而是元和軍改局限性的明證。昭義軍之亂上距元和軍改有20余年,其間諸州兵馬均由昭義軍節度使節制,由此可見元和改革在此鎮并沒有得到實質性推行。再者,元和軍改的第二年,唐憲宗就去世了,不久后河朔諸鎮重回到政治割據的局面,可見元和軍改的實際成效確實值得質疑。陳志堅認為改革的成效“主要體現在南方諸州,而北方則大多倒退回去了”,確實較符合情理。參見張達志: 《唐代后期藩鎮與州之關系研究》,第111—112頁。本文基本認同該觀點,而道、州軍事關系之所以會形成顯著的南北差異可能與南北諸道軍額數量和軍隊構成的區別有關。前文已有敘及南方諸道多為“賦稅之地”,軍額較少,且主要是負責維持地方治安秩序的團練兵。團練兵在編制上是屬州的,每個州的團練軍都是一個完整編制的武裝,統軍長官是本州刺史而觀察使例兼都團練使實際上是統領數個完整編制的武裝。換言之,刺史對本州團練兵的統領權是直接的,而觀察使對支郡團練兵的統領權則是間接的。因此,南方諸道在推行“歸還州刺史軍權”的阻力較小;而河南、河北、關中諸道,軍額較多,且官健員額較多,長期以來,屬州官健統轄權一直牢牢地為方鎮長官、鎮將所掌控,推行外鎮軍屬州的阻力較大。李德裕《奏磁邢州諸鎮縣兵馬狀》中即有刺史難以統轄屬州官健的記載:

右件州縣兵馬,并準江淮諸道例,割屬本州收管,所有解補,并委刺史自處置訖(闕二字)。如鎮遏十將以上,是軍中舊將,兼有憲官,不愿屬刺史者,并委盧鈞追上驅使。(89)《全唐文》卷七〇二《奏磁邢州諸鎮縣兵馬狀》,第3194頁。

此狀文撰于會昌四年(844年)九月,當時昭義軍劉稹之亂初平,中央試圖在昭義軍推行“江淮諸道例”,將支郡官健、團練統歸于本州刺史統轄。但是,狀文同時也透露出上述政策所面臨的阻力,明確指出“鎮遏十將以上”等“軍中舊將”,“不愿屬刺史”。前文已有敘及,官健待遇遠勝于團練兵,隸屬州刺史后,很可能將官健與團練兵統歸入“州軍事”序列之中,其政治經濟上的特殊待遇勢必受到影響。因此,外鎮官健“不愿屬刺史”很可能具有普遍意義,并非昭義一軍的特例,單憑中央的詔敕很難打破這種局面。

而團練、防御州的設置賦予州刺史具體明確的軍政權責,將團練兵隸屬“州軍事”序列,外鎮軍等官健隸屬“團練、防御、鎮遏等使”序列,如此一來刺史統轄外鎮軍的難度就大為降低。事實上,早在元和年間,中央政府就已有通過在節度使道設置“團練使州”的方式以削弱方鎮對屬州軍隊的控制。元和四年(809年),成德軍節度使王承宗獻出棣、德二州,其后又奪回德州,“朝廷又加棣州刺史田渙充本州團練守捉使,冀漸離之”。(90)《舊唐書》卷一四二《王承宗傳》,第3879頁。此處的“漸離之”主要指的是以刺史兼團練使取代鎮將擔任外鎮軍的長官,剝離方鎮對外鎮軍的統轄。

綜上可知,唐后期設置團練、防御州主要有三方面政治意圖。其一,在二都周邊地區設置多個防御州,控扼進出兩都的要沖,鞏固長安、東都的防衛體系。其二,在淮河沿岸設置多個團練州,強化江淮地區諸州的軍事力量,鞏固東南漕運路線的安全。其三,在團練、防御州中,刺史兼任軍事使職,使得刺史對州軍的控制大為加強,限縮江淮、關中以及河北等地區方鎮對屬州軍力的控制權。

六、 結 論

通過唐會昌五年團練、防御州設置情況、主要屬性以及中央政治意圖等方面的考察,可以獲得如下結論。

(1) 團練、防御州在州的政治地位高低、州權大小以及軍事力量的強弱等方面與一般刺史州存在一定的差異,但其主要屬性還是體現在軍事方面,而非政治層面上。團練、防御州州軍的“敕額兵”一般數千,甚至可達萬人,遠超一般刺史州,軍力較強。而從軍隊構成而言,防御州軍隊的主體為官健,團練州軍隊由官健和團結兵組成。

(2) 由于唐后期長時間面臨著河朔等鎮以及吐蕃等外來勢力的軍事壓力,上、東二都的戍防成為政局穩定的關鍵,因此,需要在二都周邊地區維持大量的常備防御官健。會昌五年,州軍以防御官健為主體的防御州密集分布于二都周邊,并分別把守進出二都的交通要沖,可見,除禁軍、方鎮軍以外,近畿的防御州也是二都戍防體系的重要力量。而東南漕運所遭受的軍事威脅多發生于方鎮叛亂時期,并非常態性的狀況,因此戍防漕運的最優方案是設置團練州,在保障州軍實力的同時也大幅壓縮州軍的財政開支。

(3) 元和十四年始,中央推行“歸還州刺史軍權”政策,駐屯于支郡的外鎮軍的統轄權交由刺史統轄。不過,由于官健和團結兵在政治地位、經濟待遇等方面存在較為顯著的差異,在北方節度使道推行“歸還州刺史軍權”的過程中,出現了官健“不愿屬刺史”的現象。而團練、防御州的設置使得刺史身兼“持節本州諸軍事”、防御或團練使于一身,如此,“防御、團練使”序列的官健、“州軍事”序列的團結兵均統并于州刺史之下,使得刺史實現對屯駐于州軍的完全掌控。

此外,學界關于唐后期地方行政層級是二級制還是三級制歷來聚訟不已,始終未能形成廣泛的共識。本文認為,唐后期團練、防御州的研究有助于推進對這一問題的認識。唐后期地方上以軍領政,諸鎮憑借軍事權插手支郡政務,因此,方鎮與州關系的關鍵不在于行政上的上下層級關系,也不在于州與中央之間是否保持直達的渠道,而取決于方鎮與州之間的軍事關系。日野開三郎認為:“元和改革,巡屬諸州內的鎮將全部改屬于本州刺史,藩鎮作為一道的長官可以領導巡屬諸州的刺史,除去這一點,藩鎮的直屬兵力只局限于一州之內,和刺史處于對等的地位。”(91)[日] 日野開三郎: 《五代鎮將考》,劉俊文主編,索介然譯: 《日本學者研究中國史論著選譯》第5卷《五代宋元》,第73頁。在南方觀察使道中,“歸還州刺史軍權”政策多得以實質性推行,支郡在軍事上有了獨立地位,那么,方鎮就很難憑借軍事權力侵染支郡事務,再加上中央詔敕中屢次強調諸州與中央之間保持直達的關系,方鎮對州的統轄權所剩無幾。因此,在一定意義上而言,刺史軍權的南北差異背后所反映的是行政層級的區域差異: 觀察使道可被視作“虛”的道、州、縣三級制,或事實上的二級制;而在節度使道中,“歸還州刺史軍權”面臨較大的阻力,諸州刺史對本州官健統轄權有所缺失,方鎮對支郡軍隊的控制力仍然較強,因此,節度使道可視作“實”的道、州、縣三級制(圖2)。要之,軍政層級地域分化的關鍵在于外鎮軍的統轄權,而團練、防御州的設置是化“三級制”為“二級制”的重要舉措。會昌年間李德裕力推“江淮諸道例”正是試圖通過在節度使道的部分支郡設置團練、防御使,以軍事使職統轄外鎮軍,以此推動在江淮、關中以及河北等節度使道實現“歸還州刺史軍權”的目標。但由于諸種限制條件,唐廷在北方諸鎮恢復二級制的努力始終步履維艱,防御、團練州的數量較少,難以撼動方鎮對大部分支郡的實質控制。

圖2 節度使道、觀察使道統兵體制的區別示意(92)節度使道的軍事長官為節度使,觀察使道的軍事長官為都團練使。