赤平投影法在湖南省會同縣某巖質邊坡破壞模式分析中的應用

滕麗平

(湖南省地質礦產勘查開發局四〇七隊,湖南 懷化 418000)

1 邊坡概況

會同縣某邊坡位于該縣某擬建廣場西側,坡頂部為灌木、林地,無建、構筑物及規劃建、構筑物。坡面無規劃建、構筑物。未發現該斜坡影響范圍內有其它地下設施。斜坡區無居民密集居住區、景觀區及自然保護區。

該邊坡為廣場建設場地整平時切坡形成,為一巖質邊坡,屬斜向坡。坡腳整平標高350.5m,自然坡面頂標高約360.9m~390.09m。現狀開挖面高度3.4m~39.57m,斜坡坡腳呈圓弧形,坡向91°~125°,斜坡長147.45m。該斜坡現狀開挖情況為:坡體分為4級開挖,各級坡面高約10m,平臺寬約2m~4m,各段坡率基本為1:1~1:1.3左右(見圖1~圖3)。邊坡開挖完成后約1月左右中部出現了局部巖質滑坡,滑坡前緣剪出口位于第一級坡體中部,后緣位于第三級坡體頂部(見圖3),滑坡體平均寬約15m,平均厚約6m,斜長約40m,體積約3600m3,為小型淺層巖質滑坡。始發時由于滑坡前緣為空地,未造成生命財產損失。該邊坡發展趨勢為滑坡,現狀威脅坡下施工人員,建成后威脅坡下廣場設施及在廣場上聚集的居民。

2 邊坡地質環境條件

2.1 地形地貌

該邊坡所在區域地貌類型屬剝蝕構造丘陵地貌,微地貌為陡坡,邊坡區域原地形為一山坡,坡頂標高為390.07m,坡腳標高350.1m,邊坡相對高差約40m,未開挖前自然坡角24°~30°,地勢為西高東低,經施工開挖后現坡角為40°~45°,開挖整平標高為350.5m,開挖面高差3.4m~39.57m不等。

2.2 地層巖性

通過現場踏勘及鉆探揭露,邊坡地層從上而下分別為:粉質粘土(Qel+dl),呈黃褐色,可塑狀,主要成分為粘粒,含約10%~35%板巖角礫,角礫直徑1.0cm~1.5cm不等,該層厚小于0.5m,分布于開挖面以上自然斜坡區域。強風化粉砂質板巖(Ptbn2l3),呈黃褐色,碎裂狀結構,巖質軟,節理裂隙發育,見鐵錳質浸染,巖體基本質量等級為Ⅴ級,鉆孔揭露層厚5.0~24.1m。中風化粉砂質板巖(Ptbn2l3),呈青灰色,塊狀結構,中厚層狀構造,巖質軟,節理裂隙較發育,偶見鐵錳質浸染,巖體的基本質量等級為Ⅳ級,該層未揭穿。地層產狀為155°∠31°。

2.3 地質構造

根據現場踏勘及查閱區內地質資料,該邊坡調查區內無斷裂通過,邊坡北側約100m發育一斷層,為一壓性斷裂,區內不發育大型褶皺,僅局部發育小規模褶皺,區內整體呈一單斜構造,下伏基巖為板溪群拉攬組第三段(Ptbn2l3)粉砂質板巖,地質構造條件較簡單。

根據開挖面出露的巖層及周邊地質調查,巖體內結構面主要為層理面、節理面。層理面產狀為155°∠31°。邊坡巖體節理裂隙發育,為微張型的剪節理,巖體內節理主要有四組:其中J1:產狀為30°∠74°,節理密度2條/m~3條/m,延伸長約10m~20m;J2、J3、J4產狀分別為191°∠81°、J3:112°∠81°、271°∠85°,其密度均為3條/m~4條/m,延伸長約2m~3m。

邊坡調查區處于建筑抗震設防烈度Ⅵ度區,屬弱震區,歷史上未見記載發生過破壞性地震,屬相對穩定地塊。

2.4 水文地質條件

斜坡區地表水不發育,地下水主要為松散巖類孔隙水和基巖裂隙水兩種類型,根據鉆探資料,所有鉆孔均未揭露到地下水,斜坡區地下水較貧乏。

3 利用赤平投影法對邊坡破壞模式及穩定性進行分析

3.1 邊坡破壞模式分析

利用赤平投影法分析該巖質邊坡,主要為分析節理面與節理面或節理面與層理面兩兩相交的交線切割邊坡形成的楔形體是否有向外滑動的趨勢,楔形體有向外滑動趨勢的條件為:節理面兩兩相交或節理面與層理面相交形成的交線與坡向夾角小于90°,同時該交線的傾角小于開挖面傾角并大于開挖面以上自然坡面傾角,上述結構面之間的關系在赤平投影圖上表現為:節理面代表弧線的交點落于邊坡開挖面代表弧線和邊坡開挖面以上坡面代表弧線之間[1]。根據現場調查數據,我們選取1-1’、2-2’、3-3’三條典型剖面分別繪制赤平投影圖,見圖1~圖3。

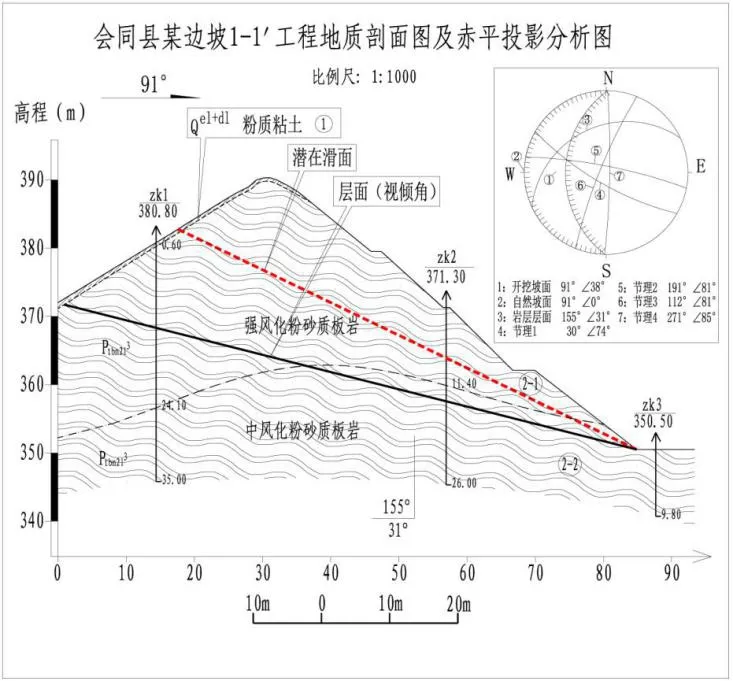

圖1 會同縣某邊坡1-1’工程地質剖面圖及赤平投影分析圖

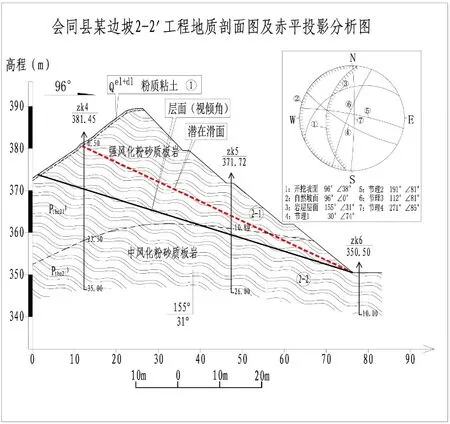

圖2 會同縣某邊坡2-2’工程地質剖面圖及赤平投影分析圖

圖3 會同縣某邊坡3-3’工程地質剖面圖及赤平投影分析圖

該斜坡坡向91°~125°,坡度40°~45°,巖層傾向155°∠31°,屬斜向坡。如圖1、圖2所示,沿坡向方向層面視傾角較小且埋深較大,結合現場調查坡頂層面切出位置附近未發現裂縫;且根據鉆探揭露及現場調查滑面的深度,邊坡已滑區段并不是沿著層理面的視傾角發生的滑動,該邊坡沿著層面視傾角發生滑動的可能性較小。

根據赤平投影圖,節理1和層面的弧線交線、節理2和層面的弧線交線均有2個交點落在邊坡開挖面代表弧線和邊坡開挖面以上坡面代表弧線之間,均可能發生楔形體破壞。根據鉆探及現場調查,結合已發生的滑坡滑面埋深和滑坡位置來分析:發生滑坡位置的坡面坡向與節理1和層面相交的外傾交線夾角最小,且邊坡已滑區段滑面埋深與該外傾交線最吻合,故結合數據分析和實際情況,判定該巖質邊坡的破壞模式為沿節理1(產狀為30°∠74°)和層面(產狀為155°∠31°)相交的外傾交線發生滑動。

3.2 邊坡穩定性分析

現狀該巖質邊坡發生了局部滑坡,大部分區段未發現明顯變形跡象,該邊坡現狀總體處于不穩定~欠穩定狀態,由于邊坡開挖后雨水浸泡軟化巖體,該巖質邊坡的穩定性會隨巖體暴露時間增加而降低。

由赤平投影圖可見,各坡段結構面代表弧線交點均有2個交點落在邊坡開挖面代表弧線和邊坡開挖面以上坡面代表弧線之間,因此,節理面交線形成的結構面對邊坡具有不利影響,邊坡具有不穩定性。根據邊坡破壞模式分析結果,該巖質邊坡破壞模式為沿節理1(產狀為30°∠74°)和層面(產狀為155°∠31°)相交的外傾交線發生滑動。

根據赤平投影法確定的滑面,利用極限平衡法,選取典型剖面1-1’~3-3’,對該巖質邊坡進行穩定性計算,計算工況分別選用天然工況(工況I),飽和工況(工況II)進行計算。計算參數:強風化粉砂巖比重取23kN/m3,中風化粉砂巖比重取24kN/m3,結構面參數為根據實測地形及結構面產狀反演分析結合相關工程經驗參數所得,其中天然狀態下(工況I)結構面內摩擦角φ取18.5°,粘聚力C取21.5kPa;飽和工況下(工況II)結構面內摩擦角φ取16.5°,粘聚力C取19.5kPa。該巖質邊坡穩定性結算結果見下表1。

表1 會同縣某巖質邊坡穩定性計算結果一覽表

根據上表結果,《滑坡防治工程勘察規范》GB/T32864-2016中的穩定性評價標準對該邊坡穩定性進行判定,其中1-1’與2-2’剖面在天然狀態下均處于欠穩定狀態,在飽和狀態下處于不穩定狀態。3-3’在天然狀態和飽和狀態下均處于不穩定狀態。計算結果與現狀邊坡穩定性狀態一致。

綜上,該巖質邊坡在天然狀態下處于欠穩定~不穩定狀態,在飽和狀態下處于不穩定狀態。

4 結語

赤平投影法常用于分析、判別巖質邊坡的破壞模式及分析巖質斜坡的穩定性[2]。在會同縣某巖質邊坡的破壞模式分析中,我們利用赤平投影法分析得到的該邊坡的滑動趨勢是沿著節理1與層面相交的外傾交線發生滑動,與該邊坡已滑區段滑面埋深及滑動位置最吻合,最切合實際。通過對該巖質邊坡穩定性進行定性分析及定量計算,我們得到該邊坡在天然狀態下處于欠穩定~不穩定狀態,在飽和狀態下處于不穩定狀態的結論。