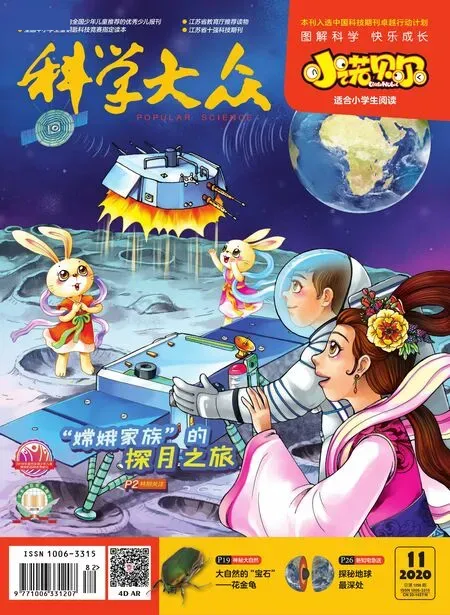

“嫦娥家族”的探月之旅

■文/五軒

自古以來,中國人就對月亮懷有一份特殊的情感,流傳著嫦娥奔月等神話傳說和“舉杯邀明月,對影成三人”等優美的詩句。隨著科學技術的發展,人們逐漸了解了月球是地球唯一的天然衛星,也是離地球最近的一個天體,它跟地球有著千絲萬縷的聯系。研究月球有利于更好地認識和保護地球,而且月球還蘊含著宇宙的奧秘和很多豐富的礦產資源。因此,開展地外天體探測,月球是首選。

2004 年,我國正式開展月球探測工程,并賦予它一個夢幻般的名字——“嫦娥工程”, 并將它規劃為三大步,簡而言之就是“繞”“落”“回”。目前,我國探月工程通過6 次發射,先后完成了嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號、月地高速再入返回試驗和嫦娥四號共五次任務,實現了“五戰五捷”,圓滿完成了探月工程的前兩步“繞”和“落”。而今年即將發射的嫦娥五號,將實現“回”這一步。

下面,我們一起看看我國一路走來的精彩紛呈的探月之旅吧!

“大姐”嫦娥一號:帶大家看看月球的樣子

作為“繞、落、回”三步走的第一步,首期繞月工程就是研制和發射探月衛星——嫦娥一號。

月球距離地球38 萬千米,這是一個中國人從未抵達的目標,航天人面臨的也是前所未有的挑戰。繞月飛行,軌道設計是一大難題。由于當時火箭的運載能力不足以把衛星直接送入月球軌道,因而必須先讓衛星進入地球軌道,再通過幾次變軌進入月球軌道。航天人攻克軌道一系列技術難題,突破并掌握一大批具有自主知識產權的核心技術,創造了中國航天器研制歷史上的又一個奇跡。

2007 年10 月24 日,嫦娥一號從西昌衛星發射中心升空,經過112 小時飛行,行程206 萬千米,最終于10 月31 日進入月球軌道,在200 千米環月軌道上繞月飛行,順利開展了各項繞月探測任務,并獲取了中國第一幅全月球立體圖像以及月球表面14 種元素含量和物質分布等大量科學探測數據,圓滿完成“繞”月任務。

與嫦娥一號一起奔月的,還有包括《歌唱祖國》《愛我中華》《但愿人長久》在內的30 首歌曲、戲曲片段以及《義勇軍進行曲》《東方紅》2 首特別選用歌曲。2007 年11 月26 日,嫦娥一號開始在環月軌道上“歌唱”,人們能夠通過電視和廣播收聽來自38 萬千米之外的美妙歌聲。

嫦娥一號繞月探測的圓滿成功,標志著中國邁入了深空探測的第一步。2009 年3 月1 日,嫦娥一號受控撞月,在軌工作494 天,實現了38 萬千米的遠程測控通信,掌握了繞月探測技術,圓滿實現工程目標和科學目標,初步構建了月球探測的航天工程體系,為我國月球探測后續工程和深空探測奠定了基礎,成為我國繼東方紅一號衛星和神舟五號飛船之后航天發展史上的第三個里程碑。

嫦娥一號拍攝的全月球正射影像圖

“二姐”嫦娥二號:小行星探測的先行者

作為探月二期工程的先導星,嫦娥二號于2010 年10 月1 日在西昌衛星發射中心發射升空。嫦娥二號原本是嫦娥一號的備份星。嫦娥一號成功完成繞月任務后,經論證,嫦娥二號成為嫦娥三號落月任務的先導星,主要是用作試驗、驗證部分新技術和新設備,降低后期工程的風險,同時深化月球科學探測。

成功發射以后,嫦娥二號帶給我們很多驚喜,首次實現“一探三”。

一個是在100 千米環月軌道上,對全月球進行了高精度立體成像,首次獲得迄今最高的7 米分辨率全月球影像圖,并降至15 千米的近月軌道,對嫦娥三號預選著陸區進行了詳查。第二個是2011年8 月,嫦娥二號飛抵距地球150 萬千米的日地拉格朗日L2 點,開展了環繞L2 點的空間探測,使我國成為第三個實現日地拉格朗日L2 點和小行星探測的國家。第三個是2012 年12 月,飛抵距地球700 萬千米處,實現了與4179 號小行星的交會飛越探測,首次獲得了該小行星的高清圖像。

從備份星到先導星,從月球探測衛星到太陽系人造小行星,嫦娥二號不斷華麗蛻變,創造一個又一個奇跡,帶給人們一個又一個驚喜。國外媒體和航天專家評述說,嫦娥二號把潛力發揮到了極致,使中國深空探測又向前邁進了一大步。

“三姐”嫦娥三號:實現落月夢想

嫦娥三號探測器于2013 年12 月2 日在中國西昌衛星發射中心由長征三號乙運載火箭送入太空,12 月14 日成功軟著陸于月球虹灣區,玉兔號月球車與著陸器成功分離,并開展了月面巡視探測活動,獲得了大量數據。這是中國航天器首次在地外天體實現軟著陸。

嫦娥三號實現了多個首次:在國際上首次采用全自主避障的軟著陸技術。科研人員研制了大量新的敏感器:微波測距、測速敏感器、激光測距敏感器、激光三維成像敏感器和光學成像敏感器,都是為了確保探測器實現安全著陸,由此也帶動了我國很多敏感器的研制工作。

因為月球沒有大氣層,不能使用降落傘減速,只能是一邊降落,一邊用變推力發動機把速度降下來。由于在落月過程中嫦娥三號發動機推力變化很大,傳統發動機無法達到所需的深度節流能力,所以科研人員研制了1 500~7 500N 的變推力發動機(嫦娥一號、嫦娥二號是用490N 發動機)。除了用于軟著陸,它還用于奔月過程中的軌道修正和進入月球軌道的軌道制動。

由于月球表面凹凸不平,為避開大石頭和大坑,在距月面約100 米時,嫦娥三號能夠懸停和自主避障,這項技術是世界領先的。另外,著陸器的4 條著陸腿的設計也很重要,每條腿上有2 根拉桿緩沖器,沒有液壓裝置,沖擊能量全部靠材料吸收,解決“落”的問題。

由于發生故障,玉兔號頑強地工作了2 年9 個月后向大家“道別”,永遠留在了月球上。作為中國在月球上留下的第一個印記,玉兔號深受網友喜愛。希望這個中國航天歷史上的“功臣”,會在某一天被帶回地球。

嫦娥三號通過全景相機、地形地貌相機、測月雷達等科學設備,對月球、宇宙和地球進行科學觀測,獲得大量寶貴的科學數據,同時創造了全世界在月工作最長紀錄。目前,嫦娥三號著陸器部分科學載荷仍在超期正常工作。

“四姐”嫦娥四號:探索月球背面之謎

嫦娥四號也演繹了一個備份逆襲的勵志大戲。它原本是嫦娥三號的備份星,后被賦予了新的使命——實現人類首次月球背面軟著陸和巡視勘察。

由于被地球潮汐鎖定,月球始終只有相同的一面朝向地球,所以人們在地球上永遠只能看到月球的正面,背面則看不見。在過去的半個多世紀里,人類發射了數十個月球探測器,沒有一個在月球背面著陸。要實現航天器在月球背面軟著陸并不容易,地月之間通信是探索月球背面的首要難題。由于月球整體的遮擋,月球背面與地面無法建立直接、實時的通信。對于航天測控來說,這里是測控的禁區。

我國科研工作者們為破解這一難題給出了獨特的中國方案。2018 年5 月21 日,我國在西昌衛星發射中心發射了“鵲橋”中繼衛星。“鵲橋”工作在距月球約6.5 萬千米的地月拉格朗日L2 點的使命軌道上,在地面和月球背面之間架起了信息“天橋”。

不過,這是一次定時定點的著陸,著陸點是否有山脈遮擋陽光、阻礙通信,著陸的時機選取是否恰當……很多因素都可能影響嫦娥四號落月成敗。經過科研人員多方面努力,嫦娥四號探測器2018 年12 月8 日成功發射,2019 年1 月3 日,在距月面15 千米高度實施動力減速下降,成功精準著陸在月球背面馮·卡門撞擊坑預選著陸區。此后,先后完成玉兔二號月球車與著陸器的轉移分離、相互拍照,分別開展巡視和就位探測,任務取得圓滿成功,實現人類首次月球背面著陸探測。

嫦娥四號取得了很重要的一些成果,不僅獲得了月球背面巡視區的地形地貌和礦物情況,揭開了古老月背的神秘面紗,還開展了月表淺層結構研究和月基低頻射電天文觀測研究。

知識鏈接:實現載人登月,我國還需邁過“三道關”

當前,中國探月工程依然處于無人探月階段。但無人探月是載人登月的前奏,載人登月是中國航天人多年以來孜孜以求的目標。據了解,目前我國要實現載人登月還需邁過“三道關”:第一關是研發出重型運載火箭,能夠把人和登月艙送到月球;第二關是解決人來往地月的生命保障、安全以及工作條件;第三關是進行更多的地面條件建設,確保各項試驗都充分驗證。

2020 年10 月11 日和10 月10 日,嫦娥四號著陸器和玉兔二號巡視器分別喚醒,迎來了第23 月晝工作期。在這個月晝期間,玉兔二號繼續向前行駛,并開展同步探測。截至發稿,它們已經在月球背面順利度過640 多個地球日。玉兔二號月球車刷新了人類月面工作時間最長的紀錄。

“小五”嫦娥五號:采樣返回地球

今年年底,我國即將發射嫦娥五號探測器,實現月球軟著陸以及采樣返回。這意味著我國探月工程“繞、落、回”三步走的最后一步即將完成。

嫦娥五號包括軌道器、返回器、上升器、著陸器4 部分。到達月球軌道后,軌道器和返回器繞月飛行,著陸器和上升器在月面降落。著陸器用所搭載的采樣裝置完成月面采樣后,裝入上升器所攜帶的容器里。

隨后,上升器從月面起飛,與軌道器、返回器組成的組合體進行交會對接,把采集的樣品轉移到返回器,而后上升器完成使命,與組合體分離。軌道器、返回器組合體接過樣品回家的“接力棒”,飛向地球,在距離地面幾千千米時,軌道器與返回器分離,由返回器跑完“最后一棒”,返回地面。

此次任務有望實現我國開展航天活動以來的四個“首次”:首次在月球表面自動采樣、首次從月面起飛、首次在38 萬千米外的月球軌道上進行無人交會對接、首次攜帶月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

“嫦娥家族”的未來使命

那么,接下來“嫦娥家族”要干什么呢?

嫦娥六號計劃在月球南極進行采樣返回,到底是月背還是正面,要根據嫦娥五號的采樣情況來確定。嫦娥七號計劃在月球南極,對月球的地形地貌、物質成分、空間環境進行一次綜合探測任務。嫦娥八號除了繼續進行科學探測試驗以外,還要進行一些關鍵技術的月面試驗。中國、美國、俄羅斯和歐洲等國家都在論證要不要在月球建立一個科研基地或者科研站,比如采用3D 打印技術,能不能在月亮上利用月壤建房子等。通過嫦娥八號驗證部分技術,為以后各國一起共同構建月球科研基地,做一些前期探索。

月球尚有很多未解之謎,“嫦娥家族”后續任務將會更加驚心動魄。同時,探月工程也是我國由航天大國向航天強國邁進的標志性工程,“嫦娥家族”將如何演繹自身使命,我們拭目以待!