探秘地球最深處

文/李忠東

科學界通常認為,太陽系是46 億年前從一片氣體塵埃云中誕生的。其中一部分塵埃從太陽內(nèi)部甩出來,在引力的作用下,隨著氣體的相互作用,不同密度的物質(zhì)開始分離,收縮成為地球。同其他類地行星相似,這顆內(nèi)部類似洋蔥的巨大巖石行星不是一個均勻的固體,結(jié)構(gòu)是層狀的……

內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯綜復雜

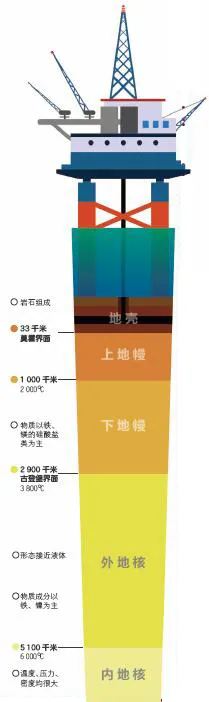

作為最外層,地殼呈現(xiàn)出高低起伏的形態(tài),成為人類賴以生存的地方。它實際上由多組斷裂的、大小不等的固態(tài)巖石塊體組成,包括沉積巖、巖漿巖和變質(zhì)巖。地殼約占地球半徑的1/400,占地球總體積的1.55%,占地球總質(zhì)量的0.8%。其中,海洋地殼主要由玄武巖和陸殼組成,平均厚度約8 千米。大陸地殼主要由花崗巖組成,平均厚度約32 千米。目前,世界上最深的鉆孔也不過12 千米,是1970—1993 年在科拉半島鉆孔約12.3 千米所保持的世界最深鉆井紀錄。理論上認為,地殼內(nèi)的溫度和壓力隨深度增加,每深入100 米,溫度升高1℃。近年的鉆探結(jié)果表明,在深達3 千米以上時,每深入100 米,溫度升高2.5℃。到11 千米深處,溫度已達200℃。

地殼的下一層是非常黏稠的地幔,分別占地球體積和質(zhì)量的82.3%和67.8%,是地球內(nèi)部體積、質(zhì)量最大的一層,厚度約為2 900千米,橫向變化比較均勻。它可分成上地幔和下地幔兩層。上地幔頂部存在一個軟流層,推測是由于放射元素大量集中,蛻變放熱,將巖石熔融后造成的,可能是巖漿的發(fā)源地。軟流層以上的地幔部分和地殼共同組成了巖石圈。下地幔的溫度、壓力和密度均增大,像半熔融的巖石一樣流動。半熔融層則稱為軟流圈,巖石圈在它上方滑動。

地幔下面是地核,平均厚度為3 400 千米。科學根據(jù)地震波的傳播特點,將地核分為外地核、過渡層和內(nèi)地核。外地核的厚度為1 742 千米,平均密度為1 0.5克/立方厘米,物質(zhì)呈液態(tài)。過渡層的厚度只有100 多千米,物質(zhì)處于由液態(tài)向固態(tài)過渡的狀態(tài)。內(nèi)地核厚度為1 216 千米,平均密度增至12.9 克/立方厘米,主要成分是以鐵、鎳為主的重金屬,所以又稱鐵鎳核。地核是地球的核心部分,質(zhì)量占整個地球質(zhì)量的31.5%,體積占整個地球體積的16.2%,體積比太陽系中的火星還要大。

經(jīng)過測算,地球的現(xiàn)有質(zhì)量大約是60 萬億億噸,地核的溫度和壓力都很高。科學家用實驗方法推算出地幔與地核交界處的溫度為3 500℃以上,外地核的溫度非常高,外側(cè)約4 400℃,越向內(nèi)越高,接近內(nèi)地核處達到約6 100℃。穿過外地核就到達了內(nèi)地核,你很難想象這個地球最熱部分的溫度究竟有多高, 竟然達到5000 ~7 200℃,比太陽表面的溫度還要高。即使如此高溫,內(nèi)地核仍然完全是固態(tài)的。

地核處于地球的最深部位,受到的壓力比地殼和地幔部分要大得多。在外地核部分,壓力已達到136 萬個大氣壓,到了核心部分便增加到360 萬個大氣壓。在這種高溫、高壓和高密度的情況下,地核內(nèi)的物質(zhì)既具有鋼鐵那樣的“剛性”,又具有像白蠟、瀝青那樣的“柔性”(可塑性)。這種物質(zhì)不僅比鋼鐵堅硬十幾倍,而且還能慢慢變形、流動而不會斷裂。科學家做過一次實驗,在每平方厘米承受1 770 噸壓力的情況下,最堅硬的金剛石會變得像黃油那樣柔軟。

地核為何如此熾熱

我們很難想象,位于地球最內(nèi)部的地核具有如此高的溫度,而且從地球誕生以來就一直如此。那么,如此多的熱量如何產(chǎn)生的呢?

據(jù)科學家研究,地核如此灼熱首先源于地球形成時的吸積過程。太陽系形成時,地球開始繞著太陽運行,一些隕石和其他物體在強大的引力作用下聚集在一起,形成了巨大的行星。每當這種吸積過程發(fā)生時,就會產(chǎn)生巨大的熱量,就像兩個物體碰撞時產(chǎn)生熱量一樣。想象一下,當錘子敲打石頭時,是不是錘子和石頭都變熱了呢?這些熱量足以加熱地球到熔融狀態(tài),至今也沒有完全消散,大約占現(xiàn)在地球內(nèi)部總熱量的10%。

其次是摩擦加熱,由密度較大的核心物質(zhì)下沉到地心引起。行星形成過程結(jié)束后,物質(zhì)開始根據(jù)密度分成不同的層。高密度富鐵物沉淀在地核中,這一過程也會產(chǎn)生大量熱量。熱量只能通過地殼消散,但由于板塊構(gòu)造如同毯子一樣,而地幔又不是一個特別好的熱輸送器,因此這些熱量就會在地核停留很長一段時間。

再次為放射性元素(比如鈾)的衰變,這些熱量約占地球核心溫度的90%。放射性衰變導致了子體同位素的形成,而這是一個放熱過程,正是這些熱量使地球無法完全冷卻下來。地殼和內(nèi)部的許多巖石都經(jīng)歷了這種放射性衰變過程,會產(chǎn)生亞原子粒子,它們會被壓縮,然后與地球內(nèi)部的物質(zhì)發(fā)生碰撞,動能轉(zhuǎn)化為熱能。如果沒有這個放射性衰變的過程,就不會有那么多的火山和地震,也就不會有那么多的地球山脈。

地球本來就很熱,同時自身也能產(chǎn)生熱量,但最重要的是地球“保溫”能力很強。地球核心通過地球液體外核和固體地幔內(nèi)部的熱量“對流”輸送和非對流邊界層(如地表的地球板塊)的較慢的熱量“傳導”輸送,實現(xiàn)熱量流失,但這需要很長時間。因此,從地球最初形成開始,地球上的大部分原始熱量就被保留了下來,自己產(chǎn)生的熱量也流不出去。

在過去的幾十億年里,雖然地球的溫度可能下降了幾百攝氏度,但在內(nèi)部,自己產(chǎn)生的熱量接近穩(wěn)定的溫度狀態(tài)。換句話說,自從數(shù)十億年前地球形成以來,它一直在失去熱量,但現(xiàn)在它產(chǎn)生的熱量幾乎和它失去的一樣多。幸運的是,到達地球表面的熱量不足以顯著地影響我們的氣候,而有的熱量快速地輻射到外太空。然而,熱傳遞在每個地方各不相同,正如地溫梯度(每向下100 米或1 000 米溫度增高的數(shù)值)因地而異一樣,熱流動亦是如此,在靠近年輕的火山和活躍的溫泉附近最大,而在最古老及最不活躍的地殼附近則是最小。科學家認為,熾熱的地核并不“孤獨”,與其他地質(zhì)層混合在一起。最新研究表明,地球最深處的地核物質(zhì)已泄漏到地幔柱長達25 億年,并且部分最終會到達地球表面。

地核灼熱源于地球形成時的吸積過程

地球磁場模擬圖

地核冷卻不堪設(shè)想

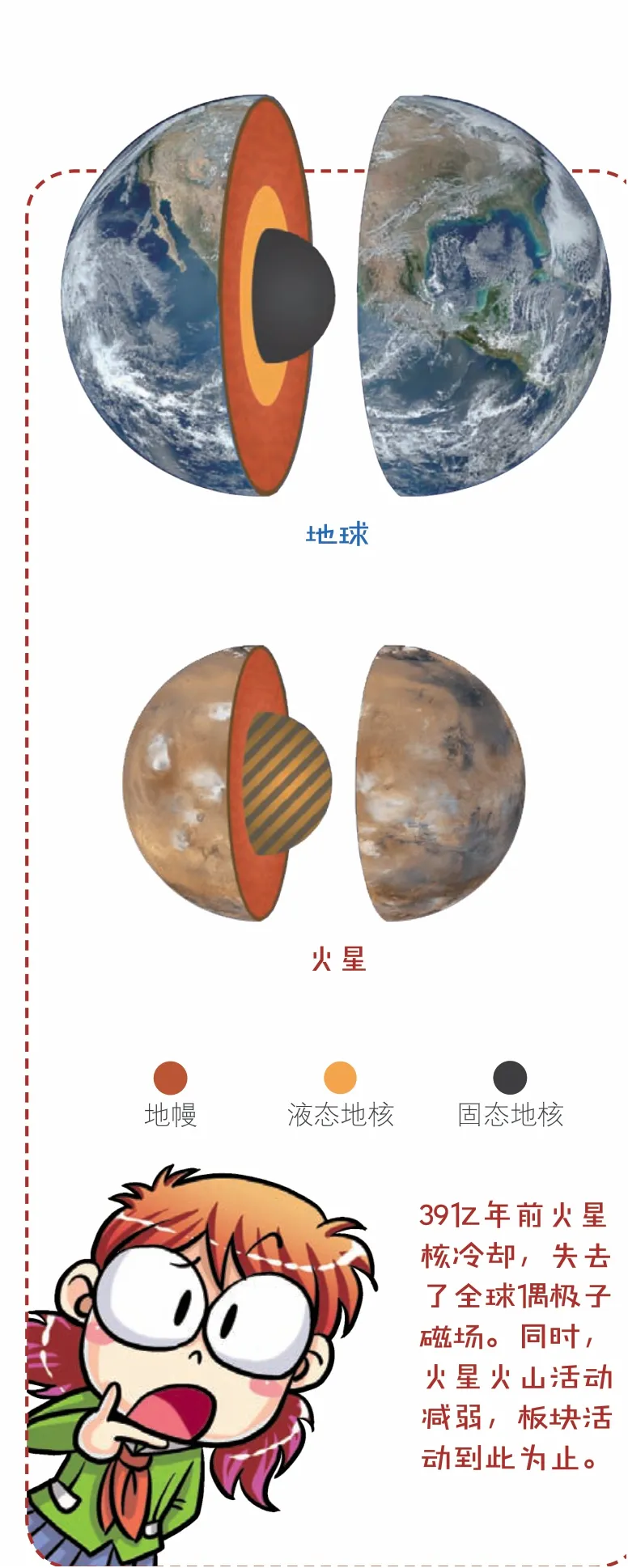

雖然地核的溫度堪比太陽,但它所起到的平衡作用對于維持地球上包括人類和動植物在內(nèi)的所有的生命至關(guān)重要。完全呈液態(tài)的外地核一直在流動,這種運動所產(chǎn)生的對流便是地球磁場形成的原因,而內(nèi)地核有助于磁場的穩(wěn)定。地球磁場反過來又保護了地球生命免受太陽耀斑的影響,維持了適宜居住的大氣層。另外,外地核的對流以及外地核產(chǎn)生的熱量會使其上方特別是地幔的構(gòu)造發(fā)生運動,有助于板塊移動,從而導致大陸移動和新的陸地產(chǎn)生。

如果地核溫度降低,固體或液體的狀態(tài)受到影響,地球就會變成一個寒冷且毫無生命力的星球,人類世界也將隨之陷入黑暗之中,生命可能將無法生存或茁壯成長。事實上,我們需要地核保持熾熱的狀態(tài),這樣才能保護地球免受具有潛在危害性的太陽風以及星際碎片的傷害。

地核冷卻會使人類失去環(huán)繞地球的磁場,這個屏障保護地球免受宇宙輻射的傷害,這一層保護盾是由不斷運動的鐵引起的對流過程而產(chǎn)生的。就像地球本身一樣,地核也在不斷地旋轉(zhuǎn),一些科學家認為它的旋轉(zhuǎn)速度甚至比地球的其他部分還要快。摩擦力使動能轉(zhuǎn)化為能夠形成磁場的電能和磁能,從而令太陽發(fā)射出來的有害帶電粒子向南北兩極偏轉(zhuǎn)。

失去磁場會對地球上的生命產(chǎn)生多大的影響,目前尚不清楚。一種觀點認為,可能會受到輻射波的沖擊,使地球過熱而無法居住,太陽光的大幅度增加可能導致癌癥發(fā)病率的上升。而另一種看法指出,我們可能會遇到能夠橫掃一切的太陽風,會像那些席卷火星、金星及其所有海洋、湖泊和河流的太陽風一樣強烈。