合肥某建筑基坑變形監測分析

趙 莽

(安徽省建筑工程質量監督檢測站,安徽 合肥 230088)

0 引言

隨著我國經濟水平的高速發展,城市化進程加快,為滿足使用需求,城市用地的空間利用率不斷提高[1]。軌道地鐵、高層建筑等工程的基坑開挖深度越來越深。建筑基坑工程是一種臨時性工程,具有開挖深度深、面積大、周邊環境復雜等特點[2]。基坑在開挖和使用過程中,破壞了原有巖土體的應力平衡,在應力集中處會出現明顯位移,會對基坑的支護結構及周邊建筑或地下管線造成影響,甚至會出現安全事故,對人民生命及財產構成威脅[3]。因此,必須對基坑進行變形監測,關注基坑變形發展趨勢[4]。

本文以合肥某深基坑為例,通過對基坑的水平位移、豎向位移、深層水平位移及周邊地下管道沉降等項目進行周期性監測并分析,了解基坑的變化趨勢,及時調整施工參數及施工方案,確保主體結構的施工及周邊建構筑物及地下管線的安全使用。同時,為信息化施工及同類基坑的變形監測提供相關依據[5]。

1 工程概況

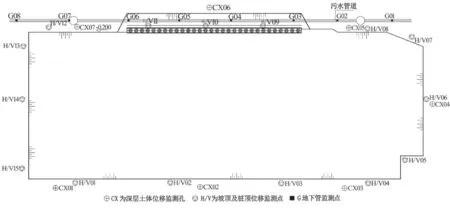

該建筑工程為一棟 9 層的學生公寓,基開挖深度約為 5.65 m,消防部位開挖深度為 6.35 m,電梯井開挖深度較大,深達 8.80 m。基坑主要支護方式為土釘墻支護;基坑北側因污水管道存在,采用懸臂鉆孔灌注樁及自然放坡組合的形式,基坑側壁安全等級為二級。該場地地形平坦,基坑開挖范圍內巖土層為雜填土、粉質黏土、黏土。北側為已建道路,其余為空地。基坑監測點平面布置圖如圖 1 所示。

圖1 基坑監測點平面布置圖

2 基坑監測方案

2.1 監測項目

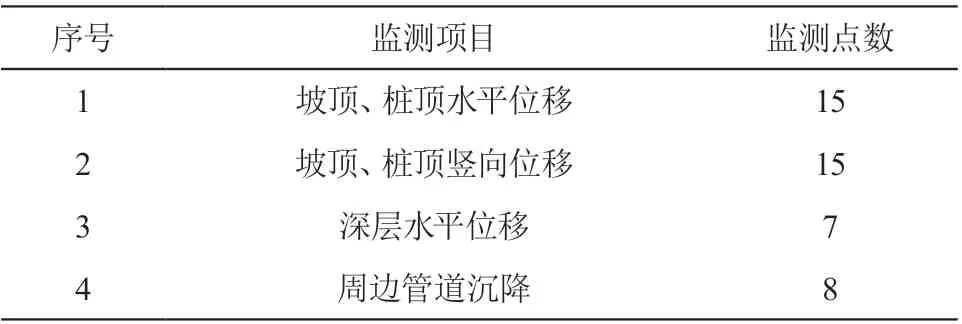

依據 GB 50497-2009《建筑基坑工程監測技術規范》[6],并結合工程實際,該工程的主要監測項目包括:坡(樁)頂水平位移及豎向位移、土體深層水平位移及周邊地下管道沉降。具體如表 1 所示。

表1 基坑監測點情況表

2.2 監測頻率

按 GB 20497-2009《建筑基坑工程監測技術規范》及設計要求,該基坑監測頻率如下。

1)每層土方開挖后監測一次且≥ 3 d 監測一次。

2)雨后監測一次;變形加速且不收斂時加密觀測次數。

3)基坑開挖至設計標高后,2~5 d 監測一次,變形穩定后 5~7 d 監測一次。

4)根據現場實際情況,適時調整監測頻率。

2.3 監測預警值

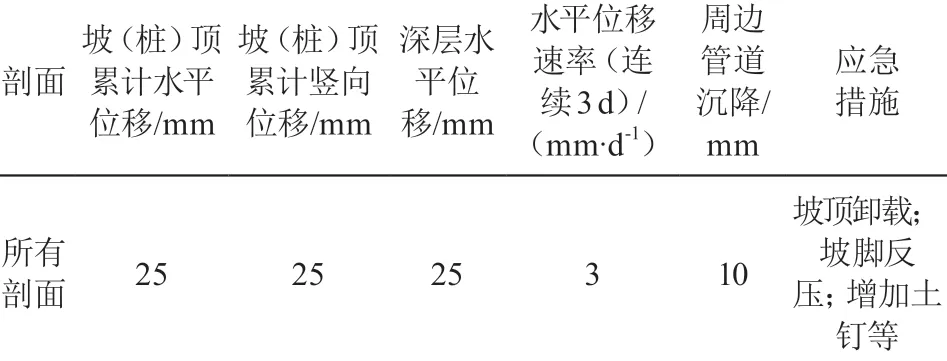

根據規范及項目設計要求,基坑水平位移及豎向位移、深層水平位移等監測項目的預警值如表 2 所示。

表2 基坑監測預警值

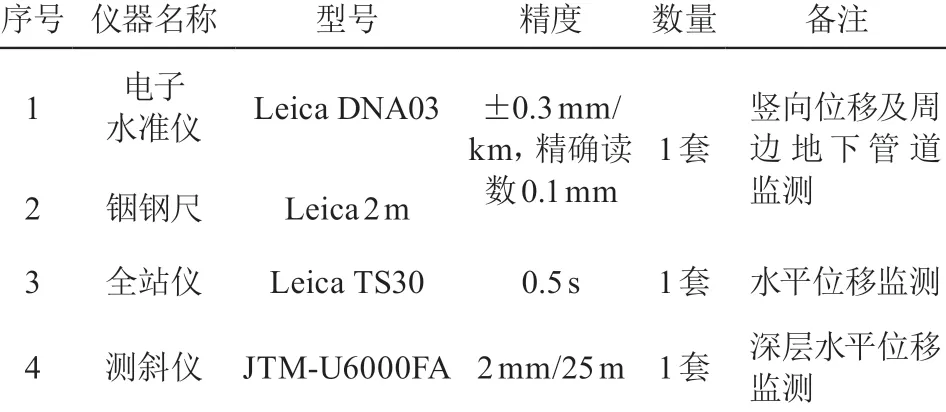

2.4 監測儀器設備

由 GB 50497-2009《建筑基坑工程監測技術規范》可知,建筑基坑監測精度要求較高,為滿足規范及設計監測要求,配置的主要儀器設備及精度如表 3 所示。

表3 監測儀器配備表

3 監測結果分析

基坑變形監測數據選取自 2018 年 8 月 26 日基坑開挖開始,直至 2018 年 11 月 21 日回填。監測數據初始值以基坑開挖之前三次監測數據平均值為準。通過周期性監測基坑,確保基坑安全施工。

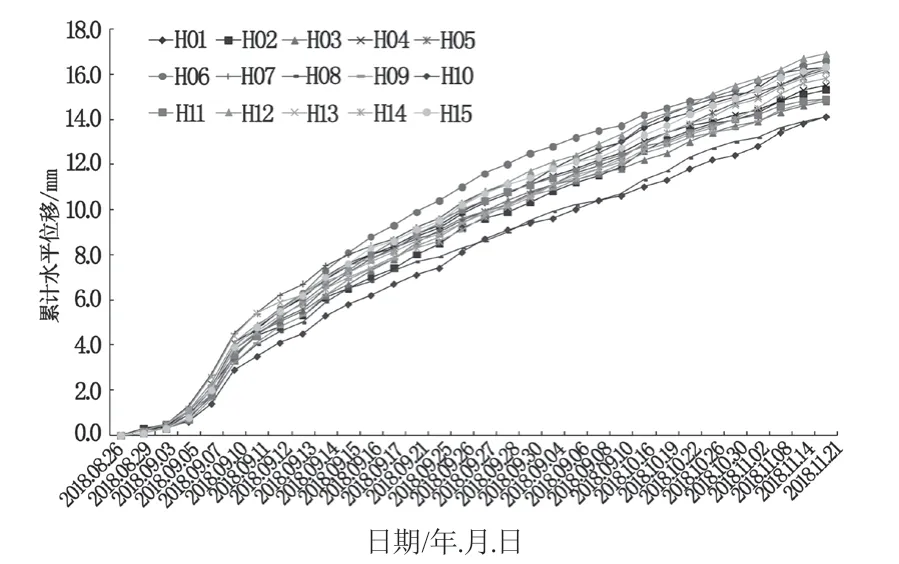

3.1 坡(樁)頂水平位移

坡(樁)頂累計水平位移與監測日期關系曲線圖如圖 2 所示。由圖可知,在基坑開挖前期,基坑開挖深度較淺,水平位移的增長較為緩慢;為加快施工進度,隨后基坑開挖較快,于 2018 年 09 月 10 日開挖到底,破壞了原有土體應力平衡,水平位移增長速度較快,以 H03號點水平位移增長量最大,單日增長為 1.1 mm,其次是H12 號點,單日增長為 1.0 mm,H03 號點主要受坡頂荷載堆積較多,后期清理后,逐漸變小,H12 號點靠近消防水池,開挖深度更深。

基坑開挖到底,底板澆筑后,水平位移增長緩慢,最后趨于穩定,主要是土體中孔隙水壓力得到釋放并形成新的應力平衡[7]。坡(樁)頂累計水平位移最大值為H12 號點 16.9 mm,未超過設計預警值。

圖2 坡(樁)頂水平位移與監測日期曲線圖

同時,可以看出 2018 年 09 月 26 日及 2018 年 10 月19 日,水平位移也有較大增長,原因是該時間段為降雨時期,雨水滲入土體,降低了土體抗滑力所造成的。

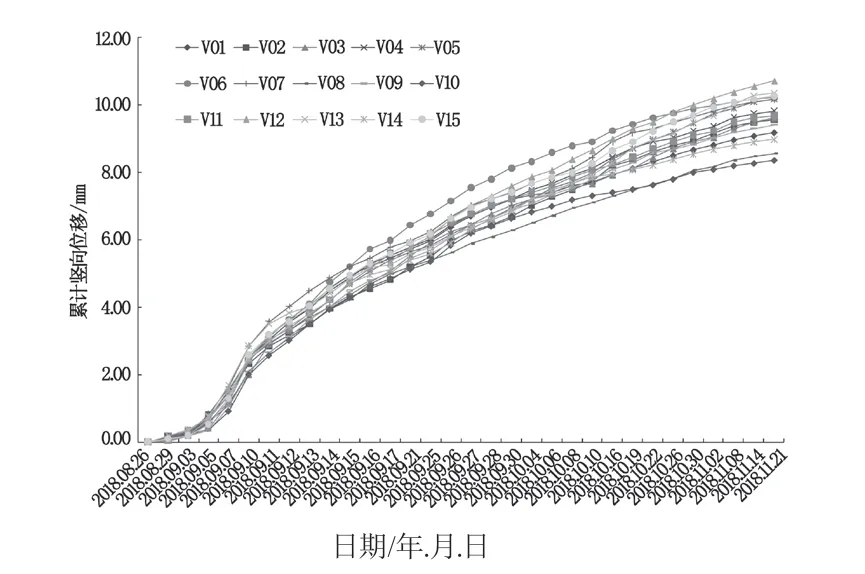

3.2 坡(樁)頂豎向位移

坡(樁)頂累計豎向位移與監測日期關系圖如圖 3 所示。對比圖 4 可知,坡(樁)頂豎向位移與水平位移的變化規律較為一致。在整個監測過程中,豎向位移隨基坑開挖深度的不斷加大而逐漸增加,表層土及第一層土方開挖時的位移變化較小;但由圖中可知 2018 年 09 月 07 日和 2018 年 09 月 10 日對應曲線斜率增長較大,累計豎向位移增長最大,以 V03 號點增長最大,單日的增長量為0.91 mm,這主要是施工進度較快,未按照分層開挖的原則進行,直接開挖到底造成的。同樣底板澆筑完成后,豎向位移增長緩慢并逐漸趨向于穩定。坡(樁)頂累計豎向位移最大值為 V 12 號點 10.71 mm,未超過預警值。

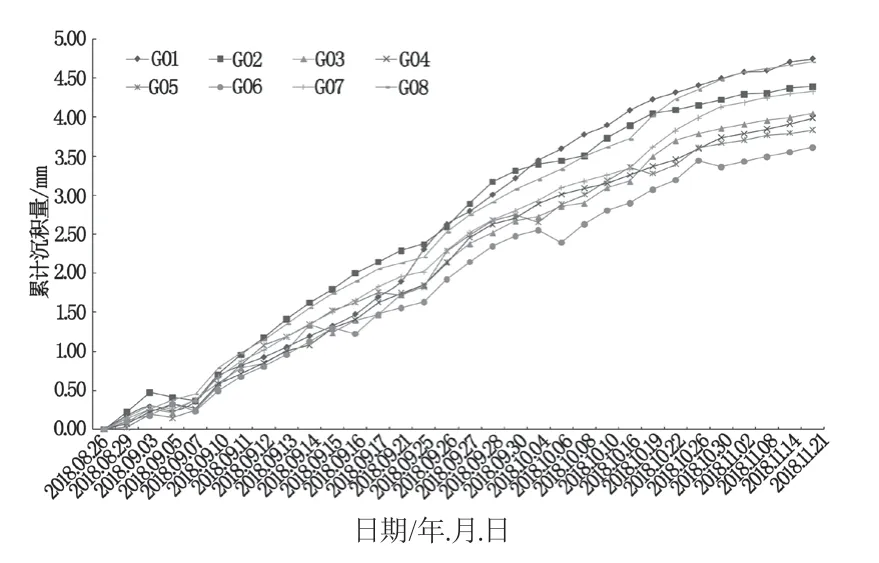

3.3 周邊地下管道沉降

圖3 坡(樁)頂豎向位移與監測日期曲線圖

建筑基坑開挖過程中,會對周邊建筑,地下管線造成影響。圖 4 是周邊地下管線累計沉積與監測日期的關系曲線圖。如圖 4 所示,周邊地下管線隨著基坑的開挖深度及開挖時間,在前期有稍微隆起,后期出現明顯沉降,最大沉降量為 G01 監測點 4.75 mm,沉降速率在基坑開挖到底時最大,底板完成后,沉降量緩慢增加,最后趨于穩定,主要原因是基坑開挖,土體應力平衡遭到破壞,圍護結構變形造成周圍土體產生一定的移動,出現隆起或沉降,從而造成管線的位移,新的應力平衡形成后,土體位移穩定后,管道也就穩定了[8]。

圖4 周邊地下管道沉降與監測日期曲線圖

3.4 深層水平位移

根據現場實際施工情況,選取 CX 03、CX 04 和CX 06 監測點進行分析。

CX 03 監測點位于基坑南側,在基坑開挖過程中,隨著開挖深度加深,深層水平位移不斷加大,基坑開挖到底后,深層水平位移為 8.67 mm;在基礎底板施工及澆筑后,深層水平位移趨于穩定,但仍繼續緩慢增長,原因是基坑開挖較快,土體中新的應力平衡尚未形成,同時鋼筋加工棚位于基坑南側,坡頂存在鋼筋材料堆載現象,對基坑深層水平位移增長也有所影響;累計深層水平位移最大值為 14.92 mm,未超過預警值。

CX 04 監測點位于基坑東側,同樣深層水平位移隨基坑開挖深度的不斷加大而不斷增大,底板澆筑后逐漸趨于穩定,但監測期間發現,偶爾會出現深層水平位移突然增大的現象,分析現場施工情況,發現主要是該側為施工便道,時常有混凝土車和材料進場,所形成的動荷載所造成的。該監測點累計深層水平位移最大值為15.89 mm。

CX 06 監測點位于基坑北側,該側存在有污水排水管道,因此設置有圍護樁。該監測點與 CX 03 和 CX 04監測點變化規律較為一致,但深層水平位移增加較為緩慢,累計最大值為 11.02 mm,可見圍護樁的施工對周圍土體起到了良好的保護作用。

4 結論

通過對基坑水平位移、豎向位移、深層水平位移等監測項目的監測結果進行分析,可得到如下結論。

1)坡(樁)頂水平位移隨著基坑開挖不斷增大,剛開挖到底時增長速率最大,底板澆筑后,呈緩慢增長并趨于穩定,累計水平位移最大值為 16.9 mm,未超過預警值。

2)基坑坡頂、樁頂豎向位移與水平位移變化規律較為一致,隨開挖深度加深而不斷增大,后期平穩發展趨于穩定。累計豎向位移最大值為 10.71 mm,未超過預警值。

3)受基坑開挖的影響,周邊地下管線前期存在一定的隆起和沉降,后期呈緩慢增長,累計沉降量最大值為 4.75 mm,未超過預警值。

4)深層水平位移早期發展較快,后期增長幅度較小,基本穩定。累計最大值為 15.89 mm,未超過預警值。

5)基坑開挖速率、坡頂堆載、動荷載等都會對基坑造成影響,在施工過程中應嚴格控制施工工序,確保基坑安全。