“一根針”如何巧穿“千條線”?

王雪

它曾被譽為“西南一切工業之母”,運轉了大半個世紀,歷經興衰浮沉,于2005年正式宣告破產。

它便是重慶特殊鋼鐵廠。

“十里鋼城”繁華落幕,可“爐火”在特鋼人心中雖滅猶燃。

特鋼廠破產后,1000多名失業職工歸入沙坪壩區石井坡街道團結壩社區管理。離開引以為豪的廠區,來到普普通通的社區,這讓很多特鋼人難以接受,一時間矛盾糾紛激增。

在相當長的一段時間里,無法忘卻光輝歲月的特鋼人,始終不愿稱所在社區為“社區”,而是自稱“單位”。

在沙坪壩區委組織部及石井坡街道黨工委的推動下,楊春敏黨代表工作室應運而生,扎根特鋼人心中多年的“單位”情結才被“社區”逐漸取代。

聚是一團火

“姑娘姑娘快快長,長大嫁給特鋼廠。三天一頓肉,五天一頓髈……”在石井坡街道,曾流傳著這樣一首童謠。

童謠源于特鋼廠的輝煌:鼎盛時期,特鋼廠有員工兩萬多人,加上家屬和附屬企業,總共有近10萬人生活在這里。除了工廠,特鋼廠還配有居民區、學校、醫院,甚至還有游樂園。

“除了火葬場,特鋼廠應有盡有。”特鋼人游貴良自豪地說。

可繁華熱鬧隨著破產戛然而止,待姑娘長大,特鋼廠已物是人非。

特鋼廠破產后,廢棄多年的游泳池成為安全隱患。街道想對游泳池進行改造,可遭到了特鋼人的抵制——街道用鎖把大門鎖上,鎖被撬了;街道用墻把大門封上,墻被拆了。

曾滿載特鋼人歡愉的游泳池,在特鋼廠破產后,裝滿了特鋼人的失衡與落寞。

問題遠不止于此。

從“單位人”變“待業人”,巨大的心理落差、激增的生活壓力和突變的生活方式,讓特鋼人心如針扎。一時間,斗毆、堵路等社會問題四起,團結壩因此成了遠近聞名的“問題社區”。

團結壩不團結,這讓同樣在家待業的特鋼人楊春敏揪心不已。

“我想為社區做點事兒。”楊春敏決定撿起這個“爛攤子”。她主動請纓負責穩定和服務居民的工作,成為社區工作者之一。

此時的團結壩,環境臟兮兮、人心亂麻麻、秩序亂糟糟、問題成堆堆……如何打開局面?楊春敏打算入戶走訪摸清情況。

讓楊春敏萬萬沒有想到的是,在社區住了幾十年,入戶走訪時,社區的老熟人竟沒一個給她開門。

“談啥子談?什么時候把衛生搞好了,再和我們談!”老熟人們絲毫不留情面。

三番五次被拒之門外,楊春敏卻從中看到了突破口:既然大家對衛生不滿意,那就從整治環境衛生開始。

彼時,團結壩有一個垃圾坑,在一處邊坡旁,深達8米、臭氣熏天。

楊春敏找來一根繩子拴在腰上,讓同事把她從邊坡上吊下去,她在坑里一筐一筐地往上清運垃圾。

“肯定是在做‘官面子。”看熱鬧的居民嘲諷道。

“那我每天都做‘官面子,直到做成‘真里子。”楊春敏不服氣。

一天接著一天,楊春敏的腰被勒出了血痕,一碰就疼。

當楊春敏再次準備下坑時,變化出現了:不少黨員居民自帶工具加入了進來。再到后來,一些居民骨干也悄無聲息地成為了其中一員……

特鋼人心中的“冰山”,被融化了一角。

楊春敏猛然意識到,即便特鋼廠人去樓空,但生于斯、長于斯,特鋼人怎會對團結壩沒有感情?

于是,楊春敏趁熱打鐵,提出將每50戶居民設置為一個網格,由居民公推直選出自己信得過的黨小組長和居民小組長,進行網格化管理。

不僅如此,團結壩人還自發成立了居民議事會及民情分析會,深度參與社區管理。

這下,團結壩只有社區干部唱“獨角戲”,居民愛理不理的窘境被徹底扭轉了。

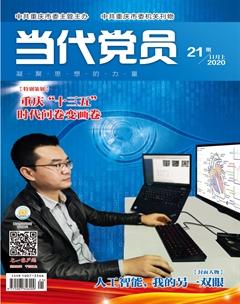

2007年,楊春敏被推選為團結壩社區黨委書記。2018年,楊春敏被評為全國“最美城鄉社區工作者”,并當選黨的十九大代表。

在楊春敏的耕耘下,曾矛盾叢生的“問題社區”,逐漸成為遠近聞名的“幸福社區”,曾不愿承認自己是居民的特鋼人,也放下“單位”,紛紛稱起了“社區”。

散是滿天星

“你還記得入黨誓詞嗎?”楊春敏盯著記者問。

未待記者回答,楊春敏快速帶記者重溫起了入黨誓詞的演變。

“在我內心深處,始終有一種強烈的責任感和使命感。看到你們年輕人,我忍不住想要‘傳幫帶。”楊春敏微微一笑。

這種強烈的責任感與使命感,既源于楊春敏對黨深沉的愛,也源于以她名字命名的楊春敏黨代表工作室。

2018年3月,在沙坪壩區委組織部及石井坡街道黨工委的推動下,楊春敏黨代表工作室在團結壩社區正式掛牌成立。

放眼全區,這是沙坪壩區首個黨代表工作室。

“楊春敏既是黨的十九大代表,能及時傳遞黨的聲音、統籌各方資源,還是全國‘最美城鄉社區工作者,處理社區工作得心應手。”石井坡街道黨工委副書記曾玲說,“但社區工作繁重冗雜,僅楊春敏一人能干,是遠遠不夠的。”

而打造楊春敏黨代表工作室,就能實現“1+1>2”。

在沙坪壩區委組織部及石井坡街道黨工委的設想里,打造楊春敏黨代表工作室,最重要的一點,就是“傳幫帶”:以楊春敏為核心,工作室吸納周邊鎮(街)社區黨組織書記為工作室成員,通過討論黨建工作重點難點、外出參觀學習先進社區、互動交流社區建設工作等,使成員得到快速成長;同時,在一批又一批工作室成員的帶領下,周邊鎮(街)社區的黨組織專職副書記、社區干部中的黨員、退休骨干黨員等也前往工作室學習。

在“傳幫帶”的基礎上,楊春敏黨代表工作室還要成為搭建溝通黨群關系的“連心橋”,以及引領重點工作的“發動機”。

擔子落到楊春敏肩上,任重而道遠。

黨代表工作室成立初期,楊春敏花了大量時間查閱、分析資料。

“有些黨代表工作室偏重說教,我要作些改變。”楊春敏暗下決心,要學深、走實。

在每月一次的黨代表工作室活動前,楊春敏會花至少一周的時間進行“備課”。從活動主題的選定、案例的選擇、方案的制作、到協作單位的銜接,楊春敏都精雕細琢。

“她總是結合身邊的案例,用自己的語言為我們傳授經驗方法,生動具體,讓我們受益匪淺。”石井坡街道石濱路社區黨委書記秦成說。

2014年,秦成接任團結壩社區黨委專職副書記,和楊春敏并肩作戰。

作為團結壩社區黨委專職副書記,從前,秦成是黨代表工作室的組織者之一,主要協助楊春敏開展活動;作為石濱路社區黨委書記,現在,秦成是黨代表工作室的參與者,主要是學以致用。

“無論是組織者還是參與者,一路走來,我感受最深的,就是作為社區工作者,我們不再是單打獨斗,因為我們背后有黨代表工作室這樣一個‘智囊團。”秦成感慨道。

靠近光、追隨光、成為光、發散光,石井坡街道在裂變。

“以前,社區干部們遇到棘手問題時總會萌生畏難情緒,現在,依托黨代表工作室,社區干部們會先交流經驗,努力內部消化。”石井坡街道黨工委有關負責人說。

自成立以來,共有來自12個街道78名社區黨組織書記、副書記,專職黨務工作者進入楊春敏黨代表工作室學習,工作室成為社區干部們提升工作能力的“充電站”。

一針穿起千條線

沉寂10余年之后,特鋼廠“活”了過來。

再次走進石井坡街道,只見公路邊的墻面上掛滿了特鋼廠的老照片,兒時的滾鐵環、跳房子等游戲場景 也被畫上了墻;穿行在色彩斑斕的老街舊巷,只見廢舊油桶、自行車、破舊輪胎等三三兩兩……

這是有關特鋼廠的“鄉愁”與記憶。

為了看一眼這“鄉愁”與記憶,北京姑娘張倩和伙伴特地從北京飛往重慶。

“有年代感的樓房、漂亮且充滿童趣的涂鴉、廢物利用后的創意盆景以及老舊自行車等老物件……在這里,時光仿佛停止流動。”千里之行,張倩沒有失望。

當不曾停歇的鋼鐵轟鳴歸于寂靜,石井坡用另一種方式保留下了特鋼廠的印記。這個印記,是石井坡街道和楊春敏黨代表工作室一起烙上的。

在城市品質提升行動中,為了讓特鋼廠“重生”,街道使出渾身解數,結合特鋼的歷史和社區實際,動員轄區居民參與“最美街巷”、“最美院壩”、“最美陽臺”等“五美家園”環境美化活動,并利用彩繪、涂鴉、綠色盆栽、裝飾品等打造主題街區,使特鋼廠“活”了過來。

其中,作為引領重點工作的“發動機”,楊春敏黨代表工作室是各社區工作者學習經驗、解決難題的靈感來源——

居民批評社區環境衛生差,各社區就組織干部分片到每個網格,全員動手清理深坑溝渠,整治出行院壩,慢慢引導坐不住的居民加入進來,并建立“清掃全覆蓋、保潔全天候、群眾全監管”的“三全”機制,徹底改變社區環境。

不少居民下崗失業在家,因尷尬的年齡、單一的技能無法順利再就業,街道就創設“三遍一跟”工作法,服務父輩再就業,同時制定“青年就業服務卡”,服務子輩就業創業。

居民遭遇諸多困難時,街道就實施“溫暖居務”、“陽光居務”、“牽手居務”,讓組織的陽光照射每家每戶,溫暖居民內心。

資源有限,但方法無限。

至今,楊春敏黨代表工作室累積接待黨員群眾200余名,接到和解決問題123個,共牽頭開展各類志愿服務活動70余次,合計覆蓋25000余人,參與引入或打造各類服務項目20余項。

今年6月,沙坪壩區居民排演了一個情景劇,是以楊春敏為原型的《楊姐來敲門》。

演出時,楊春敏就坐在后面看,邊看邊流淚。

“從不被信任、不被接受,到被群眾和組織認可,那些苦與甜,都是值得的。”楊春敏笑道。

時代的步伐冷卻了煉鋼爐中的高溫,卻不能熄滅團結壩人心中的火光。

“無論團結壩如何變化,有一點始終不變,那就是團結壩人只聽兩種聲音:遠的聲音,是心靈的聲音;近的聲音,是黨的聲音。”說這話時,楊春敏底氣十足。