“青銅世界”創作談

代洪祥 李超峰

摘? 要:創作一件優秀的藝術作品需要一定的技巧,這是毋庸置疑的,而相較于技巧,新穎的構思則更為重要。藝術家在創作一件作品時,既要以自然為師,忠實于他所描繪的對象,又要從客觀事物中汲取創作養分,經過藝術家內心的感受和孕育,進而對他所描繪的對象進行分析、研究、評價。在藝術創作中若一味地描摹客觀事物,會使得畫面缺乏繪畫性;而若一味地表現內心感受而忽視客觀則會顯得畫面缺乏真實感。

關鍵詞:青銅世界;藝術;創作靈感

一、序言

揚州八怪中的鄭燮在繪畫方面曾提出“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”[1],這恰是藝術創作的完整過程。王宏建老師的藝術概論將其概括為“藝術體驗、藝術構思、藝術表現”[2],而這三個過程則貫穿于筆者此次創作的始終。

二、靈感來源與題材選擇

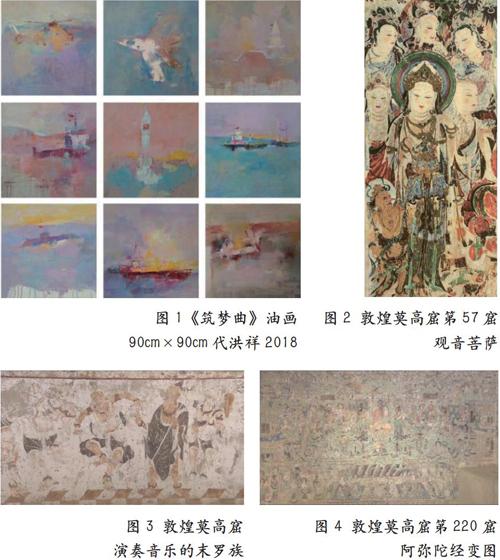

在確定青銅器繪畫題材之前,筆者也曾有過一些不成熟的想法,大多是想結合中國傳統壁畫這種形式來創作一系列作品,但對于畫面構圖、色彩等方面并沒有更深層次的考慮。車爾尼雪夫斯基在《藝術與現實的審美關系》一書中提出“藝術來源于生活,卻高于生活”[3]。不可否認,一件優秀的藝術作品首先要來源于人民生活,但最終還是要服務于人民。本次創作的題材靈感亦是從點點滴滴的日常學習生活中產生。首先源于美術史學習過程中產生的興趣,尤其是對“青銅時代”以及壁畫頗感興趣,青銅器的獨特美感和壁畫的斑駁色彩使筆者產生了創作欲望。其次,前期的油畫創作《筑夢曲》為此次創作做了很好的鋪墊(如圖1),但更深層次的還是對中華民族優秀的傳統文化引發的思考。《筑夢曲》在參加由教育部主辦的“慶祝改革開放40周年·第二屆全國高校大學生思政課藝術作品主題創作展”中獲得三等獎,這幅作品的內容由火箭、飛機等組成,代表現代科技的力量,意在體現大國情懷、中國力量。在這幅作品中筆者做過許多嘗試,對于畫面的薄厚變化、畫面中油的控制,都在此次創作后取得了進步。在畫面表現手法上嘗試采用平面化的方式,將九幅小作品組成一幅畫面。雖然《筑夢曲》獲得了獎項,得到了肯定,但仍然存在一些問題與不足,諸如如何運用單個物體構成畫面、顏色的搭配等。在這次創作后,筆者對于自身繪畫的長處與不足有了進一步的認識。在顏色方面,筆者不擅長鮮艷的色彩,而偏愛在統一色調中尋找色彩的微妙變化。《筑夢曲》的創作經驗為此次創作提供了很大的可能性,最終將此次創作的主題確定為青銅題材。將青銅器加以提煉、重組,運用油畫語言,試圖創作出不一樣的“青銅世界”。

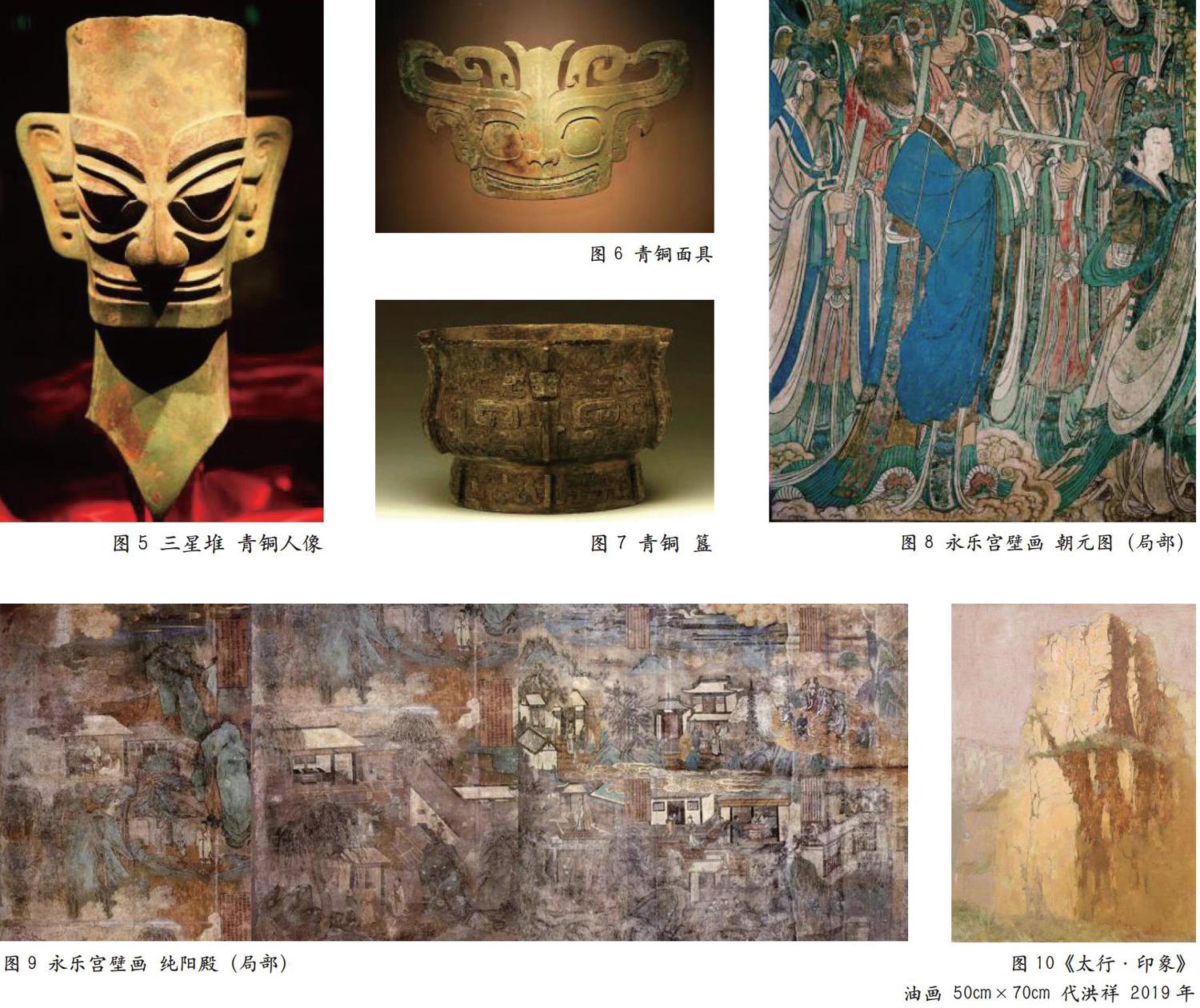

三、藝術體驗——材料收集與精神準備

在創作前期,也可理解為“藝術體驗”階段,此階段進行一系列圖片、資料的收集和相關繪畫方法的學習。參考了一些關于壁畫的書籍,例如《永樂宮壁畫全集》《中國壁畫全集》等,其中的一些圖片讓我記憶猶新(如圖2、圖3、圖4),畫面中斑駁、柔和的色彩,新穎的構思等都為此次創作帶來了創作靈感。就青銅而言(如圖5、圖6)。青銅器的各種器型和用途尤為復雜,制造工藝高超,令人贊嘆不已。中國歷史上夏商周時期是青銅器的鼎盛時期,有“青銅時代”之稱。青銅器種類繁多、用途極為廣泛,凸顯出先人高超的工藝制造水平。青銅器分為炊器、禮器、酒器等,其中禮器的作用較為廣泛,例如,作為青銅禮器中的“鼎”在古代常用于祭祀,被視為“國之重器”,是國家和權利的象征。除青銅種類繁多之外,青銅器上的紋樣也很引人注目,主要有饕餮紋、夔紋、龍紋、鳳鳥紋、蟠螭紋、象紋、魚紋等。尤其是饕餮紋印象最為深刻(如圖7)。器物表面紋樣為饕餮紋,饕餮紋盛行于夏至西周,它是將各種動物的頭部集合為一體,也稱獸面紋,面部夸張,常飾于器物的腹部、頸部等,具有濃厚的裝飾性。相較于青銅器的造型之美,筆者更著迷傳統壁畫中的色彩,因其年久脫落而產生的斑駁質感使筆者產生了濃厚的興趣,尤其是敦煌壁畫、永樂宮壁畫為最(如圖8)。永樂宮壁畫中的《朝元圖》線條工巧流暢,色彩濃重,人物神態各異,令人迷醉。1941年張大千曾帶領學生赴敦煌考察研究石窟壁畫,他在臨摹的基礎上又加以創作,技巧純熟,用筆工整細麗,具有中國傳統工筆畫的韻味。筆者對洞窟壁畫的喜愛之處在于古人的高超技藝加上時間的印記所生成的斑駁、朦朧之感(如圖9)。除了對于繪畫素材的搜集之外,筆者還查詢了有關以青銅器為繪畫主題的畫家,如強雪云運用國畫的語言創作的青銅器作品、鄭明華的寫實油畫青銅器等,可見不同的人對于青銅器的感受也不同,不同的藝術語言、藝術技巧運用都是形成不同藝術作品的因素。

此外,筆者還參考了姜建忠的作品。他的代表性作品有《江南制造局》《解讀戴安·阿勃茲》等。姜建忠的作品對筆者整個本科期間的繪畫影響頗深,畫面中虛實關系的處理、線條的運用、層次的疊壓等,都給了筆者啟發。在平時的練習中,從姜建忠作品中吸取了較為完美的部分,并且融入了個人的感受。筆者將從中獲得的感悟與些許經驗帶到了太行寫生之中,《太行·印象》(如圖10)是筆者繪畫過程中的一個重要突破。這幅作品與此次青銅器繪畫創作有許多共同之處,例如畫面的色調、虛實關系等。筆者將前期繪畫吸收的優點融入了個人的主觀色彩并加以創新,為此次青銅器創作帶來了很大的幫助。筆者還搜集了以中國傳統文化為題材進行繪畫的畫家,如錢流、顧黎明等。錢流的“印記·敦煌”系列(如圖11)、顧黎明的《門神》都從不同的側面為筆者提供了參考。觀看錢流先生的作品,尤其是“印記·敦煌”系列,不僅弘揚了傳統文化精神,同時也營造出了獨特的形式美感。畫面中多變的線條、斑駁的色彩以及整體的意蘊,都對筆者此次創作產生很大影響。色彩上,筆者主要參考了敦煌壁畫和永樂宮壁畫,敦煌壁畫中的斑駁感、永樂宮壁畫中的線條、色彩都是此次創作中吸取的地方,尤其是敦煌莫高窟中的第57窟觀音菩薩最為喜愛,此次創作從中借鑒了許多。

四、藝術構思——題材的概括、加工與提煉

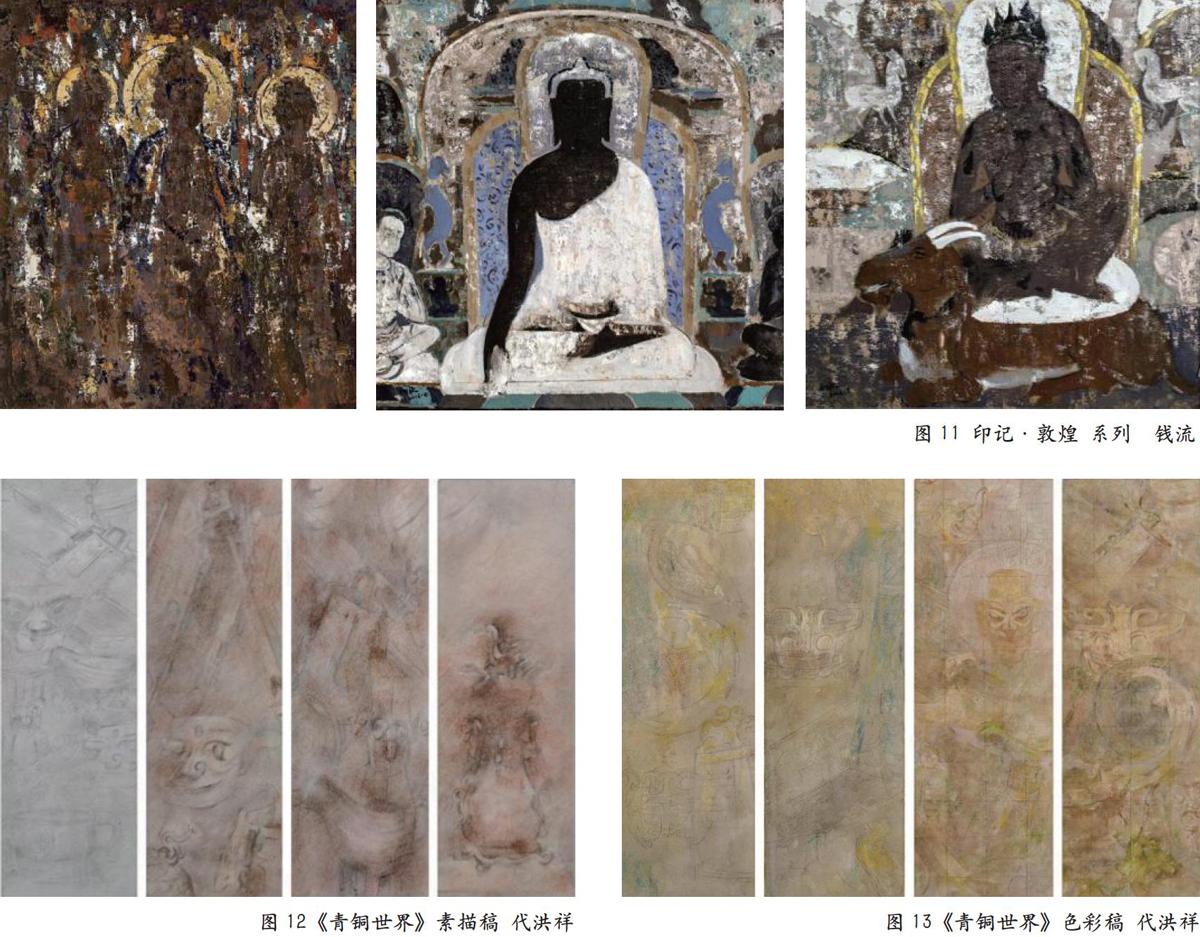

創作一件優秀的藝術作品需要一定的技巧,這是毋庸置疑的,而相較于技巧,新穎的構思則更為重要。此次創作以夏商周時期的青銅器為主題,創作前期,系列的創作草圖構思引發了筆者的思考,采取怎樣的構圖?運用什么色調?采用什么繪畫語言?唐代山水畫家張璪曾提出“外師造化,中得心源”[1]114,藝術家在創作一件作品時,既要以自然為師,從客觀事物中汲取創作養分,忠實于他所描繪的對象,還要經過藝術家內心的感受和孕育,進而對他所描繪的對象進行分析、研究、評價,亦即中得心源。藝術家在藝術創作中若一味的描摹客觀事物,會使得畫面缺乏繪畫性;而若一味的表現內心感受而忽視客觀,則會顯得畫面缺乏真實感。可見藝術創作必定是兩者的結合,既需再現自然又要表達主觀感受。筆者的青銅器主題繪畫并不是機械地將青銅器搬到畫布之上,而是融入了筆者對于青銅器的獨特感受,表達筆者對“青銅世界”的情有獨鐘。這就是“藝術構思”的意義所在。畫面采取組圖的方式呈現,圍繞同一個主題展開。在構圖上,起初選擇的是豎式構圖,單幅畫面長寬比例為1:2,但畫面效果不是很理想。后經反復嘗試與修改,將畫面長和寬的比例確定為1:3。豎式構圖具有莊嚴、理性感受,這恰與此次所要表達的青銅器繪畫主題相契合。為了避免畫面過于嚴肅、呆板,在豎式構圖的基礎上加以變化,將器物之間相關聯,形成S形曲線,試圖讓畫面“靜而不靜”,力求讓觀者感受畫面中空氣的流動和空間感。在物體的擺放上,將物體錯落放置或選取局部,意在留給觀眾更多想象空間。此階段也遇到許多困難,諸如物體的擺放、畫面的比例、整體的協調等。色彩上,在借鑒傳統壁畫的基礎上加以調整,形成以暖色調為主的畫面。經過一系列的構思之后,便開始著手草圖的繪畫。素描稿目的在于初步確定畫面中的物體關系,以及確定畫面的黑白灰節奏,色調以灰色調為主調(如圖12)。色稿方面采取水彩和油畫棒相結合的方式來表現畫面的大體效果(如圖13)。

五、藝術表現——

繪畫語言的選擇與技法表現

再完美的構思,若不通過藝術語言展現,也是空談。藝術語言的選擇與所傳達的畫面主體有著重要的聯系。考慮到畫面的題材以及所想達到的畫面效果,筆者借鑒了一些綜合材料中的表達方式,試圖體現畫面的斑駁感和現代感。在繪畫正稿階段,嘗試運用油畫底料來制作肌理,這種制作肌理的方式是筆者初次嘗試,當然在此過程中,也面臨許許多多的問題和困難。面對這些問題,筆者查閱了綜合材料的相關技法,例如楊洋的綜合材料繪畫,她的畫面借用中國傳統繪畫中的礦物質顏料與明膠調和,再將銀箔、銅箔等材料貼到畫面之上來表現。楊洋的綜合材料對于本次繪畫實踐并沒有太多直接的影響,而是在觀看她的整個繪畫過程中,有所啟發,打開了筆者的思路,獲得了一種新的創作理念。在制作畫底時,筆者嘗試用刮刀將底料置于畫面物體上,待第一遍底料干透之后,再用刷子蹭上第二遍,兩遍之后會產生些許斑駁的效果。因初次使用底料制作肌理,在此過程中會出現許多問題。在這些問題上,筆者以迎難而上的態度,出現問題,解決問題,一遍又一遍地重復,使得此次創作更具有成就感。

在創作的中后期是創作較為艱難的時期。畫面單薄、層次欠豐富、作品達不到理想的質感,畫面中需勾線的地方無從下手。此時,再次研讀永樂宮壁畫中對于線條的運用,同時在段正渠的作品中尋求統一色調中的線條變化。在線條處理上,筆者將勾線的地方主要放在物體處以及青銅器紋樣上,而在背景處與草圖不同,省去了青銅紋飾作為背景,豐富色彩取而代之。在處理線條時,有些置于顏料之下,有些浮于顏色表面,且線條在顏色上略有差別,以此來表現畫面中線條的變化。如此做法,旨在取得畫面的最佳效果,舍去不必要的繁瑣細節。為了使畫面更加厚重更具有斑駁感,筆者利用色彩層次的疊壓關系,一方面考慮疊壓,另一方面保持底色透上來,加強畫面中的層次,反復深入,最后接近了筆者所要表達的效果(如圖14)。

六、結語

此次創作在承繼傳統的基礎上有所創新,與平時繪畫有較大差別。將物體重組再現,將中國傳統的壁畫與青銅文物相結合,又在其間摻雜著設計因素。作品在前期繪畫的基礎上加以完善,運用S形構圖,試圖營造出畫面的韻律感。此外,畫面中肌理的制作是以往從未嘗試過的,肌理的制作借鑒了綜合材料中的相關技法,賦予了筆者不同以往的創作體驗。對筆者個人而言,這是一次新的成功的嘗試。

有著五千年文明史的中華民族擁有深厚的文化底蘊。先人不僅留給我們大量的物質財富,也留下了寶貴的精神財富。此次創作筆者試圖通過油畫來展現中華民族的興盛。伴隨著人們對于古代文明的研究,越來越多的文物被發掘出土,這些寶貴的物質財富或被收入博物館,或流入市場。此次創作,筆者試圖讓觀眾通過這些作品能夠增強對傳統文化的重視,呼吁人們增強對于文物的保護意識。

參考文獻:

[1]中央美術學院美術史系,中國美術史教研室.中國美術史(新修訂版)[M].北京:中國青年出版社,2010.

[2]王宏建.藝術概論[M].北京:文化藝術出版社,2014:220.

[3]車爾尼雪夫斯基.藝術與現實的審美關系[M].周揚,譯.北京:人民文學出版社,2009.

作者簡介:代洪祥,巢湖學院藝術學院。

李超峰,碩士,巢湖學院藝術學院副教授。研究方向:繪畫理論研究與油畫創作。