九一八事變與不抵抗主義政策

王恩寶

九一八事變殘歷碑

1931年9月18日,九一八事變爆發(fā)。從1931年9月18日至1932年2月5日,4個(gè)月又18天的時(shí)間,全東北淪亡。九一八事變,給東北人民造成巨大災(zāi)難,同時(shí)拉開14年中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的序幕。

在九一八事變后,中國(guó)東北之所以快速淪陷,其實(shí)質(zhì)原因是東北軍實(shí)行了不抵抗主義政策,這個(gè)不抵抗主義的總根源是南京國(guó)民政府和蔣介石對(duì)外妥協(xié)、退讓的總方針和總政策;而同時(shí),張學(xué)良服從南京國(guó)民政府命令,執(zhí)行蔣介石的不抵抗主義政策,也難辭其咎。

不抵抗主義政策發(fā)端

九一八事變,從軍事上來說,日軍是以少勝多,先機(jī)制人,侵占東北各地的。據(jù)中國(guó)有關(guān)資料記載:當(dāng)時(shí)日本在中國(guó)東北的兵力,關(guān)東軍第二師團(tuán)14760人;獨(dú)立守備隊(duì)5400人,憲兵隊(duì)2560人;飛機(jī)52架,空軍官兵1110人;路警2500人,各地日本領(lǐng)事館警察3000余人。總兵力正式軍隊(duì)2.4萬(wàn)人,警察6000人。另?yè)?jù)日本方面記載:在中國(guó)東北的日本兵力是第二師團(tuán)和獨(dú)立守備隊(duì)共1.4萬(wàn)人,加上從朝鮮越境而來的1個(gè)旅團(tuán)也不過1.5萬(wàn)人。而中國(guó)東北軍在關(guān)外的部隊(duì),雖無法精確統(tǒng)計(jì),如有的說17.9505萬(wàn)人,有的說東北軍在關(guān)外的包括非戰(zhàn)斗人員共計(jì)19萬(wàn)人,有的說13.7萬(wàn)人。總之,與當(dāng)時(shí)在中國(guó)東北的日軍相比,東北軍幾倍于敵。日軍在1931年9月18日夜,攻擊北大營(yíng)時(shí),其主力只有一個(gè)獨(dú)立守備隊(duì),總兵力800余人,而北大營(yíng)有中國(guó)駐軍7000人之眾,卻在日軍攻擊下死傷慘重地?cái)∽摺>乓话耸伦兊淖畛鯉滋欤瑬|北軍接連喪師失地,不戰(zhàn)自退,有土不守,造成中華民族抵御外侮史上的奇恥大辱。當(dāng)日軍突然發(fā)動(dòng)事變后,一部分官兵如沈陽(yáng)北大營(yíng)第七旅,長(zhǎng)春寬城子、南嶺兵營(yíng)中國(guó)駐軍也曾起而抗?fàn)帲謽屪孕l(wèi),并給日軍以一定打擊,但在長(zhǎng)官的壓制下,上命難違,只得飲泣而退。這個(gè)上命是什么,就是不抵抗主義的亂命。

日軍自炸南滿鐵路后,向北大營(yíng)進(jìn)行攻擊,“北大營(yíng)駐軍長(zhǎng)官由電話向榮臻請(qǐng)示,榮令以全取不抵抗主義,繳械則任其繳械,侵占營(yíng)內(nèi)即聽其侵入,并告以雖口頭命令,亦須絕對(duì)服從”。后來,有些人就是根據(jù)榮臻的這個(gè)答復(fù),把不抵抗的罪名加于榮臻名下,說“榮臻在中國(guó)歷史上將永久留下懦夫的惡名”。還有人說東北當(dāng)局苦心發(fā)明的不抵抗主義彌漫了全國(guó),張學(xué)良是“不抵抗的將軍”等等。而其背后則是蔣介石南京國(guó)民政府實(shí)行的不抵抗主義政策。

所謂不抵抗主義政策,是指在外敵入侵面前,不進(jìn)行堅(jiān)決自衛(wèi)和抗?fàn)帲遣扇∫环N消極退讓和妥協(xié)的態(tài)度,其進(jìn)一步發(fā)展就是民族投降主義,這在中國(guó)是歷史的產(chǎn)物。1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以后,中國(guó)逐步淪為半封建半殖民地國(guó)家的境地,屢遭帝國(guó)主義列強(qiáng)的侵略和壓迫。當(dāng)權(quán)的統(tǒng)治階級(jí),不論是腐敗的清政府,還是辛亥革命以后建立起來的北洋軍閥政權(quán),直到蔣介石的南京國(guó)民政府,都有一個(gè)共同的特點(diǎn),那就是:為了取得帝國(guó)主義的支持、屈服于帝國(guó)主義的壓力,在帝國(guó)主義面前基本上是采取妥協(xié)、退讓的立場(chǎng);而當(dāng)強(qiáng)敵入侵時(shí),大多單純強(qiáng)調(diào)通過所謂“外交途徑”解決問題,不實(shí)行武裝抵抗。蔣介石曾說:“戰(zhàn)爭(zhēng)不僅限于有形之軍事……而外交上無形之戰(zhàn)爭(zhēng),其成敗勝負(fù)之價(jià)值,則超于任何一切戰(zhàn)爭(zhēng)之上”。

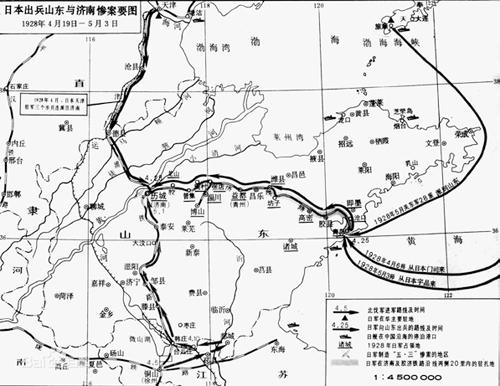

1928年日本出兵山東與濟(jì)南慘案要圖

蔣介石主政南京國(guó)民政府時(shí)期,不論日本帝國(guó)主義如何興師動(dòng)眾對(duì)中國(guó)進(jìn)行武力威脅,都只是采取無形的戰(zhàn)爭(zhēng)即外交手段處理爭(zhēng)端,不實(shí)行抵抗。

1928年4月,蔣介石開始第二次“北伐”,很快抵達(dá)山東。日本人出兵占領(lǐng)濟(jì)南,制造五三慘案,開槍射擊中國(guó)人民,殘殺中國(guó)外交官蔡公時(shí)等17人,想給蔣介石下馬威,不想讓蔣北伐。5月10日,南京國(guó)民黨兩個(gè)重要人物到山東與蔣開會(huì),研究對(duì)日態(tài)度,到底是打還是不打。蔣介石的日記中寫道:“決定不抵抗主義。”也就因此有了北伐軍繞道濟(jì)南,連夜秘密渡過黃河,繼續(xù)北上的行動(dòng)。這篇日記確鑿地證明,蔣介石最早的不抵抗,早在九一八事變前三年就已經(jīng)有了這種決定。蔣介石在日記中寫道:此行的“主要任務(wù)是北伐,是打倒張作霖;和日本人打,北伐就無法進(jìn)行了。”有人評(píng)價(jià):“民國(guó)十七年的濟(jì)南事件,蔣介石走的也是不抵抗主義路線,對(duì)日軍挑釁不抵抗,轉(zhuǎn)而訴諸國(guó)聯(lián)”。有人說:“不抵抗主義不創(chuàng)自張學(xué)良而創(chuàng)自蔣主席濟(jì)南之役,蔣以不抵抗制福田于無形,一面吁請(qǐng)國(guó)聯(lián),且不得國(guó)聯(lián)之承認(rèn)”。

由此可以看出,1928年的“濟(jì)南事件”,是蔣介石南京國(guó)民政府對(duì)日實(shí)行不抵抗主義政策的開端,也是九一八事變中東北軍不抵抗行為的歷史源頭。

九一八事變前后不抵抗主義的發(fā)展及表現(xiàn)

20世紀(jì)20年代末至30年代初,是中日關(guān)系史上的多事之秋。日本帝國(guó)主義總是企圖利用各種機(jī)會(huì),制造借口,滋生事端,以挑起武裝侵略中國(guó)東北的戰(zhàn)爭(zhēng)。而南京國(guó)民政府總以為挑起事端者是日本陸軍,日本中央政府可以約束陸軍的行動(dòng),因此嚴(yán)令各地避免和日軍沖突,“希望在不抵抗的姿勢(shì)上可以閃過日本尋釁的鋒芒”。

1931年7月萬(wàn)寶山事件發(fā)生后,東北乃至全國(guó)各地反日形勢(shì)達(dá)到高潮,南京國(guó)民政府和國(guó)民黨中央寧愿把事情由大化小。于是電令全國(guó)各級(jí)黨部,“在反日運(yùn)動(dòng)中切切不能有加害日本人的行動(dòng),并訓(xùn)令上海當(dāng)局,要盡力以提倡國(guó)貨運(yùn)動(dòng)代替排斥日貨運(yùn)動(dòng),用以緩和全國(guó)的反日風(fēng)潮”。南京國(guó)民政府如此態(tài)度,東北當(dāng)局不敢不唯命是從。自1928年12月東北易幟后,張學(xué)良在一切外交方面的交涉、辦理,無不聽命于中央,強(qiáng)調(diào)軍人以服從為天職。于是,張學(xué)良于1931年7月6日電告東北政務(wù)委員會(huì):“此時(shí)如日本開戰(zhàn),我方必?cái)。瑪t日方將對(duì)我要求割地賠款,東北將萬(wàn)劫不復(fù),亟宜力避沖突,以公理為周旋”。當(dāng)時(shí),報(bào)紙上公開報(bào)道這一消息時(shí),是這樣說的:“張學(xué)良副司令,對(duì)于萬(wàn)寶山事件及朝鮮華鮮人民沖突事件頗為注重,日昨特致電此間最高當(dāng)局,略謂凡我東北官民,對(duì)于華鮮沖突事件咸宜一體自重,切勿輕舉妄動(dòng)其各注意云云”。但東北當(dāng)局及張學(xué)良對(duì)南京國(guó)民政府的主張也有不知所從的情況。萬(wàn)寶山事件發(fā)生后,外交部長(zhǎng)王正廷給張學(xué)良來電:要東北堅(jiān)定抗日態(tài)度,并向日本嚴(yán)格提出撤退駐軍,限制日人活動(dòng),限制滿鐵筑路以及禁止中日合辦事業(yè)等要求。但7月11日,王正廷在南京接見國(guó)際記者時(shí),卻一味對(duì)日表示溫和,甚至把外交責(zé)任都推到東北當(dāng)局身上。這使張學(xué)良在輿論面前,“進(jìn)退失據(jù),左右為難”。正在這個(gè)時(shí)候,蔣介石于7月11日給張學(xué)良發(fā)來訓(xùn)電:“日本誠(chéng)狡滑陰險(xiǎn),但現(xiàn)在非我國(guó)抗日之時(shí),除另電外交部王部長(zhǎng)外,希兄督飭所部,切勿使民眾發(fā)生軌外行動(dòng)”。7月15日《盛京時(shí)報(bào)》第二版又披露一條消息:蔣介石于13日在江西撫州“剿共”前線向南京國(guó)民政府及張學(xué)良發(fā)出通電:“發(fā)生全國(guó)排日運(yùn)動(dòng)時(shí)恐被共產(chǎn)黨利用,逞共匪之跋扈,同時(shí)對(duì)于中日紛爭(zhēng)更有導(dǎo)入一層紛亂之虞,故官民須協(xié)力抑制排日運(yùn)動(dòng),宜隱忍自重,以待時(shí)機(jī)。”張復(fù)電:“努力隱忍自重,勿使日本乘其間隙”。

1931年7月間,中村大尉事件發(fā)生后,日本借此事件橫生枝節(jié),咄咄逼人,中日戰(zhàn)爭(zhēng)有一觸即發(fā)之勢(shì)。張學(xué)良深感東北形勢(shì)嚴(yán)峻,乃兩次致電蔣介石,略謂:“東北之安全,非藉武力無以確保,日本既一意對(duì)外,我方亦應(yīng)有所自省”,“日本開始其大陸政策,有急進(jìn)滿蒙之意……事既關(guān)系滿蒙存亡,吾人應(yīng)早為之計(jì)”。這時(shí)蔣介石正準(zhǔn)備用兵西南,而張學(xué)良電文中偏又有“共匪殲滅期近,廣東力薄,似無用兵之意,吾公似宜執(zhí)此外患煎迫之機(jī),務(wù)期在政治范圍解決西南問題”之句。“蔣介石對(duì)張學(xué)良的電報(bào)極感不快,認(rèn)為大軍已發(fā)的時(shí)候,張電無異動(dòng)搖軍心”。

1931年九一八事變時(shí)任南京國(guó)民政府軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)的蔣介石(左)和任東北邊防軍司令長(zhǎng)官的張學(xué)良

為使南京國(guó)民政府集中力量解決國(guó)內(nèi)問題,蔣介石不顧日本在東北的各種圖謀不軌的跡象,也不顧東北當(dāng)局再三懇請(qǐng)南京國(guó)民政府注意東北的嚴(yán)重形勢(shì),而一再指示東北當(dāng)局妥協(xié)、退讓。8月16日,蔣介石致張學(xué)良“銑電”說:“無論日本軍隊(duì)此后如何在東北尋釁,我方應(yīng)予不抵抗,力避沖突,吾兄萬(wàn)勿逞一時(shí)之憤,置國(guó)家民族于不顧”。目前,學(xué)術(shù)界一些學(xué)者尤其是臺(tái)海學(xué)者否認(rèn)“銑電”的存在,而筆者依據(jù)相關(guān)資料并進(jìn)行梳理、研究,認(rèn)可“銑電”的切實(shí)存在。如果我們換個(gè)角度,按照歷史發(fā)展邏輯來看,其實(shí),“銑電”的內(nèi)容正是之前南京國(guó)民政府和蔣介石力避與日軍沖突、秉持對(duì)外妥協(xié)退讓不抵抗主義政策內(nèi)在邏輯的發(fā)展和具體表現(xiàn)。“銑電”不是就事論事,而是在此后一個(gè)很長(zhǎng)時(shí)期的大方針。蔣介石“銑電”提出的“此后”這個(gè)時(shí)間概念,當(dāng)然指8月以后,而且強(qiáng)調(diào)無論日軍如何在東北尋釁,語(yǔ)氣很絕對(duì)。據(jù)蔣“銑電”精神,張學(xué)良于9月6日給遼寧政委會(huì)代主席臧式毅、邊署參謀長(zhǎng)榮臻發(fā)出“魚電”:“查現(xiàn)在日方外交漸趨吃緊,應(yīng)付一切,亟宜力求穩(wěn)慎。對(duì)于日無論其如何尋事,我方務(wù)須萬(wàn)方容忍,不可與之反抗,致釀事端。即希迅速密令各屬,切實(shí)注意為要”。9月12日,蔣介石曾由漢口乘專車來石家莊,張學(xué)良自北平乘專車前去,二人在專車上晤談。當(dāng)時(shí)何柱國(guó)駐防石家莊,擔(dān)任其二人會(huì)晤之外圍警戒。會(huì)晤后,張氏告何:日軍可能要在東北動(dòng)手,蔣氏要求張嚴(yán)令東北全軍,凡遇到日軍進(jìn)攻,一律不準(zhǔn)抵抗。如果我們回?fù)袅耍虑榫筒缓棉k了。明明是日軍先開釁的,他們可以硬說是我們先打他的。他們嘴大,我們嘴小,到那時(shí)就分辯不清了。

1931年9月、10月的《國(guó)聞周報(bào)》

有上述這樣一個(gè)過程,才有1931年9月18日榮臻對(duì)北大營(yíng)不抵抗的指示。當(dāng)日軍進(jìn)攻北大營(yíng)開始后,23時(shí)左右,榮臻用電話向北平的張學(xué)良請(qǐng)示應(yīng)付辦法,張回答:“仍按9月6日的訓(xùn)令不與反抗免滋事端”。所謂“9月6日訓(xùn)令”的根據(jù)當(dāng)然是8月16日蔣介石“銑電”的不抵抗精神。后因電話線被割斷,在電臺(tái)被占領(lǐng),電話、電報(bào)均無法與北平再聯(lián)系的情況下,榮臻等用帥府的小型無線電機(jī),利用電燈之電力向北平發(fā)一電報(bào),電報(bào)到達(dá)北平時(shí)已是19日黎明,這就是史書經(jīng)常提到和引用的“皓電”。張接電后,遂召集在北平的東北軍政要員開會(huì)。會(huì)上,張學(xué)良說:“日人圖謀東北由來已久,這次挑釁的舉動(dòng),來勢(shì)很大,可能要興起大戰(zhàn)爭(zhēng)。我們軍人的天職,守土有責(zé),本應(yīng)和他們一拼”。但他又強(qiáng)調(diào):“現(xiàn)在我們既聽命于中央,所有軍事、外交均系全國(guó)整個(gè)問題,我們只應(yīng)速報(bào)中央,聽候指示”。有鑒于聽候中央的指示這一原則,張學(xué)良將“皓電”加銜后即呈報(bào)南京國(guó)民政府。“皓電”中也說:“我軍抱不抵抗主義,毫無反響”。嗣后,張學(xué)良于19日上午、20日晚分別接見天津大公報(bào)記者和各報(bào)記者時(shí)也說:“我早已令我部士兵,對(duì)日兵挑釁不得抵抗”,“當(dāng)日軍進(jìn)攻消息傳來時(shí),余立時(shí)下令收繳軍械子彈,不得作報(bào)復(fù)行動(dòng)”。張又強(qiáng)調(diào),“對(duì)此事全國(guó)一致,當(dāng)歸中央應(yīng)付”。

張學(xué)良在1931年9月24日為報(bào)告日軍入侵東省經(jīng)過呈中央蔣主席電時(shí)說:“日軍向我兵營(yíng)攻擊時(shí),先是我方以日軍迭在北大營(yíng)等處演習(xí)示威,行動(dòng)異常,偶一不慎,深恐釀起事端,曾經(jīng)通令各軍,遇有日軍尋釁,務(wù)須慎重,避免沖突。當(dāng)時(shí)日軍突如其來,殊出意外,我軍乃向官方請(qǐng)示辦法,官方即根據(jù)前項(xiàng)命令不許沖突,又以日軍此舉,不過尋常尋釁性質(zhì),為免除事件擴(kuò)大起見,絕對(duì)抱不抵抗主義”。張學(xué)良在報(bào)告中說的“向官方請(qǐng)示辦法”,即指發(fā)往南京的“皓電”,所謂“官方即根據(jù)命令”,就是蔣介石在“銑電”中“無論日本軍隊(duì)此后如何在東北尋釁,我方應(yīng)予不抵抗,力避沖突”的指示。

張學(xué)良的“皓電”告達(dá)南京時(shí)已是9月19日上午,這時(shí)南京國(guó)民政府各機(jī)關(guān)已從各方面得知日軍進(jìn)占沈陽(yáng)的消息。“晚6時(shí)張副司令通電到外交部,王外長(zhǎng)乃與中央常委于右任、丁淮芬、戴季陶等商定,開一臨時(shí)緊急常會(huì)”。所謂官方答復(fù)“絕對(duì)抱不抵抗主義”,也應(yīng)當(dāng)在接“皓電”之后發(fā)出的。蔣介石于9月17日赴江西主持“剿共”,“皓電”到時(shí)不在南京,但不抵抗主義為南京國(guó)民政府既定方針,蔣在南京與否,都不會(huì)改變這個(gè)方針。中常會(huì)上決定電召蔣回南京,蔣于20日由湖口返回,21日,到南京后便召見外交部長(zhǎng)面詢一切。22日,蔣在南京黨員大會(huì)上發(fā)表講話,講話中雖也有“一致奮起,以救危亡”,“中正許身革命,生死早置之度外,值此危急存亡之際,自當(dāng)國(guó)存與存、國(guó)亡與亡,必立在國(guó)民之最前線,為國(guó)民之先鋒,共赴國(guó)難”等慷慨激昂之辭,但其講話中的主旨是要求“服從統(tǒng)一指揮”,“不可人自為戰(zhàn),以陷分裂”,“先以公理對(duì)強(qiáng)權(quán),以和平對(duì)野蠻,忍痛含憤,暫取逆來順受態(tài)度,以待國(guó)際公理之判斷”。在蔣介石發(fā)表講話的同一天發(fā)出的《國(guó)民黨中央告全國(guó)同胞書》和《國(guó)民政府告國(guó)民書》,也只強(qiáng)調(diào)“動(dòng)作一致,步驟一致,聽統(tǒng)一之指揮,守嚴(yán)整之紀(jì)律”,“希望全國(guó)軍隊(duì),對(duì)日軍避免沖突”。這種所謂的“服從統(tǒng)一指揮”,“不可人自為戰(zhàn)”,“嚴(yán)守完整紀(jì)律”,就是不給東北軍留有任何余地,只能按既定的“不沖突”“不抵抗”方針,坐以等待國(guó)聯(lián)公理的判斷。蔣介石在九一八事變后的第四個(gè)月,辭職下野在奉化講演時(shí)又說:“中國(guó)國(guó)防力薄弱之故,暴日乃得于二十四小時(shí)內(nèi)侵占之范圍及于遼、吉兩省,若再予絕交宣戰(zhàn)之口實(shí),則以我國(guó)海陸空軍備之不能咄嗟充實(shí),必至沿海各地及長(zhǎng)江流域,在三日內(nèi)悉為敵人所蹂躪,全國(guó)政治、軍事、交通、金融之脈絡(luò)悉斷,雖欲不屈服而不可得。總理孫先生謂:‘中國(guó)若與日本絕交,日本在十天以內(nèi)便可以滅亡中國(guó),此乃事實(shí)如此,并非我總理故為危辭聳聽也”。蔣介石在這里抬出孫中山,以證明其不抵抗主義是正確的,實(shí)際上也正是道出了他推行不抵抗主義路線的原因之一,就是恐日心理。由于國(guó)力薄弱,抵抗就會(huì)招致失敗,這種抗日亡國(guó)論,其實(shí)質(zhì)是民族失敗主義。

從上述論述中可以看出,不抵抗主義政策,不起于九一八事變;而九一八事變中的不抵抗主義是自1928年以來蔣介石對(duì)日不抵抗主義政策的繼續(xù)和發(fā)展。

張學(xué)良與不抵抗主義政策

在分析和研究九一八事變中不抵抗主義責(zé)任問題時(shí),有人認(rèn)為不抵抗主義是張學(xué)良的創(chuàng)造,和蔣介石沒有關(guān)系;東北淪陷的責(zé)任應(yīng)由張學(xué)良來負(fù)。應(yīng)該說,在九一八事變中,張學(xué)良是不抵抗主義政策的執(zhí)行者;在東北淪陷問題上,蔣介石應(yīng)負(fù)總責(zé),而同時(shí)張學(xué)良也難辭其咎。

20世紀(jì)30年代有人評(píng)論說:“九一八的不抵抗是個(gè)政策問題,他的政策是歷史產(chǎn)物,而且是與中央相一致的。自北大營(yíng)的攻襲,以至遼吉的失陷,未五日失地兩省,或撤退,或投降,徹底實(shí)行了不抵抗主義。這時(shí)的不抵抗主義真是白日中天,不啻成為中國(guó)的國(guó)策”。這種評(píng)論是很切中要害的。既然不抵抗是個(gè)“政策”問題,是“中國(guó)的國(guó)策”,那么不論什么人主政東北,“即使是旁人當(dāng)東北邊防司令長(zhǎng)官,十分之九也是不抵抗的”。

就張學(xué)良個(gè)人而言,在九一八事變時(shí),他作為南京國(guó)民政府陸海空軍副司令、東北地方軍政長(zhǎng)官的封疆大吏,握有相當(dāng)實(shí)力的兵權(quán),但又確實(shí)執(zhí)行了蔣介石南京國(guó)民政府的不抵抗命令。這是有其深刻原因的:

一是張學(xué)良在外交、軍事行動(dòng)上要與中央保持一致,對(duì)中央的政策要絕對(duì)服從。既然南京國(guó)民政府和蔣介石在九一八事變前后都是執(zhí)行不抵抗主義政策,當(dāng)然張學(xué)良也只有執(zhí)行不抵抗主義政策。

二是張學(xué)良對(duì)日本發(fā)動(dòng)九一八事變的性質(zhì)和目的有一個(gè)認(rèn)識(shí)過程。九一八事變前,東北形勢(shì)緊張,“張學(xué)良自己也知道沈陽(yáng)將要發(fā)生事情,但他總存著萬(wàn)一心理,日本或許不敢吧”。在九一八事變發(fā)生59年后的1990年,張學(xué)良接受日本NHK記者采訪時(shí)說:“關(guān)東軍搞九一八事變,那時(shí)候我沒有想到”,“當(dāng)時(shí)還有俄國(guó)條約,日本有自己國(guó)家控制的種種問題”,“我考慮日本不可能這樣做,軍人要這樣做,政府也會(huì)要控制它”。又說:“我沒有判斷出日本會(huì)整個(gè)兒來。我判斷他要挑釁,就是先找件事對(duì)中國(guó)挑釁,然后軍人好有借口說話。當(dāng)時(shí)中國(guó)有好多事情,譬如南京事件、濟(jì)南事件,也都大事化小、小事化了。假如我知道這件事不能了了,那就不同了。”他還說:“你罵我九一八事變不抵抗,我是一點(diǎn)不認(rèn)這個(gè)賬的,我沒有錯(cuò)。可是你要罵我是封疆大吏,沒把日本的情形看明白,那我承認(rèn)”。從這里可以看出,張學(xué)良對(duì)于日本帝國(guó)主義對(duì)外瘋狂擴(kuò)張侵略的本性,對(duì)于日本軍隊(duì)與日本政府在侵略中國(guó)問題上的冒險(xiǎn)性以及發(fā)動(dòng)九一八事變的根本目的還缺乏應(yīng)有的認(rèn)識(shí),因此對(duì)九一八事變判斷失誤。

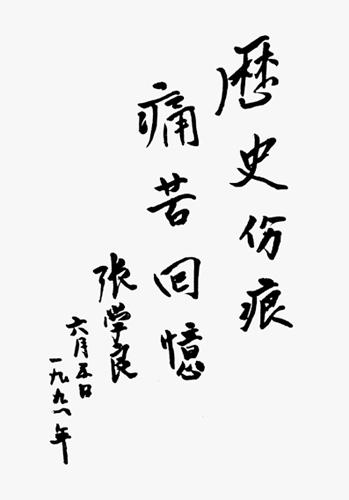

張學(xué)良為《“九·一八”事變叢書》題字

三是張學(xué)良持有全國(guó)抗戰(zhàn)論,其思想實(shí)質(zhì)是認(rèn)為東北單獨(dú)打不過日本。九一八事變發(fā)生時(shí),張學(xué)良就講過:“日軍不僅一個(gè)聯(lián)隊(duì),它全國(guó)的兵力可以源源而來,絕非我一人及東北一隅之所能應(yīng)付”。又說:“我們是主張抗戰(zhàn)的,但必須全國(guó)抗戰(zhàn);如能全國(guó)抗戰(zhàn),東北軍在最前線作戰(zhàn),是義不容辭的”。張學(xué)良“覺得打,一定打不過日本,還是不抵抗,不授日本以口實(shí),國(guó)際自有辦法”。

總體說來,張學(xué)良對(duì)蔣介石的不抵抗主義政策是絕對(duì)執(zhí)行的,但在迫不得已的情況下他也有一些具體的抵抗和自衛(wèi)行動(dòng)。日軍占領(lǐng)沈陽(yáng)等地以后,不斷擴(kuò)大侵略范圍,接連攻城掠地,南京國(guó)民政府訴諸國(guó)聯(lián)的唯一措施,于事無濟(jì),張學(xué)良的認(rèn)識(shí)也逐漸發(fā)生了變化,并有一定的行動(dòng)。如,繼1931年9月間遼寧省政府遷往錦州之后,張學(xué)良又于10月間命令在賓縣設(shè)立吉林省政府,任命馬占山擔(dān)任黑龍江省代主席,以示東北三省政權(quán)繼續(xù)存在,以與日本帝國(guó)主義相抗?fàn)帯.?dāng)日軍進(jìn)犯江橋,擬向黑龍江省會(huì)齊齊哈爾進(jìn)攻時(shí),張學(xué)良在給蔣介石的電報(bào)中明確指出:日軍“進(jìn)逼不容我方避免,現(xiàn)正堅(jiān)持原陣地,力謀自衛(wèi)中”,并有“設(shè)法抵御”等語(yǔ),表明他守土自衛(wèi)的立場(chǎng)。1931年12月末,日軍對(duì)錦州發(fā)動(dòng)大規(guī)模的攻勢(shì),張學(xué)良也命令駐錦州及其附近的中國(guó)守軍進(jìn)行了一定的抵抗。但東北軍“應(yīng)戰(zhàn)往日,給養(yǎng)彈藥,均受飛機(jī)妨礙,不能供給,以是未克持久抵抗。官兵氣勢(shì),均發(fā)指眥裂,死力搏戰(zhàn),卒以器不敵,未獲勝利”。就這樣,錦州才又淪入敵手。

雖然張學(xué)良在局部地區(qū)和一些問題上有具體的抵抗和自衛(wèi)行動(dòng),但他從根本上卻擺脫不了不抵抗主義政策的影響和束縛。20世紀(jì)30年代有人評(píng)論1931年12月的錦州之戰(zhàn)時(shí)說:“東北軍在錦州未撤退前,召開過軍事會(huì)議。會(huì)上有人說:‘古人說,寧為玉碎,勿為瓦全。我們現(xiàn)在不是玉碎,而是瓦碎。瓦雖然碎了,人家還說我們不好,所以還是保全實(shí)力要緊”。這就說明東北軍在錦州之戰(zhàn)中確實(shí)有保存實(shí)力的想法。當(dāng)時(shí)不僅中央未派一兵一卒支援錦州之戰(zhàn),就是東北軍,也只有駐在錦州一帶的少量部隊(duì),并未傾全力保衛(wèi)錦州。這不僅說明東北軍的行動(dòng)受到國(guó)民黨中央不抵抗政策的深刻影響,也反映了一部分東北軍高級(jí)將領(lǐng)擔(dān)心蔣介石趁機(jī)削弱東北軍實(shí)力的思想。在錦州失守后,南京國(guó)民政府行政院長(zhǎng)汪精衛(wèi)到北平與張學(xué)良見面,說服張學(xué)良“應(yīng)該和日本打”,并且說“政府受到外界很大的壓力”,如果張不聽汪的意見,汪的“行政院長(zhǎng)面子就完了”。當(dāng)時(shí)張對(duì)汪說:“政府有什么與日本打仗的準(zhǔn)備,有沒有勝利的把握?如果政府有打的決心,蔣委員長(zhǎng)一定會(huì)向我下令,這樣的話就不同了,我服從命令。”汪回答說:“打起來的話,我們肯定會(huì)敗。”張學(xué)良說:“你這是讓我拿我的部下生命與你的政治生命進(jìn)行交換,這樣的事,我絕對(duì)不能做。”

事實(shí)證明,在九一八事變中東北淪陷,張學(xué)良服從南京國(guó)民政府命令,執(zhí)行了蔣介石的不抵抗主義政策,盡管有種種主客觀原因,也是難辭其咎的。正如東北軍高級(jí)將領(lǐng)何柱國(guó)后來在回憶九一八事變時(shí)所說:“東北軍的不抵抗,蔣介石固然要負(fù)主使之責(zé),而東北軍自己也并不是沒有責(zé)任的。”

在九一八事變中不抵抗主義政策的推行和執(zhí)行,造成了極大危害,它一方面助長(zhǎng)了日本帝國(guó)主義的侵略野心,同時(shí)也極大地傷害了中國(guó)人民的民族感情。因此,后來中國(guó)人民大眾和廣大愛國(guó)官兵對(duì)不抵抗主義政策進(jìn)行了各種形式的抵制和抗?fàn)帯?/p>

(責(zé)任編輯 楊琳)