約翰·麥卡錫:演繹人工智能技術傳奇

中國工人網

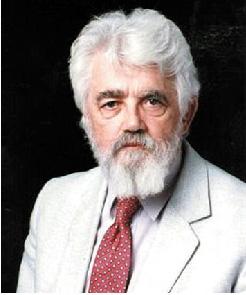

約翰·麥卡錫

約翰·麥卡錫,1927年9月4日生于美國波士頓一個共產黨家庭,父母的工作性質決定全家需不斷搬遷,從波士頓遷到紐約,然后又到了洛杉磯。他因在人工智能領域的貢獻而在1971年獲得圖靈獎。實際上,正是他在1955年的達特矛斯會議上提出了“人工智能”這個概念,被稱為“人工智能之父”。2011年10月24日晚上,約翰·麥卡錫與世長辭,享年84歲。

麥卡錫邁入人工智能的領域,要從1948年9月的一次會議說起。當時普林斯頓大學主辦了“行為的大腦機制西克森研討會”,計算機大師馮·諾依曼在會議上發布了一篇關于自復制自動機的論文。這次報告激發了當時還是普林斯頓數學博士生的麥卡錫的研究興趣,他敏銳地將機器智能與人的智能聯系起來,決定進行更為深入的研究。第二年,麥卡錫有幸與馮·諾依曼一起工作。在計算機大師的鼓勵和指導下,麥卡錫從在機器上模擬人的智能入手進行研究,為人工智能技術的誕生奠定了基礎。

1951年,麥卡錫認識了貝爾實驗室的香農(信息論創始人),二人在人工智能方面深入探討后,形成了召開一次研討會的共識。1956年,在洛克菲勒基金會的贊助下,他們邀請到當時哈佛大學的明斯基和IBM工程師羅徹斯特等幾位學者,參加具有里程碑意義的達特茅斯會議。會議歷時兩個多月,首次提出“人工智能”這一術語,同時確立了可行的目標和方法,這使得人工智能成為電腦科學一個獨立的重要分支,獲得了計算機科學界的認可。

1958年,麥卡錫發明了Lisp語言,這是人工智能界第一個最廣泛流行的語言,并與1973年實現的邏輯式語言并稱為人工智能的兩大語言。麥卡錫另一個卓越貢獻,是1960年左右第一次提出將計算機批處理方式改造成分時方式,這使得計算機能同時允許數十甚至上百用戶使用,極大地推動了接下來的人工智能研究。他的研究成果最終實現了世界上最早的分時系統。1962年,麥卡錫在斯坦福大學組建了世界上第一個人工智能實驗室。

如今,人工智能已從實驗室走進日常生活,引發了計算機使用方式的一場巨大變革,這當中麥卡錫功不可沒。麥卡錫用他的努力與堅持,執著地為了人類科學的進步無私奉獻,深刻地改變了人們與電腦和互聯網的互動方式。麥卡錫為人工智能研究領域培養了大量人才,他的學生遍及全世界。他討論了人工智能與哲學的關系,人工智能的分類及應用領域等,還詳細回答了有關人類“可持續發展”的問題。麥卡錫是技術樂觀派,他一直相信人類會有一個美好的未來。