擇時(shí)應(yīng)用中醫(yī)三聯(lián)療法治療非杓型原發(fā)性高血壓病患者的臨床療效研究

劉蓓

(天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院,天津 300385)

我國(guó)高血壓防治現(xiàn)況是發(fā)病率高、致殘率高、病死率高以及知曉率低、服藥率低、控制率低[1]。 且發(fā)病率逐年增高,低齡患者發(fā)病逐漸增多。 大多數(shù)高血壓患者會(huì)有不同程度的并發(fā)癥而影響他們的生活質(zhì)量。杓型血壓( dipper hypertension,DIP)指在生理?xiàng)l件下夜間平均血壓較白天下降10%~15%[2]。非杓型血壓( Nondipper hypertension,NDIP)即當(dāng)血壓晝夜節(jié)律異常時(shí),夜間血壓均值較白天下降不足10%[2]。 與DIP患者比較,NDIP 患者夜間心血管和腦血管及腎臟在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于較高的血壓負(fù)荷,增加了靶器官損傷的趨勢(shì),因而發(fā)生急性心肌梗死等心血管事件的危險(xiǎn)性增加,尤其腦卒中及腎功能損害的發(fā)生較為多見(jiàn)[3]。本研究根據(jù)子午流注理論[4]將中醫(yī)三聯(lián)療法(即:耳穴貼壓、中藥足浴、穴位貼敷)運(yùn)用于非杓型高血壓患者治療和護(hù)理,效果良好。

1 對(duì)象與方法

1.1 研究對(duì)象 選擇84 例原發(fā)性高血壓病住院患者,所有病例符合《中國(guó)高血壓防治指南2010 年修訂版》中的診斷標(biāo)準(zhǔn)[5]和《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則(試行)》[6]的指導(dǎo)原則。納入標(biāo)準(zhǔn):①年齡≥18 歲的非杓型高血壓患者,有一定的溝通理解能力;②知情同意并自愿參加本研究。 排除標(biāo)準(zhǔn):①肢體功能障礙無(wú)法訓(xùn)練;②語(yǔ)言障礙,精神障礙和認(rèn)知障礙;③過(guò)敏體質(zhì)及局部皮膚病變患者;④妊娠或哺乳期婦女;⑤合并嚴(yán)重臟器損害等嚴(yán)重并發(fā)癥。 將84 例患者隨機(jī)分為觀察組和對(duì)照組各42 例。 兩組之間在性別、年齡、文化程度、體質(zhì)量指數(shù)、病程、動(dòng)態(tài)血壓及用藥情況方面差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。見(jiàn)表1。

1.2 研究方法 對(duì)照組采用高血壓藥物治療,根據(jù)不同證型進(jìn)行針灸治療及相關(guān)常規(guī)護(hù)理措施(包括每日血壓監(jiān)測(cè)、情緒護(hù)理、用藥指導(dǎo)等)。 觀察組在對(duì)照組的基礎(chǔ)上施以中醫(yī)三聯(lián)療法,即耳穴貼壓、中藥足浴以及穴位貼敷。并根據(jù)子午流注理論,于每日7:30~7:45 進(jìn)行耳穴貼壓、15:30~15:45 進(jìn)行中藥足浴、20:00~20:30 給予穴位貼敷,持續(xù)天數(shù)為14 天。

1.2.1 耳穴貼壓 根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥管理局醫(yī)政司下發(fā)的《護(hù)理人員中醫(yī)技術(shù)使用手冊(cè)》中相關(guān)操作流程及注意事項(xiàng)[7]應(yīng)用王不留行籽進(jìn)行操作。 根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥管理局醫(yī)政司下發(fā)的《眩暈病中醫(yī)護(hù)理方案》證候要點(diǎn)進(jìn)行辯證分型。 選穴原則:主穴:降壓溝、耳尖、交感、神門(mén)、肝。12 例肝火亢盛證患者,配穴:心、內(nèi)分泌;9 例陰虛陽(yáng)亢證患者,配穴:腎、皮質(zhì)下;15 例痰淤互結(jié)證患者,配穴:肺、皮質(zhì)下;腎氣虧虛證6 例,配穴:心、腎[8]。每日進(jìn)行耳穴貼壓處按壓3 次,每次按壓1~2 分鐘,雙耳輪流進(jìn)行耳穴貼壓。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2.2 中藥足浴 采用“降壓足浴方”。藥物成分:桑葉15 g,桑枝 15 g,夏枯草 15 g,茺蔚子 15 g,鉤藤 30 g,川牛膝30 g,磁石60 g[9]。 將中藥湯劑熬制后加入3 000 mL 左右溫水備用。患者取坐位,水量以沒(méi)過(guò)踝關(guān)節(jié)為宜,同時(shí)相互搓腳。 水溫維持在38~43 ℃,足浴時(shí)間為30~45 分鐘。 足浴前后注意保暖。

1.2.3 穴位貼敷 吳茱萸研末后用醋調(diào)制成膏狀,藥物宜現(xiàn)用現(xiàn)配。 操作前評(píng)估患者局部皮膚清潔情況。取雙側(cè)涌泉穴 (約相當(dāng)于足底第2、3 跖趾縫紋頭端與足跟連線的前1/3 與后2/3 焦點(diǎn)上,即蜷足時(shí)足前部凹陷處), 分別取藥3 g 敷貼吳茱萸軟膏于2 個(gè)穴位,每次貼敷 6~8 小時(shí)[7]。

1.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 分別于入院當(dāng)天和干預(yù)14 天后,監(jiān)測(cè)患者動(dòng)態(tài)血壓變化(72 h)。 包括收縮壓、舒張壓峰值血壓和夜間平均收縮壓和舒張壓。 使用的無(wú)創(chuàng)性便攜式動(dòng)態(tài)血壓檢測(cè)儀均通過(guò)統(tǒng)一校準(zhǔn)精確驗(yàn)證。檢測(cè)器測(cè)量頻率是白天每30 分鐘1 次,晚上每1 小時(shí)1 次。 參照2002 年國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒布的《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則(試行)》[6]標(biāo)準(zhǔn),有效:① 舒張壓下降不及 10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),但已達(dá)到正常范圍; ②舒張壓較治療前下降10~19 mmHg,但未達(dá)到正常范圍; ③收縮壓較治療前下降30 mmHg 以上。須具備其中1 項(xiàng)。 顯效:①舒張壓下降10 mmHg 以上,并達(dá)到正常范圍;②舒張壓雖未降至正常但已下降20 mmHg 或以上。 須具備其中1 項(xiàng)。 無(wú)效:未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)者。 總有效率=(顯效人數(shù)+有效人數(shù))/總?cè)藬?shù)×100%。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析 采用SPSS 18.0 統(tǒng)計(jì)軟件包進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者動(dòng)態(tài)血壓值的比較 干預(yù)14 天后,觀察組夜間平均收縮壓和舒張壓低于對(duì)照組, 收縮壓峰值和舒張壓的峰值低于對(duì)照組, 差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表 2,表 3。

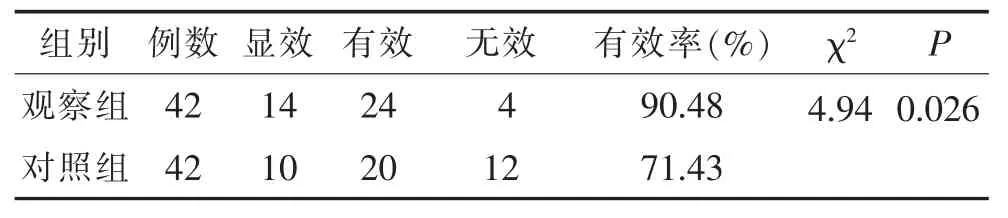

2.2 兩組患者療效比較 干預(yù)14 天后,觀察組療效優(yōu)于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表 4。

3 討論

3.1 中醫(yī)三聯(lián)療法的作用原理 高血壓屬中醫(yī) “眩暈”范疇,雖臨床診斷容易,但多數(shù)患者不能單純的通過(guò)藥物治療來(lái)實(shí)現(xiàn)血壓的平穩(wěn)控制。 這會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的大腦、心臟和腎臟等靶器官并發(fā)癥的發(fā)生。 造成患者心理和生理的雙重打擊, 同時(shí)增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 運(yùn)用中醫(yī)藥理論與技術(shù)配合藥物平穩(wěn)降壓已廣泛應(yīng)用于臨床且療效確切。 耳穴全息理論證明耳穴與人體臟腑和經(jīng)絡(luò)關(guān)系密不可分。 根據(jù)患者不同類型的證型,采用中醫(yī)辨證分型治療,選取肝、心、脾、腎等穴,結(jié)合降壓溝理論、皮質(zhì)下、交感、內(nèi)分泌等現(xiàn)代醫(yī)學(xué)理論指導(dǎo)穴位[8]。 耳穴貼壓能夠通經(jīng)活絡(luò)以促進(jìn)精華得沛, 使內(nèi)臟和血液協(xié)調(diào), 升降功能恢復(fù),從而達(dá)到降壓目的。 “降壓足浴方”方中的君藥是磁石、夏枯草,能質(zhì)重沉降、平肝潛陽(yáng);茺蔚子為臣藥,能夠散瘀消腫利尿;桑枝、桑葉清肝祛風(fēng)、散瘀通絡(luò),川牛膝、鉤藤清熱平肝、通絡(luò)利濕,均為臣藥。 四藥合用具有利尿消腫, 降低有效循環(huán)血容量, 益肝陰,平肝陽(yáng),從而達(dá)到降血壓的目的[9]。 中藥足浴具有促進(jìn)血液和氣的運(yùn)行,溫煦臟腑和通經(jīng)活絡(luò)的作用,可促進(jìn)藥物透皮吸收,恢復(fù)動(dòng)脈壁彈性,緩解小動(dòng)脈痙攣,使外周血管阻力降低,從而達(dá)到降壓的效果。吳茱萸味辛、苦,性熱,五臟歸肝、脾、胃,可減輕嘔吐、消腫緩解疼痛,助陽(yáng)止瀉;涌泉穴歸屬足少陰腎經(jīng),可以泄熱、減少逆轉(zhuǎn)。 吳茱萸作用于涌泉穴能夠引火下行,瀉熱止逆,以平衡陰陽(yáng)。 用醋調(diào)和吳茱萸末, 是利用醋的收斂防止藥物消散, 更好地刺激腧穴,加強(qiáng)引火歸元[10]。肝腎陰虛證、肝陽(yáng)上亢證為高血壓常見(jiàn)證型。 因此吳茱萸加醋調(diào)和貼敷涌泉穴,可調(diào)和陰陽(yáng)以達(dá)到降壓之目的。

表2 兩組患者72 h 血壓值變化比較(mmHg,)

表2 兩組患者72 h 血壓值變化比較(mmHg,)

組別 例數(shù) 收縮壓峰值 t P 舒張壓峰值 t P治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 42 148.15±9.35 138.34±7.23 5.379 <0.001 95.73±8.09 88.73±8.09 3.965 0.002對(duì)照組 42 149.70±10.31 143.77±8.46 2.881 0.005 97.17±9.66 92.67±9.72 2.128 0.036 t 0.772 3.162 0.741 2.019 P 0.442 0.002 0.461 0.047

表3 兩組間夜間血壓值變化比較(mmHg,)

表3 兩組間夜間血壓值變化比較(mmHg,)

組別 例數(shù) 收縮壓 t P 舒張壓 t P治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 42 108.15±6.21 99.38±6.54 6.302 <0.001 79.42±6.09 68.51±4.68 9.206 <0.001對(duì)照組 42 109.70±7.83 106.3±7.76 1.999 0.049 77.87±8.55 74.41±5.35 2.223 0.029 t 1.005 4.419 0.957 5.379 P 0.318 <0.01 0.341 <0.01

表4 兩組患者干預(yù)療效比較(例)

3.2 中醫(yī)三聯(lián)療法配合子午流注理論對(duì)非杓型高血壓的影響 子午流注理論是中國(guó)古代醫(yī)學(xué)中最早運(yùn)用人體時(shí)間節(jié)律的醫(yī)學(xué),是在《內(nèi)經(jīng)》辨時(shí)針刺治療學(xué)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的時(shí)間治療學(xué), 是中醫(yī)醫(yī)學(xué)理論的重要組成部分[3]。 與子午流注經(jīng)絡(luò)理論相一致,人體正常血壓晝夜節(jié)律為雙峰一谷的杓型曲線。 血壓第一高峰出現(xiàn)于辰巳時(shí)(8:00~10:00),這個(gè)時(shí)候是一天之中陽(yáng)氣逐漸上升至極致之時(shí), 在陽(yáng)氣的激動(dòng)下血壓達(dá)到一天的高峰[11];血壓第二高峰出現(xiàn)于申酉時(shí)(16:00~18:00),這個(gè)時(shí)候陽(yáng)氣逐漸衰退轉(zhuǎn)陰,少陰腎經(jīng)與膀胱經(jīng)同氣相求使第二次血壓達(dá)到高峰;低谷出現(xiàn)于子丑時(shí)(0:00~2:00),這個(gè)時(shí)候是一天當(dāng)中陰中之陰,多氣少血,夜間血壓降低[12]。非杓型曲線源于夜間血壓處于非生理性較高水平, 沒(méi)有夜間血壓低谷現(xiàn)象, 中醫(yī)三聯(lián)療法根據(jù)非杓型高血壓動(dòng)態(tài)血壓曲線特點(diǎn)結(jié)合子午流注時(shí)間治療學(xué)理論, 在患者一日三次血壓高峰前予針對(duì)性治療, 使治療效應(yīng)與血壓變化節(jié)律一致, 即于7:30~7:45 進(jìn)行耳穴貼;15:30~15:45 進(jìn)行中藥足浴;20:00~20:30 予以穴位貼敷,以降低血壓峰值和控制夜間血壓,達(dá)到有效維持一整日血壓平穩(wěn),從而保護(hù)大腦、心臟和腎臟等靶器官,降低心腦血管疾病的發(fā)生率[13]。

4 結(jié)論

本研究根據(jù)中醫(yī)子午流注理論擇時(shí)對(duì)非杓型高血壓患者實(shí)施中醫(yī)三聯(lián)療法, 充分發(fā)揮了中醫(yī)藥及中醫(yī)傳統(tǒng)療法簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉的特點(diǎn)。 并且藥物通過(guò)皮膚吸收, 避免藥物刺激胃腸道而造成患者胃腸道反應(yīng),給患者帶來(lái)痛苦。 并且該方法的使用不會(huì)增加患者肝臟和腎臟的負(fù)擔(dān),具有安全性。 同時(shí),該研究發(fā)現(xiàn)擇時(shí)應(yīng)用中醫(yī)三聯(lián)療法在高血壓病的輔助治療中具有重要意義,值得臨床應(yīng)用和推廣,具有實(shí)用性。