某下立交通道基坑開挖數值模擬分析

付武榮 呂俊杰

上海公路橋梁(集團)有限公司 上海 200433

伴隨著城市改造升級與立體開發,基坑周邊往往緊貼各種重要的建(構)筑物,如軌道交通設施、地下管線、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,對設計理論與施工技術都提出了更高的要求[1-3]。

本文依托上海某下立交工程項目,利用Midas GTS NX有限元分析軟件,對其中的條形基坑進行數值模擬,并通過與實際監測數據對比,確定了合適的小應變硬化土模型參數。

1 工程概況

某下立交通道主體工程分為頂管段、明挖暗埋段、明挖敞開段以及頂管始發井和接收井等工段,地道為雙向分離式,其中頂管段長445 m,明挖暗埋段長174 m,明挖敞開段長205 m,始發井長15 m,接收井長11 m,總計850 m(單幅)。

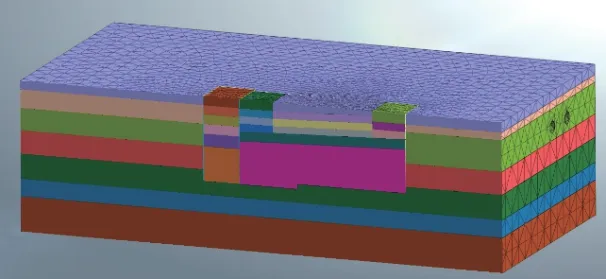

頂管斷面尺寸為9.9 m×8.15 m;明挖段分離式單幅地道寬9.7~10.1 m,共板處寬19.0 m。工程的整體模型如圖1所示。

圖1 工程整體模型

本項目最大勘探深度為80.3 m。在勘探深度范圍內,地層根據其形成年代、成因類型及工程性質特征自上至下可劃分為9個大層和若干亞層,分別為①1雜填土、①2浜底淤泥、①3浜填土、②1粉質黏土、③淤泥質粉質黏土、③T黏質粉土、④淤泥質填土、⑤1黏土、⑤1T黏質粉土、⑤3黏土、⑤4粉質黏土、⑤4T泥炭質土、⑥粉質黏土、⑦粉砂、⑧1黏土、⑧2-1粉質黏土與粉砂互層、⑧2-2粉質黏土與粉砂互層、⑧2-3粉質黏土夾粉砂、⑨1細砂、⑨1T粉質黏土夾粉砂,其中,第②~⑤層為全新世Q4沉積層,第⑥~⑨層為晚更新世Q3沉積層。

本工程基坑開挖范圍內土層主要為:①1層、②1層、③層、③T層和④層。

2 模型建立

由于整個項目體量較大,在保證網格劃分精度的前提下,全部建模會導致模型單元數量和節點數量過多,影響計算時間,因此根據研究需要,將模型分段建模。本文模型分析對象選擇頂管始發井北側的明挖暗埋段,該段長70 m,寬30 m,開挖深度從13 m漸變至10 m,為典型的條形基坑。

由于頂管始發井與明挖暗埋段相鄰,且工期也緊鄰,故一并建模并進行分析。因此,模型開挖分為兩部分:頂管工作井開挖土方為15 m×34.7 m×15 m,圍護為厚1 000 mm地下連續墻,地下連續墻深度34 m,開挖深度14.7 m,分4層開挖。長70 m的暗埋段,圍護結構為厚800 mm地下連續墻,圍護結構深度32 m,開挖深度從13 m漸變至10 m,開挖層數從4層漸變至3層。其中頂層支撐為800 mm×800 mm鋼筋混凝土支撐,其余支撐為φ609 mm鋼管支撐。

明挖暗埋段基坑寬度30 m,相鄰的頂管始發井開挖寬度34.7 m,建模時,模型中單側開挖影響范圍應取基坑最大寬度的2倍以上,本文模型中取80 m;明挖暗埋段基坑與頂管始發井的圍護結構最深為34 m,建模時,模型中土層總深度應取圍護結構深度的1.5倍以上,本文模型中取60 m。故模型總尺寸取200 m×200 m×60 m。按照地勘資料,地層中部分層厚度較小,為簡化計算,將厚度很小的土層忽略,最后簡化為7層土體。

模擬段模型剖面(圖2)。根據施工流程,先施工頂管始發井(圖2中左側較寬部分),分4層開挖,實際施工中從開挖到結構回筑結束才開挖右側明挖段基坑,故該部分的施工工序暫不模擬。明挖暗埋段從遠離工作井一側開始開挖,水平方向分3段,垂直方向從3層增加至4層。

圖2 模擬段整體模型

在此項目中,由于條形基坑的開挖深度在基坑長度方向發生改變,如果土層建模采用一般方法水平簡化,與傾斜開挖段會形成很小的夾角,影響網格質量和計算的收斂性,故傾斜開挖段的土層按開挖的角度來劃分,以改善網格質量(見圖2)。

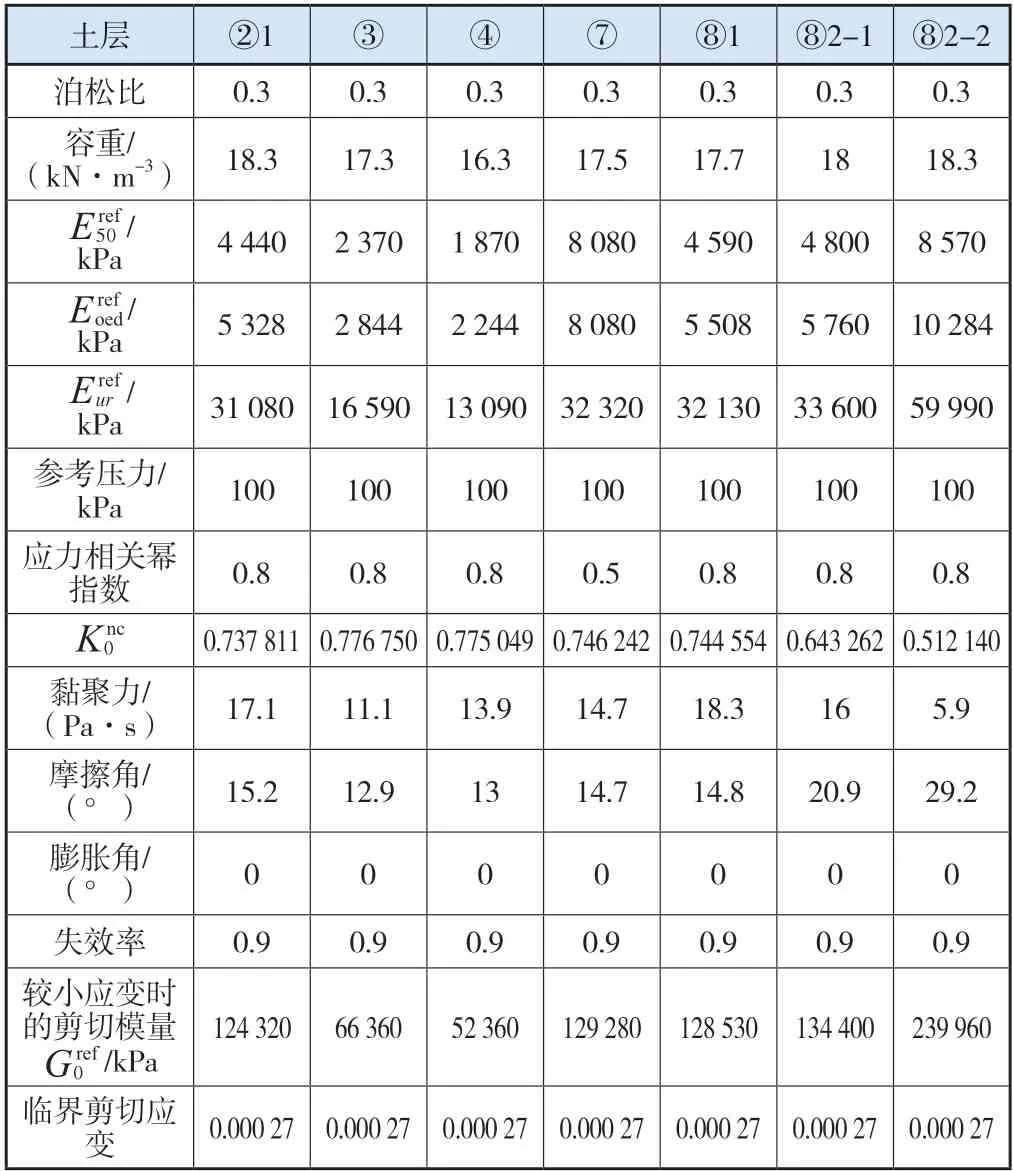

3 參數取值

從基坑工程的模擬精度角度考慮,目前模擬過程中土體一般取修正摩爾-庫侖模型或者小應變硬化模型[4-5],本文采用小應變硬化模型,參數取值參照該項目的地勘報告,7層土體主要參數如表1所示。

表1 模型所采用的各土層參數

本次基坑工程數值模擬中,支撐結構和灌注樁均采用1D單元模擬,鋼腰梁采用桁架單元,鋼筋混凝土支撐、灌注樁以及格構式立柱樁建模時忽略鋼筋部分,以最不利的純混凝土模型來考慮,采用梁單元模擬。由于明挖暗埋段的鋼支撐采用了伺服軸力系統,軟件中無法直接模擬,故采用監測報告中的軸力數值,以集中力的形式加載到地下連續墻單元的節點上。基坑圍護結構采用板單元模擬,需對三軸攪拌樁、SMW工法樁等圍護結構進行等效剛度代換,以保證精度,本次模擬的圍護結構正是地下連續墻,無需進行剛度等效。

對于地下連續墻,采用板單元模擬,材料取混凝土,關鍵參數就是混凝土的彈性模量,以及板的厚度。在實際地下連續墻變形時,受拉側混凝土超過其抗拉強度時會開裂,導致剛度減小[6],另一方面,地下連續墻混凝土澆筑過程中的質量控制難度也較高,因此可以考慮對混凝土的彈性模量或者板的厚度進行一定的折減,由于監測報告中的水平位移值較大,因此在模型中對圍護墻的厚度取實際的0.9倍。

4 模擬結果

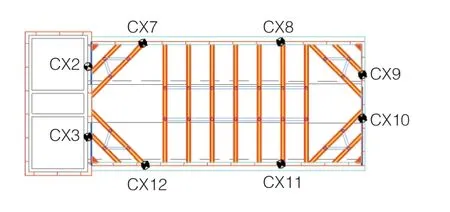

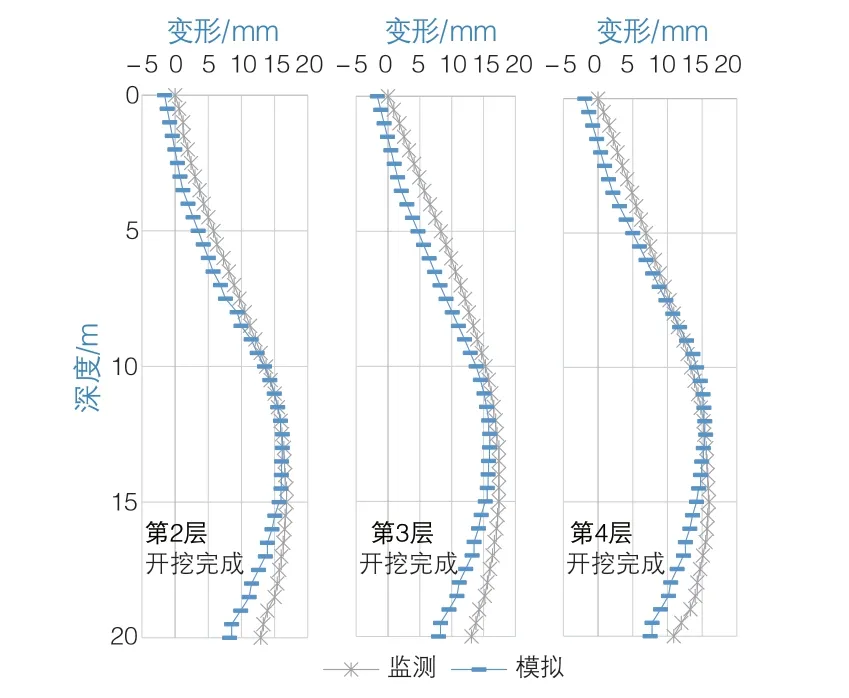

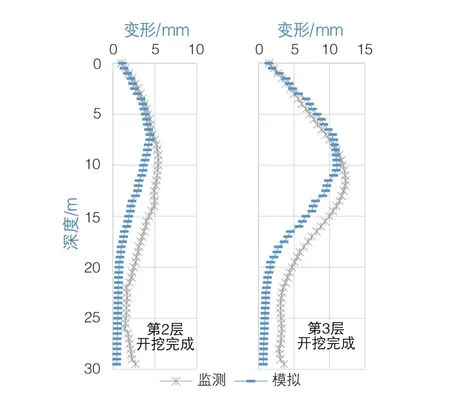

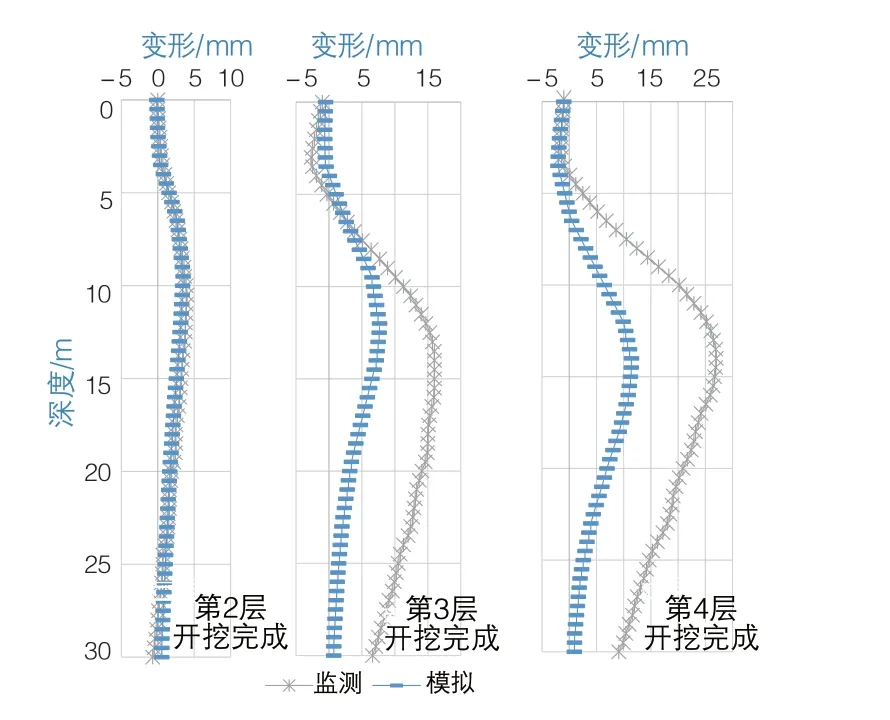

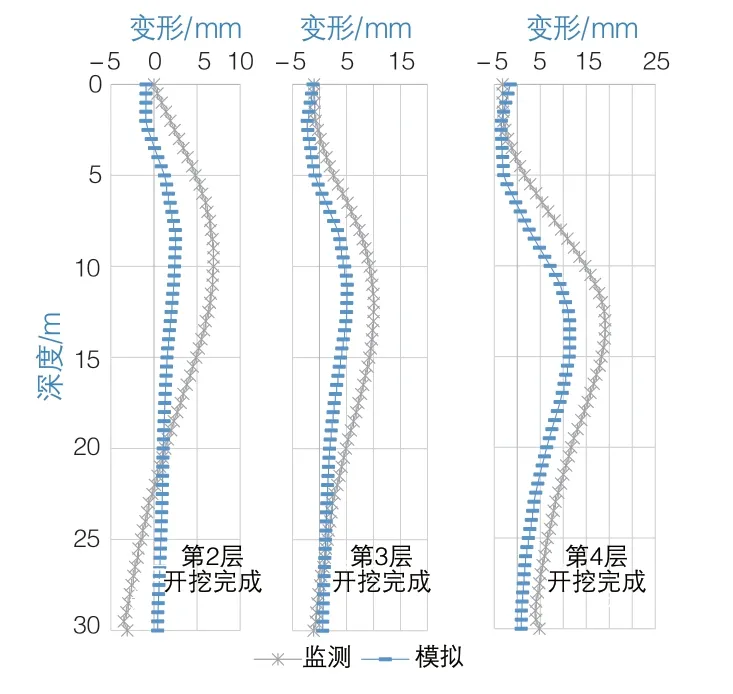

本模型中影響圍護墻水平位移的主要因素有:圍護墻深度范圍內的土體參數,圍護墻的材料強度、自身剛度,以及支撐軸力[7-9]。選取頂管始發井以及長70 m的暗埋段在施工過程中的地下連續墻變形為主要對比數據,地下連續墻測斜管監測點每邊2個,共8個,取沿道路中心線一側的4個監測點的數據進行結果比對(圖3),測點CX2、CX7、CX8、CX9的模擬結果與實測結果對比曲線見圖4~圖7。

圖3 監測點平面布置

圖4 CX2監測點地下連續墻變形對比

圖5 CX9監測點地下連續墻變形對比

對于土體參數,無論是修正摩爾-庫侖模型,還是小應變硬化模型,控制變形的主要參數都是土體三軸試驗中的割線剛度(E5re0f)和卸載/再加載彈性模量(Eurerf)[10],這2個參數一般根據規范或者經驗,以地勘報告的Es1-2為基準取值。本文采用的是規范中上海地區典型土層小應變硬化模型主要參數的取值方法,從圖4和圖5可見,根據CX2和CX9兩個監測點模擬數據與實際監測數據的對比效果可見,該取值方法能較為準確地模擬土體變形效果。綜合對比圖6、圖7中CX7和CX8兩個監測點的實測數據和模擬數據,可見在伺服軸力施加值基本一致的情況下,CX7三個階段的實測圍護墻最大水平位移分別為4.0、16.0、27.0 mm,而CX8三個階段的實測圍護墻最大水平位移分別為6.9、10.1、19.1 mm。這是由于在同階段,CX7處的開挖深度比CX8處的開挖深度大約深1 m,且CX7處的支撐形式為斜撐,CX8處的支撐形式為對撐,CX8處伺服軸力可全部用于抵抗變形,而CX7處只有45°方向上的分力來抵抗變形,故CX7處的變形程度及增長趨勢大于CX8,在模擬數據中可以清晰反映出這一趨勢。

圖6 CX7監測點地下連續墻變形對比

圖7 CX8監測點地下連續墻變形對比

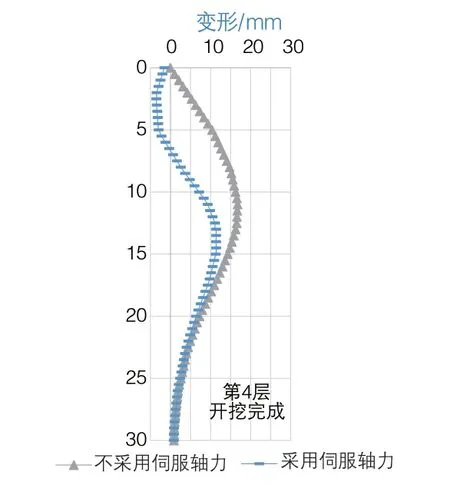

另外,從圖6、圖7中所示的CX7和CX8監測點的曲線可見,在-2.5 m深度左右有一定的往基坑外方向的變形,這是因為在該處有伺服軸力鋼支撐。以CX8監測點在開挖完全部土層的狀態為例(圖8),將采用伺服軸力系統的鋼支撐用普通鋼支撐代替,模擬開挖完成之后可見,普通鋼支撐中的軸力明顯小于實際中施加的伺服軸力(表2),地下連續墻也沒有往基坑外部土體內水平位移的趨勢;往基坑內部的變形也明顯大于采用伺服軸力時的變形。因此,伺服軸力系統可更好地,且可控地減少圍護向基坑內部的變形。

圖8 CX8監測點不同鋼支撐模擬對比

表2 CX8監測點開挖完成時軸力對比

全階段的模擬數據均小于實測數據,可能的原因之一是本次模擬中沒有考慮降水的影響,在進行基坑內部降水后,會增大地下連續墻向基坑內部的變形。

5 結語

通過對上海某下立交通道基坑開挖過程進行的數值模擬,可得到如下結論:

1)當基坑開挖層不是水平開挖時,建議土層按基坑的開挖線來分層建模,避免形成很小的夾角,影響建模網格的質量。

2)伺服軸力鋼支撐相較于普通鋼支撐,能更好地控制圍護結構水平位移的增長,將伺服鋼支撐軸力以點荷載的形式進行施加,可以在相當程度上較好地解決伺服鋼支撐的模擬問題。

3)精細化的數值模型可以得出與實測結果相近的地下連續墻變形數據,可以作為基坑開挖前的預測手段。

4)本文暫時沒有考慮地下水的作用,后續研究中需考慮降水對基坑變形的影響。