基于意義療法的青少年網絡成癮干預團體輔導活動設計

歐陽葉

【關鍵詞】意義療法;團體輔導;網絡成癮;活動設計;青少年

處于身心發展關鍵期的青少年,因其特定的生長環境和社會風氣影響,不可避免地成為網絡成癮的重點群體。網絡成癮不僅對他們的身體健康造成傷害,而且嚴重影響他們的心理健康水平,有必要采取靈活多樣的心理干預手段幫助青少年改善網絡成癮問題,提升其心理素質。意義療法的創始人弗蘭克爾認為,缺乏生命意義感會導致個體出現成癮行為,因而生命意義感的缺乏可能是青少年網絡成癮的影響因素。研究表明,意義療法團體輔導能有效改善青少年的手機依賴。以往主要從認知和行為角度對青少年網絡成癮進行干預,相較而言,意義療法團體輔導側重于關注網絡成癮青少年的生活意義和生命價值,對于改善青少年網絡成癮具有一定的針對性。

一、意義療法的理論解析

意義療法是心理咨詢師協助生命意義感缺失的個體,從領悟生活的意義和體驗生命的價值中發現和尋找生命意義,進而引導個體以積極樂觀的態度面對人生的心理治療方法。弗蘭克爾歸納出實現人類生命意義的三種途徑:一是創造價值,指經由某類活動,如興趣愛好、工作、社會服務和身體鍛煉等獲得自我成就感,發現與他人建立親密關系的意義。二是經驗價值,指經由對事物和人的情感體驗,如欣賞藝術作品、擁抱大自然、與人交流等體驗愛的感覺。三是態度價值,指面對死亡、孤獨、焦慮和罪惡等苦難歷程時所采取的個人價值觀和生活信念。

二、意義療法對青少年網絡成癮的分析

弗蘭克爾認為,當人感受到自己的生命無意義時,就會陷入存在焦慮,失去追求意義的原始動機和意志,心理問題或疾病由此產生。存在焦慮是青少年在生活與學習中,對生命意義和人生價值等過度擔心而產生的一種煩躁、緊張不安和恐慌的情緒,它與發展危機和難以應付的事件有關。青少年面臨的存在焦慮主要有以下三種:

1.考試焦慮。

心理學家調查發現,75%的考生臨考前都有緊張、焦慮、恐慌等心理。青少年考試焦慮產生的原因是多方面的。客觀方面,考試成績一直被作為評價青少年成長優劣的標準,家長和教師對成績優異的學生和成績落后的學生無法做到一視同仁。主觀方面,青少年從小到大都生活在各種各樣的考試中,成績好的學生因擔心考不好而承受巨大的壓力,成績落后的學生時常被失敗的考試經歷困擾。面對如此沉重的社會偏見和壓力,青少年會將網絡當作逃避考試焦慮的重生世界。

2.人際焦慮。

隨著年齡的增長,青少年逐漸脫離父母與家庭,渴望真誠的友情,要順利渡過這段心理斷乳期對青少年而言并不容易。父母的教養方式時刻影響著青少年的人際交往方式:過度依賴父母的青少年,在與同齡人交往的過程中存在過度敏感、猜疑心重、自信心不足等問題;處理不好與父母關系的青少年,容易與教師形成冷漠或敵對的師生關系。有人際焦慮的青少年在人際交往時容易對他人產生不信任感,導致與他人的交流、溝通不順暢,無法融入集體生活,進而造成消極的情緒體驗,產生心理壓力,甚至會影響青少年未來人格的健康發展。現實生活中,部分青少年將迷失的友情寄托于虛擬的網絡交往平臺,試圖重新扮演理想角色以擺脫人際隔閡,尋求心理慰藉和精神支持。

3.社會焦慮。

社會焦慮和純粹的個人焦慮不同,它是社會成員普遍存在的一種心神不寧和精神不定的心理狀態。青少年時期是一個人從幼稚走向成熟、從家庭邁進社會的過渡期,也是社會認同和人格形成的關鍵期。由于家庭的結構氛圍、父母的管教方式、學校的教育環境以及社會對青少年的焦慮,加上青少年對自我外貌、家境、學業表現、生存能力和生活習慣等的認同焦慮,網絡成癮青少年極易產生社會焦慮,如自責與社會適應焦慮、孤獨與社會疏離焦慮、空虛與無意義焦慮、死亡與命運不安焦慮等。青少年沉迷網絡的現象反映出他們因缺乏安全感而產生的社會焦慮,這既是他們尋求自我認同和社會關注的主動作為,也是放棄承擔社會責任的被動之舉。

三、基于意義療法的青少年網絡成癮干預團體輔導活動設計

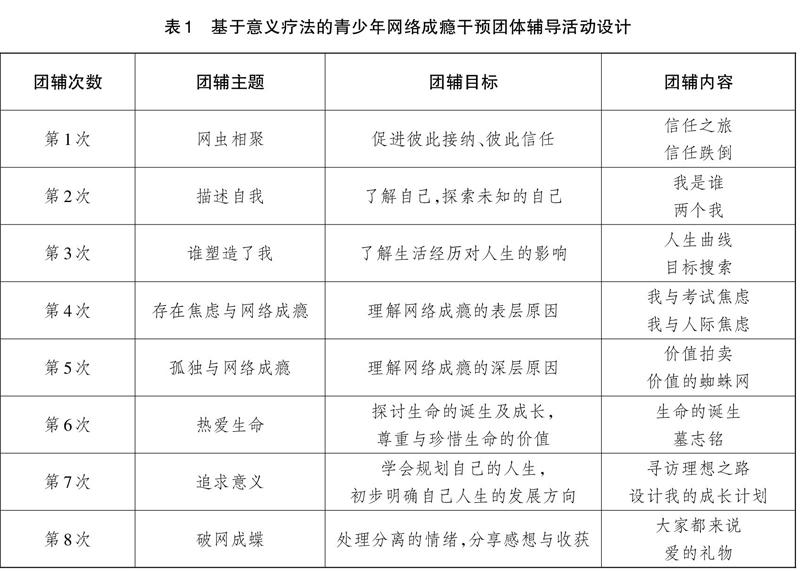

意義療法團體輔導的目的在于幫助網絡成癮青少年更好地認識自我價值、克服存在焦慮、追求生命意義。為改善青少年的網絡成癮問題,可在意義療法理論對網絡成癮青少年的心理分析基礎上,依據生命意義實現的三大途徑設計團體輔導的活動方案,如表1所示。

1.關系建立階段。

此階段安排1次輔導,帶領者可以安排自我介紹和熱身活動活躍氣氛,激發成員參加團輔的熱情,感受來自團體的溫暖力量,獲得安全可靠的心理環境。通過創建小團隊和簽訂“團體契約”,幫助成員建立歸屬感,促使他們積極參與團隊活動。還可以通過對主題活動的簡單介紹和結束活動,幫助成員明確本次團體輔導的意義,激發他們的參與意愿。

2.主題實施階段。

依據弗蘭克爾歸納出的實現生命意義的三種途徑,將主題實施階段分為三個小階段,分別為幫助個體創造自我成長的價值、豐富克服存在焦慮的經驗、擁有追求生命意義的人生態度。

第一階段是幫助個體創造自我成長的價值,安排2次輔導。自我成長是生命意義產生的動力和源泉。存在主義心理學揭示人類存在的特性,使人確信自由選擇行為的價值應以人性為根源;鼓勵個體認清自我,努力實現個人生命的獨特意義,發揮自我創造力,創造有價值的人生。此階段第1次團輔的主要內容是描述自我,旨在引導成員了解自己,建立自信,探求自身的潛能,尋找自己人生的價值,并鼓勵成員知曉正確認識自我的意義。第2次團輔的主要內容是思考“誰塑造了我”,將重心放在對自己的人生做出評估,理解千差萬別的人生以及過往經歷對人生的影響,并對自己的生命意義產生新的愿景。

第二階段是豐富克服存在焦慮的經驗,安排2次輔導。存在主義心理學將焦慮看作成長的潛在來源,當人們做出決策對生活進行重建時,與之相伴的焦慮可能是準備好變化的信號。如果學會傾聽焦慮的微妙信息,就敢于邁出改變生活的步伐。此階段第1次團輔的主要內容是存在焦慮與網絡成癮,將重點放在學習緩解存在焦慮的策略,如了解存在焦慮的普遍性、對存在焦慮的不合理認知、不合理認知與存在焦慮的關系,激發成員思考考試焦慮、人際焦慮與網絡成癮的關系,讓成員發現網絡成癮是自己有意識逃避存在焦慮的一種方式。第2次團輔的主要內容是孤獨與網絡成癮,將重點放在學習體驗孤獨的策略,如了解孤獨產生的原因,掌握建立良好關系的技巧,激發成員思考孤獨與網絡成癮的關系,引導成員發展正確的自我需求并獲得社會化。

第三階段是幫助個體擁有追求生命意義的人生態度,安排2次輔導。存在主義心理學認為,人的一個突出特點是努力從生活中尋找重要性和意義,認為人不是生下來就有意義,而是在生活中尋找意義、創造意義,要尊重自己的生命,與他人、環境建立美好共融的關系。此階段第1次團輔的主題是熱愛生命,重點放在感受生命的珍貴,欣賞影視課件《生命的誕生》視頻片段,引導成員對生命誕生及成長進行探討,認識生命來之不易,從而懂得珍惜生命。第2次團輔的主題是追求意義,通過設置情景游戲,幫助成員認識生命的意義,思考“我為什么在這里”“我想要從生活中得到什么”“如何可以使生活有意義”等問題,引導成員從內心深處發現自己人生的發展方向,從而初步找到生活的意義,讓自己的生命綻放精彩。

3.團體結束階段。

在設計團體結束階段的活動時,需要考慮兩個因素:一方面,團體成員之間建立了親密和信任的關系,對團體存在依戀,心理難免有不舍等情緒反應,有必要處理好分離焦慮,這對于維持團體后續的治療效果非常重要;另一方面,成長評價也是團體輔導過程中的一個重要程序,旨在幫助成員逐步分享個人的心理體驗和感悟收獲,可以鼓勵成員填寫自評表及對團體凝聚力的評價,引導成員形成客觀的自我成長評價。

基于意義療法的團體輔導在活動方案中穿插了存在焦慮與網絡成癮、孤獨與網絡成癮兩個主題,啟發學生思考沉迷網絡的內在原因,并讓學生認識到熱愛生命和追求有意義的生活才能使自己從網絡成癮中解脫出來。