老社長,我們一定按您的期望去做

□ 楊元華 徐曉蔚 李三星 陶 麗

這些天,大江南北雜志社同仁一直沉浸在悲傷情緒中,為痛失備受尊敬的新四軍老戰士、老社長、顧問陳揚而難過。7月8日下午1時30分,在一個被陳家刻意控制人數的小范圍告別儀式上,大家趕去送陳老最后一程,不僅雜志社現有工作人員都參加了,而且不少離開雜志社多年的同志和陳老家鄉南通聯絡站的負責人也趕來了……

陳揚老師離休后,1993年春被選為上海市新四軍歷史研究會常務副會長,兼任大江南北雜志社社長。從那時起到2011年,他擔任社長18年,為雜志的成長和發展殫精竭慮,嘔心瀝血,辦好這本刊物成為他最牽腸掛肚的事情;2012年他執意辭去社長后,被社里聘為顧問又有9年,這個顧問可不是虛職,每期的選題會都請他參加指導,重要文章請他審閱修改,重要的會議都請他出席并講話。前后這兩段時間加起來,竟有27年之久,大大超過他在任何一個工作崗位的任職時間,難怪他對《大江南北》有特殊的感情。

陳老早就開始物色能夠接班的人選,我們幾個先后被他招進雜志社。盡管我們各有一定資歷和專長,有的來自黨史研究部門,有的是理論工作者、黨校負責人,有的是新聞單位資深編輯……但對于新四軍歷史、對于辦普及類黨史刊物,還不是很熟悉、很內行,都需要認真學習和親身實踐。陳楊社長是位誨人不倦的老師,耐心帶教和放手鍛煉我們,使每個人發揮原有的長處,補上欠缺的短板,逐步適應新的崗位,挑起帶領雜志社繼續前進的擔子。我們幾個,包括雜志社的其他成員,都對陳老深懷感恩之情。

我們都認為陳老身體很好,沖刺百歲是沒有問題的,但想不到病魔卻悄然降臨了,而且病情發展得那么快,快得令人吃驚。因為疫情關系,華東醫院門禁管理異常嚴格,6月29日,在想方設法疏通關系之后,我們得以進入病房看望陳老。那時他的情況不好,插著鼻飼管,不能講話,也沒力氣寫字交流,但他神志還清醒,跟我們每個人握手,而且握得還蠻用力。我們都湊在他耳邊說了慰問的話,大意都是——請您放心,我們會努力的!

最值得欣慰的是,在陳老住院以后,我們為迎接《大江南北》創辦35周年,請他寫一段勉勵我們的話。可能陳老自知時日無多,不僅沒有推辭,而且很快就口授了一段話,讓陪護在旁的大女兒陳寧傳給了我們。這是一位新四軍老戰士臨終之前的鄭重囑咐和期望。賀詞的全文如下:

我的祝賀與期望

值此《大江南北》雜志創刊35周年之際,作為一個離休后多年參與《大江南北》雜志工作的新四軍老兵,我謹表示由衷的高興,并表示熱烈的祝賀。

35年前,為紀念偉大的抗日戰爭勝利40周年,當年還健在的新四軍老同志積極向中共上海市委建議由上海市新四軍和華中抗日根據地歷史研究會創辦一個旨在新的歷史條件下宣傳新四軍歷史、弘揚愛國主義精神和革命傳統的雜志,取名《大江南北》,中共上海市委欣然表示同意,并作出了決定。現在回顧這段歷史,我深感當年市委的這個決定確實是很明智的,它符合習近平總書記近幾年來反復強調的“不忘初心、牢記使命、繼續前進”的要求。

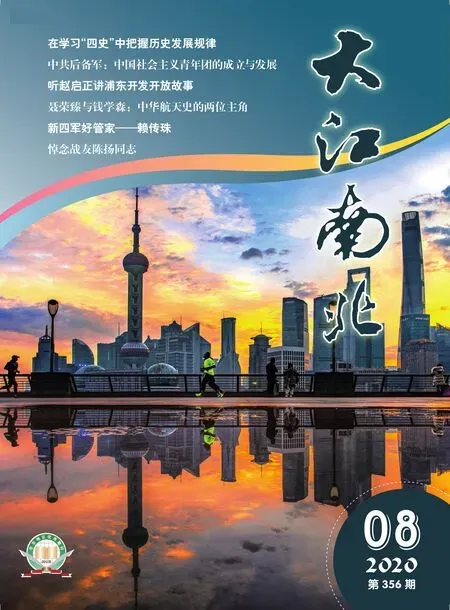

《大江南北》創刊后,為實現市委確定的辦刊宗旨,編輯部決定采取“歷史與現實結合,學術性與文學性兼備”的編輯方針,受到社會各界的好評,被讀者譽為“老同志的知音,青年人的益友”,發行量穩步上升,近幾年來持續保持在15萬份左右。

為進一步辦好《大江南北》雜志,我殷切期望雜志社一定要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持歷史唯物論,聯系實際,進一步講好新四軍的故事,講好革命歷史、革命傳統的故事,為社會主義物質文明和精神文明的建設添磚加瓦作堅持不懈的努力。——陳 揚

老社長離開了我們,但他的囑咐我們會銘記在心。我們將與新老作者和聯絡站同志緊密聯系合作,攜手把《大江南北》這個陣地守住,把這本紅刊辦得更好!