“濃漿擠密”灌漿法在卡回水庫工程壩基防滲中的應用

王 安,唐 堯,朱春陽

(1. 中交第四公路工程局有限公司,北京 100020;2. 湖南省水利水電勘測設計研究總院,湖南 長沙 410007)

引 言

粉砂質泥巖是粘土巖的一種,由粘土物質經壓實作用、脫水作用、重結晶作用后形成,具有頁狀或薄片狀層理,透水性很差;粉砂含量25%~50%,粘土含量75%~50%,浸水后易軟化。粉砂質泥巖本身透水性很差,但由于該工程局部壩段基礎粉砂質泥巖中夾雜有薄層砂礫巖或透鏡體,導致這些壩段基巖有一定厚度的相對透水巖體,且工程為引水注入式水庫,對水庫滲漏要求較高,因此,需對壩基進行防滲處理。

對于基巖防滲處理方法一般采用帷幕灌漿進行處理,但由于粉砂質泥巖具有浸水易軟化特征,上部一般全~強風化呈土狀,根據工程經驗,如采用常規灌漿工藝,地基中往往進水不進漿,不但不能加固地層,反而易造成對地基巖土的軟化;本次針對這種地基情況,在常規灌漿工藝上進行了一些調整完善,通過對漿液濃度及灌漿壓力的控制,找到了適合該工程地基的灌漿工藝及灌漿參數,并取得了較好的灌漿質量效果,為以后類似工程基礎灌漿提供參考。

1 工程概況

卡回水庫工程位于新疆喀什地區英吉沙縣境內,是喀什噶爾河流域規劃推薦的庫山河英吉沙灌區水庫工程,為規劃推薦的重要調蓄工程。卡回水庫屬于注入式水庫工程,分為蓄水工程和引水工程。水庫控制灌溉面積30.82 萬畝,改善灌溉面積14.7 萬畝。水庫正常蓄水位1 416.2 m,相應庫容為2 477 萬m3,死水位1 399.5 m,淤沙高程1 398.5 m,死庫容295 萬m3,調節庫容2 182 萬m3,1 000 年一遇校核洪水位為1 416.32 m,水庫總庫容2 498 萬m3,最大壩高31.2 m。卡回水庫屬于中型水庫,工程等級為Ⅲ等。引水工程分為新(改)建干渠段和新建支渠段。新(改)建干渠段引水流量15 m3/s,屬于中型工程,工程等級為Ⅲ等。新建支渠段引水流量5 m3/s,屬于小(Ⅰ)型工程,工程等級為Ⅵ等。

2 工程壩基地質條件及地層物理力學性質

卡回水庫工程位于區內東北側,為一系列自北西向南東斜列的低平山體,整體上較為完整寬厚,山頂較平緩,頂部高程一般在1 406~1 419 m,只在南東側見有一沖積溝谷,谷底地形平緩,高程1 390~1 392 m,谷寬約45 m,區內山坡坡度一般在20°~29°。區內地表大面積為第四系松散堆積層覆蓋,下伏上第三系基巖,巖性主要為粉砂質泥巖夾砂礫巖薄層或透鏡體,屬軟巖類,抗風化能力弱,泥質含量較高部位揭露后易龜裂崩解,浸水易軟化;壩址區基巖表部一般全風化呈土狀,鉆孔內難于進行壓水試驗,因此,在淺表部全風化基巖及部分強風化基巖中以注水試驗為主,其注水試驗滲透系數在1.28×10-4~2.03×10-3cm/s,屬中等透水層。根據孔內壓水試驗結合注水試驗,水庫左側基巖上部全風化~強風化中部屬中等透水層,其下為弱透水層,水庫右側因山體相對較零亂、單薄,部分弱風化基巖上部亦為中等透水層[1]。

經壩基開挖處理,建基面以下仍有一定厚度的相對透水巖體,根據工程要求應進行防滲處理。

3 水利工程泥巖地基處理方法

對于有裂隙的巖石,常規灌漿方式為滲透灌漿[2],利用灌漿壓力作用下,漿液在不擾動和破壞地層結構的條件下滲入巖土裂隙的灌漿;由于巖石內裂隙極小,且該灌漿方式通過滲透壓力讓漿液自流填充裂隙,所以實際使用過程中往往需要配置非常稀的漿液,如水灰比3∶1、2∶1,而對于本工程這樣的地層情況,粘土巖遇水易水解軟化,如果采用這種稀漿,極有可能導致巖石進水不進漿,因此,不但不能加固地層,反而可能破壞地層。

對于粘性土,常規灌漿方式為擠密灌漿[3],通過鉆孔向土層壓入濃漿,隨著土體的壓密和漿液的擠入,從而加固被灌土層,這種灌漿方式主要通過漿液壓密土體,為了形成擠土壓密效應,因此實際使用過程中需要配置非常濃的漿液,如水灰比0.8∶1、0.5∶1,這種灌漿方式往往灌漿壓力較小(過大可能導致土體劈裂以及冒漿)、且灌漿速率慢,而對于巖石地層,灌漿壓力太小漿液也無法有效地被擠入周邊巖層,更無法形成有效的擠土壓密效應。

針對本工程這種地層情況,兩種方法均存在一定制約,對于該類基巖均難達到理想的防滲效果。現階段對該類基巖基礎的帷幕灌漿可參考的工程并不多,多半采用的都是新型的灌漿材料,以水泥灌漿為主構造基礎防滲帷幕,局部再以丙烯酸等材料進行加密補強[4];該方案雖也能解決該類基巖的防滲問題,但工程代價較高,該工程壩基范圍較廣,采用該方案明顯不經濟。

最終本工程考慮結合這兩種灌漿方法,采用類似于擠密灌漿的“濃漿擠密”灌漿法,該方法與傳統利用在基巖的滲透灌漿采用的漿液更濃,水灰比達到0.8∶1~0.3∶1,與傳統利用在粘性土的擠密灌漿,灌漿壓力更大,達到1 MPa 以上。并在灌漿施工之前對典型壩段進行生產性灌漿試驗,得出適應本工程地基的灌漿參數,從而確保其灌漿質量,取得符合工程要求的壩基防滲效果。并且該灌漿工藝已在新疆阿拉溝水庫工程壩基下的泥化斷層帶內、塔日勒嘎水電站工程廠房地基下的沖洪積碎塊石夾泥等類似易泥化地基中均得到成功運用,工程均正常運行。

4 壩基帷幕灌漿方式、方法與灌漿參數確定

4.1 帷幕灌漿生產性試驗

根據工程布置情況,在大壩基礎范圍內選定具有代表性的壩段,分別為大壩樁號B2+100~B2+500、B1+400~B1+700 段,這兩壩段壩高相對較高且泥巖透水層相對較厚;因此,選用這兩壩段進行結合生產進行的帷幕灌漿試驗,試驗前根據壩基基巖特點及分布情況明確灌漿試驗的具體方法以及步驟[5],主要工作流程如下:

1)制備灌漿材料:由于該工程地下水存在腐蝕性,因此灌漿水泥采用抗硫水泥;工程基礎巖體夾泥較普遍,可灌性一般較差,要求添加適當減水劑。

2)鉆孔:孔距初步采用2 m,根據試驗情況現場確定是否加密至1 m。

3)洗孔與壓水試驗:洗孔不宜大量沖洗,控制在10 min 左右,以沖洗出殘留巖粉即可;壓水試驗對各序灌漿孔取5%進行灌前簡易壓水試驗。

4)灌漿方法:因本工程地質條件較為特殊,采用孔口混凝土內栓塞、自上而下循環灌漿法,分三序加密。

5)初選灌漿參數:灌漿段長,第一段為2 m,以下各段根據設計孔深,一般控制在5 m 以內;漿液配比,水灰比采用2、1、0.8、0.5 等4 個比級;灌漿壓力,第一段0.4~0.6 MPa、第二段0.7~0.9MPa、第三段以下0.9~1.2MPa。

6)灌漿及抬動觀測:灌漿過程中嚴密注意各灌漿段注入率與壓力的變化,當注入率突然增大、壓力突然下降,視為抬動;灌段在最終設計壓力條件下,注入率不大于1 L/min 后,繼續灌注30 min,可結束灌漿,灌漿孔采用導管注漿,全孔0.5∶1 濃漿灌注封孔。

7)灌漿效果檢查:孔數按10%控制,試驗壓力是灌漿壓力的80%,取芯。

4.2 帷幕灌漿具體參數及工作流程

根據前期對有代表性壩段的帷幕灌漿試驗,確定適宜本工程特定地質條件的灌漿方式、方法與灌漿參數,具體灌漿參數以及工作流程如下:

1)灌漿在有蓋重混凝土的情況下進行,蓋重混凝土厚度采用1.5 m。

2)灌漿孔距1 m。

3)灌漿均采用自上而下孔口封閉、分段灌漿方法,分三序加密。

4)灌漿分段應保證2 段或2 段以上,入巖孔深詳見帷幕灌漿設計布置圖,但入巖孔深均調整為≥7 m。

5)蓋重混凝土和基巖接觸部位的灌漿段應先行單獨灌注并待凝,接觸段在巖石中的長度不得大于2 m,以下灌漿段長度宜采用5 m,特殊情況下可適當縮減或加長,但不應大于6 m。

6)灌漿方式均采用孔內循環方式,射漿管距孔底不得大于0.5 m。

7)灌漿水灰比采用采用0.8∶1、0.5∶1 二個比級。

8)灌漿壓力:第一段0.4~0.6 MPa、第二段0.8~1.0 MPa、第三段以下1.0~1.2 MPa,具體灌漿壓力按本工程《帷幕灌漿補充技術要求》執行。

9)灌漿孔采用導管注漿,全孔0.5∶1 濃漿灌注封孔。

10)未盡事宜按《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》(DL/T 5148-2001)、《英吉沙縣卡回水庫工程大壩帷幕灌漿施工技術要求》及其補充技術要求執行。

根據該工作流程對卡回水庫壩基進行帷幕灌漿施工,灌漿完成后通過壓水試驗確定灌漿質量是否滿足要求,不符要求的根據現場實際情況進行補灌,直到達到工程要求的防滲標準。

5 灌漿效果評價

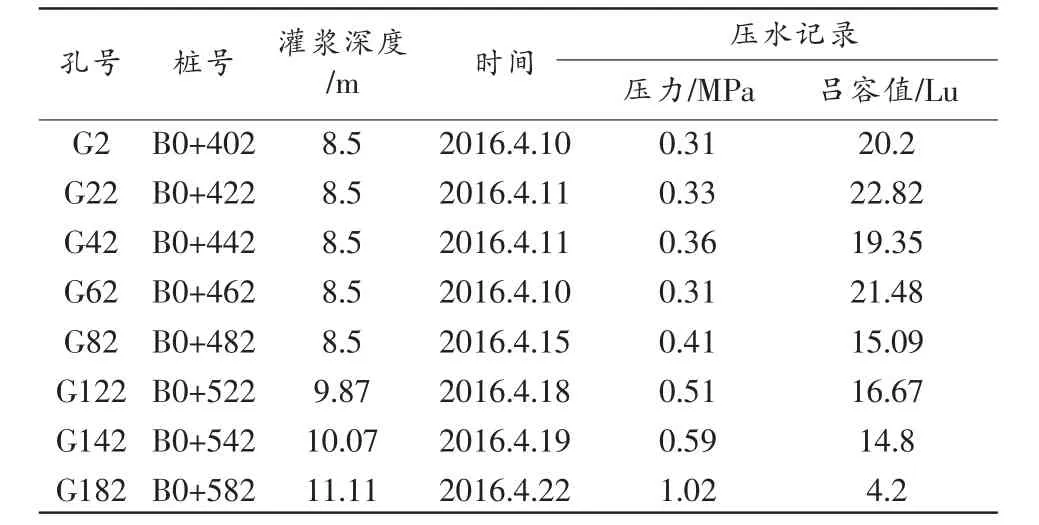

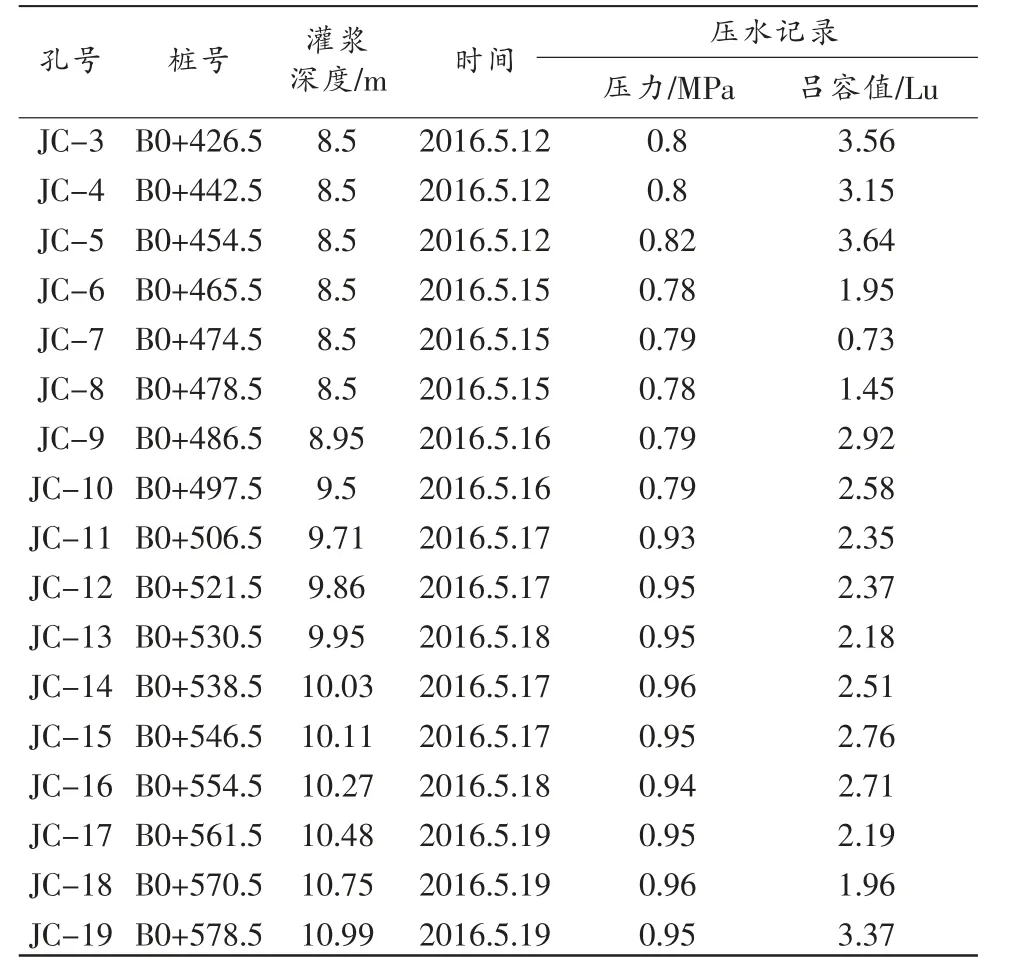

經壩基開挖處理,建基面以下仍有一定厚度的相對透水巖體,進行了防滲帷幕灌漿處理。壩基截滲槽內設置厚1.5 m 的壓漿板,底部布置一排帷幕灌漿孔,孔距1.0 m,深入相對不透水層5 Lu 以下3~5 m,灌漿水泥采用抗硫水泥。單排分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三序進行,Ⅰ序孔注漿最大壓力1MPa,Ⅱ序孔注漿最大壓力1.3 MPa,Ⅲ序孔注漿最大壓力1.5MPa。灌漿完成后再對灌漿孔中間土層進行鉆孔取樣,發現土層膠結較多,帷幕成墻效果好,能滿足大壩基礎防滲要求。灌漿前壓水試驗透水率平均16.8Lu,灌漿后檢查孔的壓水試驗平均值2.7Lu(表1,表2)。

表1 部分先導孔壓水試驗成果統計表

表2 部分檢測孔壓水試驗成果統計表

6 結 語

針對粉砂質泥巖地基防滲處理方法不多,需結合工程的實際情況,因地制宜,選擇合理的處理方法,既經濟又能使工程安全可靠。卡回水庫工程結合工程區壩基基巖地質情況,選擇“濃漿擠密”灌漿法對壩基粉砂質泥巖透水層進行處理,較好地解決了大壩壩基防滲問題,可供類似具備同樣工程地質問題的水庫工程提供參考。