認知識解視角下中美社科類碩士學位論文結論部分的語步比較研究

摘要:本文對中國和美國社科類碩士學位論文結論部分語步結構進行了認知識解視角下的解讀。發(fā)現中國社科類碩士學位論文結論部分內容更豐富詳盡,語步結構較為統(tǒng)一;美國社科類碩士學位論文結論部分更簡潔精煉,語步組織更靈活。研究結果可以進一步應用于學術論文寫作的閱讀和寫作教學,特別是對碩士學位論文的寫作教學具有一定的參考意義。

關鍵詞:語步結構;結論部分;學位論文;比較研究

1.??? 引言

學術論文寫作的結論部分既要求作者能夠總結回顧前人的研究,又需要做到縱觀整個研究過程,精煉此次研究的結果,同時將研究發(fā)現提升到一定的高度,體現作者研究的意義。因此結論部分的撰寫是學術論文非常重要也是極具挑戰(zhàn)的一部分。目前學界對于學術語篇結論部分各個語步序列的突顯程度差異的認知動因的研究相對較少。對于研究對象的選擇主要是特定學科的期刊文章或博士學位論文,鮮有針對碩士學位論文結論部分的研究。本文試圖采用體裁分析和語料庫相結合的方法,從認知識解理論的視角出發(fā),探索中國社會科學方向碩士學位論文結論部分的語步組織結構與英語母語者的差異,并探討差異背后的認知理據。

2.??? 研究設計

2.1? 語料收集

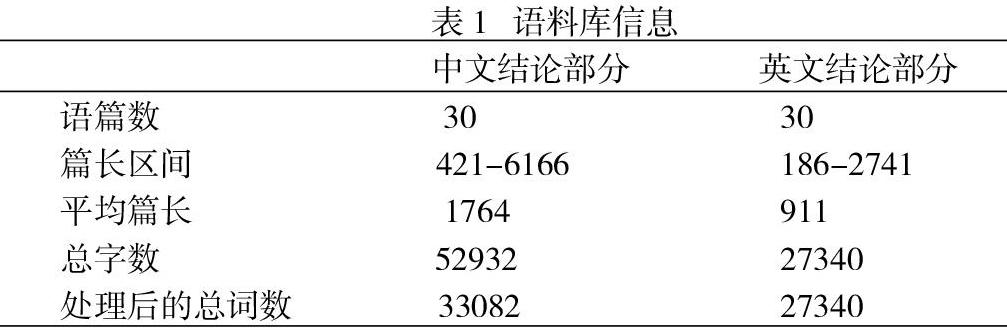

本文檢索出2000-2019年中國知網- 中國優(yōu)秀碩士學位論文全文數據庫中的30篇社會科學方向省級以上的優(yōu)秀碩士學位論文和2000-2019年ProQuest學位論文全文庫中2019全美排名前50高校的30篇社會科學方向的碩士學位論文,選取論文的結論部分作為工作語料庫。根據計算機語言學界的一般標準(Xiao,2003),即1 個英文單詞等于1.6-1.7個中文漢字,中文的總字數除以1.6以使研究結果更具可比性。得到表1 所示信息。

2.2? 分析方法

本文采取了體裁分析的方法。在閱讀的基礎上,根據語篇功能和作者的交際目的,將語篇劃分為不同的語步和步驟。分析基本按照Nwogu(1997)的方法進行。經過三次仔細閱讀,并參考Yang&Allison(2003)等人的研究結果,對中美社科類碩士學位論文結論部分的語步結構做了部分調整和修改。得到的語步模型如表2 所示。

3.??? 結果與討論

3.1? 語步與步驟

經過研讀和分析,確定60篇中美社科類碩士學位論文均含有結論。具體的語步、步驟分布情況見表3。

從表中可以看出,中美社科類碩士學位論文結論部分都包含了“概括研究結果”這一語步。“概括此次研究”這一語步在兩個語料庫中的分布頻率也比較高,分別達到了60%和53%。超過半數的中美社科類碩士研究生在學位論文結論部分都選擇對研究進行進一步的深化和延展,“研究推論”這一語步的出現頻率分別占到了67%和53%。不同的是,一半的中國社科類碩士學位論文結論部分包含了“評價此次研究”語步,而美國方面這一語步僅達到30%。通過統(tǒng)計,發(fā)現中美社科類碩士學位論文都具有的穩(wěn)定語步是“概括此次研究”、“概括研究結果”以及“研究推論”。“評價此次研究”語步在中國社科類碩士學位論文結論部分的出現頻率為50%,而美國則是30%。因此,可以總結出中國社科類碩士學位論文結論部分的語步結構為:“概括此次研究”-“概括研究結果”-“評價此次研究”-“研究推論”;而美國社科類碩士學位論文結論部分的語步結構為:“概括此次研究”-“概括研究結果”-“研究推論”。總體而言,中國社科類碩士學位論文結論部分內容更多,結構較為統(tǒng)一。美國社科類碩士學位論文結論部分內容較為簡潔,各語步下的步驟位置都較為靈活多變。下面就四個語步所包含的步驟分別進行討論。

3.1.1????? 概括此次研究

“概括此次研究”這一語步一般出現在學位論文結論部分的起始位置,主要展現作者在論文結尾對此次研究的整體回顧和總結。這一語步包括了“背景信息”和“總結研究過程”兩個步驟。但是“背景信息”步驟在中美社科類碩士學位論文結論部分的這一語步中出現的頻率較低,分別為23%和20%,不能算作組成該語步的穩(wěn)定步驟。而“總結研究過程”步驟在兩國社科類碩士學位論文結論部分的出現頻率都超過了50%,分別為56%和50%。這一步驟針對研究過程進行梳理,對此次研究進行歸納總結,使得讀者對于此次研究有更清晰和系統(tǒng)的了解。

3.1.2????? 概括研究結果

語步“概括研究結果”在中國和美國社科類碩士學位論文結論部分出現的頻率均為100%。這一語步是論文結論部分的主體和核心。作者通過“概括研究結果”這一語步及其所包含的步驟,達到展現研究成果,回顧研究重要發(fā)現的目的。該語步包含了“總結研究結果”、“闡述研究結果”和“評價研究結果”三個步驟。其中“評價研究結果”由于在中國和美國相應的語料中所占比例皆低于50%,因此無法算作該語步的穩(wěn)定步驟。“闡述研究結果”步驟在“概括研究結果”語步中的出現頻率為100%。這一步驟的主要功能在于再次對研究結果進行簡要解釋,使得讀者可以在文章的末尾對研究的重要發(fā)現有更完整和清晰的理解,是“概括研究結果”這一語步的核心。同時,“總結研究結果”步驟也在該語步中占了較大的比例。該步驟通常與“闡述研究結果”一起,在大部分語料中呈現出“總結研究結果”-“闡述研究結果”的順序。

3.1.3????? 評價此次研究

統(tǒng)計結果顯示,中美社科類碩士學位論文結論部分在這一語步的分布頻率上差異較大。且該語步中各個步驟的出現頻率也呈現出較大的差異。中國“評價此次研究”語步中出現頻率最高的是“指出研究局限”這一步驟,占50%,其次是“陳述研究意義”步驟,占33%,最低的是“評價研究方法”,僅占13%。美國這一語步中出現頻率最高的步驟為“陳述研究意義”和“評價研究方法”,均占17%。而“指出研究局限”這一步驟所占比例最低,為10%。從對研究的評價上看,中國寫作者更偏向于反思研究的不足。而美國寫作者更偏向突出研究的重要性。

3.1.4 研究推論

“研究推論”語步在中國和美國社科類碩士學位論文結論部分中所出現的頻率也比較高。說明中國和美國的寫作中都較為重視對研究成果和研究意義的延伸和拓展。但不同的是,中國該語步中出現頻率較高的是“總結實踐啟示”步驟,占50%。而美國該語步中出現頻率較高的是“推薦進一步研究方向”,也占了50%。可以發(fā)現,中國寫作者較為注重該研究在實踐或理論上的啟示,而美國寫作者更偏向于該研究在后續(xù)相關領域的深入和拓展。

3.2 識解理論視角下的英漢對比

3.2.1 詳略度

詳略度指的是語言使用者對同一場景進行描述的詳細或具體程度

(侯學昌& 盧衛(wèi)中,2019)。從詳略度維度來看,中國社科類碩士學位論文結論部分所含語步和步驟更多,內容更為豐富詳盡。而美國社科類碩士學位論文的結論部分語步更少,內容更簡潔。這與段天婷(2017)中英文語言學學術期刊論文結論部分語步結構的研究正相反。在期刊論文中,英文語言學期刊論文結論部分篇幅普遍較長,作者可以有更大的空間在結論實現更多語步。而中文語言學期刊登載的學術論文的結尾一般較短,鼓勵在有限的篇幅內講清主要問題,短小精煉,集中傳達作者最主要的思想(段天婷,2017)。根據前文收集的中美語料統(tǒng)計數據,發(fā)現中國社科類碩士學位論文結論部分篇幅普遍較長,作者可以有更大的空間在該部分實現更多的語步和步驟;而美國社科類碩士學位論文結論篇幅普遍較短,作者需要在結尾部分簡潔明了地展現研究的精華。

3.2.2 聚焦

聚焦指人們在觀察事物時總會把注意力集中在事物的某個或某若干個屬性上面(侯學昌& 盧衛(wèi)中,2019)。從這一維度看待中美社科類碩士學位論文結論部分語步結構的不同,可以發(fā)現,從結論部分這一宏觀轄域內的語步組織看,中國和美國寫作者都選擇聚焦在“概括研究結果”這一語步上,原因可能在于研究結果是整個研究的核心,體現了作者的研究成果,是論文結論部分不可缺少的部分。從“概括研究結果”這一轄域的步驟組織看,中國和美國在該語步下的步驟聚焦上也呈現出相同的認知傾向,都集中于研究結果的闡述。究其原因,可以認為在結尾部分對研究所得結果作進一步闡述可以使得讀者對于研究所得結論有更加清楚的理解,同時也為作者在結尾總結研究成果,提升研究意義做鋪墊。

3.2.3 突顯

突顯指由語言結構所呈現出的諸多不對稱現象。突顯情景中的某個因素,既是個人主觀判斷的結果,也是認知主體識解方式的體現。(Lan-gacker,2013)從這一維度解讀,發(fā)現中國和美國該部分的寫作都突顯了“概括研究結果”這一語步,但是在突顯程度上略有不同。中國社科類碩士學位論文結論部分“概括研究結果”語步出現頻率最高,而“概括此次研究”、“評價此次研究”和“研究推論”這三個語步出現的頻率相對較低。“概括研究結果”相較其他語步得到了突顯。與中國相比,美國該部分的這一語步得到了更大的突顯。其他三個語步與“概括研究結果”語步在出現頻率上的不對稱性更甚于中國,使得這一語步在結論部分更加突顯。

4. 結語

本文通過分析,總結出中國和美國社科類碩士學位論文結論部分的語步結構,并從識解理論的視角對兩者在結論部分語步結構的異同進行了解讀。發(fā)現中國社科類碩士學位論文結論部分內容較為豐富,語步數量更多,呈現出“概括此次研究”-“概括研究結果”-“評價此次研究”-“研究推論”的結構;而美國社科類碩士學位論文結論部分更為簡潔精煉,大體呈現出“概括此次研究”-“概括研究結果”-“研究推論”的語步結構。中國和美國社科類碩士學位論文結論部分都主要聚焦于“概括研究結果”這一語步,突出整個研究的核心。中國和美國寫作者在認知識解理論突顯這一維度,都傾向于突顯對研究結果的概括,只是兩者的突顯程度略有不同。對比研究結果可以進一步應用于學術論文寫作的閱讀和寫作教學,特別是對碩士學位論文的寫作教學具有一定的參考意義。

參考文獻:

[1] Langacker,R.(2013).Essentials of Cognitive Grammar[M].New York:Oxford University Press.

[2] Nwogu,K.N.(1997).The medical research paper:Structure and func-tions[J].English for Specific Purposes(16):119-138.

[3] Xiao,Z.(2003).Use of parallel and comparable corpora in language studying.English Education in China(1).

[4] Yang,R.&Allison,D.(2003).Research articles in applied linguistics:Moving from results to conclusions[J].English for Specific Purposes(22):365-385.

[5] 段天婷.(2017).中英文語言學學術論文結論部分體裁對比分析[J].中國ESP研究(1):52-62.

[6] 侯學昌,盧衛(wèi)中.(2019).認知識解視角下中國政治文本英譯研究——以《十九大報告》英譯為例[J].東方翻譯(4):18-24.

作者簡介:

趙紅1995.06.16女漢族重慶碩士在讀無職稱外國語言學及應用語言學四川大學外國語學院。