分析經跗骨竇切口三維次序復位治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折的早期的治療效果

于博

【關鍵詞】sandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折;經跗骨竇切口;三維次序復位;臨床效果

【中圖分類號】R247.1 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)10-0021-01

跟骨骨折在臨床上的發病率較高,臨床針對SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折主要采取手術治療,但選擇不同的手術治療方法,其預后效果也存在明顯差異。為此,此次研究中分析了經跗骨竇切口三維次序復位治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折的早期的治療效果,具體情況如下。

1資料與方法

1.1一般資料

本篇文章中選取2018年1月-2020年1月我院接收的跟骨骨折患者80例,分組依據隨機數字表法進行,分成對照與觀察兩組,每組有患者40例,對照組患者中男性22例、女性18例,平均年齡(42.5±2.2)歲,按照Sanders分型,40例患者中有17例Ⅱ型骨折,23例Ⅲ型骨折;觀察組中有21例男和19例女,平均年齡(43.0±2.5)歲,按照Sanders分型,40例患者中有18例Ⅱ型骨折,22例Ⅲ型骨折;兩組臨床資料經對比存在的差異較小(P>0.05)。

1.2方法

對照組治療實施切開復位內固定治療,術前行X線檢查確定骨折部位,手術選擇腰硬聯合麻醉及側臥位,采取外側“L”切口復位,骨折復位后用匹配的鋼板內固定,恢復Bohler角、Gissane角,最后留置引流管,進行切口縫合處理;觀察組行經跗骨竇切口三維次序復位治療,手術取健側臥位或者俯臥位,行神經阻滯麻醉及氣壓止血,于外踝尖部與腓骨長短肌腱上緣取手術切口,清除跗骨竇內脂肪組織。然后將2枚3.5mm克氏針分別打人跟骨前突及跟骨體后方,對跟骨長度進行恢復,將2枚3.0mm克氏針分別打入跟骨結節內側及內踝關節面上方,并恢復跟骨高度及復位跟骨后關節面,用克氏針臨時固定,透視下了解掌握跟骨高度及后關節恢復情況,復位成功后,將跟骨解剖微創鋼板置于跟骨外側壁,C型臂X線機透視下調整鋼板位置,用鎖定螺釘對鋼板進行固定處理,最后進行清理傷口、止血及縫合處理。

1.3觀察標準

采用調查問卷的方式評估兩組患者術后3個月行走能力恢復情況,總分值為10分,得分越高則表明行走能力恢復越好;同時將兩組患者骨折愈合時間及發生的并發癥情況記錄對比。

1.4統計學方法

統計學軟件為SPSS20.0,計量資料描述用(x±s)、t檢驗,計數數據描述用n(%)以及x2檢驗,當組間數據差異顯著時P<0.05,具備統計學意義。

2結果

2.1對比兩組患者各臨床指標

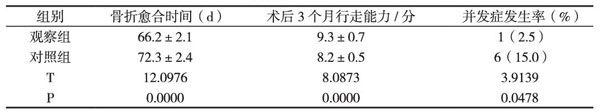

最終對比發現,觀察組患者骨折愈合時間、術后3個月行走能力評分較高,且發生的并發癥較少,各指標已顯著優于對照組,組間的各指標差異顯著(P<0.05),見下表1。

表1 兩組各項指標對比(n=40,x±s)

3討論

跟骨骨折主要是由于高處墜落、沖撞以及打擊所致,骨折后會使患者產生劇烈的疼痛,從而降低患者的活動能力和生活質量。而且因跟骨特殊的解剖位置,而且SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折的致殘率較高,若手術治療效果不佳,會延長骨折愈合時間,并且會導致畸形發生,導致患者出現行走功能障礙,從而降低了患者的生活質量。以往臨床針對跟骨骨折主要采取切開復位內固定治療,其主要是采用外側“L”切口復位及復位后用匹配的鋼板進行內固定,從而達到穩定骨折端的目的,但該方法創傷性較大,且牽拉較多,因此易破壞跟骨切口皮瓣血供,從而會增加術后疼痛程度,延長患者術后骨折愈合恢復時間,使術后患者發生感染的幾率增加。為此,本文中對SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折患者中應用了經跗骨竇切口三維次序復位治療,最終取得了較好的臨床應用效果。經跗骨竇切口能夠提供良好視野,減少手術創傷性,從而降低術后并發癥發生幾率。而通過三維次序復位,能夠使跟骨解剖形態得到良好恢復,從而有效確保了跟骨長度、高度、寬度和關節面平整性,最終使患者的行走功能得到良好恢復。

由上文可知,經跗骨竇切口三維次序復位治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折的臨床效果顯著,可有效提高骨折恢復效果,減少患者疼痛及并發癥發生。