自體角膜緣干細胞移植治療翼狀胬肉患者臨床療效觀察

何欣

【關鍵詞】自體角膜緣肝細胞移植;翼狀胬肉;視力

【中圖分類號】R779.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1002-8714(2020)10-0029-01

翼狀胬肉屬于眼表常見疾病,該病是引起失明的主要原因之一。對翼狀胬肉一般是采取手術治療的方式,傳統手術治療主要是實施翼狀胬肉切除術,雖然這種手術方式操作簡單且可改善視力,但是在術后卻極易出現疾病復發情況,因此臨床中探討更為合理的治療方式。本次研究以醫院接受的71例翼狀胬肉患者作為研究對象,探討了常規切除手術基礎上聯合自體角膜緣肝細胞移植對疾病的治療效果,旨在為相關人員提供一些有價值的參考借鑒,詳細報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取本醫院接受的71例翼狀胬肉患者為研究對象,病例入選時間為:2019年1月-2020年2月。納入標準:(1)患者均根據病史、局部病理及體征確診。(2)均有良好手術指征。(3)手術前本人或其家屬均簽署知情同意書。排除標準:(1)存在眼部感染的患者。(2)自身免疫系統疾病、眼部手術治療史的患者。(3)精神障礙疾病的患者。按照治療方法不同進行分組,標準如下:常規組36例,男20例,女16例;年齡25~51歲,平均年齡(37.1±1.3)歲;單眼發病12例,雙眼24例。聯合組35例,男20例,女15例;年齡23~50歲,平均(36.8±1.2)歲;單眼11例,雙眼24例。兩組比較在年齡與性別等一般資料上差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2方法

常規組:單純采取翼狀胬肉切除術治療,方法是采取局部浸潤麻醉的方式,醫師用開瞼器開瞼,在距離角膜邊緣大于5mm的位置將球結膜剪開,剪開位置至翼狀胬肉切除術的上下緣。分離鞏膜面同球結膜的胬肉組織,朝角膜方向牽拉組織并自根部將胬肉切斷,刮除角膜面存在的胬肉與增生組織,燒灼進行止血。在術后使用妥布霉素地塞米松滴眼液低鹽及加壓包扎處理。

聯合組:在常規翼狀胬肉切除術的基礎上進行自體角膜緣干細胞移植術,主要參照常規組切除,切除胬肉后依據鞏膜創面在球結膜的表面做出2條放射切口,分離切口間球結膜與下方的筋膜組織,將1塊扇形球結膜植片剪下,植片附帶寬度1mm的角膜緣組織。移植片置于鞏膜面,上皮面朝上對植片、球結膜、淺層鞏膜進行間斷縫合,術后同常規組一致進行滴眼與加壓包扎。

1.3觀察指標

在術后均對兩組進行6個月的隨訪,對患者的治療效果進行評價。療效的評價方式是在術前與術后6個月用角膜曲率儀觀察患者角膜散光度,用標準對數視力表檢查患者視力。

1.4統計學處理

本研究結果涉及的數據用SPSS21.0軟件做統計分析,計數資料用均數±標準差表示,使用t檢驗,以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2結果

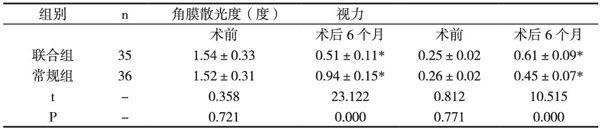

經過相關的治療,角膜散光度兩組均降低,視力均提高,而聯合組指標變化幅度較對照組顯著(P<0.05),見表1。

表1 治療前后兩組角膜散光度、視力水平變化比較(x±s)

注:較本組術前相比,*P<0.05。

3討論

翼狀胬肉屬常見并且多發的眼表疾病,該病典型癥狀是角膜散光、視力下降,這影響正常生活、工作與學習,必須采取科學有效的方法治療。在很長的一段時間,針對翼狀胬肉主要是單純的切除胬肉,雖然說這樣的手術方式操作簡便,但是極容易出現復發,導致術后散光度及視力改變不佳,故需探討更為科學合理的治療方法。

研究發現,翼狀胬肉經常規切除后復發原因是角膜緣的基底上皮部位存在著大量的干細胞,這些肝細胞會影響角膜上皮組織的再生,并促使新的翼狀胬肉生成。基于這一情況本研究探討采取自體角膜緣干細胞移植聯合翼狀胬肉切除術對患者的治療效果,結果表明相較于單純切除手術的常規組,聯合組在術后6個月的角膜散光度上明顯更低,視力水平上明顯更高,這表明聯合治療的方式對翼狀胬肉具有更為滿意的療效。自體角膜緣干細胞移植對翼狀胬肉的治療主要是可體現出以下幾方面的優勢:第一,角膜緣干細胞取自體角膜緣,初夏角膜、鞏膜與結膜交界處,這一部位的組織有助于協助病灶部位分化正常的干細胞,促進角膜結構的重建。第二,在取材上選擇患眼,這相較于健側可更加有效的緩解患者的疼痛,且取材也較方便。第三,角膜緣干細胞可在角膜彈性影響下逐漸的恢復,這可以維持角膜正常的功能,防止患者在術后出現角膜散光的情況,此外角膜緣干細胞劇烈翼狀胬肉的位置較近,這樣可使得干細胞實現增殖、向心性運動,進而有效的覆蓋病變區。第四,經常規切除的翼狀胬肉借助移植干細胞可分化為角膜緣上皮細胞,阻止非正常阻止的增生,這使得術后疾病復發率大大降低。

綜上所述,對翼狀胬肉采取自體角膜緣干細胞移植的方式,可以顯著降低患者術后角膜散光度,提高患者視力水平,因此值得在臨床中推廣應用。