創傷后肘關節僵硬經手術松解結合單臂鉸鏈式外固定架治療的臨床效果

黃強

【關鍵詞】鉸鏈式;外固定架;創傷后肘關節僵硬

【中圖分類號】R473.6 【文獻標識碼】A 【文章編號】1002-8714(2020)10-0073-01

肘關節僵硬可分為創傷性與非創傷性,患者發生各類肘關節創傷術后,需要長期固定,且可引起患者關節囊攣縮、關節弧破壞、異位骨化,最終導致肘關節屈伸功能障礙。以往臨床上主要采取肘關節僵硬松解術治療,但術后受切口疼痛、肌力不足等影響,無法進行早期功能鍛煉,可能造成術后再次僵硬。研究發現,對患者聯合單臂鉸鏈式外固定架治療可提高治療效果,有利于患者關節功能的恢復。因此,本文將對患者結合手術松解+單臂鉸鏈式外固定架治療,并分析其臨床效果,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2018年1月-2020年1月,在我院治療的102例創傷后肘關節僵硬患者。采取隨機數字表法,將其分為兩組。觀察組51例,男性32例,男性19例,年齡23-59歲,平均(46.45±6.65)歲。對照組51例,男性34例,男性17例,年齡22~58歲,平均(45.55±6.43)歲。

1.2方法

觀察組患者采取手術松解+單臂鉸鏈式外固定架治療,常規麻醉、消毒后,根據術前檢查結果,確定手術入路。對于內側入路患者,應游離保護尺神經,注意保護重要韌帶結構,徹底松解,切除增生骨質、攣縮關節囊、異位骨化組織。最大限度的恢復肘關節活動度,若內固定已取出,則修復部分游離的側副韌帶,必要時對伸屈肌腱止點、內外側副韌帶可使用縫合鉚釘修復。徹底松解肘關節,確定其被動屈伸活動良好后,使用單臂鉸鏈式外固定架,在x線機透視下安裝,在肘關節肱骨小頭中間垂直置入克氏針,在肱骨外側三角肌止點下方置入螺釘,同時固定尺骨近端1/3位置及中部位置,使用T型支架,將尺骨近端1/3與肱骨螺釘連接,使用T型支架、延長器對肘關節進行持續牽引。使用x線機透視,觀察肱尺關節間隙,增加10~15mm為宜,維持10~15min后放松,每5min一次。術后第2d,進行功能訓練。術后6~8周,拆除外固定架。對照組患者采取手術松解治療方法與觀察組一致,術后進行被動屈伸活動,隨后根據其肘關節穩定性、韌帶修復效果,開展功能鍛煉。

1.3評價標準

使用肘關節功能評定量表(Mayo)評價患者的肘關節功能,共4個維度,總分100分,分值與肘關節功能呈正相關。對比兩組患者的肘關節活動度。

1.4統計學方法

采取SPSS22.0進行數據處理,計量資料使用(X2±s)表示,采取t檢驗。P<0.05表示差異,有統計學意義。

2結果

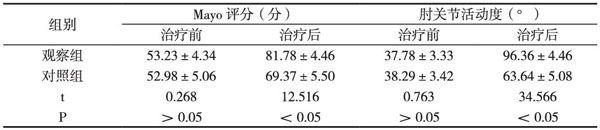

治療后,觀察組患者的Mayo評分明顯高于對照組,肘關節活動度大于對照組(P<0.05).見表1。

表1 兩組患者肘關節功能及活動度對比(n=51,X2±s)

3討論

創傷后肘關節僵硬發生率較高,約為1.6%~5.3%,多見于肘關節損傷后及手術后,主要表現為屈伸障礙、旋轉受限,嚴重影響患者的正常工作及生活。分析其發生機制,主要為關節內滲出引起明顯疼痛,患者為緩解疼痛,肘關節常處于被動屈曲位,導致關節囊增生,嚴重可出現攣縮、異位骨化,影響肘關節屈伸。目前,臨床上主要采取手術松解治療,可達到較好的治療效果,但術后受疼痛、關節穩定性、肌力等影響,不利于開展早期功能訓練,甚至可能加劇關節囊攣縮、異位骨化,影響其遠期療效。因此,為實現早期功能鍛煉,研究發現,在松解術后,使用單臂鉸鏈式外固定支架固定,可提高關節穩定性,固定效果良好,有利于早期功能訓練。

肘關節解剖結構較為復雜,為鉸鏈式關節,主要負責屈伸運動。使用鉸鏈式外固定后,可充分利用機械牽拉作用,一方面達到徹底松解作用,預防異位骨化,同時可增強關節穩定性。與傳統石膏固定相比,鉸鏈式外固定不僅操作簡單、方便,且有利于觀察局部軟組織情況,優勢明顯。此外,應用外固定支架后,還能夠延長關節腔間距,減少損傷關節面、骨贅對活動的干擾,可擴大肘關節活動度。以往有報道顯示,對患者應用單臂鉸鏈式外固定架后,患者肘關節功能優良率達到91.7%,而單純手術松解僅為76.7%。在本次研究中,治療后,觀察組患者的Mayo評分明顯高于對照組,肘關節活動度大于對照組(P<0.05),也證實了鉸鏈式外固定的應用優勢。

綜上所述,應用單臂鉸鏈式外固定架輔助手術松解治療,可改善肘關節功能,增加肘關節活動度,值得推廣。