學詩札記

2020-11-18 00:34:59◎人鄰

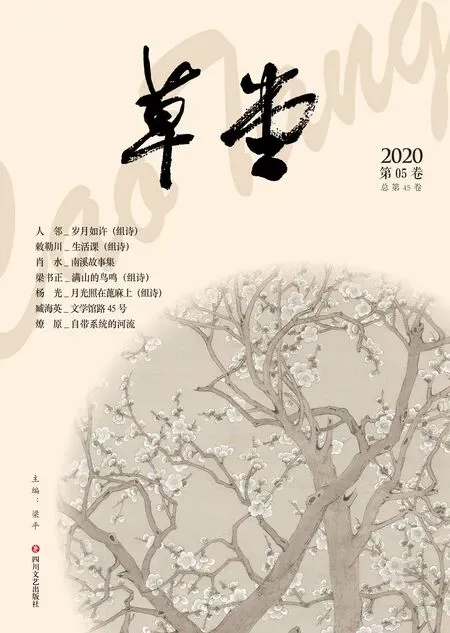

草堂

2020年5期

◎人 鄰

一

作為一種精神之“物”,現代詩和大自然的關系已經日漸其遠。相較之下,古代詩人和自然卻是那么親近,“吳楚東南坼,乾坤日夜浮”,是,“感時花濺淚,恨別鳥驚心”,更是。人和自然的關系,他們是“存在”,我們則是“經過”。

山河草木鳥獸,僅僅是我們的視覺所感到的么?不。這一點古人尤其是更依賴自然給予的先民比我們更懂。山河草木鳥獸,甚至可能有著人類無法感知的極為豐富的“思想”,人類還遠沒有進入,更不用說充分感知,融為一體。隨著“人猿相揖別”,現代人類逐漸離開了世界的“整體”,而身心日益狹隘。

但詩人可能是一個例外,反其道而行之,上蒼默示他們,靜默以聆聽,以無用為有用。

那不過是一只在夜晚鳴叫的鳥,認不出是什么鳥,

當我從泉邊取水回來,穿過屋后那片亂石嶙峋的草場;

我靜靜地站立,水桶里的天空像頭頂的天空一樣寂靜。

許多年過去,所有的地方和面孔都漸次暗淡,有些人已經死去;

我站在一片遼遠的土地上,夜晚寂靜,我終于可以肯定 ,

我更加懷念的,是鳥鳴時的寂靜,而不是那些終將消失的東西。

這是沃倫的詩。“鳥鳴時的寂靜”,似乎悖于邏輯,但在詩人的通靈筆下,那“鳥鳴”卻造就了更深的詩意“寂靜”。“寂靜”是慰藉,更是警醒,這世界還有另外一些什么,永恒的大自然以它的素樸本身,早已經給了我們——而我們卻常常是遺憾地忘了。

如今,沉溺于自然萬物而出沒其中,發現、顯現其詩意的詩人已經殊少。詩人不應該“浪費”近乎無限的大自然,而陷入詩意的貧瘠。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

新少年(2022年9期)2022-09-17 07:10:54

金橋(2022年7期)2022-07-22 08:33:14

大科技·百科新說(2021年6期)2021-09-12 02:37:27

小天使·一年級語數英綜合(2020年6期)2020-12-16 02:56:41

好孩子畫報(2020年5期)2020-06-27 14:08:05

意林·全彩Color(2019年6期)2019-07-24 08:13:50

中國三峽(2016年6期)2017-01-15 13:59:16

奧秘(2015年2期)2015-09-10 07:22:44

北極光(2014年8期)2015-03-30 02:50:51

浙江人大(2014年5期)2014-03-20 16:20:31