環境減災二號:不畏浮云遮望眼

文/ 胡藍月

9 月27 日,我國環境減災二號A、B 星成功進入太陽同步軌道。兩顆衛星以180 度相位分布于同一軌道面內,接替已經在軌運行12 年的環境減災一號A、B 星,通過同軌組網,實現全譜段、大視場、高光譜對地遙感監測。

環境減災二號A、B 星由中國航天科技集團有限公司所屬航天東方紅衛星有限公司抓總研制,由兩顆技術狀態相同的光學對地遙感衛星組成。衛星設計壽命為5 年,在滿足國家應急減災、生態環境保護等重大應用需求的同時,兼顧國土資源、水利、農業、林業、地震等行業業務需求,應用領域廣泛。

▲ 環境減災二號衛星效果圖

單星能力提升,星座組網融合

“老用戶有新需求。”環境減災二號A、B 星總指揮白照廣用一句話概括環境減災衛星12 年的發展變革。

應應急管理部、生態環境部需要,環境減災二號星從2008 年開始組織論證,于2012 年并入國家空基規劃大系統中。

從發射環境減災一號A、B 星至今12 年來,我國對地遙感觀測能力穩步提升,高分、海洋、資源、氣象等民用遙感項目紛紛上天入軌,遙感衛星應用場景和業務需求同步增加。在環境減災方面,用戶要求衛星看得更清、反應更快。

環境減災二號A、B 星,采用CAST2000 公用衛星平臺技術和產品體系,每顆衛星配置有16 米相機、高光譜成像儀、紅外相機、大氣校正儀4類光學載荷。單顆衛星可以實現可見及紅外多光譜數據國土4 天1 張圖,雙星同軌組網可以提升1 倍效率,實現2天1 張圖。

環境減災二號A、B 星主任設計師馬磊介紹,相比環境減災一號衛星,環境減災二號A、B 星主要有三方面提升。

其一,數據獲取能力提高10 倍。其中,16 米相機載荷由4 臺可見光CCD 相機組成,比環境減災一號星的CCD相機數量增加1倍,通過視場拼接,可以提供幅寬為800 公里的多光譜圖像;雙星配置紅外相機,衛星夜間監測能力大幅提升。

其二,衛星技術性能大幅提升。在保證寬視場遙感的基礎上,可見、紅外、高光譜數據空間分辨率提高了1~2倍,譜段范圍、通道數、光譜分辨率、信噪比大幅提升,滿足用戶更高精度的定量化應用需求。

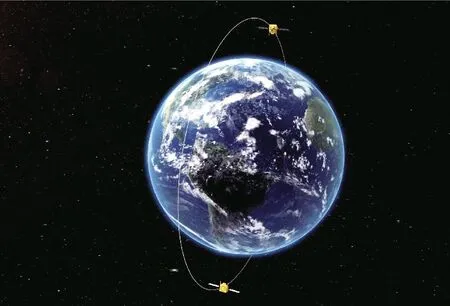

▲ 環境減災二號A、B 衛星模擬圖

其三,遙感數據精度更高。衛星研制團隊依托衛星平臺更高的姿態控制精度,增加多種在軌定標模式,在軌同步獲取大氣參數,確保遙感數據精度更高、穩定可靠。

“看似載荷相同,但與12 年前相比,衛星能力得到全面提升。”白照廣總結,“研制業務星,我們既要確保衛星應用效能高、風險可控,又要保證衛星先進性。”

白照廣介紹,環境減災二號A、B星分辨率16 米、視場800 公里,對標國際水平,在同等分辨率下每種分辨率視場都是最大的,這意味著衛星能在更短時間內看得更廣,看得更清。

在提升單星能力之外,環境減災二號A、B 星還實現了星座項目融合創新。環境減災二號A、B 星將和高分一號衛星、高分六號衛星組網,通過衛星項目融合提升對地觀測效率,對地觀測覆蓋周期可縮短至一天。

▲ 單星能力提升,星座組網融合

地面依賴少一點,星上處理多一點

遙感衛星對地觀測時,地面大氣干擾會影響測量精度。為此,衛星研制團隊雙管齊下,配置了大氣校正儀,可實時、同步剔除大氣干擾,從底圖上提升質量,同時在回傳數據中增加姿態、位置信息,使地面處理工作更快更準。

“從依賴地面到星上處理,就是讓衛星多一點自主處理,為智能衛星做技術積累。”白照廣介紹。“定標”即檢測地物輻射特性,“標”就是標準,相當于給衛星遙感這桿“秤”加上“刻度”,遙感數據是否可靠,取決于“刻度表”是否準確。

傳統的地面定標效率低,陰天下雨、草黃草青,都會影響定標結果。環境減災二號衛星采用多種定標模式,確保數據應用精度。依托衛星平臺更強的姿態機動能力,探測器可以從橫排掃描模式偏航90 度,列成豎隊,觀測同一地物并記錄差值。

偏航90 度定標模式從“高分一號”開始試驗,目前已經上星開展業務化應用。

同時,衛星方聯合中國氣象局開展國內首次對月觀測定標活動,著手建立我國的月球定標模型。

地球陰晴冷暖、四季更替給定標帶來難度,月球對外輻射光來自太陽的反射光,具有周期穩定性。因此,以月亮為參照是另一種定標思路。目前國際采用的ROLO 模型絕對輻射精度約為5%~10%,隨著遙感技術發展,這一精度不足以滿足定標要求。白照廣認為:“如果建立自己的月球定標模型,精度可以提升至3%。”

在國家重大需求的引領下,衛星的技術水平也得到大幅提升。要滿足用戶對響應速度和精度的更高要求,從1天重訪1 次到每4 個小時重訪1 次,再到重訪周期提升至小時級、分鐘級,開展星座建設是大勢所趨。

“衛星成本和生產效率是關鍵。”白照廣介紹,目前部分衛星已經開展流程優化工作,從各環節開始省錢、省時間,為后續小衛星批量生產打好基礎。