基于原位監測的某水電站棄渣場安全穩定性評估研究

孫厚才,孫 昆,劉曉路

(長江水利委員會 長江科學院 水利部山洪地質災害防治工程技術研究中心,湖北 武漢 430010)

棄渣場是建設項目水土保持設施專項驗收的重要單位工程之一,正確評判棄渣場安全穩定性是建設項目水土保持設施專項驗收的重要技術保障。自2005年開展水土保持設施專項驗收以來,棄渣場選址、水土保持措施設計、實施和運行情況被作為開展建設項目水土保持設施專項驗收的重要內容[1-2]。例如深圳市光明新區紅坳余泥渣土受納場“12·20”特別重大滑坡事故和恩施市龍鳳壩“1·14”堰塞湖潰壩事件,暴露出工程建設項目棄渣場的安全存在突出問題。為深刻汲取教訓,水利部水保司《關于印發〈水利部水土保持設施驗收技術評估工作要點〉的通知》(水保監便字〔2016〕20號)明確指出,對堆渣量超過50萬m3或者最大堆渣高度超過20 m的棄渣場,還應查閱建設單位提供的穩定性評估報告。正確判斷棄渣場級別、截排洪、攔擋及防護設計標準,正確理解棄渣場安全穩定性監測和邊坡穩定計算成果,是水土保持設施專項驗收的重要技術保障。因此,對棄渣場安全穩定性評估開展研究具有重要的社會意義。

以往棄渣場驗收工作主要是為了完成法律法規規定的相關程序,驗收前補一個棄渣場安全穩定性評估報告,地勘、地質、棄渣土工參數、擋墻的基槽條件資料不完備,往往僅應用公式或模型加以計算就可以了。實際上,棄渣場的地形、地質條件,以及渣體的級配、密度、容重等都是評估其安全穩定性的重要參數;此外,要獲得棄渣場穩定性情況不只是獲得其某一時刻的參數值,其參數值變化有時會從量變慢慢發生質變,所以其內部變化監測也非常重要。本研究在安全穩定性計算的基礎上,應用其內部變形監測成果對計算結果進行驗證,使得其方法更可靠,結果更可信,棄渣場更安全,實用價值不言而喻。

1 棄渣場及周邊環境概況

某水電站位于重慶市武隆縣境內,地處烏江干流下游河段。工程開發任務以發電為主,兼有航運功能。工程等別為二等,規模為大(2)型,設計裝機容量為600 MW,年平均發電量27.08億kW·h。工程土石方開挖總量1 885.22萬m3,填筑總量711.90萬m3,棄渣量1 173.32萬m3,棄渣運至5處棄渣場集中堆放并進行防護,本研究以其中的GANXG棄渣場為例,對水土保持設施驗收中的棄渣場安全穩定性評估進行研究,以期為類似工程驗收棄渣場安全穩定性評估提供參考。

棄渣場位于河段右岸壩上游1 km處的沖溝內,為相對獨立的一條河溝,棄渣場一帶原地貌為溝谷,谷底高程260~400 m,平均坡降15%~25%,為跌坎式沖溝。溝谷兩岸峰頂高程500~600 m,與谷底相對高差一般在200 m左右,兩岸谷坡地形坡角15°~25°,屬溝道型棄渣場。渣場頂面高程370 m,邊坡坡度為1∶2,設三級平臺,渣場坡腳接江邊公路和混凝土拌和系統。主要堆置導流明渠和前期道路開挖的棄渣,棄渣場原設計棄渣量為300.85萬m3,實際堆渣量568.32萬m3。

根據當地水文氣象資料[3],項目區多年平均降雨量為1 001.9 mm,4—10月份為雨季,降水量占全年的58.1%。棄渣場溝道屬受季節性山區洪水峰值影響較大的河溝,溝內平時有水,汛期來水較大,但在枯水期間流量較小。棄渣場主要為出露志留系(S)地層,沖溝兩側大部分基巖裸露。

2 截排洪、攔擋及防護設計

2.1 棄渣場設計標準

某水電站棄渣場的防洪標準為4%,保證在洪水和暴雨時不被淹沒。棄渣場集水面積為3.1 km2,頻率設計洪峰56.2 m3/s[3]。

2.2 截排洪設計

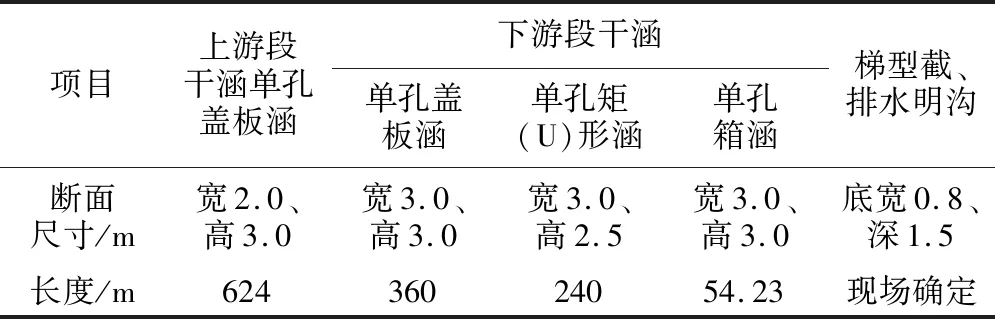

根據地形條件,排水管涵布置在棄渣場沖溝右側,上游靠山左側布置截排水明溝,用來疏導后期渣場上游山體及小沖溝地面來水。棄渣場排水建筑物工程特性見表1。

表1 棄渣場排水建筑物特性

2.3 攔擋、防護設計

棄渣場棄渣來源于右岸一期開挖棄料,多為力學性狀較差的頁巖,為增強棄渣場的安全穩定性,設計采用砼護腳擋土墻與堆石攔渣壩作為永久防護體進行聯合攔擋與防護,以確保該渣場的安全穩定。棄渣場底部護腳擋土墻基礎挖至弱風化層,塊石填筑基礎挖至全風化層下2 m,埋深不小于3 m,并分層碾壓。護腳擋墻采用C20塊石砼進行澆筑,溝底綜合坡度較陡,施工前清除渣場原始坡面上的腐質土、雜草及樹根等不利因素。高程280 m平臺范圍內采用灰巖(或含砂巖)石渣料作為填料,分層填筑并碾壓形成堆石擋渣壩,分層厚度為80 cm左右。碾壓設備采用18~25 t級振動碾,每層碾壓不少于4遍。堆石擋渣壩填筑區外側按加筋土邊坡施工。高程280 m平臺以下部位采用干砌石作永久護坡,280 m平臺以上部位采用草皮作護坡。

3 安全監測結果及分析

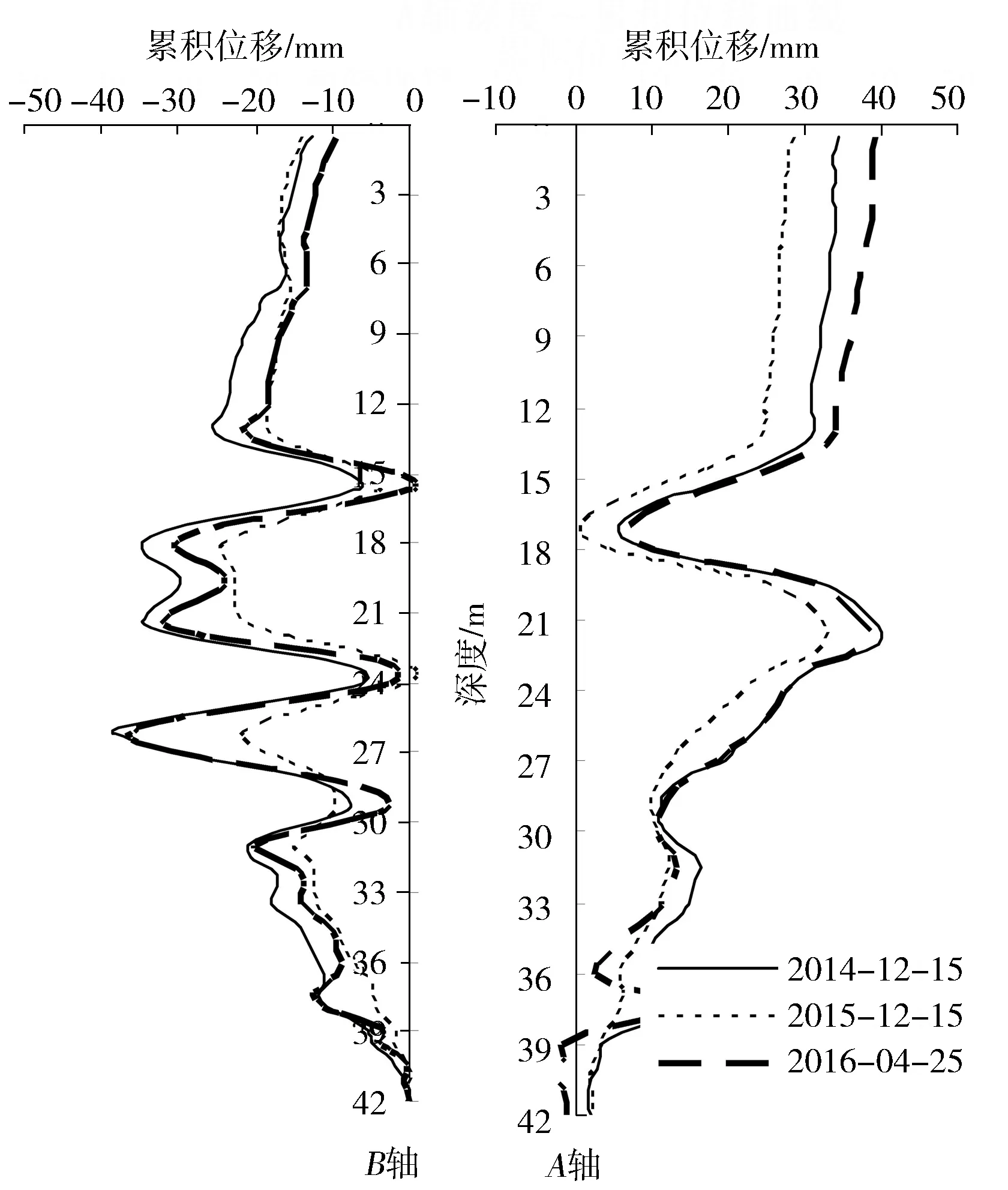

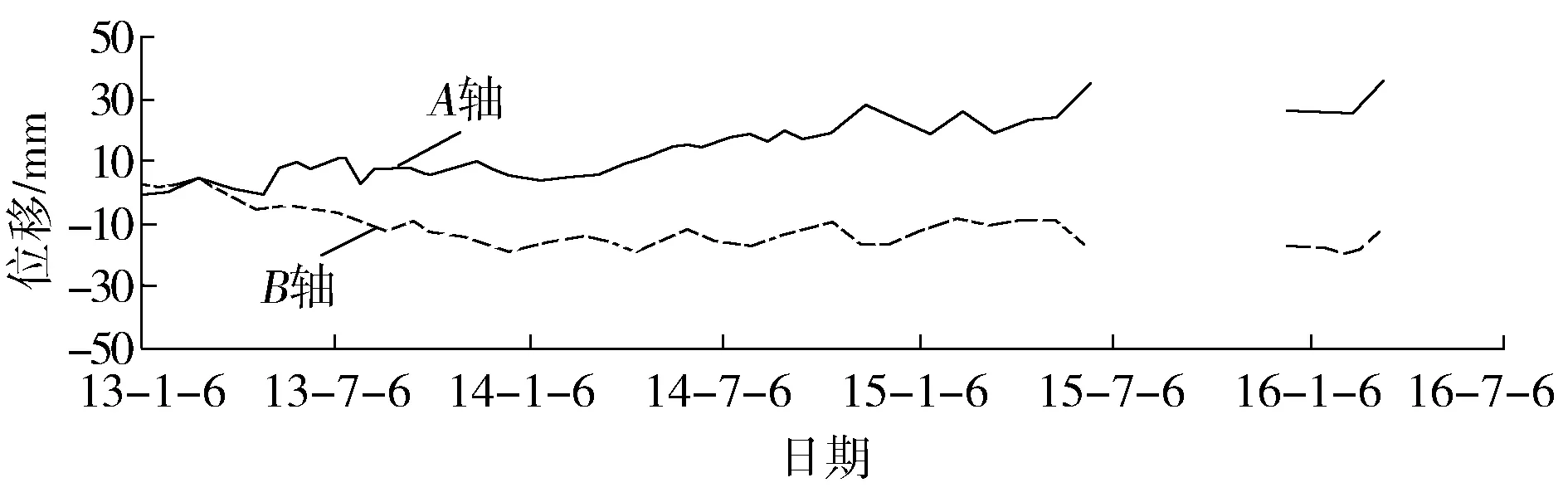

2013年初開始在右岸棄渣場布設安全監測儀器,分別在EL335、EL320、EL300、EL280 m高程各布置1套測斜管,鉆孔深度分別為45、40、40、35 m,各孔均已深入基巖面5 m,以便監測渣場深層的側向位移,同年3月,棄渣場測斜孔取得基準值。重要監測孔(孔口高程EL335.0 m)軸深度-累計位移曲線如圖1所示、測斜管孔口累積位移如圖2所示。

圖1 棄渣場EL335.0 m高程測斜管深度-累積位移曲線

圖2 棄渣場45 m深測斜管孔口累積位移

4 現狀棄渣場穩定性評估

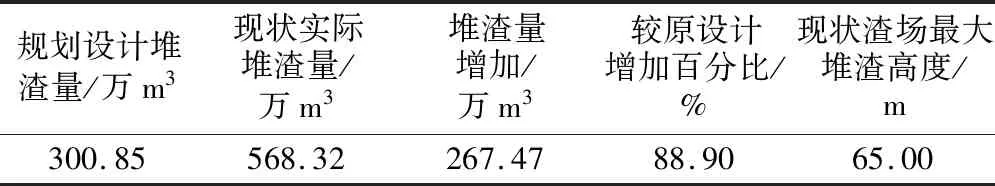

根據建設單位提供的水電站棄渣場現狀1∶1 000實測地形圖資料,復核現狀渣場實際堆渣量與原設計堆渣量的對比,以及現狀渣場的最大堆高,見表2。

表2 棄渣場堆渣量及最大堆高

4.1 評估依據與標準

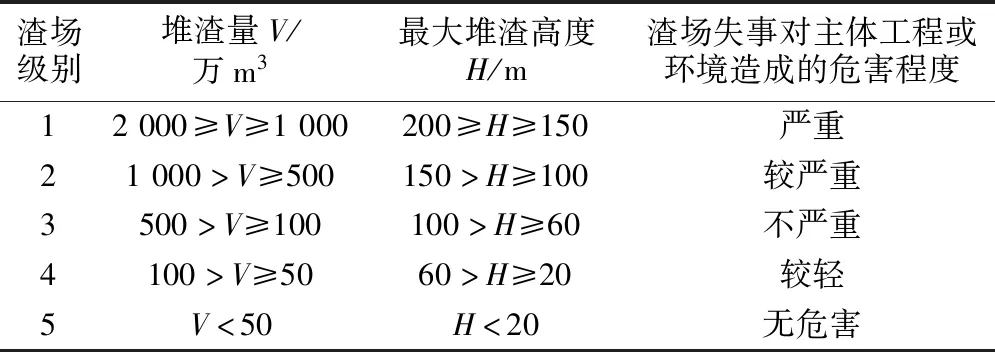

根據《水土保持工程設計規范》(GB 51018—2014)、《水利水電工程水土保持技術規范》(SL 575—2012)和《堤防工程設計規范》(GB 50286—2013)等相關規范和規定,棄渣場為2級渣場(表3),抗滑穩定安全系數控制標準見表4。

表3 棄渣場級別標準

4.2 棄渣場邊坡穩定計算方法

因棄渣場屬溝道型,其失穩模式主要表現在棄渣場順溝向的滑動穩定方面,重點是計算棄渣場邊坡的抗滑穩定能力[4]。根據相關規范[3]規定,棄渣場穩定性分析計算選用理正軟件,并采用瑞典圓弧法對棄渣場的邊坡穩定性進行計算,其中滲流作用計算方法為有效應力法。其邊坡穩定性可按式(1)進行計算。

(1)

式中:K為整個滑體剩余下滑力計算的安全系數;l為單個土條的滑動面長度,m,l=bsecθ;W為條塊重力,kN,浸潤線以上取重度,以下取飽和重度;U為條塊所受到的浮力,kN;D為條塊所受的滲透力,kN,據孔隙水壓力梯度場積分得出;θ為條塊的重力線與通過此條塊底面中點半徑之間夾角,(°);α為條塊的滲透力與水平線的夾角,(°);c、φ為土的抗剪強度指標,采用總應力法時,取總應力指標,采用有效應力法時,取有效應力指標;b為土條寬度。

4.3 棄渣場邊坡穩定計算

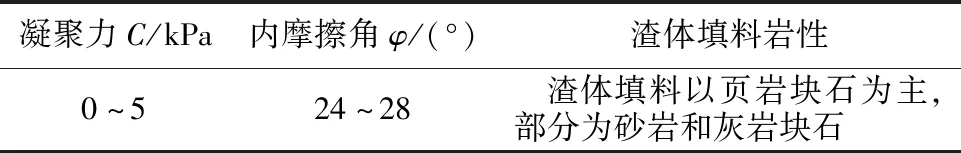

根據棄渣場棄渣現狀,對棄渣場取典型斷面1-1′,如圖3所示,將典型斷面處理后,得到棄渣場邊坡穩定計算典型剖面模型。邊坡計算模型中基礎巖土的上、下游側和底部作為不透水邊界,水平方向范圍取坡腳線至頂部放坡線,垂直方向范圍取原始地面線以上。棄渣場渣體以頁巖塊石為主,部分為砂巖和灰巖塊石,其主要填料參數指標見表5。

圖3 棄渣場邊坡穩定計算平面

表5 棄渣場主要填料參數指標

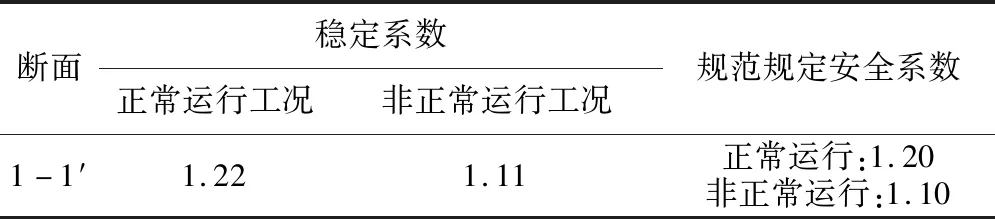

根據上述相同規范的規定,棄渣場抗滑穩定計算應分為正常運行工況和非正常運行工況。正常運行工況指棄渣場在正常和持久的條件下運行,棄渣場處在最終棄渣狀態時,渣體無滲流或穩定滲流;非正常運行工況指棄渣場在正常工況下遭遇Ⅶ級以上(含Ⅶ級)地震。

各種工況下,渣場1-1′斷面穩定系數如表6所示。

表6 棄渣場1-1′斷面邊坡穩定計算結果

5 結論與建議

5.1 結 論

棄渣場所處位置為相對獨立的一條河溝,谷底高程260~400 m,溝谷兩岸峰頂高程500~600 m,與谷底相對高差一般為200 m左右,渣場頂面高程370 m,設三級平臺,渣場坡腳接江邊公路和混凝土拌和系統,其中“渣場坡腳接江邊公路和混凝土拌和系統”與水電站工程棄渣場選址四點主要原則中的“棄渣不擠占河道,不影響行洪,不留下隱患”相違背,原因是項目區山高坡陡,棄渣場選址難以滿足選址四項原則。因此,作為水電站建設的重要棄渣場地,棄渣場防洪標準按照4%~5%的高標準設計,防洪安全有保障。

安全監測結果表明,棄渣場河床方向近期監測數據最大變形11.12 mm,主要原因是受上方道路施工及下方地基開挖影響,致此孔變形相對較大,孔口累計位移36.23 mm,其他測斜孔未見異常變化。同時,根據表6結果,棄渣場邊坡穩定現狀滿足規范要求,渣場邊坡穩定。

綜合以上對棄渣場的全面分析和評估,以及從棄渣場設計到實施運行近10年后,原位變形監測結果及復核計算等指標顯示,棄渣場目前已基本趨于相對穩定狀態。

5.2 建 議

現狀棄渣場級別較高,其后期應逐步減少其上部生產生活活動對渣場的干擾,每年定期(尤其是汛前)對棄渣場的截排洪(水)設施進行檢查、疏浚和修繕,以防排水滲入棄渣場內部;繼續對棄渣場進行變形監測,嚴禁在棄渣場所處溝道下游或溝口處等位置布設建筑物或施工場地。