大鱗副泥鰍新品系的人工繁殖及胚胎發育

馬本賀,陶志英,吳早保,吳 斌,王海華,徐先棟,陳翠云

( 1.江西省水產科學研究所,江西 南昌 330039; 2.鷹潭市漁業漁政局,江西 鷹潭 335000; 3.余江縣宏鑫特種水產養殖有限公司,江西 鷹潭 335200 )

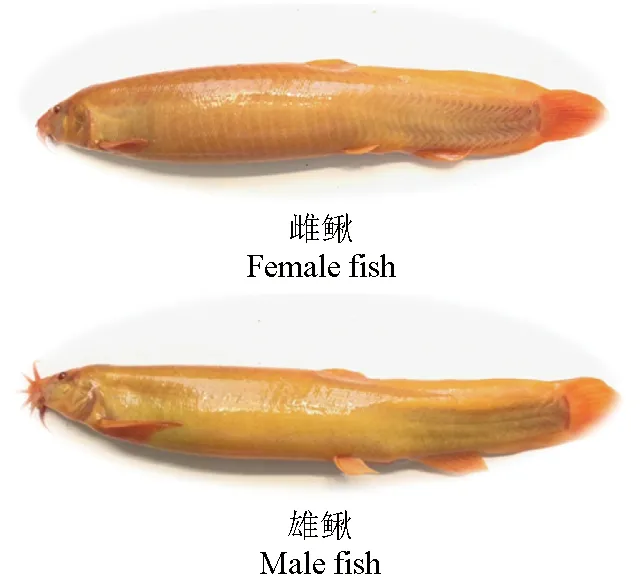

我國泥鰍養殖品種主要有大鱗副泥鰍(Paramisgurnusdabryanus)和泥鰍(Misgurnusanguillicaudatus)2種,前者生長速度較快、抗病力強,后者口感較好且懷卵量多[1]。2012年以來,臺灣泥鰍(P.dabryanusssp. Taiwan)引入我國大陸地區養殖,迅速獲得大面積推廣。研究表明,就品種分類而言,臺灣泥鰍為大鱗副泥鰍的一個地方性種群[2],未達到種的分化。體色是魚類重要的表型特征,也是評價其商品價值和市場價格的重要指標,魚類的體色主要由遺傳、生理、環境等因素決定[3-4]。2014年,本研究團隊在大鱗副泥鰍養殖群體中發現極少量體表呈金紅色的變異個體,將其選出后以紅體色為目標性狀,通過定向交配和人工選育,目前已獲得紅色性狀穩定遺傳的群體,暫命名為“贛紅1號”品系(以下簡稱“贛紅1號”)(圖1),其肉質鮮嫩、營養豐富,體色金紅、泳姿綽約,兼具食用和觀賞價值,深受消費者青睞。

魚類的早期發育研究是水產養殖種苗繁育的基礎之一,我國學者對鰍科魚類的早期發育已有研究。如邱楚雯等[5]觀察了臺灣泥鰍的早期發育過程;杜啟艷等[6]對豫北地區大鱗副泥鰍的胚胎發育進行了觀察;劉自然等[7]探究了溫度對泥鰍胚胎卵裂間隔時間的影響。目前,針對體色變異的泥鰍發育生物學研究尚未見報道,筆者通過收集性成熟的“贛紅1號”個體進行人工繁殖試驗,觀察并分析其胚胎發育過程,旨在探究大鱗副泥鰍新品系的胚胎發育規律,為提高其人工繁殖的受精率和孵化率提供關鍵參數和理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗親魚:親本雌鰍來自余江縣宏鑫特種水產養殖有限公司,腹部膨大柔軟有彈性,平均體長(17.23±1.45) cm,體質量(56.92±3.23) g;雄鰍來自江西省水產科學研究所,體型勻稱,背部后方兩側脊條明顯,平均體長(18.50±1.51) cm,體質量(42.30±2.86) g,試驗在江西省水產科學研究所泥鰍黃鱔科研試驗基地進行。

催產藥物:絨毛膜促性腺激素(HCG)和促黃體素釋放激素A2(LHRH-A2)為寧波第二激素廠生產,地歐酮(DOM)為寧波三生生物科技有限公司生產。

圖1 “贛紅1號”親本Fig.1 The brookstocks of loach “Ganhong No.1”

試驗物品及器材:黃泥塊,80目過濾網,塑料盆,鵝毛,生理鹽水,孵化桶,孵化網箱,氣泵,光學生物顯微鏡。

1.2 試驗方法

1.2.1 人工繁殖

人工催產:催產藥物濃度及含量為絨毛膜促性腺激素500 IU/mL、促黃體素釋放激素A28.33 mg/mL、地歐酮3.33 mg/mL,注射量為雌鰍0.2 mL/尾、雄鰍0.1 mL/尾。泥鰍經麻醉后用潤濕的毛巾擦干體表水分和黏液,左手穿戴干凈棉質手套固定住泥鰍。采取背部肌肉注射藥物的方法,右手執注射器,從背鰭基部兩側肌肉較多處向下與魚體呈30°~45°的方向刺入0.3~0.5 cm,迅速注入藥液。

人工授精及孵化:使用壓腹擠卵、壓腹擠精的方式進行半干法授精,受精完成后,采取孵化桶和網箱兩種孵化方式。孵化桶孵化前先將受精卵人工脫黏,孵化桶保持循環流水,微孔氣石增氧。網箱孵化時受精卵未經脫黏,清洗后直接用鵝毛刷蘸取均勻潑灑到懸浮于孵化池的網箱中,受精卵利用自身黏性粘附在網箱底部的網片上,進行靜水增氧孵化。

1.2.2 取樣和觀察

取樣時用玻璃培養皿在孵化桶中撈取適量受精卵,取樣頻率為卵裂至囊胚階段10 min/次,原腸至出膜階段30 min/次,每次隨機取樣受精卵不少于30粒,觀察并記錄胚胎各時期的發育時間和形態特征,以50%以上的個體發育到某階段作為該階段的起始時間。觀察、拍攝均在光學生物顯微鏡下進行,使用ToupCam顯微數字相機(杭州圖譜光電科技有限公司)和Algae C浮游生物計數分析智能鑒定系統(杭州萬深檢測科技有限公司)進行圖片的拍照及處理。

2 結 果

2.1 人工繁殖

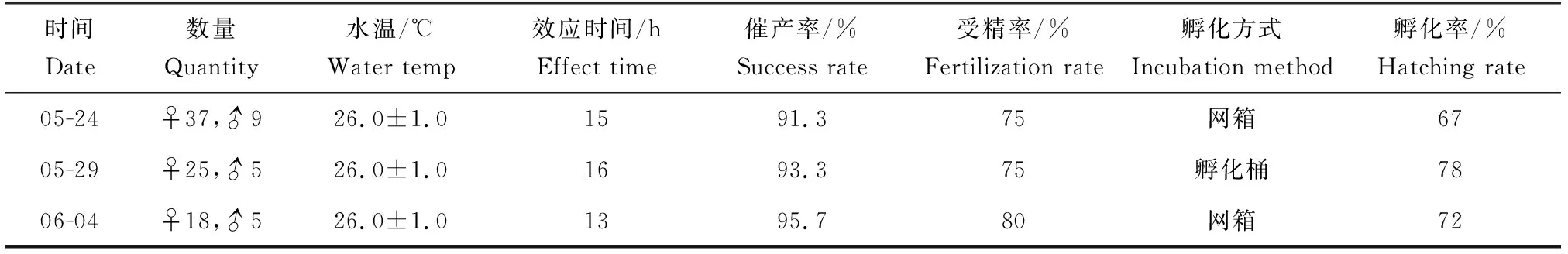

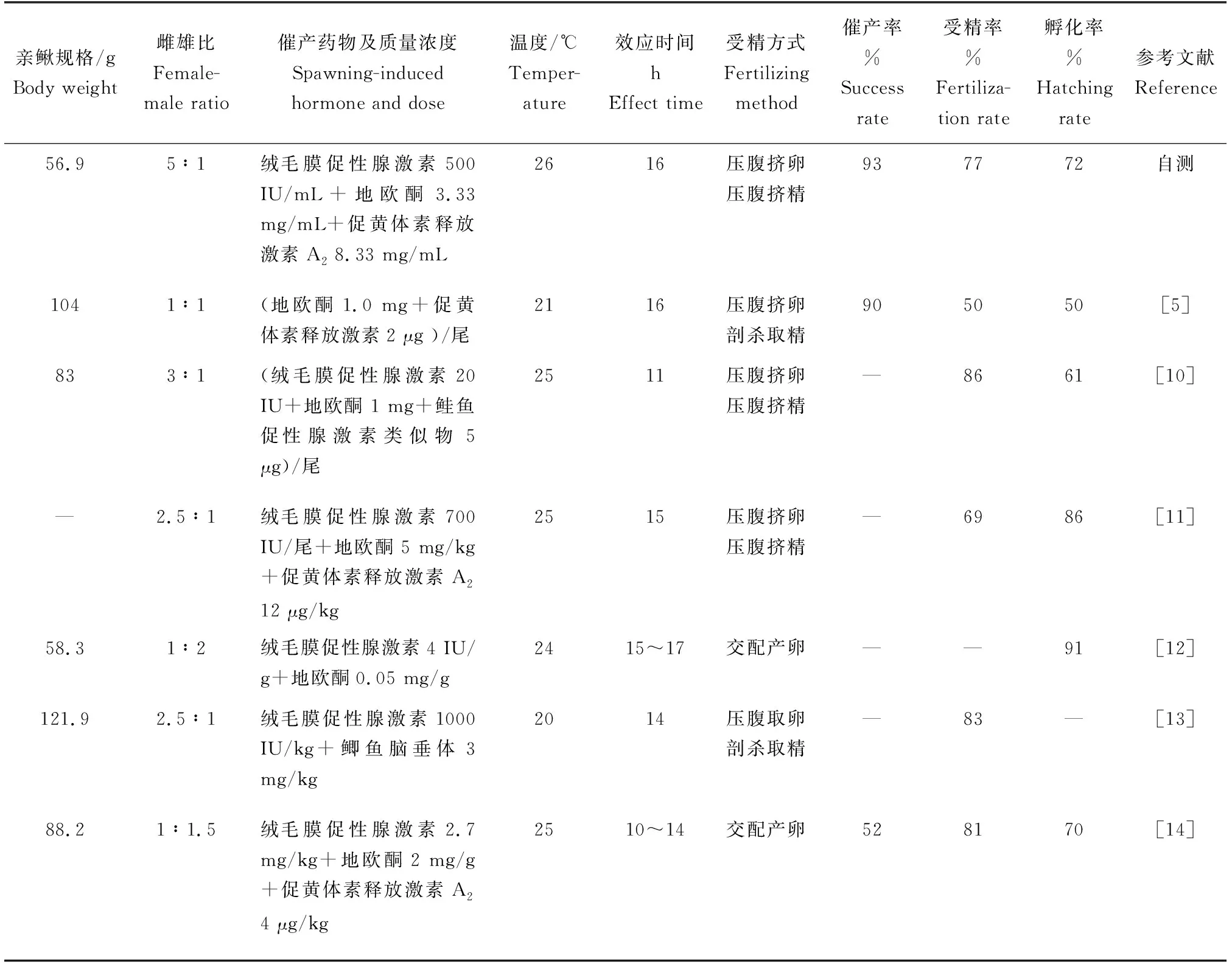

2018年5月24日—6月4日進行3個批次人工繁殖試驗,共催產雌鰍80尾、雄鰍19尾,在(26.0±1.0) ℃水溫下平均效應時間14.7 h,催產率(93.43±2.20)%,受精率(76.67±2.89)%,孵化率(72.33±5.51)%,獲得水花苗28.9萬尾(表1)。

2.2 胚胎發育

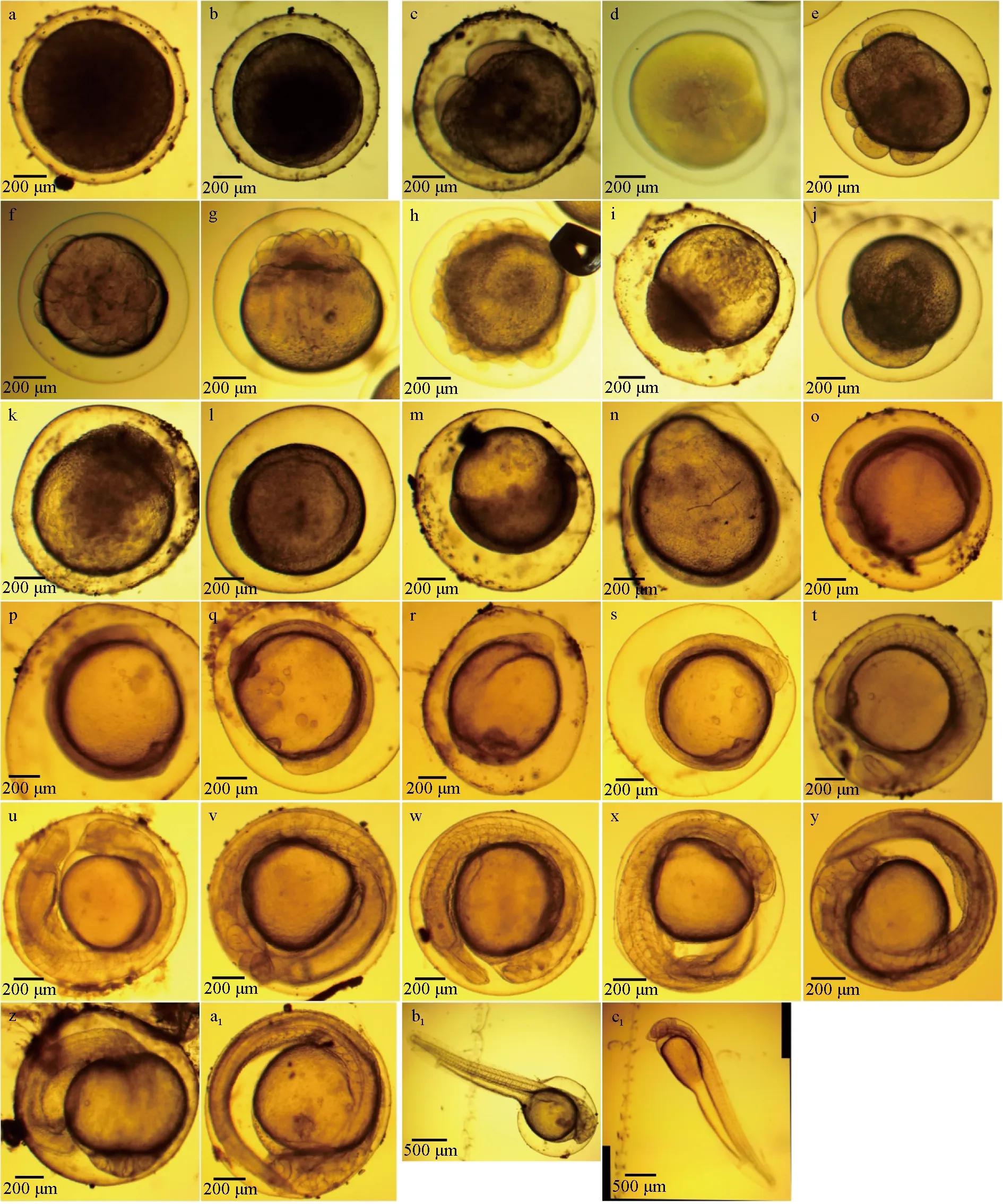

“贛紅1號”的成熟卵子為金黃色圓形,屬于端黃卵中的富質卵,細胞質分布均勻,極性不明顯,平均質量為343.6 μg/粒。受精卵為具有黏性的沉性卵,平均膜徑1052.49 μm。在受精卵和質膜之間有一層均勻的卵周間隙,平均厚度為72.32 μm(圖2a)。按照一般硬骨魚的胚胎階段劃分方法[8-9],受精卵在水溫(26.9±0.8) ℃、溶解氧≥8.25 mg/L、pH 8.2環境下,經歷7個階段29個時期,歷時26.42 h孵化出膜,完成胚胎發育成為前期仔魚。胚胎發育過程及各個階段主要形態特征見表2。

2.2.1 胚盤形成

受精后卵周間隙逐漸擴大,約0.57 h后原生質集中于動物極形成隆起狀半透明的胚盤(圖2b)。

2.2.2 卵裂

“贛紅1號”的卵裂方式為不完全卵裂中的盤狀卵裂。受精后0.93 h,動物極出現1道卵裂溝,將胚盤從中間分開,經裂形成2個大小相等的分裂球,進入2細胞期(圖2c)。受精后1.23 h,形成第2個卵裂溝,第2次分裂形成“2×2”排列的4個形狀相似的分裂球,進入4細胞期(圖2d)。受精后1.62 h,胚盤同時形成2個平行的卵裂溝,進行第3次分裂,形成“2×4”排列的8個分裂球,進入8細胞期(圖2e)。受精后1.92 h,同時形成2個卵裂溝進行

表1 “贛紅1號”繁殖統計Tab.1 Spawning statistics of “Ganhong No.1”

圖2 “贛紅1號”的胚胎發育Fig.2 Embryonic development of “Ganhong No.1”a.受精卵; b.胚盤形成; c.2細胞期; d.4細胞期; e.8細胞期; f.16細胞期; g.32細胞期; h.多細胞期; i.桑葚期; j.高囊胚期; k.低囊胚期; l.原腸早期; m.原腸中期; n.原腸晚期; o.神經胚期; p.胚孔封閉期; q.肌節期; r.眼基出現期; s.眼囊期; t.尾芽期; u.耳囊期; v.晶體出現期; w.耳石出現期; x.肌肉效應期; y.心跳期; z.尾顫期; a1.出膜前期; b1.出膜期; c1.初孵仔魚.a.fertilized egg; b.blastodisc formation; c.2-cell stage; d.4-cell stage; e.8-cell stage; f.16-cell stage; g.32-cell stage; h.multi-cell stage; i.morula; j.high blastula; k.low blastula; l.early gastrula; m.middle gastrula; n.late gastrula; o.neurula;p.closure of blastopore; q.myomere stage; r.eye primordia; s.optic sac; t.tail bud stage; u.auditory vesicle; v.crystal stage; w.appearance of otolith; x.musclar contraction stage; y.heart beating stage; z.tail fibrillation stage; a1.pre-hatching stage; b1.hatching stage; c1.newly hatched larva.

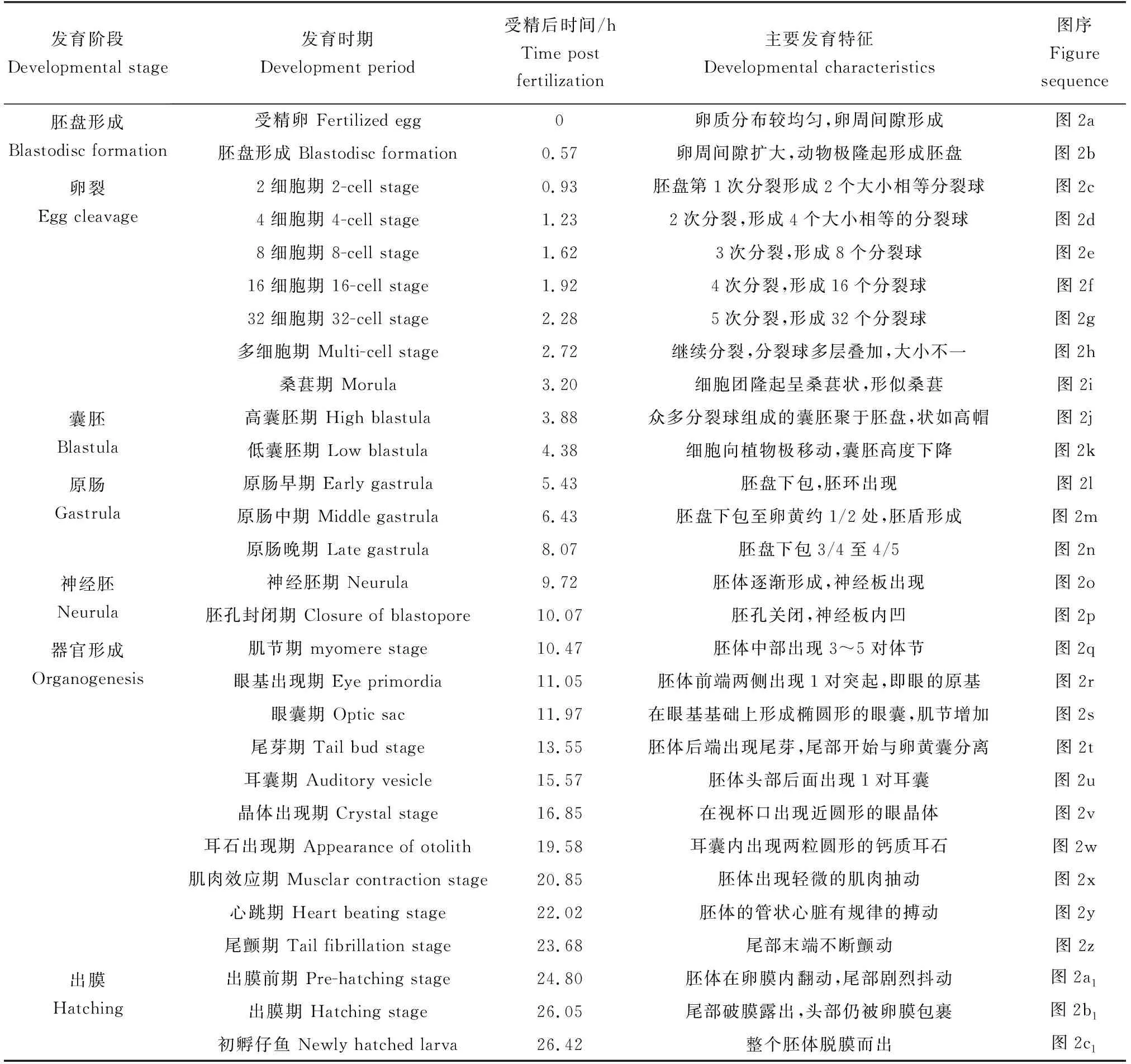

表2 “贛紅1號”的胚胎發育Tab.2 Embryonic development of “Ganhong No.1”

第4次分裂,形成“4×4”排列的16個分裂球,進入16細胞期(圖2f)。受精后2.28 h,胚盤進行第5次卵裂,形成32個分裂球,分裂球開始不規則排列,進入32細胞期(圖2g)。隨著胚盤繼續卵裂,2.72 h,形成大小不一、界限相對明顯的多個分裂球,進入多細胞期(圖2h)。分裂球持續分裂,細胞界限開始模糊、數量較多難以計數,呈現多層重疊排列,受精后3.20 h,在胚盤處形成桑葚狀的細胞團,進入桑葚期(圖2i)。

2.2.3 囊胚

動物極細胞繼續分裂,分裂球數量、層數進一步增多,受精后3.88 h,眾多分裂球組成的囊胚宛若一頂隆起的帽子覆蓋在胚盤上,進入高囊胚期(圖2j)。高囊胚后,動物極細胞向植物極移動,囊胚高度降低,受精后4.38 h,進入低囊胚期(圖2k)。

2.2.4 原腸

囊胚層細胞向植物極移動,胚盤下包,受精后5.43 h,胚環出現,進入原腸早期(圖2l)。胚盤繼續下包,受精后6.43 h,胚層細胞包裹卵黃的1/2,胚環一端隆起形成胚盾,進入原腸中期(圖2m)。受精后8.07 h,胚盤下包至卵黃3/4~4/5處,胚盾增長,胚體雛形出現,進入原腸晚期(圖2n)。

2.2.5 神經胚

受精后9.72 h,胚環前端膨大形成頭部,胚體逐漸形成,進入神經胚期(圖2o),此時期出現胚孔,胚體背部形成神經板。受精后10.07 h,進入胚孔封閉期(圖2p),胚孔閉合,胚層包住卵黃,神經板開始內凹,尾芽原基出現。

2.2.6 器官形成

胚體繼續發育,受精后10.47 h,胚體中部出現3~5對肌節,進入肌節期(圖2q)。出現肌節約0.58 h后,頭部兩側出現1對突起的眼基,為眼基出現期(圖2r);0.92 h后,眼基發育成橢圓形的眼囊,進入眼囊期(圖2s),此時肌節10~12對。受精后13.55 h,胚體后端腹面出現尾芽,稱為尾芽期(圖2t),眼囊中間內陷形成視杯,肌節增加到16對。受精后15.57 h,胚體頭部后端出現1對耳囊,稱為耳囊期(圖2u),尾部開始與卵黃分離。受精后16.85 h,在視杯口出現近圓形的晶狀體,稱為晶體出現期(圖2v)。受精后19.58 h,耳囊中出現2顆形狀相似、大小相等的鈣化耳石,進入耳石期(圖2w),此時尾鰭出現褶皺,胚體前端與卵黃囊連接處形成心臟原基。受精后20.85 h,胚體出現輕微的抽動,進入肌肉效應期(圖2x),胚體后半部分逐漸與卵黃分離,心臟原基發育成管狀心臟,周圍出現淺紅色流動血液。受精后22.02 h,管狀心臟開始有規律的搏動,進入心跳期(圖2y),平均搏動頻率54次/min。心跳期持續1.67 h左右,胚體尾部開始不斷無規則顫動,進入尾顫期(圖2z)。

2.2.7 出膜

受精后24.80 h,胚體在卵膜內頻繁轉動,伴隨著尾部的劇烈擺動,進入出膜前期(圖2a1)。出膜前期持續約1.25 h,卵膜在尾部的作用下破裂,胚體尾部首先破膜露出,進入出膜期(圖2b1),胚體頭部和卵黃仍在卵膜內,卵黃囊前端呈圓球狀,后端為細長棒狀。受精后26.42 h,尾部頻繁擺動使胚體頭部擺脫卵膜,整個胚體脫膜而出,成為初孵仔魚(圖2c1)。

初孵仔魚呈黃色半透明狀,肌節40節以上且器官清晰可見,平均全長3193.42 μm,肛前長2630.53 μm,體高688.69 μm。卵黃囊緊貼魚體,前端由圓球形拉伸成長橢圓形,平均長徑844.48 μm,短徑563.20 μm,后端呈細長棒狀,平均最寬210.88 μm,長1352.14 μm。心搏率72~85次/min,周圍淡紅色血液涌動明顯。腸管末端與身體近似垂直,消化道未貫通,多沉在水底,偶作不規則短距離沖游。

3 討 論

3.1 泥鰍人工繁殖方法比較

泥鰍1~2齡即可達到性成熟,生殖期4—10月均可產卵,養殖生產上以5—6月和9—10月為繁殖旺季,稱之為春繁和秋繁。泥鰍的催產藥物主要是絨毛膜促性腺激素和地歐酮,搭配促黃體素釋放激素A2或鮭魚促性腺激素類似物,用NaCl溶液將藥物稀釋到一定含量混勻后采取背部注射方式進行催產。根據親鰍規格和發育情況,親鰍雌雄比、催產藥物的劑量可酌情增減[5,10-14](表3),一般注射劑量為雌鰍0.2 mL,雄鰍減半。催產后效應時間隨環境溫度和性腺發育的不同而有所改變,依據泥鰍的生物學特性,效應環境溫度基本保持在20~26 ℃,效應時間11~18 h。受精方式以人工授精為主,雌鰍采取壓腹擠卵的方法,取精方法分為壓腹擠精和剖殺取精2種,剖殺取精的受精率在50%~83%,壓腹擠精受精率69.2%~86%。在雄鰍體質健康、性腺發育良好的情況下,采用壓腹擠精,可以在不降低受精率的前提下降低雄鰍死亡率。采用人工授精方式的臺灣泥鰍催產率可達90%以上,而自然交配方式的催產率僅有52%,根據生產觀察推測其主要原因是臺灣泥鰍體型較為粗壯,雌鰍和雄鰍很難完成相互纏繞的交配和受精過程,導致催產率降低,造成了親魚的浪費,而人工授精借用人力排出成熟的卵子和精子并使之混合受精,大大提高了催產率。2種孵化方式相比較,孵化桶孵化雖然操作相對復雜,優點是受精卵孵化率明顯提高,適合大規模生產。“贛紅1號”是大鱗副泥鰍的體色變異群體,兩者的人工繁殖方法相似,本試驗在團隊前期工作的基礎上,結合生產實際,采用親鰍雌雄比5∶1、壓腹擠精、孵化桶孵化的方式時,既能保持較高的受精和孵化率,又能減少雄鰍損耗,降低生產成本,提高生產效率。

3.2 “贛紅1號”及鰍科魚類胚胎發育特征

“贛紅1號”的胚胎發育經歷胚盤形成、卵裂、囊胚、原腸胚、神經胚、器官形成和出膜7個階段,與正常大鱗副泥鰍發育時序相同。“贛紅1號”的成熟卵子整體呈金黃色,大鱗副泥鰍的成熟卵子大多為橙黃色或淺黃色[15]。胚胎發育至心跳期“贛紅1號”的心跳搏動頻率達到54次/min,高于臺灣泥鰍的15次/min[5]。“贛紅1號”仔魚出膜時全身無黑色素,整個仔魚期體表呈半透明或金黃色,無明顯的黑色素出現。大鱗副泥鰍仔魚出膜時軀體或頭部出現少量黑色素[16],出膜后體表黑色素快速增多,至出膜后約12.5 h時,眼睛密布黑色素,肌體上下各出現一行黑色素[17]。隨著發育的進行,大鱗副泥鰍仔魚鰭、頭、軀體等部位出現大量黑色素,“贛紅1號”并無此現象。二者的差異表明“贛紅1號”體色是先天形成的,從胚胎出膜期即表現出與正常大鱗副泥鰍的不同。

表3 “贛紅1號”和臺灣泥鰍的人工繁殖方式Tab.3 The methods of artificial propagation in “Ganhong No.1” and loach P. dabryanus ssp. in Taiwan, China

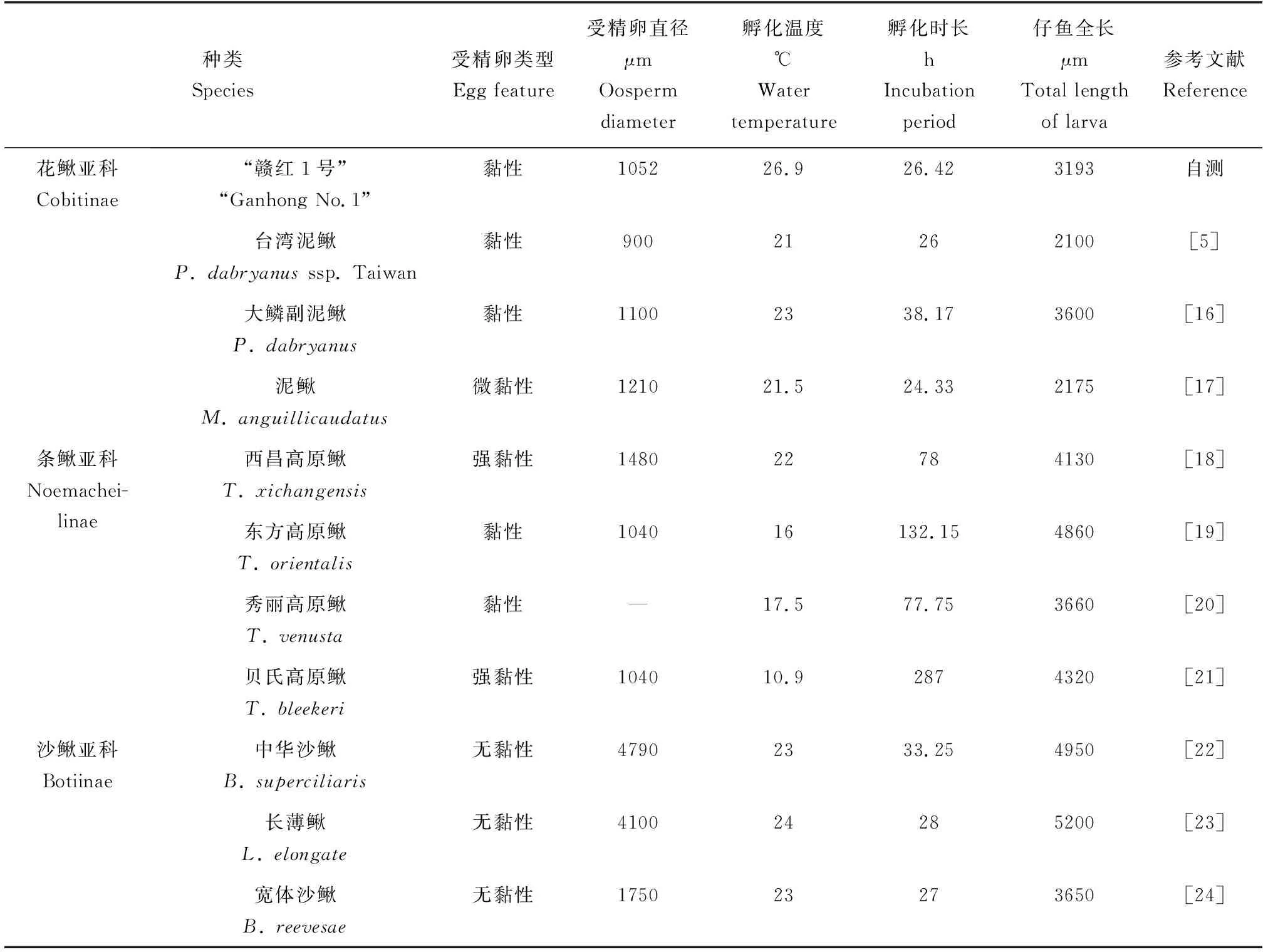

按照傳統分類方法將鰍科分為花鰍亞科、條鰍亞科和沙鰍亞科3個亞科[18],各亞科鰍類的胚胎發育劃分階段基本一致,但是其受精卵類型、發育時間和初孵仔魚形態特征有較大差異。由表4可見,“贛紅1號”和臺灣泥鰍[5]、大鱗副泥鰍[16]、泥鰍[19]同屬花鰍亞科,受精卵均為沉性卵,具黏性或微黏性,卵徑為900~1210 μm;條鰍亞科的西昌高原鰍(Triplophysaxichangensis)[20]、東方高原鰍(T.orientalis)[21]、秀麗高原鰍(T.venusta)[22]和貝氏高原鰍(T.bleekeri)[23]亦為沉性卵,具有黏性或強黏性,卵徑為1040~1480 μm;沙鰍亞科的中華沙鰍(Botiasuperciliaris)[24]、長薄鰍(Leptobotiaelongate)[25]和寬體沙鰍(B.reevesae)[26]受精卵則為無黏性的漂浮卵,卵徑為1750~4790 μm。綜合來看,沙鰍亞科的受精卵和出孵仔魚均為最大,條鰍亞科次之,花鰍亞科最小。受精卵的大小和初孵仔魚的全長呈正相關關系[27],“贛紅1號”的受精卵和初孵仔魚分別為1052 μm和3193 μm,介于臺灣泥鰍和大鱗副泥鰍之間,而與沙鰍亞科中長薄鰍受精卵和初孵仔魚的長度4100 μm和 5200 μm相差甚遠。

花鰍亞科和沙鰍亞科的胚胎平均孵化溫度高于條鰍亞科,而花鰍亞科和沙鰍亞科的胚胎發育時間為26~38 h,遠遠低于條鰍亞科的78~358 h。孵化歷時越長,初孵仔魚的器官分化程度越高,“贛紅1號”胚胎經26.42 h發育后初孵仔魚則通體透明無黑色素,出膜時器官發育程度較低,而貝氏高原鰍胚胎經約287 h的發育,仔魚出膜時器官發育程度較高,其口凹和肛門原基、鰓弓、胸鰭等器官原基已經形成,眼及身體出現大量黑色素,具備初步的視覺、運動能力。可能是因為各亞科鰍類的系統發育關系和長期演化過程中的適應性不同[28-29],或者與溫度[30]、溶解氧[31]等的外部環境有關。

本試驗結果表明,“贛紅1號”采用親鰍雌雄比5∶1、壓腹擠精、孵化桶孵化的方式可以達到良好的人工繁殖效果。其體色與自身遺傳有關,與正常大鱗副泥鰍比較兩者卵子類型、胚胎發育時序均相似。

表4 不同亞科鰍類的受精卵、胚胎發育和仔魚比較Tab.4 The comparison of fertilized eggs, embryonic development and larvae of loach in different subfamilies