論惠安木雕藝術創作的發展之路

文 陳寶明

有史書記載,惠安雕刻藝術最早起源于唐朝,興盛于明清,漫長的發展之路涌現出一大批優秀的雕刻藝術家,同時也誕生了許多杰出的作品,造詣深厚。為了將惠安木雕藝術的發展之路呈現在世人面前,展示惠安木雕的風采,為惠安木雕的發展與傳承揭開新篇章,本文通過對惠安木雕藝術的發展之路進行論述,總結了惠安木雕的特色,具體闡述如下。

一、惠安木雕藝術的起源與發展

惠安木雕歷史悠久,最早源于中原文化的雕梁畫棟,又吸收了異域的宗教內涵,融合了福建閩南地區的民俗習慣,經過不斷演變后,雕刻內容轉變為神佛、花鳥、吉祥圖案等,形成了一種古樸、自然的南派雕刻藝術風格。

在唐朝,政治文化中心的南遷使得惠安木雕得以發展,由于唐朝盛行佛教,因此惠安木雕藝術也逐漸應用于寺廟建筑及佛像的雕刻,且隨著技藝的不斷精進,雕刻也越來越細致。

發展到宋、元時期,惠安木雕的藝術逐漸成熟,木雕工藝表現也由最初的簡單到煩瑣、粗到細、拙到精。目前,業內還留有宋代張士遜雕刻的妙音鳥雕塑,可謂是精美絕倫的藝術品,不僅具有細致精妙的形態,還結合了宗教文化,是古代藝術的典型作品。還有在元代建造的吊筒等大型構造組件。

到了明、清時期,惠安木雕藝術達到了巔峰時期,藝術風格也由原先的粗獷流暢轉變為精雕細琢。清光緒年間的木雕大師王益順設計雕刻了具有各種精美圖案的藻井,并受到多個寺廟的追捧,留下了一大批藝術瑰寶。惠安木雕的發展也由小眾走向大眾,形成了專業的團隊,此時惠安木雕文化得以興盛,廣泛應用于各類建筑部件及佛寺裝飾。

改革開放時期是惠安木雕發展的轉折點,日本的墓園碑雕刻業務使得惠安雕刻開辟了新的發展道路,從原來的附屬建筑業,轉型為獨立的雕刻產業,從原來的手工創作,到大型的機械作業,逐步形成了工業化的流水線,加速了惠安木雕的發展,同時開拓了更大的市場。

從2000年至今,在中國工藝美術協會的支持下共開展了多次全國性的雕刻大賽,無數中外藝術家參賽交流,當代的惠安木雕藝術不僅保留了傳統的工藝特色,還結合了西方雕刻元素,做到了跟隨時代發展,形成了多元化的雕刻藝術,并在2007年8月被列入福建省第二批省級非物質文化遺產名錄。

二、惠安木雕的藝術特色

惠安木雕是惠安人民智慧的結晶,承載著濃厚的文化內涵,經過幾千年的發展,惠安木雕逐漸形成了自己的風格,塑造出了自己的藝術特點,在我國雕刻藝術界獨樹一幟,主要具有雕刻精美、細微煩瑣、生動形象等特點,其中惠安木雕制成的人物神態惟妙惟肖,衣物雕刻細致、紋理清晰、造型獨特。惠安木雕的發展促使我國木雕產業迅速發展,形成了一道獨特的民間文化景觀。

惠安木雕的應用覆蓋面十分廣泛,有建筑部件、寺廟裝飾等,且雕刻題材豐富,有宗教信仰、歷史傳記、神話故事等,其豐富的題材與廣泛的應用也是惠安木雕能盛行并流傳至今的主要因素。每個時期的雕刻內容都與人們的日常生活貼近,反映了當時人們的生活常態,滿足了人們的精神需求。

惠安木雕注重的雕刻造型,每件作品的比例及造型均井井有條,將多種元素融合并使其充滿生機,真實地反映了雕刻的特點,同時木雕層次分明,給人們帶來了不同的視覺體驗。

惠安木雕選材種類多樣,一般有黃楊木、龍眼木、檀香、花梨木、象牙木、松木、樟木等,由于木材的材質不同,對雕刻的手法要求也不同,因此雕刻費時、費力。只有雕刻者技藝精湛,所選木料材質合適,才能使雕刻精美流暢,所雕作品視覺效果佳。

三、惠安木雕的未來發展

惠安木雕富有強烈的民族、內涵,以及鮮明的藝術性與豐富的表現手法,是我國南方雕刻藝術的典型代表。惠安木雕藝術的發展源于人們智慧的積累,源于藝術家的不斷創造,未來惠安木雕藝術仍要保存其獨有的文化特色,同時吸收國外經典雕刻藝術的優點,加大宣傳力度,使更多人了解惠安木雕,使更多人關注到惠安木雕藝術,結合古典與現代、東方文化與西方文化,走出屬于惠安木雕的獨特道路。

惠安木雕自形成發展至今的千年中,以傳統文化為主體,雕刻題材從建筑部件到寺廟裝飾,從花鳥衣飾到人物雕塑,均惟妙惟肖,精美絕倫,隨著惠安木雕藝術的不斷發展,逐漸吸取了閩、越、海洋等風格,逐步流傳于臺灣及海外部分區域,受到了東南亞人民的廣泛認可,為我國傳統文化的傳播與發展做出了巨大的貢獻。

惠安木雕的發展之路是福建地區從古至今民間藝術發展的縮影,惠安木雕藝術家運用自己的創造力為我們留下了含有文化底蘊、種類多樣的木雕藝術品,從應用的類別來看主要包括建筑裝飾,如房梁、窗格等,具有古典華麗的特點;家具雕刻,如人們日常生活中常用的桌、椅、屏風等;工藝品雕塑,如人物雕塑、花鳥等。

現今惠安木雕已經形成了富有傳統藝術氣息的獨特產業,從原有的手工雕刻發展到多元化的工業生產,為不同人群提供了不同的價值。惠安木雕的發展之路,也是南派雕刻藝術發展的縮影,惠安木雕未來的發展仍然需要眾多雕刻藝術家不斷挖掘、保護、弘揚,對豐富和完善我國的雕刻藝術具有現實和深遠的意義。

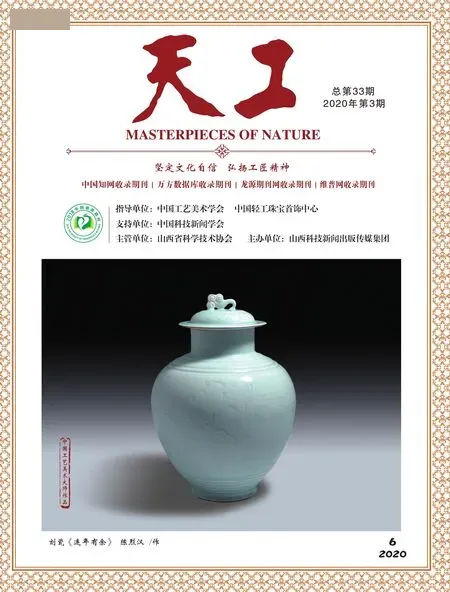

《五祖雄風》