足底內側逆行皮瓣聯合VSD 修復足底前內側缺損的療效觀察

張前進 肖燦(通訊作者) 林偉 劉建疆 盛美櫻

(1 蘇州大學附屬第一醫院燒傷整形科 江蘇 蘇州 215006)

(2 蘇州大學附屬第一醫院口腔科 江蘇 蘇州 215006)

足底前內側是足部主要負重區域之一,該處因外傷、感染、潰瘍、皮膚腫瘤切除后等形成的創面,常伴有皮膚軟組織缺損和肌腱、關節囊、骨外露。對于創面面積較小的缺損,可以直接縫合;但對于缺損面積較大,不能直接縫合的創面,則需行皮片移植或皮瓣轉移覆蓋創面。足底內側逆行皮瓣以足底內側動脈為蒂,質地耐磨,可以滿足較大面積的足底前內側皮膚軟組織缺損修復需要。足底內側皮瓣供區為足底中部非負重區,皮瓣深面的跖腱膜可與負重區很好的貼附而減少皮瓣的活動,保持足的穩定。在此基礎上采用足底內側逆行皮瓣聯合VSD 修復8 例足底前內側皮膚軟組織缺損,取得了滿意效果,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

于2017 年8 月—2019 年8 月,收集我科采用足底內側逆行皮瓣聯合VSD 修復足底前內側皮膚軟組織缺損病例共計8 例,其中男6 例,女2 例:年齡32 ~65 歲,平均年齡42.8 歲,受傷部位:左側3 例,右側5 例。足底前內側皮膚軟組織缺損面積為2.1cm×4.3cm ~4.1cm×6.5cm。肌腱外露6 例,肌腱合并骨外露1 例。

1.2 手術方法

1.2.1 清創 給予患者持續硬膜外麻醉,患側大腿根部置氣囊止血帶。距離創緣皮膚約0.5cm 切開,去除無活性皮膚軟組織及壞死組織,修復肌腱,創面以稀碘伏、0.9%氯化鈉溶液、過氧化氫溶液反復沖洗3 次,術者更換手套器械,徹底止血。根據創面大小,將修剪好的VSD(武漢維斯第醫用科技股份有限公司)覆蓋于創面上,半透膜封閉創面,連接負壓引流,檢查無漏氣,持續模式壓力控制在-50mmHg(1mmHg=0.133kPa)[1],1 周后去除敷料觀察創面,若創面有新生肉芽,無明顯感染壞死組織,可進行足底內側皮瓣轉移修復,若仍有壞死組織,需再次進行清創、VSD 治療,直至創面出現新生肉芽組織且無感染。

1.2.2 二期行皮瓣移植 ①術前皮瓣設計:術前采用彩色多普勒血流探測儀對患者的足底內側動脈走行進行定位,確定皮瓣血管蒂位置及足底內側動脈暢通。皮瓣軸線為舟骨結節至第一、二跖骨頭連線中點連線。采用逆行法設計皮瓣大小,大于受區創面約15%;②手術操作:常規消毒鋪巾,患側大腿根部置氣囊止血帶。創面清創,以大量稀碘伏、0.9%氯化鈉溶液、過氧化氫溶液反復沖洗創面3 次,1/1×105腎上腺素創面外敷止血。術者更換手套及手術器械。沿皮瓣上緣切開皮膚、淺筋膜、深筋膜至踇展肌表面,在拇展肌表面掀起皮瓣找到從肌間隙內發出的供應皮瓣的皮支血管,沿皮支血管向近端探查,見血管皮支來源于足底內側動脈淺支,結扎淺支血管向足背發出的分支,向下探查到淺支與深支匯合點,在踇展肌與趾短屈肌間找到足底內側動脈深支。切開皮瓣下緣,暴露足底內側動脈深支走形,由近向遠結扎沿途發出的肌支至旋轉點附近,并將血管蒂主干與足底內側神經分離,神經原位保留。結扎足底內側動脈近端,由近及遠掀起皮瓣,形成逆行足底內側皮瓣。將蒂部與受區間的皮膚切開,明道轉移至第一趾跖關節負重區創面,創緣間斷縫合。皮瓣下及肌間溝內留置負壓引流管一根。同側大腿取中厚皮片覆蓋在右足底取皮瓣后的皮膚缺損創面。植皮區及皮瓣表面予VSD 材料覆蓋,半透膜封閉檢查無漏氣,持續模式壓力控制在-80mmHg[2],皮瓣表面保留一大小約1cm×1cm 觀察窗觀察皮瓣血運、測皮溫。

1.3 術后處理

術后予測皮瓣皮溫、預防感染、抗凝、解痙等治療,1 周后去除敷料觀察創面。

1.4 術后隨訪

術后定期隨訪8 例患者6 ~12 個月,觀察并記錄皮瓣外觀、色澤、質地、運動功能及供區移植皮片色澤、存活情況,并測定皮瓣兩點分辨覺,調查患者治療效果滿意度。

2.結果

8 例患者足底前內側皮膚軟組織缺損均得到修復,皮瓣存活率100%,其中1 例供區移植皮片點狀壞死,換藥對癥治療后好轉。皮瓣顏色、質地、厚薄與受區近似,不需二期行皮瓣修整術。術后隨訪6 ~12 個月,皮瓣外觀不臃腫,色澤可,質地優良,感覺良好,皮瓣兩點分辨覺恢復至10 ~17mm,平均13mm,皮片全部存活,患者患足負重及行走佳,修復后效果滿意。

2.1 典型病例

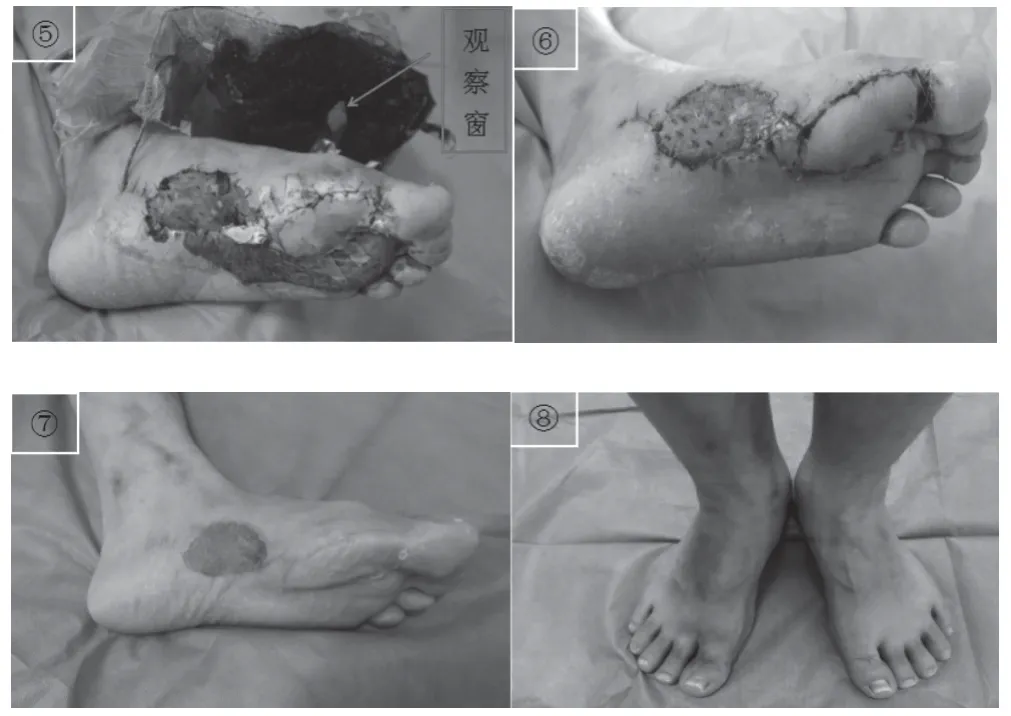

患者,男,39 歲,因“左足底前內側反復破潰2 年余”入院。查體:左足底前內側可見一大小2.3cm×4.2cm 潰瘍,創面干燥,黃色痂皮覆蓋,無明顯滲出,皮溫不高,無明顯壓痛,足趾活動正常,左足感覺稍減退,末梢血運可。入院診斷:左足底前內側慢性潰瘍。清創后缺損約為2.8cm×5.5cm,創面可見肌腱外露,予VSD 材料覆蓋負壓吸引,1 周后打開VSD 覆蓋材料,創面紅潤,無明顯感染,二期手術切取左足底內側皮瓣大小約3cm×6cm,供區中厚皮片覆蓋。術后皮瓣、皮片均存活。術后隨訪9 個月,皮瓣外觀不臃腫,色澤可,質地優良,感覺良好,皮瓣兩點分辨覺為10mm,患足負重及行走佳,患者對修復后效果滿意。見圖1。

圖1 典型案例

3.討論

1993 年Fleischmann 等[3]首次將傳統負壓引流與現代封閉性敷料相結合,此新型引流技術首先被應用于治療感染創面并取得顯著效果。1994 年裘華德教授率先從國外引入負壓技術,并研發出VSD 技術和裝置,目前已廣泛應用于普通外科、骨科、燒傷科并取得良好效果。對于足底內側一期清創后的創面,應用VSD 材料覆蓋后,可以有效阻斷外界環境中病原微生物的侵襲感染[4];持續模式負壓吸引,壓力控制在-50mmHg,有利于減少創面分泌物,減輕水腫,改善局部血運[5],促進創面肉芽組織生長,為二期皮瓣轉移打下良好的基礎;且減少換藥頻率,避免換藥疼痛不適,便于護理。對于足底前內側二期皮瓣轉移、供區植皮術后,應用VSD 材料覆蓋后,仍可起到有效阻斷外界環境中病原微生物侵襲感染的作用;持續模式負壓吸引,壓力控制在-80mmHg,有以下優點:①促進創基血管化,固定皮片[6-7],提高皮片成活率,縮短創面愈合時間[8];②有利于足底內側皮瓣血流灌注,減輕皮瓣水腫,徹底清除皮瓣與受區腔隙內的滲液,阻止死腔的形成。

對于足底前內側皮膚軟組織缺損,若缺損面積較小,可以直接縫合;但對于缺損面積較大,不能直接縫合的創面,有以下修復方式:①皮片移植,但皮片不能滿足足底前內側作為負重區耐磨擦的要求;②游離皮瓣,顯微技術水平要求高,手術時間明顯延長,血管吻合口容易形成血栓,且易損傷主干血管;③穿支皮瓣及筋膜組織瓣,遠端血供較差,且對供區損傷大;④遠位帶蒂皮瓣,皮瓣外觀不佳,質地差、不耐摩擦,且手術難度大。所以以上4 種方式均不能較好地滿足修復足底前內側皮膚軟組織缺損。但是足底內側逆行皮瓣與足底前內側皮膚軟組織同源性一致,能滿足足底前內側作為負重區抗壓耐磨、有感覺、血供可靠的要求,手術操作簡單,術后皮瓣存活率高,故足底內側逆行皮瓣是修復足底前內側皮膚軟組織缺損的首選方式。足底內側皮瓣自1983 年首次報道應用至今,因其耐磨能力強、攜帶皮神經能恢復皮瓣感覺和供區創傷小等特點已在臨床得到廣泛應用[9]。

足底內側逆行皮瓣的解剖學基礎:足底內側逆行皮瓣血供主要來源于足底內側動脈及其分支血管[10],足底內側動脈于拇展肌的起點深面起源于脛后動脈,走行于拇展肌和趾短屈肌之間,其末端在拇展肌與第1 跖骨頭近側與趾底動脈形成吻合弓,且其末端發出的分支同來自于足背動脈的足底深支及來自于足底外側動脈的足底動脈也形成豐富的吻合弓,這些吻合弓可增加足底逆行皮瓣血管蒂的長度,且提供可靠血供。足底內側動脈及其主要分支都有1 條或2 條靜脈伴行,是皮瓣血流的回流靜脈[11]。隱神經終末支、足底內側皮神經的內側支和足背內側皮神經的內側支是足底內側逆行皮瓣的支配神經。足底內側逆行皮瓣的皮膚軟組織結構同足底前內側皮膚軟組織結構一致,皮瓣血運可靠,切取部位隱蔽,在非負重區,不影響足部負重,手術損傷小,切取的足底內側動脈為非主干血管,對足部血液供應影響小。目前所報道的最大足底內側逆行皮瓣切取面積為12cm×7cm[12],可以滿足修復足底前內側皮膚軟組織缺損。

綜上所述,足底內側逆行皮瓣聯合VSD 修復足底前內側皮膚軟組織缺損,操作簡單,減少感染,手術效果確切,與修復組織質地一致且耐磨性好,術后患者患足感覺、負重及行走佳,值得推廣應用。