早期良肢位擺放對腦梗死患者偏癱側肢體的影響分析

丁蕾 黃嫕 王麗蓉

(上海市市東醫院神經內二科 上海 200433)

腦梗死,別名為缺血性腦卒中,是一種嚴重的腦血管疾病[1]。臨床中腦梗死患者容易并發偏癱癥狀,其致殘率高達85%[2]。本次研究主要目的為探究腦梗死側肢體偏癱患者應用早期良肢位擺放護理方案的效果,詳情如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取了2018 年1 月—2020 年2 月在我院住院治療的50 例腦梗死偏癱患者為研究對象。將采用常規護理方案的25 例患者劃分為常規護理組,將采用早期良肢位擺放方案的25 例患者劃分為良肢擺放組。其中常規護理組男女比例為14/11;平均(63.57±3.29)歲。良肢擺放組男女比例為13/12;平均(63.82±3.37)歲。良肢擺放組與常規護理組的患者基礎資料無統計學差異(P>0.05),可進行比較。本次研究通過本院倫理標準委員會的批準,所有患者知情且同意參與本次研究。

1.2 納入與排除標準

納入標準:經診斷患者病情符合腦梗死偏癱的相關診斷標準;患者均處于腦梗康復期。排除標準:溝通困難患者,認知功能缺陷患者。

1.3 方法

常規護理組的護理方案為常規護理,用藥指導等基礎護理措施為主要實施內容。

良肢擺放組的護理方案為早期良肢位擺放,方案內容:(1)仰臥位,患者面部需朝向偏癱側,頭頸下側及偏癱側肩胛骨下側均為墊枕的放置部位,同時將患者兩側肘關節部位略微彎曲擺放,患者手心朝上,其手指以外展狀態放置,若患者手指無法正常伸展,可采用細砂布袋對手指壓迫強制指部關節外展,同時還需將枕頭分別放置于患者膝關節及臀部下側,將硬墊放置于腳踝關節下側,防止患者髖關節外旋展開;(2)偏癱側臥位,頭頸下側為墊枕的放置部位,打開患者肘關節,伸展擺放患者偏癱一側的肩胛骨關節,伸展擺放方向為面部前側,同時反向伸展患者腕關節,患者上肢與軀干整體需保持90°角,其偏癱側下肢大腿自然伸展,良肢側下肢及膝關節微曲,患者背后、膝關節及髖關節下側均為墊枕放置部位,為患者提供支撐;(3)健肢側臥位,將枕頭放置于患者頭頸下側,其健肢側上肢可隨意擺放,同時向前伸展擺放患者偏癱側上肢,偏癱側上肢下側為墊枕放置部位,使患肢保持懸空,伸展擺放患者健康側下肢髖關節,且膝關節屈曲程度略微增加,方便偏癱側下肢進行擺放,偏癱側下肢膝關節及髖關節微曲放置,其下側均為墊枕的放置部位,患者軀干整體需保持放松。

1.4 觀察指標

采用Fugl-Meyer(FMA)方法對常規護理組與良肢擺放組患者護理前后的偏癱肢體運動功能進行評估。采用改良Barthel 指數(MBI)對兩組患者護理前后的日常生活自理能力進行評估。

1.5 統計學方法

使用SPSS24.0 統計軟件處理數據,FMA 及MBI 評分均為計量資料,以均數±標準差(±s)表示,行t檢驗,P<0.05為差異顯著。

2.結果

2.1 常規護理組與良肢擺放組護理前后的FMA 及MBI 評分

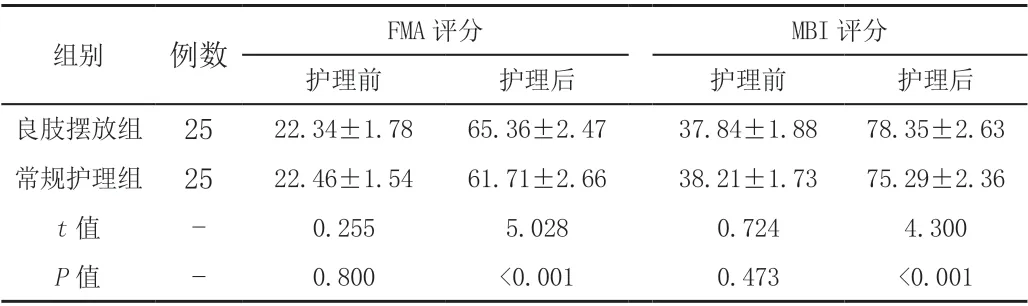

護理前兩組患者FMA 及MBI 評分差異無統計學意義(P>0.05),護理后良肢擺放組FMA 及MBI 評分均高于常規護理組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 常規護理組與良肢擺放組患者的FMA 及MBI 評分比較(±s,分)

表1 常規護理組與良肢擺放組患者的FMA 及MBI 評分比較(±s,分)

組別 例數 FMA 評分 MBI 評分護理前 護理后 護理前 護理后良肢擺放組 25 22.34±1.78 65.36±2.47 37.84±1.88 78.35±2.63常規護理組 25 22.46±1.54 61.71±2.66 38.21±1.73 75.29±2.36 t 值 - 0.255 5.028 0.724 4.300 P 值 - 0.800 <0.001 0.473 <0.001

3.討論

在現代醫學理論中,腦梗死偏癱患者的恢復效果與其偏癱肢體功能的恢復情況密切相關[3]。本次研究主要采用早期良肢位擺放方案從仰臥位、偏癱側臥位及健肢側臥位三個方面對患者進行干預。

早期良肢位擺放方案在腦梗死偏癱患者臨床護理中具有較好的應用效果,可以有效抵抗偏癱性痙攣,對患者踝關節、膝關節以及肩關節的分離性運動進行抑制[4]。通過墊枕對患者進行體位擺放可有效對患者進行隔離保護,護理人員可輔助患者規范進行良肢擺放操作,定期進行臥位更換,使患者身體充分伸展開,促進患者偏癱側肢體功能恢復,且還可以有效降低壓瘡的發生概率,對患者的病情恢復有利[5]。在本次研究中護理后良肢擺放組FMA 評分及MBI 評分均高于常規護理組,差異具有統計學意義(P<0.05),說明早期良肢擺放方案可以有效促進患者偏癱側肢體功能快速恢復,提高患者日常生活自理功能。

綜上所述,早期良肢擺放方案在腦梗死偏癱患者的臨床護理中表現良好。