針對某水電站技改工程的研究

劉輝

(神華四川能源有限公司,四川 成都 610011)

某公司二級站于2008年5月經歷“5.12”大地震,于2013年7月經歷“文家溝”特大泥石流災害。現在的整個綿遠河河床平均有約20m深,全部是不穩定的泥石流堆積體,局部達到70~80m。鑒于上述情況,考慮電站多次受災的特殊性,本著臨時兼顧“長久”的設計理念,本文重點研究了黃水河臨時取水樞紐處渡槽消能設施的設計。

1 工程概況

1.1 工程概況

電站位于綿竹市清平鎮境內綿遠河上游,總裝機容量2.3萬千瓦,共4臺機組(其中一級站2×4000kW,二級站2×7500kW)。電站屬無調節徑流式水電站,兩級電站分別距綿竹市區48、39km。黃水河原取水樞紐位于黃水河渡槽上流130.0m處的黃水河干流上,壩長22.5m,最大壩高4.95m。通過128.5m的黃水河引水隧洞,引用流量3.0m3/s,作為補充水源進入3號隧洞末端。

1.2 工程現狀

電站地理位置比較特殊,它位于龍門山地震帶,地處2008年“5.12”大地震震中的映秀與綿陽青川、北川之間。2008年地震時二級站廠房下游(綿竹河與雍家溝交匯處)出現斷裂帶,斷裂帶寬約1~2m。

1.3 工程任務

本報告主要根據黃水河“6.26”受損實際情況,分析其破環原因同時結合國內已建工程的實例,研究黃水河過水箱涵溢流面及消能設施的改造恢復的可行性方案。

2 工程改造建筑物布置

2.1 工程等別和標準

水電站為引水式電站,工程以發電為主,電站裝機23MW,根據《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2017)等指標,二級水電站為小(一)型水電工程,工程等別為Ⅳ等,其永久性主要建筑物(引水發電建筑物、取水口等)按4級設計,次要建筑物按5級設計。

2.2 黃水河取水樞紐現狀及整改原因

2.2.1 現狀情況

二級電站地理位置比較特殊,它位于龍門山地震帶,受“5.12”地震次生災害及綿茂公路工程建設棄渣影響,2018年主汛期來勢兇猛的超設計標準洪水中夾雜著大量的泥石流,極大地削弱了電站各水工樞紐的防汛能力,含有大量泥石流的洪水將渡槽下游壩面破壞并使鋼筋外漏,同時,2017年修復的消能設施直接被洪水沖走,渡槽下游保護結構受損嚴重,渡槽下游抗沖能力變弱。

2.2.2 工程布置情況

二級水電站位于綿竹市漢旺鎮清平鄉以上河段。該電站上接一級水電站尾水,為引水式徑流電站。電站廠區位于綿遠河右岸黑灘子處,距綿竹市38km,距上游一級電站廠房8.0km。電站由清水河取水樞紐、3號輸水隧洞、黃水河取水樞紐、黃水河渡槽、4號輸水隧洞、廠區樞紐六部分組成。清水河取水樞紐位于清水河干流上,取水樞紐為底格欄柵壩,壩長35.0m,最大壩高15.7m。庫水經3號隧洞、黃水河渡槽、4號隧洞、壓力前池和壓力鋼管至二級水電站廠房;黃水河取水樞紐位于黃水河渡槽上游130.0m處的黃水河干流上,壩長22.5m,最大壩高4.95m。通過128.5m的黃水河引水隧洞,引用流量3.0m3/s,作為補充水源進入3號隧洞末端。電站設計水頭221.0m,引用流量8.0m3/s,裝機2×7500kW,年發電量約7000萬kW·h。

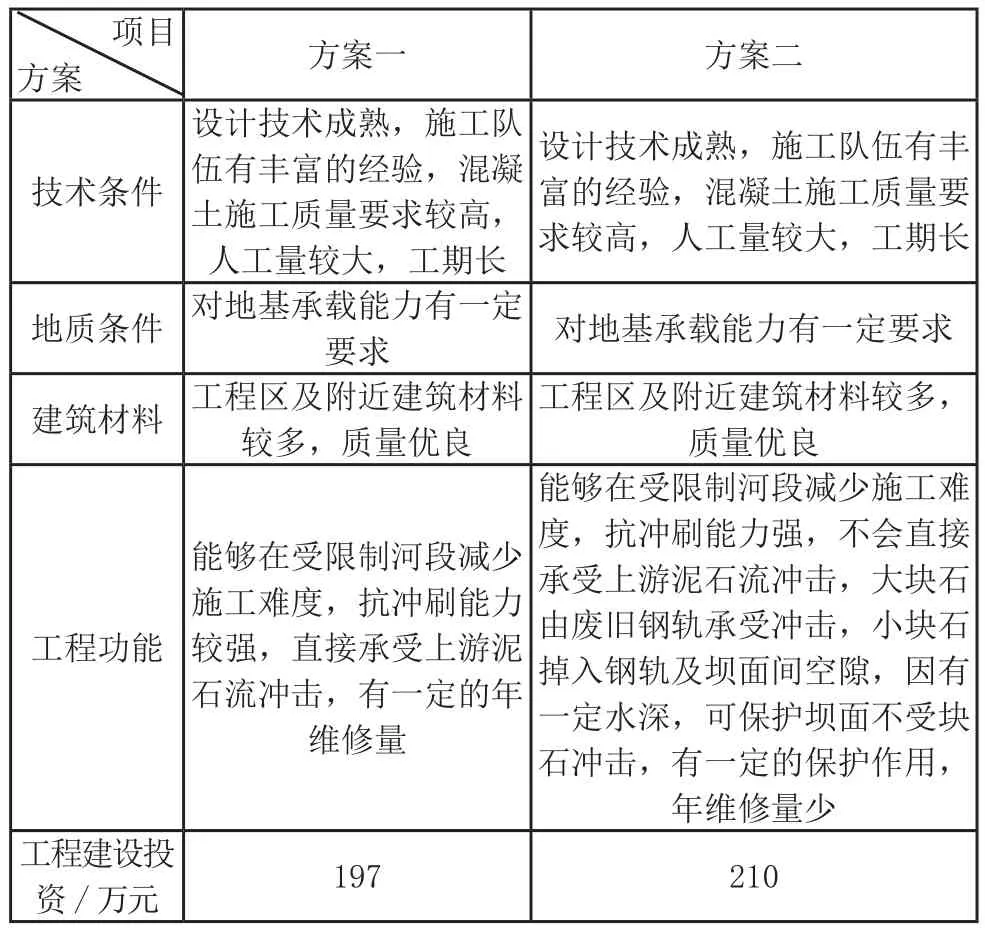

表1 技術、經濟比較表

2.2.3 黃水河主要建筑物修復方案比選

存在的問題:黃水河過水箱涵溢流面損毀。原因分析及主要結論:2017年過水箱涵溢流面修復采用下部鋼筋石籠+表層50cm鋼筋混凝土的形式,經現場踏勘,過水箱涵現狀與去年修復前的現狀一致,主要破壞了修復設施。經過破壞分析,由于特大洪水來勢快且流量大,鋼筋籠下部為砂卵石基礎,由于往年受投資限制,防沖深度一直未達到設計要求,2018年的超標洪水在下游不斷沖刷,逐步形成破壞面,導致整個鋼筋石籠基礎不穩向下游滑移破壞。由于鋼筋石籠與面板鋼筋整體連接,整個面板與鋼筋石籠整體破壞損毀。

綜上所述,得出如下結論:(1)產生破壞的主要是超標洪水淘刷基礎,基礎沉降導致修復鋼筋石籠及面板整體破壞;(2)過水箱涵整體穩定性是可靠的,但是,在下部掏空及水流長期作用下,存在破壞的風險較大。(3)經現場踏勘,超過2m以上的巨石基本未產生位移,隨水流向下滾動的石塊主要為2m以下的石塊。

修復方案一。采用下游修筑攔砂壩(至基礎),渡槽下游保護壩面采用50cm厚抗沖耐磨混凝土,同時在壩表面鋪設廢舊鋼軌,增加壩體表面的抗沖耐磨強度及結構的剛度。廢舊鋼軌間距為30cm,表面略高于壩體混凝土表面0.5cm。

修復方案二。采用下游修筑攔砂壩(至基礎)+框格梁加廢舊鋼軌防護的結構形式進行過水箱涵的加固。渡槽下游壩體采用抗沖耐磨混凝土進行修復,同時,在攔砂壩基礎上設置3排直徑為1.2m的柱子,柱子外側用鋼板進行保護,在柱子上設置橫梁,廢舊鋼軌鋪設在橫梁上,鋼軌順水流方向坡度為1:3.0,鋼軌中心間距為35cm,此方案鋼軌與壩體表面有一定距離,大于30cm的石頭會經鋼軌順水流沖入下游,不會危及壩體表面結構穩定,小于15cm的沙石會掉入鋼軌與壩體表面的空間,但由于此空間在洪水時會有一定的水深,對壩體表面的結構也會有一定的保護,不會對壩體混凝土造成結構上的破壞。

方案比較:(1)充分利用當地建筑材料。設計時,材料的選擇盡可能利用當地建筑材料。回填料可以充分利用工程河道開挖料,采挖運輸方便,又可以結合河道疏浚。河道內塊卵石料儲量較為豐富,能夠部分滿足工程需要。(2)考慮施工隊伍特點,確保工程質量。設計時考慮施工隊伍特點,本工程結構設計較為簡單,對施工隊伍的專業化要求均不高。嚴格施工管理,加強工程質量監督,可確保工程質量。(3)適應黃水河工程改建需要。設計遵循國家及地方有關規程、規范和條例,結合本工程短期需求和長遠運行目標,保護結構穩定和提高經濟效益。(4)改善河床行洪能力。因勢利導順應河道河勢特性,改善局部險工險段的行洪防洪能力,控導河勢朝有利方向發展,有利于后期工程管理。

根據工程場地的地形地質條件、建筑材料條件、工程造價和當地的施工技術水平,初擬以上兩種方案進行比較。兩種形式均主要利用當地材料,施工技術要求不高,具有較強的適應性和可比性。

經表1綜合技術、經濟等方面比較可知:

(1)施工技術:施工技術要求相當。

(2)工程投資:兩種方案混凝土用量相差不大,工程造價相當,方案二略高。

(3)功能性:均能滿足防洪及結構穩定要求,方案二保護作用更強,會避免壩面直接受上游泥石流的沖擊,年維修費用較低。

根據上述比較成果,結合工程河段地質條件、地形條件、場地條件、實際對結構功能的要求等條件,工程河段涉及河道較窄及地質災害等區域,采用抗沖刷能力強及受力條件更好的方案二比較合適,故本項目選擇方案二。

2.3 主要建筑物-黃水河攔砂壩

2.3.1 壩軸線選擇

結合現場實際情況,初擬沖砂孔出口斷面作為攔砂壩壩軸線,主要選擇理由為:(1)兩側均出露較完整的基巖;(2)如果向上游移,壩軸線位于現有流面下部,開挖及混凝土澆筑均無法施工;如果下下游位移,增長流面長度,第二攔砂長度增加,所以均不適宜;所以,壩軸線從地質上和工程投資上均以沖砂孔出口斷面作為攔砂壩軸線是合理的。

2.3.2 壩體體型結構

采用重力壩結構形式,結合地質勘探情況,重力壩壩高為9.4,頂寬2.0,底寬5.36m,上游采用立面,下游面坡比1:0.2;設置兩排排水孔,排水孔采用φ20mm波紋管,間距5.0m,排水孔前采取反濾措施。

2.3.3 基礎處理設施

為了加強攔砂壩穩定,在基礎上采用砂漿錨桿錨固,采用φ25,L=4.5m間距為2.0/4.0m砂漿錨桿,入巖3.0m,外露1.5m。

2.3.4 攔砂壩的穩定計算。

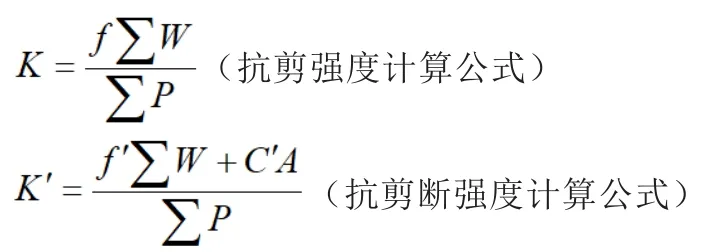

(1)計算方法。混凝土重力壩壩體穩定采用剛體極限平衡法計算,分別計算各壩段不同水平截面(包括壩體混凝土碾壓層面、壩體混凝土-基巖結合面)上的外加荷載及應力,并計算出抗剪和抗剪斷穩定安全系數,以及壩基截面的垂直應力。為了確保結構即使在排水系統失效時也能安全運行,本次設計時揚壓力考慮全水頭。

式中,K’為按抗剪斷強度計算的抗滑穩定安全系數;f為壩體混凝土與壩基接觸面的抗剪摩擦系數;f’為壩體混凝土與壩基接觸面的抗剪斷摩擦系數;C’為壩體混凝土與壩基接觸面的抗剪斷凝聚力,kPa;A為壩基接觸面截面積,m2;ΣW為作用于壩體上的全部荷載對于計算滑動面的法向分值,kN;ΣP為作用于壩體上的全部荷載對于計算滑動面的切向分值,kN。

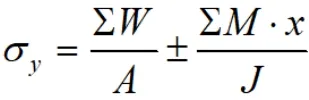

壩基截面的垂直應力按下式計算:

式中,σy為壩踵、壩趾垂直應力,kPa;ΣW為作用于壩段上或1m壩長上的全部荷載在壩基截面上法向力總和,kN;ΣM為作用于壩段上或1m壩長上的全部荷載對壩基截面形心軸的力矩總和,kN·m;A為壩段或1m壩長的壩基截面積,m2;x為壩基截面上計算點到形心軸的距離,m;J為壩段或者1m壩長的壩基截面對形心軸的慣性矩,m4。

(2)計算參數。

水容重γw:9.81KN/m3

混凝土容重γc:24KN/m3

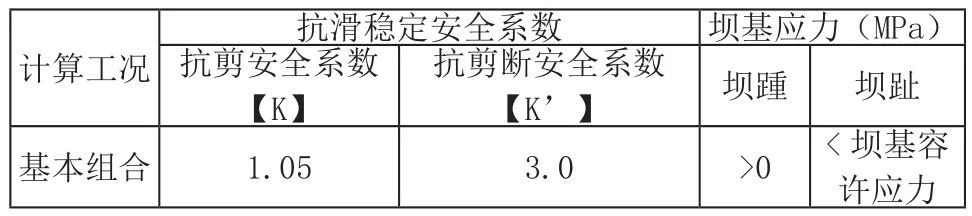

壩基面抗滑穩定安全系數和壩基應力應滿足表2規定的數值。

表2 抗滑穩定安全系數和壩基容許應力

重力壩壩基面壩踵、壩趾的垂直應力在運用期的各種荷載組合下(地震荷載除外),壩踵垂直應力不應出現拉應力,壩趾垂直應力應小于壩基容許壓應力。

根據計算,攔砂壩抗滑穩定安全系數及壩基容許應力滿足規范要求。

3 施工組織設計

3.1 施工條件

(1)對外交通現況及近期擬建的交通設施。水兩級電站分別距綿竹市區48、39km。德茂公路直到二級站廠房,二級站至一級站臨時道路由于汛期河道泥石流作用,均已沖毀,現目前正由四川路橋公司進行臨時道路恢復施工。本工程施工道路主要依靠德茂公路臨時公路,但是,其中黃水河施工場地距離臨時道路約2.0km需要自建臨時施工道路。

(2)工程建設期的要求。該工程的工程建設期在枯水季節,主要為當年10月~次年4月,總工期控制在7個月以內。

3.2 施工導流截流

本工程黃水河過水渡槽加固工程需要進行施工導流。

(1)導流標準。本工程圍堰采用砂礫石填筑,迎水面采用土工布防滲,采用5年洪水重現期作為導流標準。

(2)截流方式及流量。本防洪堤工程安排在枯水期施工,由于枯期流量較小,河流主要水量引至進水口,因而施工中僅有少量來水,施工中在左側設置圍堰采用φ80波紋管進行施工導流。基坑采用排水泵進行抽排水,分段施工。根據本工程需要,工程進點后,11月完成施工準備工作,12月完成攔砂壩基坑開挖工作,1月開始混凝土施工,3月底完成混凝土施工,4月初拆除圍堰。

3.3 主體工程施工

本工程2019年1月即開始逐步進行前期基坑開挖,開挖到設計高程即進行攔擋壩基礎趾板混凝土的施工,并開始相鄰段基坑開挖,完成趾板澆筑后,即利用上一段基礎開挖的砂礫石料進行堤體填筑,如此分段循環施工,直至完成全部堤防填筑和面板等施工,于3月底完成全部填筑和混凝土施工。

(1)砂卵石開挖。砂卵石開挖:采用1.6m3反鏟配合8t自卸車開挖砂卵石層,人工清基。開挖質量合格砂卵石就近堆放以備填筑。前期廢棄料采用自卸汽車運輸至河道內臨時渣場棄渣,后續段防洪堤開挖砂卵石直接運輸至已建段防洪堤進行回填。

(2)砂卵石回填。堤體土石回填采用8t自卸汽車運至填筑作業面倒退卸料,蛙式打夯機輔人工分層夯實,對于防洪墻背后的填料及大型振動碾難以碾壓的邊緣地帶,采用蛙式打夯機輔人工分層夯實。

(3)混凝土澆筑。本工程擋墻為C20砼。施工程序:施工準備→倉面處理→倉面驗收→砼澆筑→砼養護。

采用分段跳倉澆筑,分段按擋墻沉降縫分段,分倉按段每1.5m高為一倉,倉面澆筑分層連續澆筑,一次成型,每層厚度30~50cm。分層間隔澆筑時間不得超過試驗所確定的混凝土初凝時間,以防出現施工冷縫。

砼由拌合站的0.4m3拌和機生產,砼水平運輸采用機動翻斗車輔以膠輪車運送至需用點,料斗至倉面水平及垂直運輸采用串筒入倉。塊石由自卸汽車運至倉面附近,然后,人工抬運入倉。

4 結語

總之,地震產生含有大量泥石流的洪水不僅增大了對水工設施的破壞力,而且淤堵庫區、河道,降低河道行洪能力。只有相關人員通過現場資料的收集、調查、研究、論證,工程場地的地形地質條件、建筑材料條件、工程造價和當地的施工技術水平方案的綜合比較,才能研究出最合理的施工組織方案,積累更多的施工經驗,從根本上保證工程質量和工程施工的有序開展。