美國國防采辦系統概述

宗凱彬,張承龍,卓志敏

(北京電子工程總體研究所,北京 100854)

0 引言

按照美國國防部定義,國防采辦是指武器系統或其他系統供應品、勞務(包括建筑)的方案論證、立項、設計、研制、試驗、簽訂合同、生產、部署、后勤保障和退役處理等一系列活動,旨在滿足國家防務需求[1]。而武器裝備采辦作為國防采辦的典型代表,其項目執行過程通常也涉及眾多的流程和環節。同時,由于武器裝備的先進性要求,其實現必須依托于眾多領域先進科技成果的有效集成,因此在裝備建設過程中,必須考慮技術成熟度和制造成熟度對采辦項目的影響[2]。為了確保采辦項目取得成功,并對其執行過程進行有效管理,美國國防部采用系統工程方法[3-4]構建了國防采辦系統,并將其作為國防采辦三大決策支持系統之一。國防采辦系統通過對采辦對象全壽命周期進行階段劃分,實現了采辦項目由方案論證到技術攻關、由工程制造到生產部署,再由使用保障到退役處理的平穩過度,并在此過程中同步完成對技術成熟度和制造成熟度的有效把控[5];通過在不同采辦階段間設置里程碑決策點,對當前階段成果和下一階段目標進行審查,實現對階段轉進和項目執行的有效監督,從而顯著降低采辦風險[6],最終將聯合能力集成與開發系統中描述的能力需求轉化為實際裝備。因此,本文將以美國國防采辦系統為核心,對其階段劃分及各階段應當完成的具體任務進行系統性闡述,從而為相關工作的開展提供有力支撐。

1 國防采辦系統概述

國防采辦系統(defense acquisition system,DAS)是美國國防采辦的三大決策支持系統之一,該系統主要用于協助美國國防部,實現對國防采辦項目的全過程管理[7]。國防采辦系統的管理制度由國防部制定,并以國防部指令的形式發布,其中最主要的2個指令為國防部指令5000.01(DoDD 5000.01)和國防部指令5000.02(DoDI 5000.02)。其中,國防部指令5000.01為“國防采辦系統”,該指令主要描述了國防采辦管理的基本政策和指導原則;而國防部指令5000.02為“國防采辦系統運行”,其中詳細闡述了在采辦項目中落實國防部指令5000.01的具體方法[8-9]。基于這些政策和制度,國防部為各類采辦項目提供了一種通用框架和邏輯方法,使其能以聯合能力集成與開發系統(joint capabilities integration and development system,JCIDS)[10]生成的初始能力文檔為輸入,逐步將概述的能力需求轉化為完全界定的系統方案和具體指標,并最終轉化為可用的、具備作戰效能和生存能力的武器系統。

為了對這一轉化過程提供有效指導,國防部在其指令中明確定義了構成所有國防部項目基礎的采辦階段,并對各階段應完成的具體任務(包括完成標準),以及如何擬制和運用各類項目文檔做出了詳細規定(包括文檔內容和文檔格式)。為了確保采辦項目取得預期成果,國防部在不同采辦階段設立了相應的里程碑決策點和主要審查決策[11],其中里程碑決策點位于兩相鄰采辦階段交界處,其主要任務是對當前階段取得的進展進行審查,以確保達到預期目標(完成既定工作,并達到相關標準),并為開展下一階段工作做好準備;而主要審查決策點通常位于某采辦階段中后期(即位于某采辦階段內部),該審查通常是針對某項特定任務展開的,以確保相關工作在下次里程碑審查前取得實質性進展,并滿足該里程碑設定的具體要求。在國防采辦系統中,每次審查都被稱為一個事件(event),隨著時間推移,采辦項目不斷取得進展,逐步由初始的解決方案轉化為可操作的實際裝備,并最終形成完全作戰能力,在經歷部署、使用、維護保障和退役流程后結束其使命。在這一過程中,隨著成熟度(包括技術和制造2方面)的不斷增加,采辦項目也將隨之經歷一系列審查(即事件),進而實現采辦階段的序貫轉移。因此,國防采辦系統也被稱為基于事件的系統(event-based system)。

由于國防采辦涉及的領域眾多,同時還存在優先級方面的差異,為了對采辦項目進行有效管理,國防部采用了分級分類的管理體制[1,7]。通過將采辦項目指定為不同類別,使國防部能夠確定其相對重要性,并據此將采辦項目分配到相應部門進行管理與審查。對國防采辦項目而言,其里程碑審查通常依托于里程碑決策機構(milestone decision authority,MDA)進行,因此里程碑決策機構的分配取決于采辦項目的所屬類別。為此,國防部在指令5000.02(DoDI 5000.02)中專門闡述了基于采辦類別的里程碑決策機構分配過程,從而為國防采辦系統的運行提供必要指導。

2 管理機構

與另外兩大決策支持系統相同,國防采辦系統同樣也有獨立的委員會對其負責,由于國防采辦項目存在類別差異,因此該系統涉及多個委員會,其中最重要的2個是國防采辦委員會和信息技術采辦委員會,以下將對兩委員會分別進行闡述[12]。

國防采辦委員會(Defense Acquisition Board,DAB)是美國國防部國防采辦系統的高級顧問委員會,該委員會由主管采辦、技術與后勤(AT&L)的國防部副部長領導(即委員會主席),而參謀長聯席會議副主席任該委員會聯合主席(Co-Chair)。委員會其他成員包括各軍種部部長,以及主管政策、情報、審計和人事與戰備的國防部副部長,而國防部首席信息官(DoD Chief Information Office,CIO)、作戰試驗與評估局局長(Director,Operational Test and Evaluation,OT&E)、項目分析與論證局局長(Director,Program Analysis and Evaluation)和采辦資源與分析局局長(Director,Acquisition Resources and Analysis)也位列其中,該委員會秘書由采辦資源與分析局局長兼任。

國防采辦委員會在國防采辦系統中扮演著重要角色,該委員會主要負責審批重要國防采辦計劃(Major Defense Acquisition Programs,MDAPs),并對那些可能對未來戰爭形態產生潛在重大影響的昂貴項目進行階段性審查和里程碑管理。此外,國防采辦委員會還負責為重要采辦項目提供決策建議,以支持主管采辦、技術與后勤(AT&L)的國防部副部長履行職責,并確保決策的科學性。

信息技術采辦委員會(Information Technology Acquisition Board,ITAB)也是美國國防采辦系統的高級顧問委員會,該委員會同樣由主管采辦、技術與后勤(AT&L)的國防部副部長擔任主席,其他成員包括信息技術總體集成產品團隊負責人(Information Technology Overarching Integrated Product Team,IT-OIPT)、監督計劃執行官、國防部長辦公室首席參謀助理、主管審計和人事與戰備的國防部副部長、作戰試驗與評估局局長、項目分析與論證局局長、聯合參謀部部隊結構、資源與評估局局長(Director J-8)、各軍種部采辦執行官(Component Acquisition Executive,CAE)、分管采辦與物流的國防部副總法律顧問、系統與軟件工程總監、用戶代表以及其他顧問。

信息技術采辦委員會主要負責重要自動化信息系統(major automated information systems,MAIS)的審查與決策工作,并對網絡中心(net-centric)、全球信息柵格(global information grid,GIG)和信息技術問題在戰略層面進行監督指導,同時還負責促進里程碑決策機構履行與信息技術采辦有關的工作職責。信息技術采辦委員會進行項目審查的核心原則是,確保采辦項目符合國家或軍方制定的頂層規劃文件(如戰略規劃指南、國防部信息管理與信息技術戰略規劃和全球信息柵格集成框架等),從而有效滿足規劃中明確的能力需求。

3 系統組成與系統流程

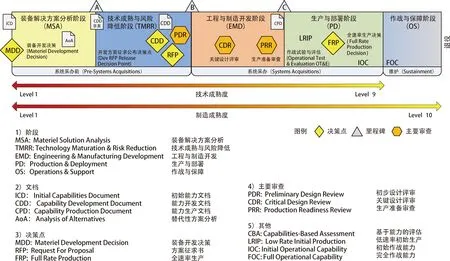

國防采辦系統是一個基于事件的系統,其采辦項目從開始到結束將經歷一系列采辦階段和里程碑審查。按照美國國防部指令5000.02(DoDI 5000.02),國防采辦過程可分為三大部分和5個階段,其中三大部分是指系統采辦前部分(pre-systems acquisitions)、系統采辦部分(systems acquisitions)和維護部分(sustainment);而5個階段則分別為裝備解決方案分析階段(material solution analysis,MSA)、技術成熟與風險降低階段(technology maturation & risk reduction,TMRR)、工程與制造開發階段(engineering & manufacturing development,EMD)、生產與部署階段(production and deployment,PD)和作戰與保障階段(operations and support,OS)。在兩者關系方面,系統采辦前部分(pre-systems acquisitions)包含裝備解決方案分析階段(MSA)和技術成熟與風險降低階段(TMRR);而系統采辦部分(systems acquisitions)則由工程與制造開發階段(EMD)和生產與部署階段(PD)組成;至于作戰與保障階段(OS)則屬于維護部分(sustainment)。

采辦項目在不同采辦階段間轉換時需要通過里程碑審查。按照美軍定義,里程碑決策點(milestone decision point,MDP)是里程碑決策機構就采辦項目能否進入下一階段做出審查建議與決策的時間點,順利通過里程碑審查標志著采辦項目前一階段工作的結束和下一階段工作的開始。在國防采辦系統中,里程碑決策點是依據國防部指令5000.02(DoDI 5000.02)——“國防采辦系統運行”中的規定設立的,整個采辦過程共有3個里程碑決策點,依其先后順序分別用A,B和C表示。在審查內容方面,每個里程碑決策點都有相應的里程碑要求(milestone requirements),這些要求由項目經理(program manager,PM)制定,并提交里程碑決策機構審議批準,其內容通常隨采辦項目所處的里程碑決策點(A、B或C)和所屬采辦類別的不同而不同,具體參見里程碑要求矩陣(milestone requirements matrix)。通常情況下,絕大多數采辦項目都會經歷三個里程碑決策點,但視項目情況也可從里程碑B或C開始審查(此類項目通常具備較好的初始狀態和成熟度)。審查結束后,里程碑決策機構做出的決策將被記錄在采辦決策備忘錄中(acquisition decision memorandum,ADM)。

在審查執行方面,依據國防部指令5000.02(DoDI 5000.02),里程碑決策機構負責在采辦項目執行過程中的每個里程碑決策點組織審查,通過對項目成本、進度和技術指標展開評估,確定某項計劃是否滿足當前階段的退出要求,并能夠轉入下一階段。雖然名稱中包含“機構”二字,但里程碑決策機構并不一定是實體機構,而是對負責此項工作的部門、機構或個人的統稱,按項目所屬類別的不同而不同。以重要國防采辦計劃(MDAPs)為例,其里程碑決策機構通常為主管采辦、技術與后勤的國防部副部長(AT&L)。美國國防采辦的階段劃分與里程碑決策點如圖1所示。

圖1 美國國防采辦的階段劃分與里程碑決策點Fig.1 Acquisition phases and milestone decision points in defense acquisition system of U.S.A.

3.1 裝備解決方案分析階段

裝備解決方案分析階段(MSA)是國防采辦系統的第一階段,這一階段經歷的首個事件被稱為裝備開發決策(material development decision,MDD),該決策點與聯合能力集成與開發系統密切相關,其決策過程實際上對應著需求生成過程中的聯合需求監督委員會審查,該審查主要基于識別出的能力差距(capability gaps),對是否采用裝備解決方案(material solutions)做出決策,而通過該決策點標志著裝備解決方案分析階段的正式開始。由此可見,裝備開發決策(MDD)主要起到承上啟下的作用。在此基礎上,項目團隊將基于聯合能力集成與開發系統生成的初始能力文檔,開展替代性方案分析(analysis of alternatives,AoA)工作,其主要任務是對解決方案的基本概念、有效性、成本、進度和風險等級進行度量,在分析所有潛在解決方案的同時,確保其能有效滿足初始能力文檔中描述的、經批準的能力需求,并依照相關標準對備選方案進行優先級排序,從而為技術成熟與風險降低階段(TMRR)的進一步探索指明方向。在替代性方案分析過程中,初始能力文檔中描述的解決方案將被逐步細化,其分析結果將用于在裝備解決方案分析階段結束前,形成能力開發文檔草案(draft capability development document,Draft CDD)。

在裝備解決方案分析階段(MSA)結束后,采辦項目將經歷里程碑A(milestone A)審查,該審查將決定采辦項目是否已滿足當前階段的全部退出標準,并能夠進入技術成熟與風險降低階段(TMRR)。里程碑A審查的主要文檔包括:采辦戰略(acquisition strategy)、替代性方案分析結果、成本估算、可負擔性分析、商業方法、項目風險、風險降低活動、經批準的初始能力文檔、能力開發文檔草案(draft CDD)、技術儲備評估(technology readiness assessment)、技術開發戰略(technology development strategy)、技術開發路線圖(technology development roadmap)和測試與評估戰略(test and evaluation strategy)等。在批準采辦項目通過里程碑A審查前,里程碑決策機構需與聯合需求監督委員會就軍事需求和其他相關問題進行確認,確保采辦項目符合經批準的初始能力文檔、所提出的解決方案和成本估算已獲得成本評估與項目評估局局長認可,且項目開發和采辦所需資源與聯合需求監督委員會分配的項目優先級相匹配。

3.2 技術成熟與風險降低階段

技術成熟與風險降低階段(TMRR)是采辦項目經歷的第2階段,該階段將基于裝備解決方案分析階段(MSA)的工作成果,對能力開發文檔草案(Draft CDD)做進一步討論,該階段工作主要分為3類,分別為風險降低、成本估計和項目計劃。具體而言,技術成熟與風險降低階段(TMRR)主要從技術視角展開工作,基于前一階段(MSA)生成的備選方案,對其中涉及的技術問題展開深入研究,并將技術風險降低到可接受的水平[13-14]。在此過程中,國防部將充分調動各類資源,通過發揮軍內科研單位、防務承包商、高等院校和科研院所的智力優勢,深化技術方案論證,加速科技成果轉化,其工作成果將用于明確能力開發文檔中的各項具體要求,并確定未來將會集成到系統中的技術集,以便后續正式開展采辦活動。在方案細化過程中,聯合需求監督委員會還將識別出與能力形成緊密相關的關鍵性能指標(key performance parameters,KPP)和關鍵系統屬性(key system attributes,KSA),而原理樣機(prototyping)的開發與演示驗證工作也將在這一時期同步完成。

在降低技術風險的同時,項目團隊還將同步考慮實現方案所需的時間成本和資源消耗,并對采辦項目的成本、進度和技術指標進行權衡,以確保采辦項目在整個周期內是可負擔的,并能夠在有限的時間內將預定方案轉化為可操作的實際裝備,所有上述成果最終將體現在能力開發文檔之中,并在能力開發文檔決策點處接受主管部門審查[13-14]。基于能力開發文檔,項目團隊將生成采辦項目的功能基線(functional baseline),以及詳細的開發計劃(planning for development),其中功能基線將定義系統為提供所需能力而必須擁有的基本功能和接口特性(外部接口),同時給出相應的總體指標(functional performance specification)和驗證方法。通過該決策點意味著采辦項目的頂層方案(國防部層級)已經形成,并基本獲得高層領導認可。在此基礎上,國防部將就是否向工業部門發布《方案征求書》(request for proposal,RFP)做出決策,這一決策點被稱為開發方案征求公布決策點(develop RFP release decision point),該決策點的主要任務是對采辦項目的開發計劃進行全面審查,確保方案制定的合理性、可行性與可負擔性,從而全面理解采辦項目面臨的各類風險,確保風險受控,避免由于里程碑B(milestone B)審查出現問題而導致重大計劃延誤。

基于國防部發布的《方案征求書》,防務承包商將組織開展研制方案開發工作,以系統闡述其將如何滿足國防部提出的相關要求。由于國防采辦系統鼓勵其參與者開展早期且持續的合作,因此防務承包商通常在技術成熟與風險降低階段(TMRR)早期,就已參與到解決方案的研究過程中,而各承包商反饋的設計方案將通過初步設計評審(preliminary design review,PDR)。按照美軍規定,初步設計評審屬于技術性評審,該評審將在詳細設計工作開始前進行,并為政府近距離觀察防務承包商的軟硬件設計情況提供機會。在初步設計評審結束前,各承包商需按其提出的設計方案,構建采辦項目分配基線(allocated baseline),該基線將定義用于組成系統的配置項(configuration items,CI),即系統的基本結構單元(fundamental structural Unit),其類型包括硬件、軟件、通信/網絡、位置、文檔和人員(承包商和員工)等。基于分配基線文件,防務承包商將在詳細闡述如何將系統總體功能分配給各層級配置項的同時,確定各配置項及其相互間接口(內部接口)所應達到的性能指標和驗證方案。在初步設計評審結束后,項目團隊將正式開啟配置管理(configuration management)工作,以確保各配置項始終符合基線文件中描述的具體要求(避免引入誤差和不兼容性),并實現對技術狀態及其變化的識別、跟蹤與控制。

在技術成熟與風險降低階段(TMRR)結束時,里程碑決策機構將組織開展里程碑B(milestone B)審查,并就采辦項目能否進入工程與制造開發(EMD)階段給出建議。在批準采辦項目通過里程碑B審查前,里程碑決策機構需要獲得完整的商業案例分析(business case analysis)報告,以確保在對成本、進度和技術指標進行綜合權衡,且考慮替代性方案的基礎上,該采辦項目是可負擔的,同時其成本估算與計劃安排應獲得成本評估與項目評估局(CAPE)局長認可。此外,里程碑決策機構還需確認,項目團隊在研制方案開發前開展了適當的市場調研,以減少與現有產品或技術的重疊,并通過對初步設計評審結果展開再評估,確認當前采辦項目能以較高可能性實現預期目標。最后,基于國防研究與工程署(defense research and engineering)組織的獨立審查評估,里程碑決策機構將在其確定的環境中完成對項目涉及技術的驗證工作,并確保該采辦項目符合國防部的所有政策法規和有關指令。在技術成熟與風險降低階段(TMRR)結束后,系統采辦前(pre-systems acquisitions)部分將正式結束,而系統采辦(systems acquisitions)部分將正式開始,因此里程碑B(milestone B)通常被認為是采辦項目正式開始的時間點,通過里程碑B審查標志著采辦項目取得重要進展,而里程碑B也被稱為重要里程碑審查。

3.3 工程與制造開發階段

工程與制造開發階段(EMD)自里程碑B(milestone B)審查通過后開始,是國防采辦系統的第三階段,進入該階段標志著系統采辦部分的正式開始。工程與制造開發階段(EMD)的主要目標是在產品投入生產前,完成某項系統或能力的工程化設計與開發工作,并基于試驗結果和已有經驗進行設計優化,確保采辦項目能夠順利進入生產與部署階段(PD)。

具體而言,工程與制造開發階段(EMD)將始終以工程化為背景,其主要工作包括集成系統設計(integrated system design,ISD)和系統能力與制造過程演示(system capability and manufacturing process demonstration,SCMPD)2個部分。在第一部分中,項目團隊/承包商將基于前一階段確定的能力開發文檔和技術集,開展系統的詳細設計工作,在完成各層級配置項設計的基礎上,實現完整的系統集成,以滿足相應的性能需求和制造要求,同時降低系統級風險(包括技術風險、集成風險和制造與保障風險)。在形成完整設計方案的同時,項目團隊/承包商還將給出相應的產品基線(product baseline),以明確各配置項內部應達到的詳細指標,同時定義為順利開展產品驗收、裝備部署、作戰運用、支援保障、部隊訓練和退役處理等活動而必須完成的試驗鑒定任務。

在集成系統設計工作結束后,有關部門將組織開展關鍵設計評審(critical design review,CDR),通過這種跨學科的技術審查,有關部門將決定是否接受各配置項的詳細設計與測試方案(包括相應的作戰與保障文檔),并對系統的可生產性及其在工程化過程中可能面臨的風險展開評估,以確保采辦項目能夠在成本、進度和風險等級的約束范圍內,滿足能力開發文檔中提出的性能要求。通過關鍵設計評審后,采辦項目將進入系統能力與制造過程演示部分(SC&MPD),這一部分的主要任務是開發可負擔、可執行的制造過程。在此過程中,項目團隊/承包商將基于關鍵設計評審批準的設計方案,完成工程樣機的研制工作,并對系統功能、性能及制造過程進行演示驗證,以證明解決方案的可行性和有效性。基于工程化研制和演示驗證結果,項目團隊/承包商將對設計方案和制造過程進行迭代優化,并逐步提升產品的技術成熟度和制造成熟度。

在此基礎上,項目團隊/承包商還將面向生產過程開展必要的準備工作,以滿足生產準備審查(production readiness review,PRR)的有關要求。具體而言,生產準備審查是在工程與制造開發階段(EMD)后期開展的一系列審查的統稱,其內容涉及制造準備過程、質量管理、需求合規性、庫存管理和供應鏈管理等方面。通過生產準備審查,有關部門將對采辦項目進行評估,以確保其主承包商和重要子承包商開展了全面的生產規劃,從而避免在制造過程中,由于超出成本、進度和技術指標方面的約束條件,而導致采辦項目面臨無法承受的風險。在此過程中,有關部門還將確保采辦項目能以恰當的、可追溯的方式滿足用戶的全部需求,并最終形成成熟可靠的產品方案(包括設計和制造)。基于上述成果,項目團隊將在工程與制造開發階段(EMD)結束前,完成能力生產文檔的構建和采辦戰略(acquisition strategy)的修訂工作,而里程碑決策機構將對上述文檔和成果開展里程碑C(milestone C)審查,以確保采辦項目完成制造開發過程,并能夠獲得充足、有效的制造能力,為進入生產與部署階段(PD)做好準備。

3.4 生產與部署階段

在成功通過里程碑C(milestone C)審查后,采辦項目將進入生產與部署階段(PD),該階段是系統采辦(systems acquisitions)部分的第2階段,也是其包含的最后一個階段。生產與部署階段(PD)是生產滿足作戰能力需求的系統,并將其部署到終端用戶的階段,其主要任務包括:低速率初始生產(low-rate initial production,LRIP)和全速率生產和部署(full-rate production and deployment,FRP&D)2項。

在生產與部署階段(PD)初期,采辦項目將首先進入低速率初始生產狀態,進入該狀態意味著制造開發工作已經完成,并能夠生產少量產品。在此過程中,項目團隊將建立初始生產基地(initial production base),為生產率的逐步提高奠定基礎,以便在完成作戰試驗與評估(operational test & evaluation,OT&E)工作后,實現裝備的全速率生產(full rate production,FRP)。按照美軍規定,里程碑決策機構應在里程碑B(milestone B)審查時,確定低速率初始生產所應提供的產品數量(通常不超過生產總量的10%,否則需提供書面說明材料),并記錄在采辦戰略(acquisition strategy)文檔之中。

在此基礎上,國防部將組織開展作戰試驗準備審查(operational test readiness review,OTRR),以確定當前采辦項目能否開展初始作戰試驗與評估(initial operational test & evaluation,IOT&E)。在審查內容方面,作戰試驗準備審查將對可靠性、可維護性和互操作性等系統性能進行驗證,并確保通過低速率初始生產獲得的系統,能夠滿足能力生產文檔中設定的指標閾值。此外,該審查還將確認有關機構能否在規劃的作戰試驗中,實現對事故風險和環境、安全與職業健康風險的有效管控。而國防部將基于審查結果,決定是否需要對計劃、資源和試驗內容做出相應調整。

在成功通過作戰試驗準備審查后,國防部將正式開展初始作戰試驗與評估(IOT&E)工作,并將在全速率生產決策(full-rate production decision,FRPD)前完成。具體而言,初始作戰試驗與評估(IOT&E)是在真實戰場環境下開展的外場試驗,以驗證武器系統或裝備(包括其子系統和組成單元)在用戶使用過程中的作戰效能(operational effectiveness)和作戰適應性(operational suitability)。依照美國法典第10章(U.S.C.10),初始作戰試驗與評估(IOT&E)將由國防部下屬的作戰試驗與評估局負責,因此該過程獨立于項目承包商(contractor)、項目管理辦公室和開發機構(developing agency)。在進行初始作戰試驗與評估(IOT&E)的同時,國防部還將同步開展實彈射擊試驗與評估(live-fire test and evaluation,LFTE),以驗證武器系統的缺陷(vulnerability)、生存能力(survivability)和殺傷力(lethality)。

在試驗與評估過程中,國防部將依照能力生產文檔,對其中設定的指標數值進行驗證(包括閾值和目標值),若某項/某些指標低于閾值標準,則國防部將面向作戰想定,對降低能力的武器系統開展軍事效用的再評估(reassessment of military utility),并確定問題出現的原因,同時對是否接受該系統做出決策。按照美軍經驗,這一階段的試驗與評估過程經常揭示出產品需要改進或重新設計的問題(包括此前未曾預料的問題),隨著試驗環境越來越接近用戶需求(即實際環境),此類問題可能會變得非常復雜,但通過適當修改產品方案,一般可明顯改善其制造與保障過程。在完成產品設計與制造過程迭代后,項目團隊還需對產品基線(product baseline)、系統工程規劃(systems engineering plan,SEP)、測試與評估計劃(test and evaluation plan)、壽命周期保障計劃(life-cycle sustainment plan)和系統安全分析報告等相關文件進行更新,從而為下一次決策點審查做好準備。

在低速率初始生產結束后,采辦項目將迎來全速率生產決策審查(full-rate production decision review,FRPDR),進入該決策點標志著采辦項目獲得了穩定可靠的產品方案(技術狀態基本固化),并完成了對生產過程的驗證工作。而在通過該決策點后,采辦項目將進入全速率生產狀態,并以最為經濟的方式,生產規定數量的產品。此后,國防部將在真實環境中,對交付的裝備或系統進行部署和使用,當其能夠滿足用戶(各聯合作戰司令部及其下屬單位)提出的最低作戰能力要求時,則稱該裝備或系統形成了初始作戰能力(initial operational capability,IOC)。通常情況下,形成初始作戰能力被視為一個重要時間節點,以檢驗武器裝備或系統是否還存在任何改進需求。這些需求此后將被反饋給國防部和項目承包商,以便在后續工作中對產品方案和工作計劃做出調整,從而推動作戰能力由閾值向目標值不斷發展。在生產與部署階段(PD)結束后,采辦項目無需經過里程碑審查,可直接轉入下一階段,而系統采辦(systems acquisitions)部分也將隨之結束。

3.5 作戰與保障階段

作戰與保障階段(OS)是用戶在實際環境中使用和維護系統的階段,該階段是國防采辦系統的最后一個階段,屬于三大部分中的維護部分(sustainment)。在任務方面,作戰與保障階段將重點關注如何以最經濟有效的方式,完成系統的維護保障工作,并在系統達到使用壽命時對其進行退役處理。對維護保障工作而言,其主要任務在于尋找安全和重大戰備降級問題的根本原因和解決方案,并定期更新工作流程,該任務在時間上同全速率生產與部署(FRP&D)工作存在重疊。

隨著采辦項目的不斷推進,裝備或系統將在作戰與保障階段(OS)初期形成完全作戰能力(full operational capability,FOC)。按照美軍標準,形成完全作戰能力(FOC)標志著裝備或系統可以正式交付用戶,且用戶能夠開展充分的作戰運用與維護工作。為了驗證是否達到上述標準,國防部和項目團隊將在形成完全作戰能力后,定期開展服役審查(in-service review),該審查將評估裝備的當前狀態,并依據用戶反饋和性能度量結果,確定系統存在的問題,從而采取修正措施。此外,服役審查結果還將用于更新采辦戰略,并為確定改進工作的預算優先級提供指導。通過服役審查,國防部將確定其武裝力量是否對有關武器裝備的作戰運用有了充分理解,并能夠滿足期望的作戰需求。

在開展服役審查的同時,項目團隊還將開展系統安全性分析(system safety analyses),以評估武裝力量的風險管理工作,其內容通常包含危害分析(hazard analyses)和環境、安全與職業健康風險分析(environmental,safety,occupational and health (ESOH) risk analysis)等內容。若采辦項目采用增量(increment)模式[15],則下一輪系統增量所需的能力開發文檔也將在作戰與保障階段(OS)結束前編制完成。

4 結束語

為了確保國防采辦項目取得成功,并對采辦過程進行有效管理,美軍構建了三大決策支持系統之一的國防采辦系統,以此實現對采辦項目和風險的監督與把控,并實現國防采辦項目由初始能力文檔向實際裝備的有效轉換。為此,本文以美國國防采辦系統為核心,對國防采辦項目中的階段劃分和各階段應完成的具體任務進行了系統闡述,理清了各階段應承擔的使命職責及各階段間的交互關系,為相關工作開展提供了有力支撐,并為系統工程理論在國防采辦領域中的應用提供了有效參考。