標準化分級轉運方案對急危重癥患者院內轉運時間及不良事件發生的影響*

陳淑珍 關紫云 周麗英 蔡陽林 葉鐿 吳國新 吳智鑫

急危重癥患者經初步搶救后,因診斷或治療需求,需實施院內轉運,即在同一醫療單位不同醫療區域之間進行轉移及運送[1-2]。由于此類患者病情變化較快,且病情復雜,轉運過程中患者處于移動、變化環境,病情易發生變化;同時受儀器設備、工作人員等外界因素影響,運送過程中呼吸驟停、血壓下降、搶救延時等不良事件發生風險較高[3-4]。標準化分級轉運方案根據患者病情特征、臨床實際情況等對其進行轉運分級,并根據患者病情分級情況對轉運人員、藥品及儀器進行相應調整,盡可能實現優化醫療資源,完成安全院內轉運的目的[5-6]。本研究探討了標準化分級轉運方案對急危重癥患者的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年3 月-2020 年3 月經本院急診搶救室轉運的88 例急危重癥患者的臨床資料進行回顧性分析,其中2018 年3 月-2019 年2 月實施常規轉運方式的44 例患者設為對照組,2019 年3 月-2020 年3 月實施標準化轉運方案的44 例患者設為觀察組。納入標準:均轉運至檢查室、重癥監護室及普通病房完成相關檢查及專科治療等;臨床資料及轉運交接單記錄完整。排除標準:處于休克、瀕死狀態;急性心肌梗死需立即介入干預者;依從性差,拒絕接受相關檢查患者。該研究已經倫理學委員會批準

1.2 方法 對照組采用常規轉運方式。醫生評估患者病情,下達轉運醫囑,護士監測患者生命體征,同時填寫患者轉運交接單;醫護人員與患者家屬溝通并與其簽署知情同意書,提前告知接收科室。常規準備轉運物品,轉運途中觀察患者病情;轉運完成后填寫交接轉運單。觀察組給予標轉化分級轉運。(1)轉運分級。護理人員配合醫生依據患者病情與轉運分級標準,對轉運風險進行確定。將轉運風險分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級三級;患者分級標準、人員配備標準、藥品配備標準、設備配備標準參考《急診危重癥患者院內轉運共識—標準化分級轉運方案》[7]。(2)溝通。加強與家屬交流、溝通,將轉運的必要性、可能存在的風險等詳情告知患者家屬,獲取家屬同意后下達轉運醫囑;轉運負責人與檢查室、重癥監護室等相關科室提前溝通,告知患者預計轉運到達時間、患者病情、生命體征等情況;與電梯部門溝通,于轉運前2 min 安排專人負責電梯。(3)轉運準備。參考標準化分級轉運方案安排人員進行轉運;轉運物品按照分級Ⅰ~Ⅲ級分別裝箱,轉運時根據患者等級備好對應人員、藥品、物品,確保配備齊全,并檢查所有儀器、設備、物品,確保處于合格狀態;轉運前二次評估患者病情,保證在患者病情相對平穩時進行轉運。(4)轉運管理。①Ⅰ級患者轉運過程中病情加重,立即就地實施搶救;Ⅱ級患者病情加重立即進行初步處理,隨后待其病情相對穩定時繼續轉運,若癥狀仍未緩解,需返回病房實施搶救;Ⅲ級患者病情加重需原地返回病室接受治療。②未行相關檢查實施轉運患者到達檢查室若無法及時進行檢查,根據患者分級制定等待時間:Ⅰ級<5 min,Ⅱ級<10 min,Ⅲ級<20 min。

1.3 觀察指標與判定標準 (1)各醫療區域院內轉運時間。即護士執行醫囑轉運至達到目的地時間,包括普通病房、檢查室及重癥監護室(全部患者均轉運至上述醫療區域)。(2)轉運不良事件。與病情相關:呼吸、心搏驟停等;與轉運人員相關:導管脫出等;與儀器及藥品相關:儀器故障等。(3)家屬與接收科室滿意情況。使用自制患者家屬滿意度調查表評價兩組家屬滿意度,包括服務態度等3 個方面,總分100 分,分數和滿意度呈正相關;使用自制接收科室滿意度調查表評價兩組科室滿意度,包括提前通知情況等3 個方面,總分100 分,分數與滿意度呈正相關。兩表Cronbach’s α 系數分別為0.851、0.842,重測效度各為0.872、0.855。

1.4 統計學處理 采用SPSS 20.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 觀察組男24 例,女20 例;年齡18~54 歲,平均(32.15±4.07)歲;疾病類型:顱腦外傷6 例,多發傷9 例,心肌梗死5 例,腦梗死8 例,其他16 例;轉運分級:Ⅰ級9 例、Ⅱ級13 例、Ⅲ級22 例。對照組男25 例,女19 例;年齡19~59 歲,平均(33.41±4.25)歲;疾病類型:顱腦外傷5 例,多發傷8 例,心肌梗死8 例,腦梗死6 例,其他17 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

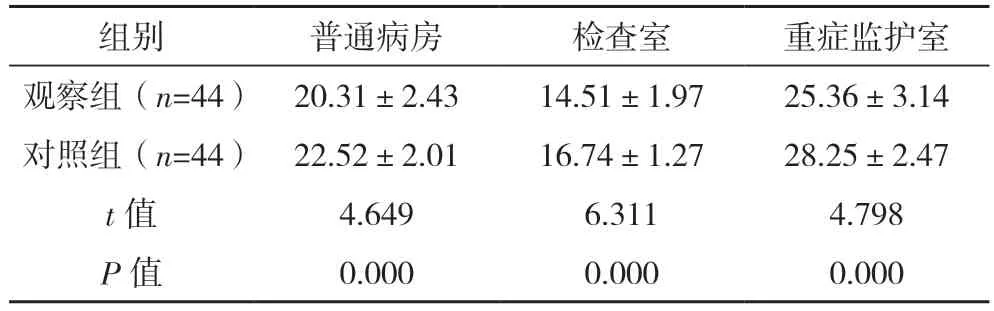

2.2 兩組各醫療區域院內轉運時間比較 觀察組轉運至普通病房、檢查室及重癥監護室時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組院內轉運時間比較[min,()]

表1 兩組院內轉運時間比較[min,()]

2.3 兩組轉運不良事件發生情況比較 觀察組轉運不良事件發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=3.938,P=0.047),見表2。

2.4 兩組家屬與接收科室滿意情況比較 觀察組家屬與接收科室滿意度評分均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 兩組轉運不良事件發生情況比較 例(%)

表3 兩組家屬與接收科室滿意情況比較[分,()]

表3 兩組家屬與接收科室滿意情況比較[分,()]

3 討論

院內安全轉運是搶救急危重癥患者有效措施及保障,具有一定獨特性及難度性[8]。急危重癥患者病情變化快,不確定性及不可預見性高,轉運過程中需多種生命支持方式[9-10]。轉運工作程序繁多且較為復雜,外界環境變化性強,一旦患者血壓升高、血氧飽和度下降等,則加重其病情,影響轉運安全,甚至引發護患糾紛,為后續診療造成一定難度[11-12]。

標準化分級轉運方案通過轉運前評估患者病情,并對轉運風險進行分級,從人員配置、物品配置等方面準備,從而針對性主動預防危險因素,縮短轉運時間,減少轉運不良事件,增強轉運安全性[13-14]。本研究中,觀察組轉運至普通病房、檢查室及重癥監護室時間均短于對照組(P<0.05);觀察組轉運不良事件發生率為9.09%,低于對照組的25.00%(P<0.05);觀察組家屬與接收科室滿意度評分均高于對照組(P<0.05)。提示標準化分級轉運方案能夠加快急危重癥患者轉運速度,預防轉運不良事件,保障轉運安全,提高患者家屬及接收科室滿意度。史冬雷等[15]研究結果顯示,分級轉運模式可縮短急危重癥患者院內轉運時間,降低轉運不良事件發生率,與本研究結果基本相一致。究其原因在于,既往急危重癥患者院內轉運缺乏一定標準,當班醫護人員多依靠臨床經驗制定轉運方案,準備急救藥品,易導致藥品準備不足等情況,影響轉運質量[16]。標準化分級轉運方案將患者病情分級、藥品準備等情況明確告知醫護人員,使其充分知曉各級患者所需藥品、專員人員,利于合理分配醫療資源。轉運醫護人員應確保能夠預警患者可能出現的病情變化,評估轉運潛在風險,同時避免醫護人員經驗不足引發的慌亂無序,預防意外拔管、血壓下降等不良事件,增強轉運安全性[17-18]。院內轉運時間是指從醫生下達轉運醫囑至到達相關接收科室時間,轉運時間越長,患者病情、生命體征越容易發生變化。標準化分級轉運中對患者病情評估和人員配置優化,可快速識別患者病情危險程度,并根據病情采取相關措施,利于降低不良事件風險;同時做好與電梯部門、接收科室交接工作,如安排專人負責電梯協調、檢查啟動事先聯系,有效縮短節約各環節時間,在最大程度上縮短轉運時間[19-20]。此外,標準化分級轉運方案的實施在保障轉運安全的同時,利于及時診治患者,提升診治效果,從而消除家屬顧慮心理,提高患者家屬滿意度。安全高效、訓練有素等院內轉運流程,使醫護團隊之間配合更加默契,能夠獲得相關科室滿意。

綜上所述,標準化分級轉運方案針對急危重癥患者轉運各環節進行系統分析與管理,可促使患者院內轉運時間縮短,轉運不良事件風險下降,從而保障轉運安全性,促進醫療資源優化分配,值得推廣應用。