運載火箭:新技術催生新活力

□ 于遠航

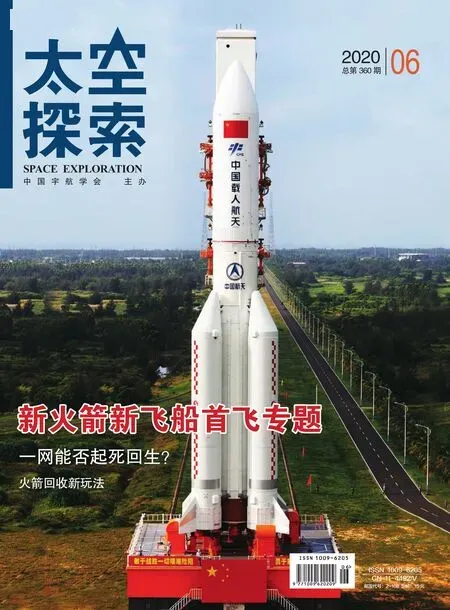

5 月5 日,長征五號B 運載火箭將中國新一代載人飛船試驗船等載荷送入預定軌道,首次飛行任務取得圓滿成功。像“長征五號B”這樣的新一代運載火箭,一直是大家關注的焦點。

眾所周知,隨著航天技術的日新月異,新一代運載火箭正在逐漸跳出傳統,運用新的制造模式。從全世界范圍來看,一些“新火箭”有了新技術的“加持”,實現了“更快、更好、更便宜”的目標。

就拿此次成功發射的長征五號B 火箭為例,細心的朋友一定發現,該火箭與之前發射的“胖五”長征五號火箭相比,少了火箭二子級,這使其顯得更“胖”了。

實際上,作為我國新一代運載火箭的開山之作,長征五號火箭在一開始就是按照“一個系列、兩種發動機、三個模塊”的思路來設計的,總體貫徹了“通用化、組合化、系列化”的設計思想。此次發射的長征五號B 火箭就是在基本型的基礎上,去掉了二子級,使其專注于近地軌道的運輸任務,能夠向近地軌道發射更重的有效載荷。

那么,運載火箭為什么要按照模塊化的思路進行設計呢?這樣做的好處又是什么呢?

人類進入工業化社會之后發現,通過產品的模塊化,可以實現產品的大規模生產,進而提高勞動生產率,降低生產成本,降低勞動強度。模塊化的大規模生產能讓“學習曲線”得以實現,從而不斷提高復雜產品的生產效率。模塊化的威力如此巨大,運載火箭的設計者自然不會漠視。

傳統火箭為追求運載能力,很多都會在基礎級和上面級選用不同的發動機類型。但這需要開發兩種甚至更多種不同的火箭發動機,還需要配套研發適應不同燃料組合的貯箱和增壓輸送系統,所以成本和技術難度都很高。太空探索技術公司主打的獵鷹9 火箭一、二級采用同種燃料組合的同款發動機的不同版本。同時為了彌補單臺發動機推力不足的窘境,規避大推力發動機開發的技術挑戰,火箭一級采用按特定結構并聯的9 臺梅林發動機來獲得足夠的起飛推力。螢火蟲空間系統公司在這方面做得更極致,該公司的阿爾法小型火箭的一級采用了12 臺并聯的小推力火箭發動機,把發動機模塊化推到了更高的高度。

除了模塊化制造,新型運載火箭為了降低成本、提高可靠性,還大量采用3D 打印這樣的新技術。長征五號火箭捆綁支座就實現了3D 打印,進而實現了30%的減重,解決了加工周期長等問題。

目前,3D 打印也已經成為航天制造業的一項重要技術。它能夠實現制造過程的無人值守化,大大節省所需人力;能夠節約傳統制造工藝所需要的大量設備和工裝;能夠簡化工序,縮短復雜零部件的制造周期;能夠擺脫傳統制造手段限制,生產更加輕巧的零件。合理應用3D打印技術,能使未來的運載火箭性能更高、成本更低、生產組織更為靈活。

除了以上這些較為出名的技術,為了減輕結構重量、提高結構可靠性、降低結構造價,運載火箭還使用了許多其他的新技術,比如貯箱箱底整體旋壓成形技術,可以實現橢球形箱底的等厚度近凈成形,大大降低了加工成本;大量使用攪拌摩擦焊接方法,極大地提高了貯箱焊接質量;應用復合材料制造大型整流罩,既減輕了結構質量,又便利了有效載荷的測控操作。

運載火箭從誕生距今已經有60 多年的歷史,人們通過不斷應用新技術、新思想,使其可靠性、經濟性不斷提升,不斷地煥發出新的生命活力。