江西黎川縣坊坪礦地質特征及礦床成因分析

汪懷國

(江西省核工業地質局二六一大隊能源地調院,江西 南昌 330100)

黎川縣坊坪某礦礦區位于黎川縣熊村鎮坊坪鄉境內,礦床屬硅酸鹽巖石中的熱液充填型脈狀某礦床。通過對礦床特征及成因的分析,總結某礦的找礦方向及標志[1]。坊坪某礦是非常典型的一類某礦床類型,具有獨特的成礦環境和礦化特征。通過對黎川縣坊坪某礦的總結,以便在本礦區周邊尋找該類礦床能有所指導意義。

1 區域地質背景

礦區位于華南褶皺系贛中南褶隆武夷隆起武夷山隆斷束的中段,光澤花崗巖體的南西部。區域震旦系構成褶皺基底,褶皺強烈,為北東向線型緊密褶皺,沉積蓋層主要為侏羅系和白堊系,形成一些小型的向斜褶皺構造。區域北東、北北東向大斷裂極為發育,規模大,巖漿活動強烈,以加里東和燕山期為主。燕山期形成了著名的光澤花崗正長巖巖體。區內燕山期構造、巖漿的強烈活動,為該區成礦作用的發生提供了極為有利的條件。區域內礦產以鈮鉭、稀土、鎢、金、鉛鋅、螢石為主,其次有長石礦、石英礦、鐵礦和高嶺土礦等。

2 礦區地質特征

(1)地層。礦區內外大面積出露花崗正長巖,出露地層僅有第四系,由砂、礫、亞粘土組成,厚度0m~4m。分布于山坡、河床、階地及低洼處。

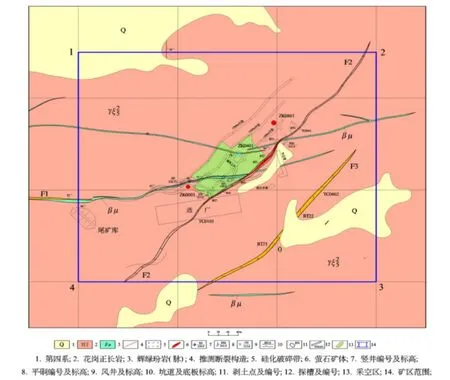

(2)構造。礦區內構造以斷裂構造為主,主要發育有F1、F2、F3、三條北東向斷裂構造(見地質簡圖)。F2為礦區內的控礦含礦構造。F1斷裂構造:主要為輝綠玢巖脈充填,后期發生破碎,上下盤為石英細脈充填,蝕變見螢石礦化、高嶺土化、綠泥石化[2]。構造帶寬約1m至3m,走向75°~85°,傾向北西,傾角65°~85°。F2斷裂構造:表現為硅化破碎帶,長大于700m,破碎帶寬1m~6m,最寬處可達10m,上盤為輝綠玢巖脈,破碎帶內主要由角礫巖組成,角礫成分復雜,除有圍巖角礫外,還有構造角礫巖角礫和石英。破碎帶與圍巖界線清晰,斷面上可見有較明顯的滑動鏡面、擦痕、綠泥石膜。破碎帶寬窄變化較大,平面上具波曲狀,顯示出具多次活動的張性斷裂構造。斷裂帶走向35°~40°,傾向北西,傾角53°~65°。破碎帶普遍具硅化、螢石礦化和星點狀黃鐵礦化、粘土化和方解石化。F3斷裂構造:表現硅化破碎帶,寬約1m~4m,長大于400m,與F2斷裂呈平行排列,走向40°~50°,傾向北西,傾角60°~80°。破碎帶普遍具硅化、粘土化和方解石化、局部地方見螢石礦化。

圖1 江西省黎川縣熊村鎮坊坪螢石礦地質簡圖

(3)巖漿巖。礦區出露大面積的燕山早期第二階段侵入的花崗正長巖(γξ52),同時后期輝綠玢巖脈極為發育。花崗正長巖(γξ52):巖石呈灰白~肉紅色,中粗粒、不等粒花崗結構,斑狀結構,塊狀構造。輝綠玢巖(βμ)脈:區內輝綠玢巖脈特別發育,呈近東西向脈狀產出,沿走向澎漲收縮明顯,走向75°~100°,傾向不一,傾角70°~90°,輝綠玢巖脈受后期構造作用發生破碎構成角礫,同時發生硅化和糜棱巖化,上下盤常見硅化碎裂及石英脈,裂隙密集處見高嶺土化和螢石礦化[3]。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

礦體產于F2斷層硅化破碎帶中,礦體呈長透鏡狀及脈狀產出,總體產狀與斷層產狀相近,平均產狀為313°∠58°。礦體向深部呈舒緩波狀,局部變化隨構造產狀而異,構造兩側可見羽狀分布的螢石石英細脈。礦體走向長約350m,傾向延深約200m,向深部、和走向上厚度變化不大。礦體厚度一般0.53m~3.16m,平均厚度約1.46m。

3.2 石質量

(1)礦石的化學成份:礦石組份大部份是CaF2,其次為SiO2,兩者之和大于80%。經代表性取樣,礦區礦石主要化學成份CaF225.33~86.60%,SiO218.74~73.40%;平均CaF257.31%,SiO236.53%。有害成份低。

(2)礦石的礦物成份:有用礦物成份為螢石;金屬礦物占礦物總量的0.05%左右,為方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦;脈石礦物以石英為主約占礦物總量的35.0%,其次為高嶺石、綠泥石、絹云母、方解石等。

(3)礦石結構、構造:礦區多期次強烈的構造活動導致成礦過程破碎—膠結—再破碎—再膠結,從而出現多種多樣的礦石結構和構造類型。

3.2.1 礦石結構

自形半自形結晶粒狀結構:為礦區主要礦石結構類型之一。螢石呈立方體或八面體,中粗粒—巨粒,晶體大小一般1cm~3cm,少數>3cm,組成塊狀礦石。

梳狀結構:為礦區主要礦石結構類型之一。螢石晶體呈放射狀、粗纖維狀垂直礦體走向定向參差排列,組成條帶狀礦石。

他形砂糖粒狀結構:為礦區次要礦石結構類型之一。螢石呈細晶晶體,多與隱晶質的石英、玉髓組成條帶狀、環帶狀構造,常作為粗粒塊狀螢石角礫膠結物,圍繞角礫充填生長。

破碎或壓碎結構:為礦區次要礦石結構類型之一。早期形成的螢石,由于構造應力的作用,破碎或壓碎成大小不等形態各異的角礫,被后階段的螢石、石英、玉髓等膠結而成各種角礫狀螢石。

3.2.2 礦石構造

塊狀構造:由粗—巨粒的螢石晶體聚合而成致密塊狀,主要以白色、綠色為主,少量為灰紫色,局部含圍巖角礫,主要分布于礦體上、下部,少量分布于礦體中部,為礦體第一期成礦產物,是礦區常見的一種構造類型。

條帶狀構造:是礦區主要的一種礦石構造類型,分正條帶構造和純條帶構造兩種。正條帶構造為石英、玉髓與螢石伴生相間組成的構造,分布于礦體中部。純條帶構造為不同色彩的螢石相間而成,分布于礦體兩側及上、下部。礦區礦石條帶狀構造以純條帶狀構造為主。

環帶狀構造:以螢石及圍巖角礫為中心,不同色彩的螢石及石英、玉髓等圍繞角礫形成的同心環狀構造,主要分布于礦體中部,為成礦第二期的產物。

角礫狀構造:a、純角礫狀構造:由早期形成的螢石破碎被后階段螢石或螢石與玉髓膠結而成,產于礦體中部。b、負角礫狀構造:圍巖角礫被螢石所膠結而成的角礫狀構造,分布于礦體與圍巖接觸帶內側。

除上述構造類型外,還有昌簇狀、晶洞狀、細脈狀等構造類型。

3.3 礦石類型

礦區礦石類型按礦物組合劃分,主要有兩種:即石英—螢石型和純螢石型,礦石中的螢石與石英呈互為消長關系。

(1)石英—螢石型:為礦區主要礦石類型,主要分布于礦脈中部。礦石有結晶粒狀結構、破碎壓碎結構,條帶狀、環帶狀、角礫狀構造。礦石主要礦物成份為螢石、石英。螢石呈自形、半自形粒狀或他形,以綠色、乳白色為主,少量呈藍色,含量35%~50%;石英主要為隱晶質玉髓,呈條帶狀或細脈狀穿插于螢石晶體間,少量為自形柱狀晶體,生長于晶洞中,形成晶簇,含量40%~55%,另有數量不等的圍巖角礫。

(2)純螢石型:為區內次要礦石類型。主要賦存于礦脈下盤,礦石以自形半自形結晶粒狀結構為主,他形粒狀結構次之,塊狀、角礫狀構造均存在。礦石主要礦物成份為螢石、次要礦物成份為玉髓及圍巖角礫。螢石主要呈綠色、乳白色,自形、半自形晶體,少量為他形晶體,含量85%以上;玉髓呈乳白色隱晶質細脈狀,含量8%左右。

4 礦床成因

礦床屬硅酸鹽巖石中的熱液充填型脈狀螢石礦床。成礦構造為北東向斷裂構造。火山巖漿,在巖漿冷卻過程中,被巖漿分離出來的氣水溶液內含氟,在溶液沿殘隙上升過程中,溫度降低,壓力減小,氣水溶液中的氟離子與周圍巖石中的鈣離子結合,形成氟化鈣,冷卻結晶后即形成螢石。成礦熱液來自于深部輝綠玢巖脈侵入時形成的熱液;但不排除大氣降水的混入,沿深斷裂下滲形成的循環水熱液。

5 結論

(1)本地區螢石礦成因為硅酸鹽巖石中的熱液充填型脈狀螢石礦床。礦石類型簡單主要為石英—螢石型,其次為純螢石型,礦石品位較高,易分選。

(2)礦體產狀與斷裂破碎帶相近,受斷裂構造控制明顯,礦體呈長透鏡狀及脈狀,產于破碎帶中,與圍巖界線明顯,礦體規模以中小型為主。

(3)礦體圍巖為花崗正長巖,花崗正長巖致密性好,強度高,圍巖穩固性好,易開采。

(4)本地區的螢石礦找礦方向及標志:找礦方向應將正長花巖巖體中有后期巖漿侵入的區塊作為本地區的找礦靶區;硅化破碎帶,有后期輝綠玢巖脈侵入的螢石化破碎帶的露頭,及民采點是本地區的找礦標志。